あなたには、「青春の1ページ」で片付けてしまうことができないような、それを再び作り出すこと自体が人生の使命になってしまうような、そんな強烈な体験はあるだろうか?

2010年を過ぎたあたり、1980年代に青春を過ごした世代が子育てを卒業しはじめたタイミングで、バブル時代を懐かしむようなディスコリバイバルのイベントがあちこちで開催されるようになった。ホテルの宴会場にDJ機材を持ち込み、ミラーボールを回して、あの頃の定番ソングで踊る。そうしたノスタルジックなディスコイベントが人気を博する一方で、それらとは一線を画する「ガチ勢」たちが集まるディープなディスコイベントがある。歌舞伎町で2001年にスタートした「Back To The 80’s 東亜」だ。

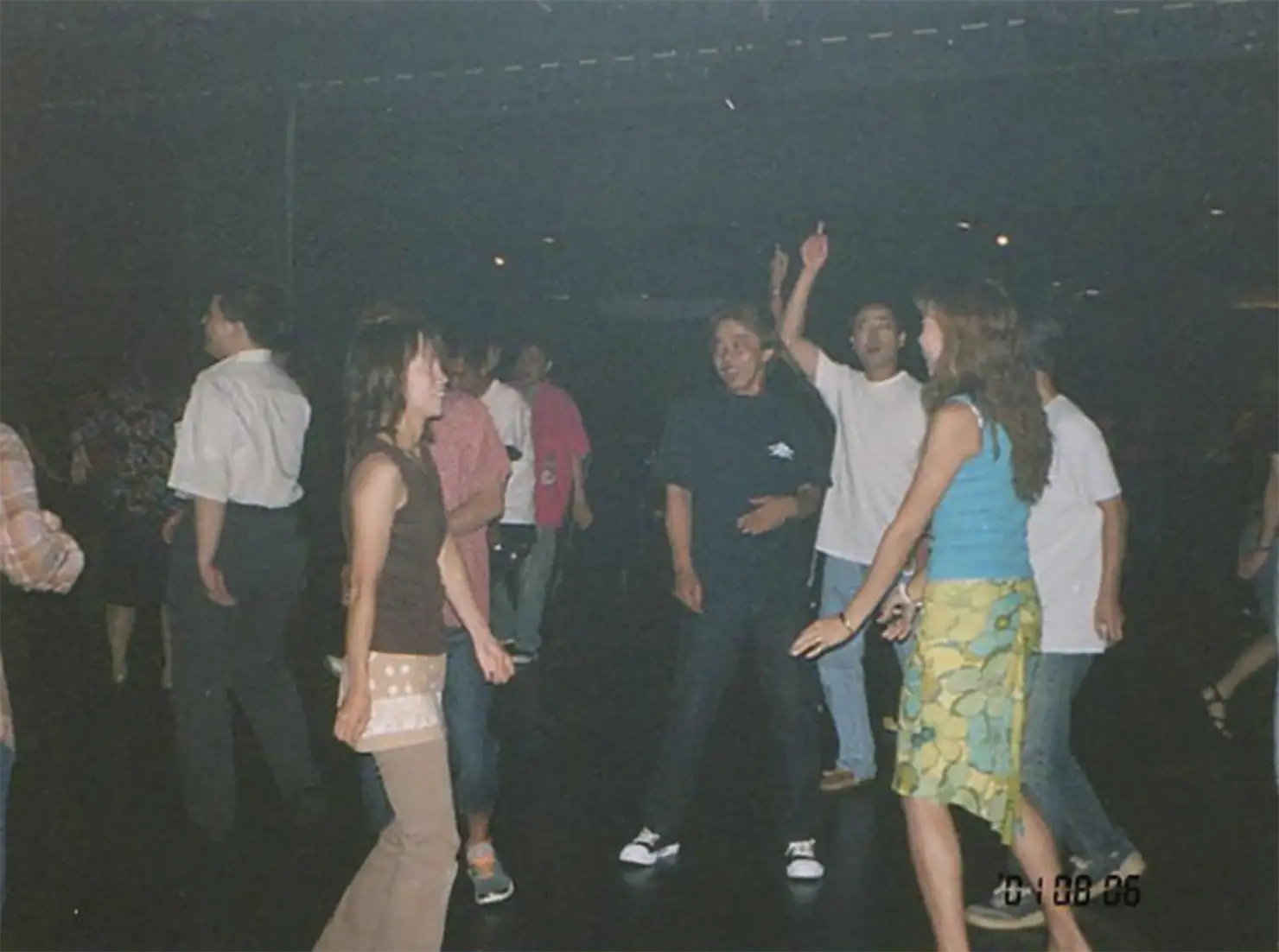

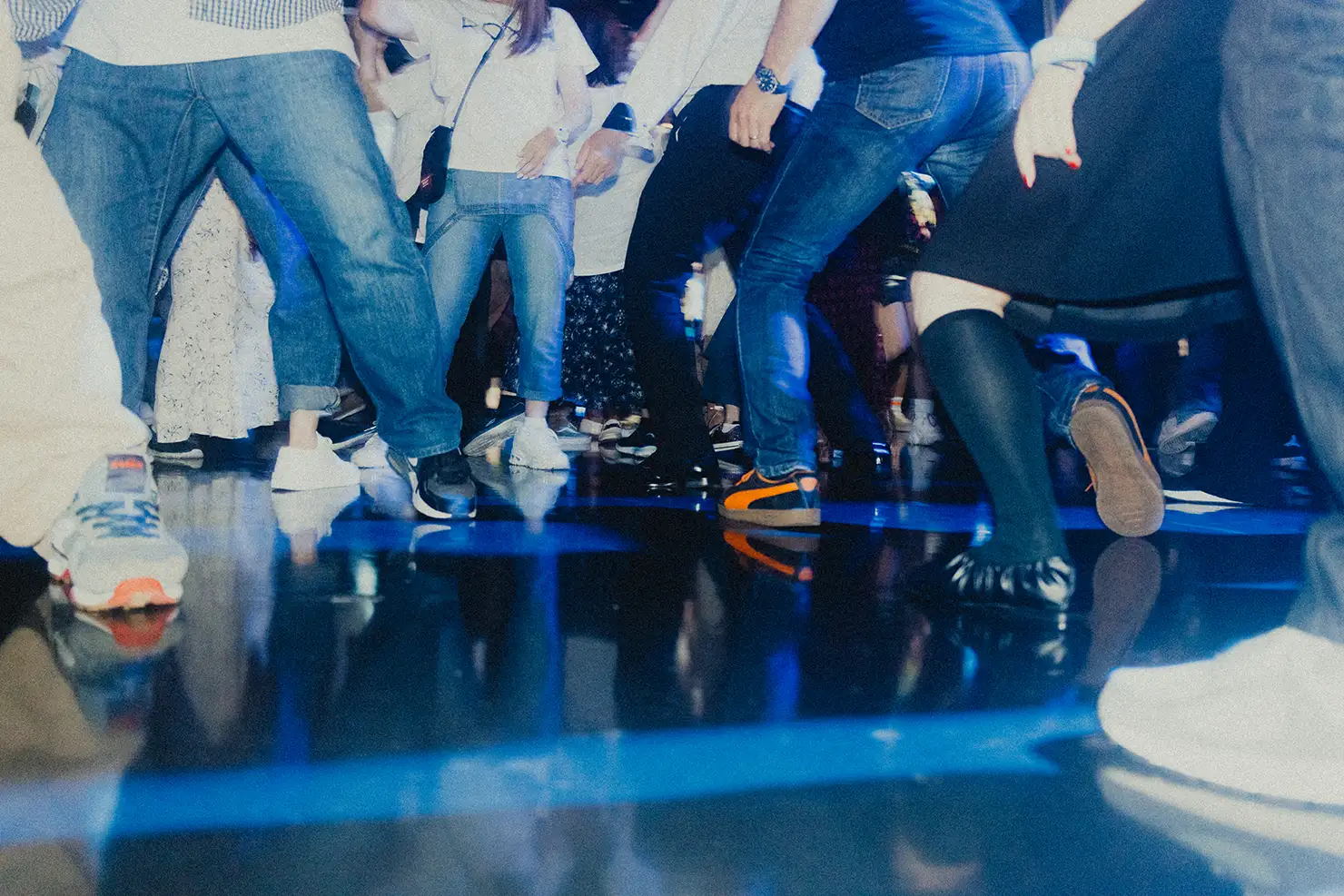

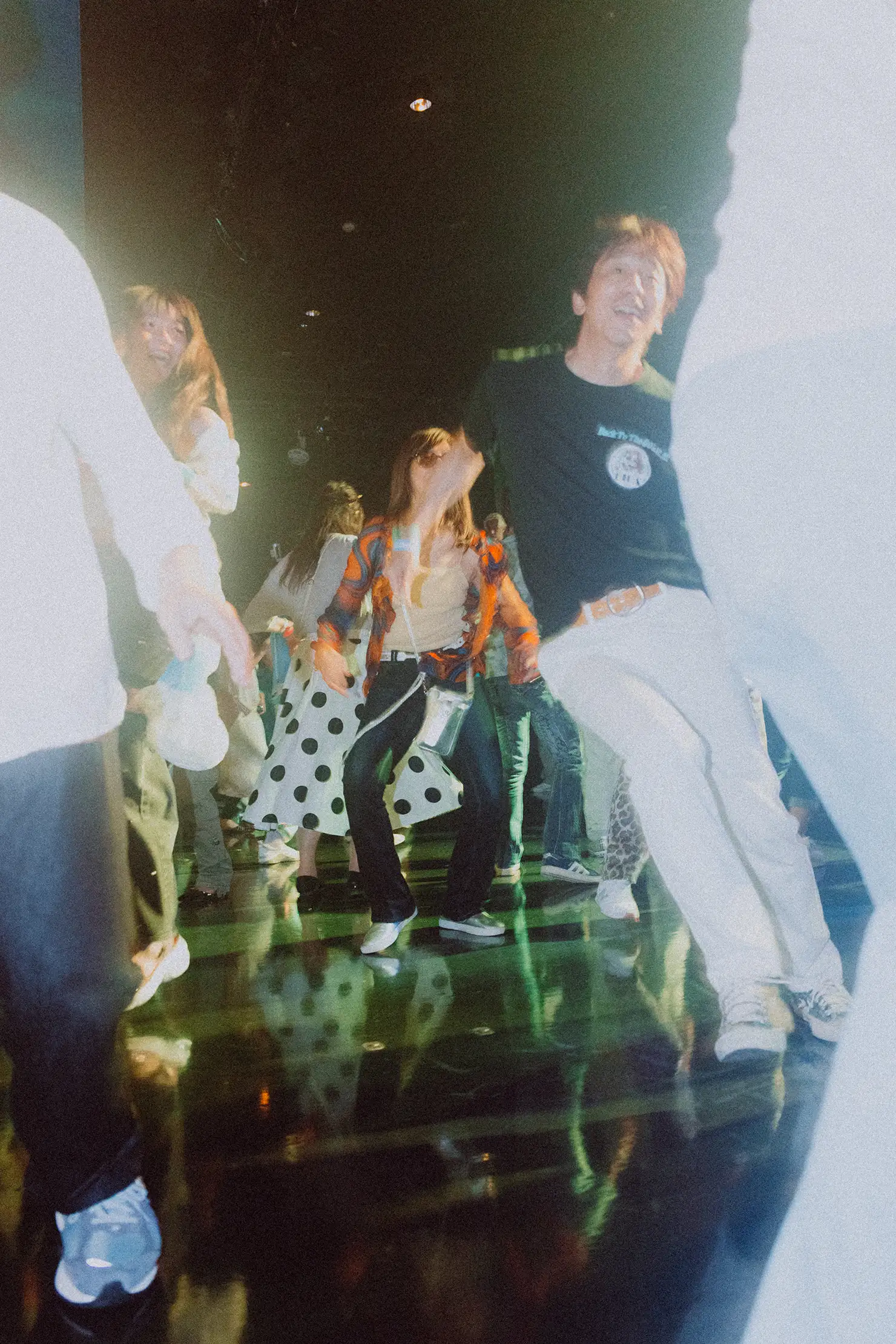

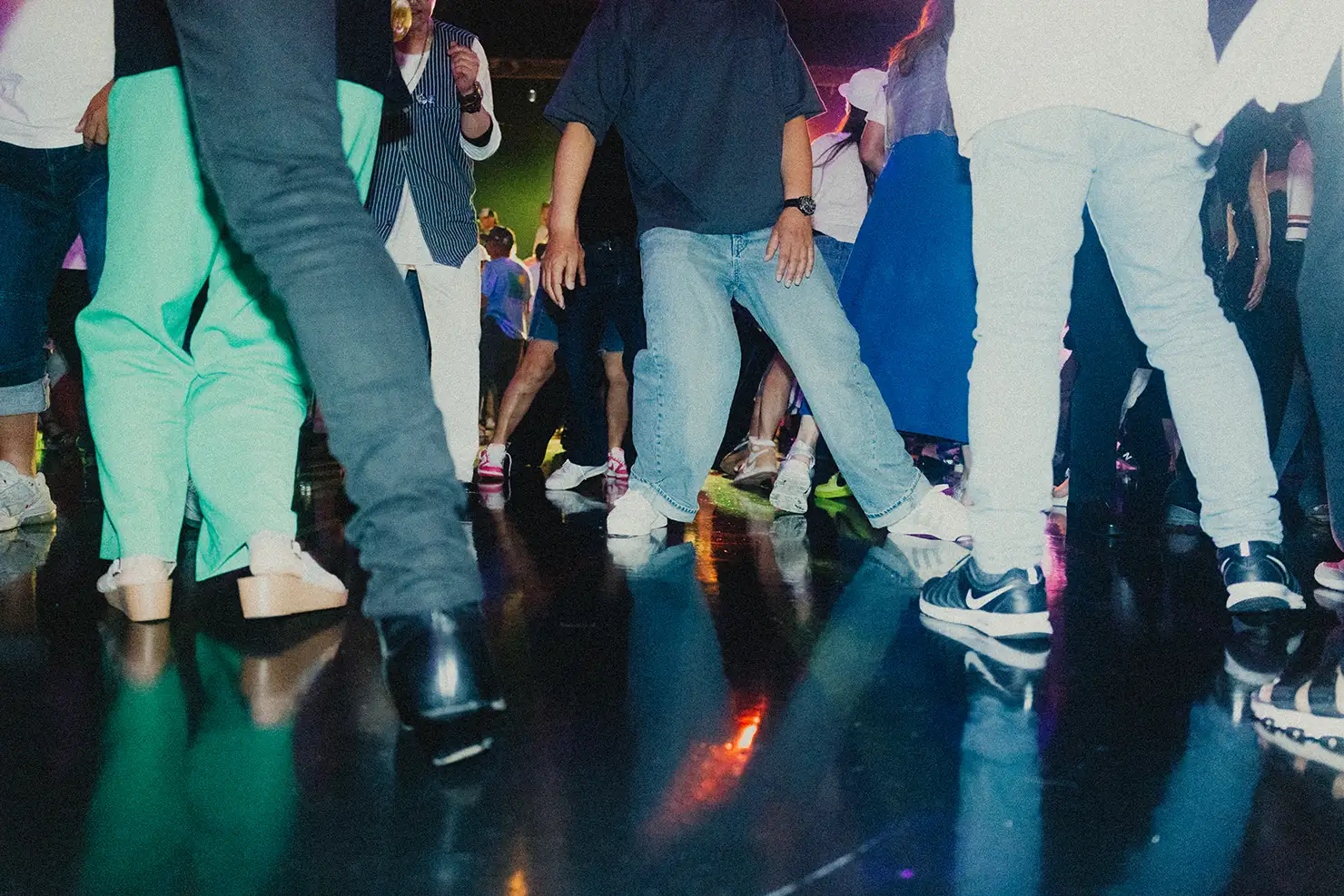

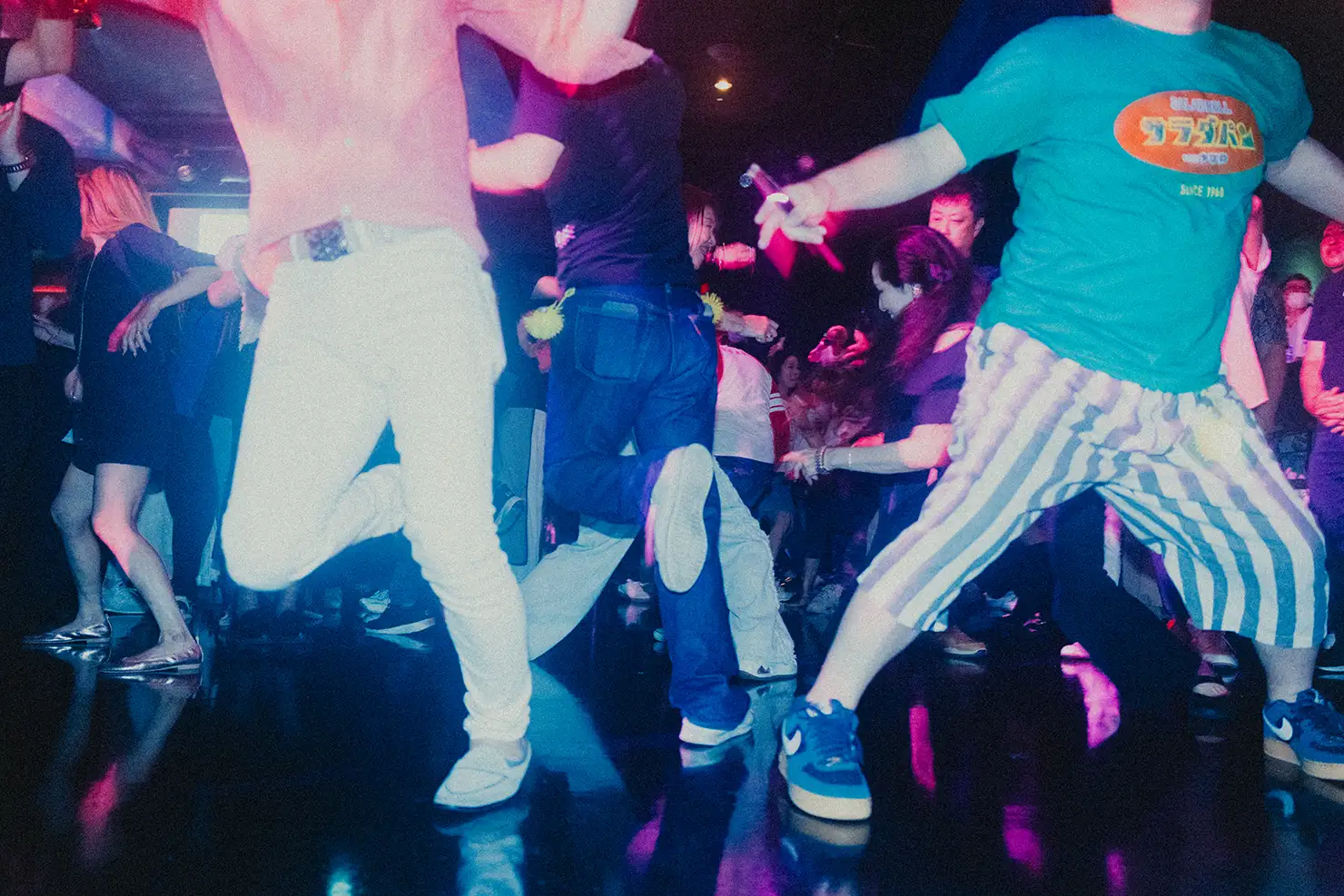

メインフロアの扉を開けると、充満した熱気にまず気押される。大型ライブハウスほどのダンスフロアに集まった数百人の客たち。40代から60代の男女が15時から23時までノンストップで、時にアクロバティックな技を披露しながら汗だくで踊り続ける。

一体、どんな歴史を持つイベントなのか?会場を取材しながら、主催者の小畑仁さんに話を聞いた。

無二の熱気と緊張感、「東亜」のディスコの記憶

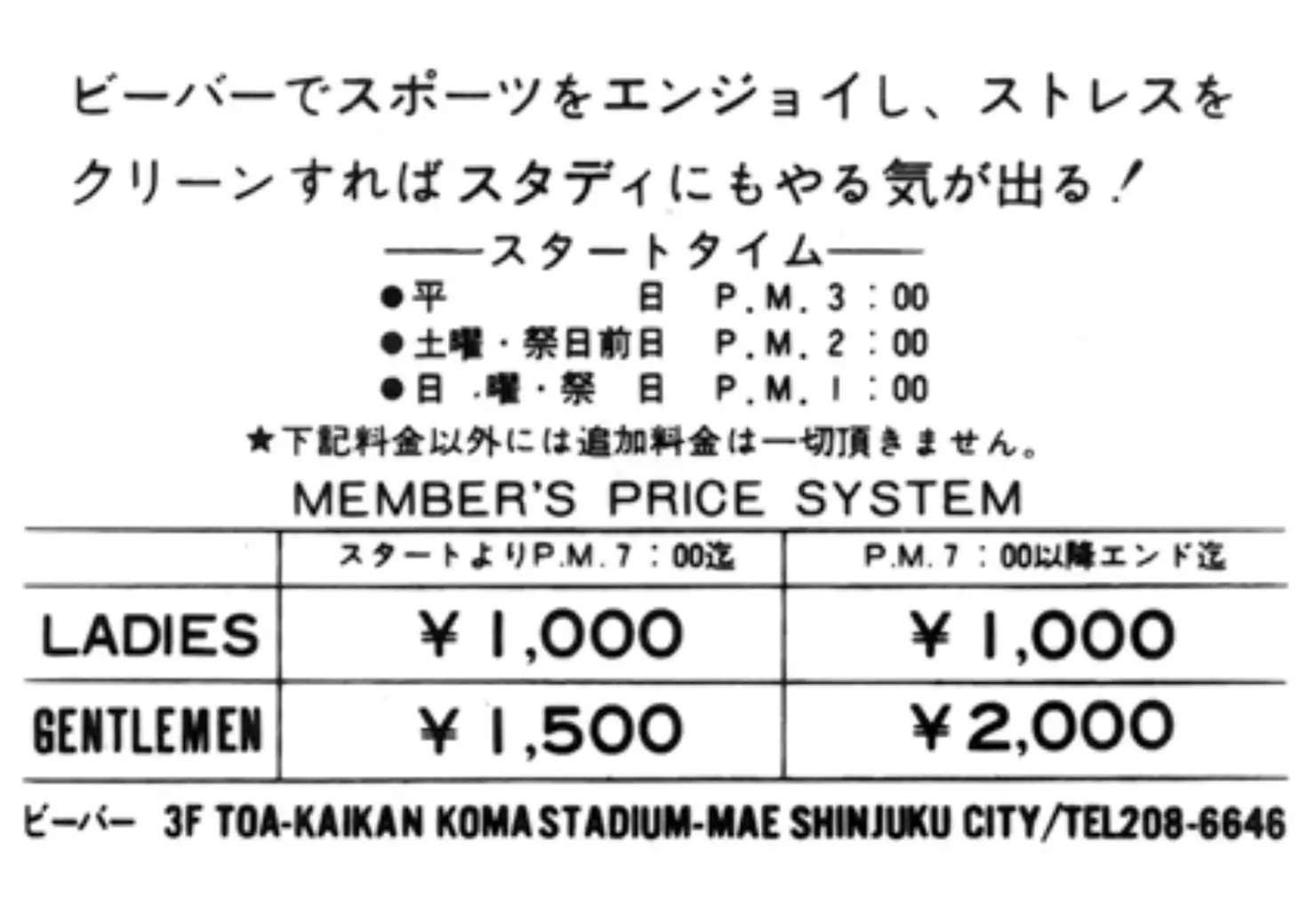

日本でディスコ文化が花開いた1980年代。当時、「ローラーイン東京」というローラーディスコでローラーダンスコンテストに出ていた仁さんは、歌舞伎町の「東亜会館」に出会った。八階建ての東亜会館には4つのディスコが入っており、それぞれが異なるカラーを持っていたが、いずれもジーパンとスニーカーで気軽に参加できたという。昼からの営業で、入場料は1500円程度を払えばフリーフード、フリードリンク。スーツやネクタイが必須だった六本木のディスコとは対照的なそのカジュアルな雰囲気は中高生たちを惹きつけ、最盛期の1984年前後の客層はその8割が中学生だったそうだ。当初、仁さんはローラーコンテストに使う曲やダンスの参考のために東亜に通いはじめたが、そのままこの場所の熱気に魅了されていったという。

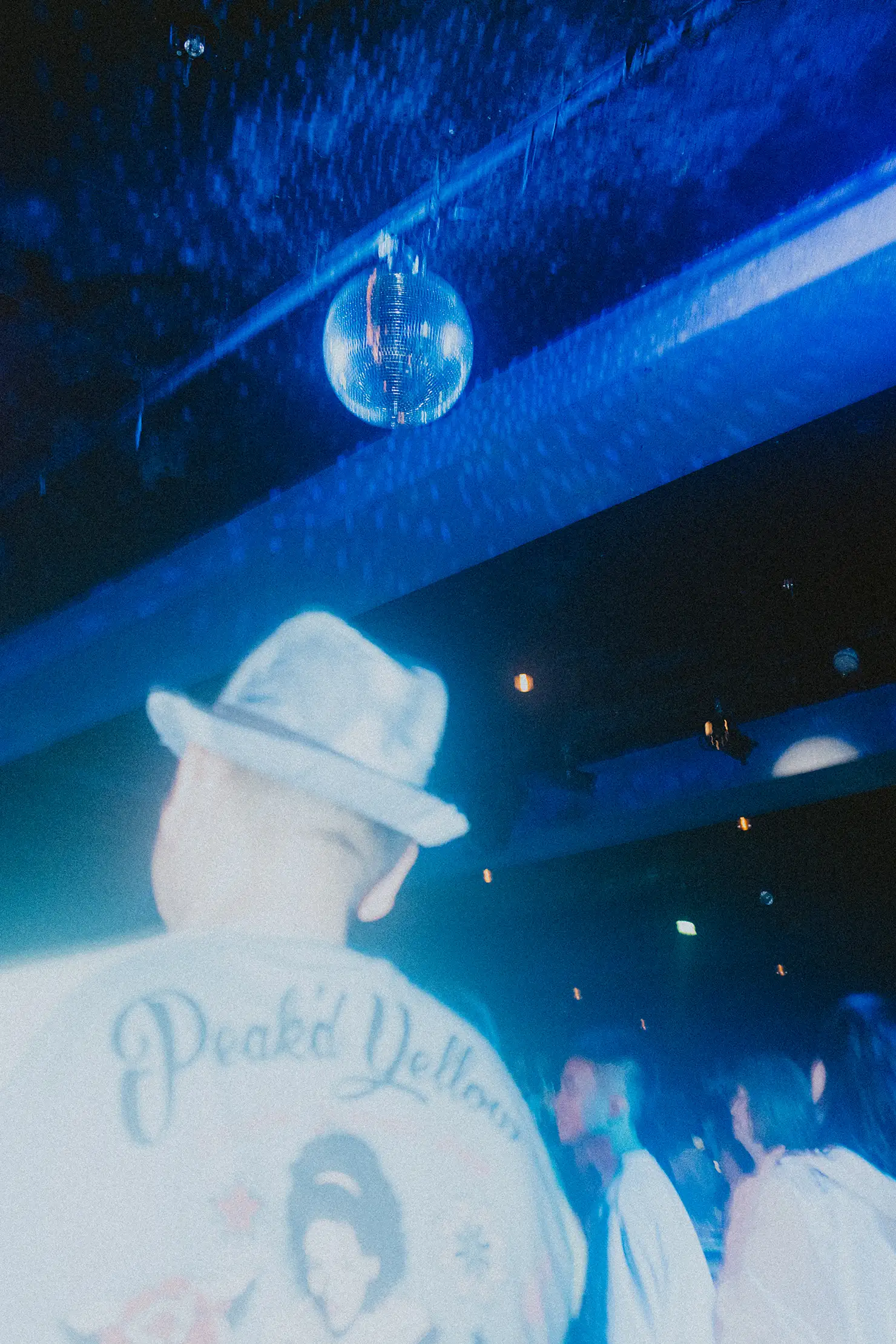

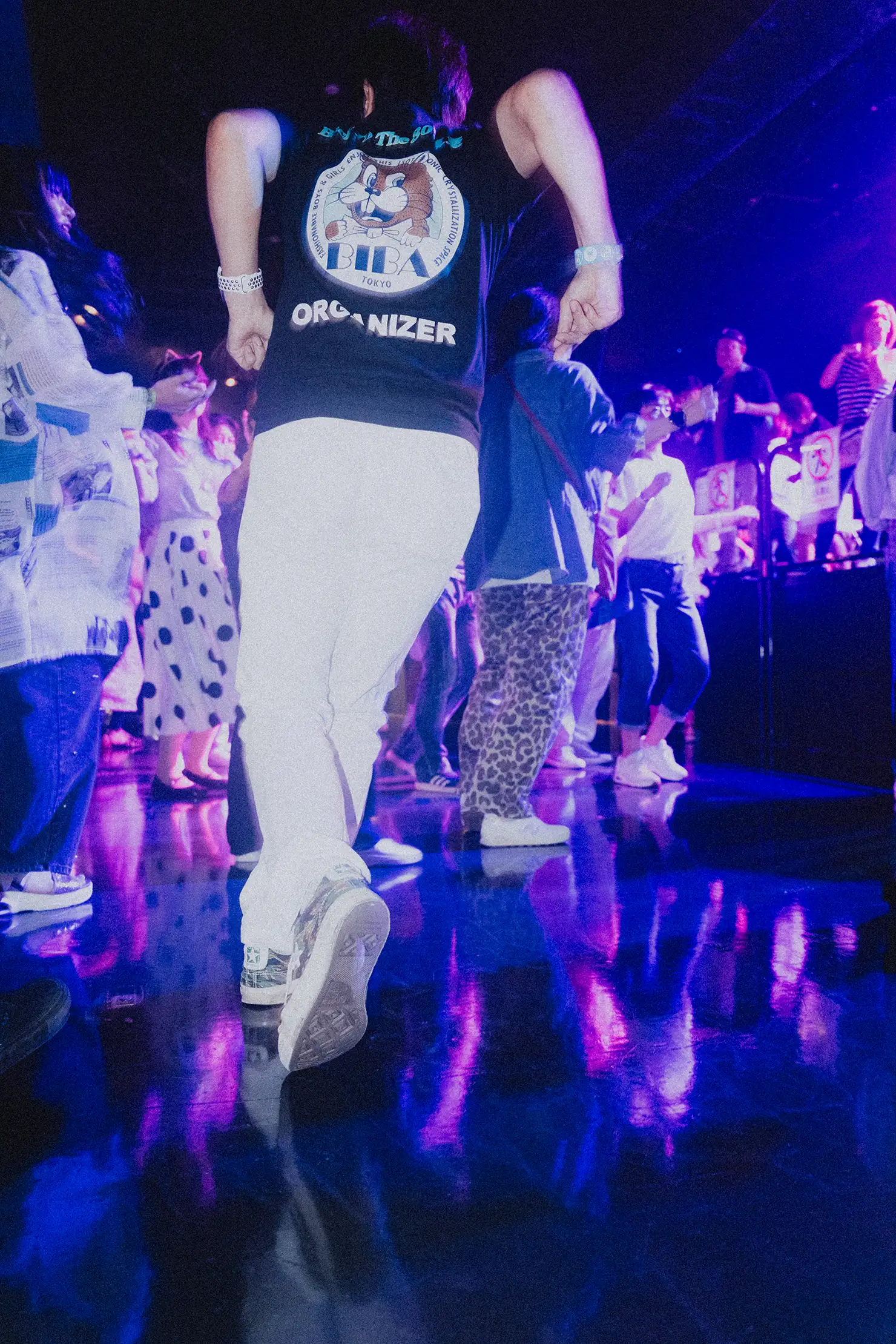

東亜の4大ディスコ、「GBラビッツ」「B&B」「グリース」、そして仁さんが通った「BIBA」。それぞれのフロアで日夜異なるダンススタイルが育まれ、各店の常連たちはチームとしての意識を持ちながら他店に対抗意識を燃やしていたという。

「暴走族みたいな不良文化がダサいものになり始めた時代で、そういう荒っぽいことをやっていた奴らがディスコに流れてきたタイミングでもあったから、なにかというとチーム意識を持つ客も多かったですね。4つのディスコ間で対立関係が生まれたり、同じディスコ内でもグループ間で対立が起こったり、ある種の緊張感のある空間でもありました。それがエネルギッシュな雰囲気を生み出していたとも言えますね」

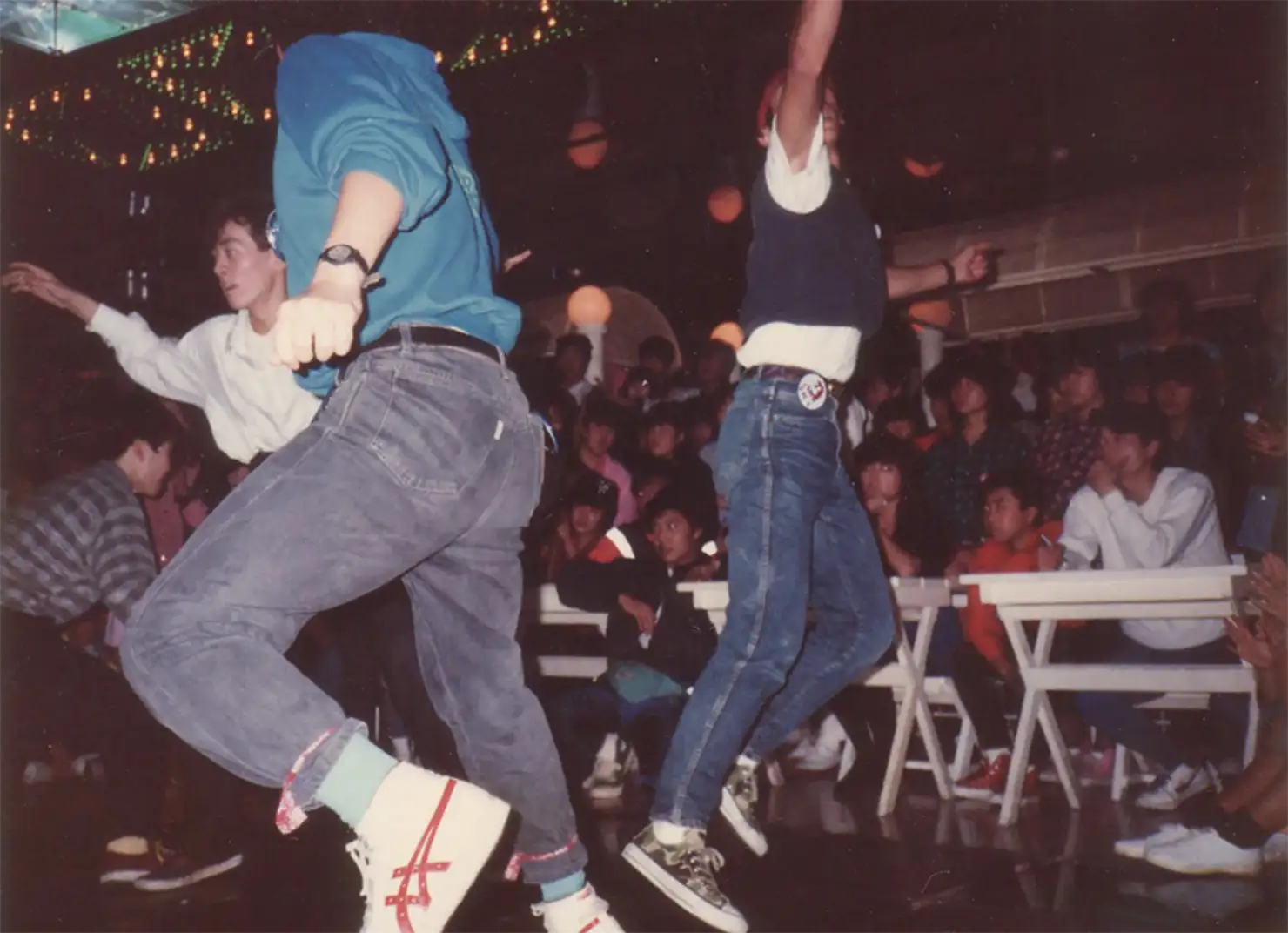

そんな混沌とした雰囲気の中で、仁さんはローラーダンスコンテスト向けに独学で練習していたブレイクダンスのバックスピンやウィンドミルなどをディスコで披露し、注目を浴びるように。映画『フラッシュダンス』が1983年に日本で公開されたことで広まったブレイクダンスだったが、当時は教材やインストラクターはもちろん存在せず、完全にストリートの文化として発展していたのだった。

仁さんはさらに、ディスコで流行していた「バンプ」というダンスをアクロバティックに発展させ、新しい技を夢中で生み出していた。「技を盗もうとする人が多いので、バンプコンテスト前は公園で練習していました」と、技術の研鑽に没頭し、ダンス仲間と切磋琢磨する日々を振り返る。軟派なイメージがあるバブル時代のディスコで、ひたすら音楽とダンスに身を投じる若者たちが東亜には集まっていたのだ。

そんな中、1985年から87年にかけて中山美穂主演のドラマ『毎度おさわがせします』が放映されると、ティーンエイジャーたちがディスコで遊ぶシーンに感化された中学生が東亜に押し寄せ、雰囲気が一変した。1984年の風営法改正の影響もあり、「ステップ」や「バンプ」といった激しい踊りは禁止されてしまい、次第に仁さんの東亜への情熱も薄れ始める。

15年ぶりの召集に集まった420人

ディスコから足が遠のくうちに、世間ではダンスカルチャーの舞台はディスコからクラブへと移り変わった。社会人となり、芸能関係のマネージメント業の道に進み、長らくフィリピンを拠点にしていた仁さんだったが、あの頃の東亜での体験が頭を離れなかった。そして、帰国した2001年に、東亜を再現するイベント「Back To The 80’s 東亜」の開催を思いつく。

インターネットの掲示板を通じて当時の仲間たちに呼びかけ、企画を進めた。そして、歌舞伎町の東宝会館内の会場(1997年までXENONという大型ディスコだった場所)で、2001年8月に「Back To The 80’s 東亜 Vol.1」を開催する。

「東亜で遊んでいた時代から15年近く経っていましたから、50人くらい集まればいいかな、と思っていたんです。でも、蓋を開けてみたら第一回から420人ものお客さんが集まって驚きました」

翌年から動員数は増え続け、最も多かった年は800人以上が集まったという。年に1〜2回のペースで開催を続け、コロナ禍の休止を挟んで、今年は「Vol.23」を数えた。数百人の集客力を維持したまま20年以上続く音楽イベントが、どれだけあるだろうか。しかも、集客力の核になっているのは出演者らのネームバリューなどではなく、「東亜会館のディスコ」という数年間だけ存在した空間の面影なのだ。

「あの日」を知らない若者たちをも惹きつける、令和には無い「オープンさ」

「Back To The 80’s 東亜 Vol.23」は2025年6月に開催され、この日のためにサウンドシステムをインストールした新宿FACEのフロアに710人の客が集まった。

80年代当時に東亜に通っていた常連客たちに話を聞くと、皆口々に「東亜はほかのディスコとは全然違った」と言う。「Back To The 80’s 東亜」で遊ぶ客たちのほとんどは、他のディスコイベントにはあまり行かないのだという。

当時の東亜は、若者でも行きやすくカジュアルで、独自の踊り方があったということ以外に、コンテンツやコンセプトの面で決定的な差別化があったわけではない。かかる曲などはほとんど同じであったはずだ。仁さんや常連客たちの話を聞けば聞くほど、そして「Back To The 80’s 東亜」の光景を見るに、彼らが言う「違い」の最たる部分とは、そこに渦巻いていた「熱気」のようなものなのだったのではないかという思いが強くなる。

先述したディスコのリバイバルブーム云々に照らして言えば、仁さんが「Back To The 80’s 東亜」を立ち上げた時期は、巷でそういった需要が生まれるはるか前である。仁さんがこのイベントをスタートさせた動機、それこそが東亜の魔力の強さを物語っている。

「お客さんを集めてみんなに楽しんでもらいたいとか、そういうことじゃないんですよ。『あの日に帰りたい』という、自分の願望のためなんです。1日でいいからあの雰囲気をまた味わいたい。そのために、可能な限り当時の雰囲気を忠実に再現したい。だから歌舞伎町という場所で開催する必要があるし、常連だったみんなやDJたち、スタッフたちにも集まってもらわなくちゃならない。20年以上イベントを続けてきても、その欲求は変わらないです」

当時を懐かしみたい、というレベルの話ではなく、心身を滾(たぎ)らせることができた無二の時間を再現したい。仁さんの個人的かつ狂気的とも言える願望は、当時の仲間たちを巻き込むだけでなく、現在の10代〜30代をも魅了し始め、ここ数年でフロアにはちらほら若者が見えるようになった。親に連れられて来るうちにハマったという大学生や、80’sカルチャーを掘り進めるうちに東亜に出会ったという中学生。クラブ感覚で遊びにきた20代カップルもいた。

「20年以上も続けていると、さすがに常連客やスタッフメンバーも高齢化してきて、亡くなる方も出てくるなど寂しい現実もあります。一方で若い人もちらほら来てくれるようになるなど、嬉しいこともあります。個人的には、このイベントはノスタルジーでやっているつもりはなくて、東亜は1つの文化だと思っています。続けられる限りは続けていきますよ。あの場で一番踊りたいのは僕ですから(笑)」(仁さん)

その時代を振り返る時、バブリーで俗っぽく、時には軽薄なものとして語られがちな日本のディスコカルチャーだが、そうではない瑞々しい熱気に満ちた一面があったのだということ、そしてそうした若者たちが自ら作り出した熱は、歳月を経ても消えることがないのだということを「Back To The 80’s 東亜」は教えてくれる。

Photos:Cosmo Yamaguchi

Words & Edit:Kunihiro Miki

Cooperator:HannaH