トラブルは、私たちの日常にそっと忍び寄ります。「なんだか最近、音が聞こえづらい気がする」——そんな違和感があっても、生活に支障がないとついそのまま過ごしてしまう方もいると思います。が、実はそれ、危険かも……?

イヤホンにまつわる耳のトラブルから、耳はなぜ悪くなるのかという疑問まで、JCHO(ジェイコー)東京新宿メディカルセンターの耳鼻咽喉科診療部長であり、医学博士の石井正則先生にお話を伺いました。

耳の中にカビが生える?

イヤホンの長時間使用によって耳の中が蒸れてカビが発生するという「外耳道真菌症」について、教えてください。

まず最初に言っちゃうと、外耳道真菌症は頻繁には起きない症例です。

たとえばイヤホンや耳栓を入れっぱなしにしていてカビが生えてくるかというと、そんなことはないんですよ。耳の中にはそれなりにちゃんとしたバリアがあるので、何もしていない人にいきなりカビが生えるということは絶対にありません。

外耳道真菌症の原因はアスペルギルスやカンジダというカビが多いですが、多くの場合は耳の中にすでに炎症があって、そこから出てくる膿や汁が “きっかけ” になってカビが生えてきます。そのきっかけの原因として特に多いのは、耳掃除のしすぎですね。

耳掃除のしすぎですか?

耳の中の皮はとても薄いので、耳かきで擦りすぎると破れて、そこから滲出液(しんしゅつえき)というタンパク質が豊富な体液が出てきます。カビの菌が入ってくると、それがいい栄養になって繁殖してしまうんです。

耳垢というのは本来、耳にとって良いものなんですよ。耳の中は湿度100%、温度36℃くらいあって、カビにとってはとても良い環境ではありますが、耳垢は細胞を分解する塩化リゾチームという酵素や、IgAという免疫抗体を含んでいるので、耳を守ってくれているんです。

だから耳垢そのものから急にカビが生えてくるということはありません。耳掃除によってご自身で傷つけて炎症が起こり、膿や体液が出て、それを培地にしてカビが生えるという流れなんです。

どのような症状が出るのでしょうか?

耳の中がジュクジュクしたり、人によっては痛みが出ることもあります。外耳道全体にカビが生えてしまうと音の通りが悪くなるので、聞こえにくくなる。さらにくさい耳だれが出てきて、それで受診する人が多いですね。

治るまでにはどのくらいの時間がかかりますか?

治療には抗真菌薬という抗生剤と同じような軟膏を使いますが、なかなか治りが悪い。個人差はあるけれど、長い人だと治るまでに半年くらいかかることもあります。症状が進むと粘膜そのものにカビが根っこを張ってしまって、そうなるとなかなか治らなくて、一番厄介。水虫と同じで、一度粘膜の中に根付いてしまうと簡単には消えてくれないんです。2週間に1回耳の中にお薬を入れて洗浄しても、なかなか消えない。

予防としては、繰り返すようだけど耳掃除をしすぎないこと。毎日やる人もザラにいるけど、やめた方がいいです。

耳垢はとても大切なバリア。耳掃除のしすぎが危険な理由

耳掃除はどのくらいの頻度が推奨されるのでしょうか?

極力しないこと。気になるようであれば、耳鼻科で耳垢をとってもらってください。どうしても自分でしたければ、2〜3ヶ月に1回が目安かな。

日本人は毎日耳掃除をする人も多いからそのような間隔は信じられないことに思えるかも知れないけど、これが日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会という我々が所属する学会からの公式なコメントです。

繰り返しになるけど、炎症を抑える物質や免疫機能を司る成分が入っているから、耳垢が貯まること自体は身体に悪くない。むしろあまりに掃除しすぎて耳垢がないと、夏場は虫が入ってくるケースも珍しくないですよ。

うわぁ……どんな虫ですか?

カナブンや羽アリ、あとは小さいゴキブリですね。寝てる間とかに巣と間違えて入ってきちゃうの。

昆虫は後退りができないから、一度耳の中に入っちゃうと鼓膜をずーっとガサガサして、救急車で運ばれてくる人もいます。学術的かどうかはわからないけど、耳の中の暗がりに昆虫が入ってきたとしても、耳垢があると巣じゃないと思うのか、奥までは入ってこない。だから、耳掃除はしすぎないでくださいね。

ちなみに今「鼓膜」という言葉が出たのでお聞きしますが、耳掃除や大きい音が原因で鼓膜を傷つけてしまうケースはあるのでしょうか?

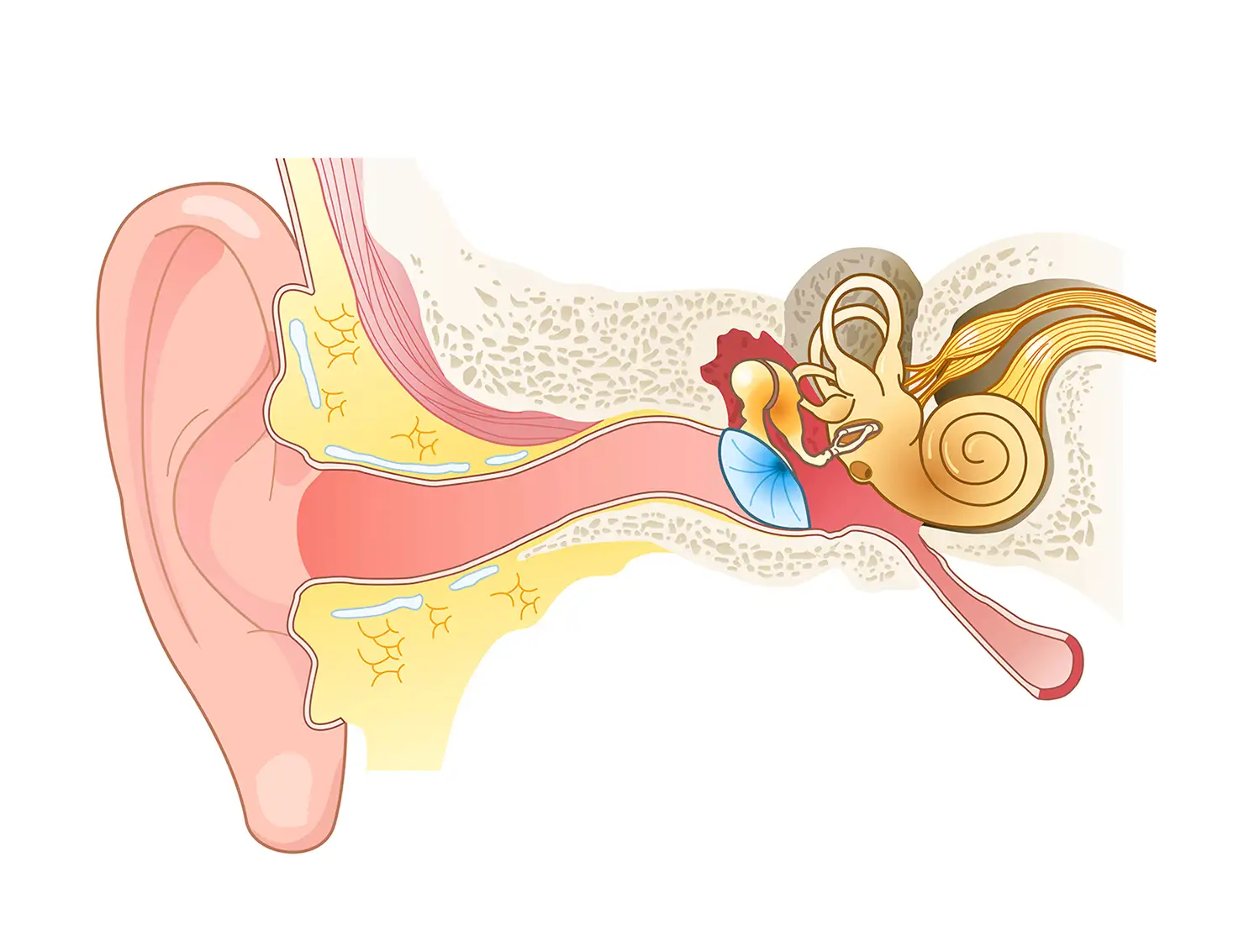

ほとんどないですね。耳の入口から鼓膜までの距離は平均3.5cmと言われていて、指の関節ふたつ分くらいはあるから、耳掃除ではなかなか届かない。

ただし、たとえば耳掃除のときに子供が突然抱きついたりペットが飛び込んでしたりして、耳かきが鼓膜に突き刺さって破れて傷を付けたり、鼓膜の裏に付いている耳小骨が外れてしまうと、聞こえが悪くなることはあります。

さらにビンタされた時とか、爆発のように急激に気圧が変わった時には鼓膜が破れることはありますが、大きい音のケースでも爆発以外には滅多に鼓膜が破れることはないですね。

鼓膜が破れると、急に音が聞こえなくなるのですか?

そう。振動が奥に入らなくなるからですね。僕たちは両耳から入った音を均等に脳でステレオとして合成するので、たとえば片方が破れた場合、もう片方からの音の情報だけを脳で処理することになるから、不均衡になってすぐに違和感になるんです。

20年以上前ですが子どもの頃、「鼓膜は傷ついたらもう戻らない」と親に教えられた記憶があります。

神経細胞まで傷がついていたらアウトですね。聞こえの神経である蝸牛神経がダメになるからです。

ですが、たとえ鼓膜が破れても2/3くらいの部分が残っていて無事であれば、さらにばい菌が入り込んで感染していなければ、鼓膜は再生してもとに戻ります。そのような場合は手術しなくても大丈夫。

ただそこで、たとえば耳掃除をしてばい菌が入っちゃうと、再生できなくなって人工の鼓膜を耳に入れるような手術をすることになります。

イヤホンの長時間使用に潜む危険とは?耳を守るためのポイント

そのほかで、イヤホンが原因のトラブルはどんなものが多いのでしょうか?

イヤホンの使い過ぎでいうと、圧倒的に「音響性難聴」。大きすぎる音量で使い続けていると、難聴の原因になります。ちなみに、前は音響性外傷や騒音性難聴とも呼ばれていたけど、今は音響性難聴に統一されています。

あとは「外耳炎」。自分の耳に合わないイヤホンをつけっぱなしの生活が長期間続くと、そのうちに圧迫や擦れで耳が傷ついて、外耳道に炎症が起きちゃいます。ヘッドホンならまだいいけど、オンライン会議なんかで数時間ずっとイヤホンをずっとつけっぱなしにしていると危険ですね。

耳の穴の周りの皮膚は丈夫だから通常であれば問題はないけど、たとえば抗菌素材が使われていないような安いイヤホンだったり、材質が悪くて雑菌がついているものを使うと、トラブルのきっかけになります。

耳にも汗をかくし、イヤピースに汚れが溜まったままで使用していると、そこに細菌が溜まって外耳道炎の原因になります。たとえば使い終わったらアルコールシートで拭いたり、イヤホンを清潔に保つのは大事ですね。

オーディオテクニカには、イヤホンのケースに入れると除菌されるイヤホンもあるんですよ。

そういうのは大事ですね。

ちなみに、耳の穴を塞がない軟骨伝導イヤホンの場合はどうでしょう?有効でしょうか?

音漏れを気にしないのであれば、耳の健康を考えると医学的には安全性が高くなるのでおすすめですね。こういうのだと、外耳炎や外耳道真菌症を予防するのには良いと思います。

ちなみにこれ、私物で持ってるんですよ。本当に。

えっ!

イヤホンを集めるの、趣味なんですよ。音楽だったり、会議で使ったりね。

ありがとうございます!ちなみに石井先生は、どんな音楽を聴かれるんですか?

竹内まりやとか……昭和の人だからね(笑)。

僕は通勤の時しか使わないけど、音楽に集中しすぎると、周りが「危ない!」って言っても聞こえないから、何かにつまづいたりしてケガにつながることもありますよね。ノイズキャンセリングもいいけど、歩くときなんかは気をつけてくださいね。

後編では、難聴——イヤホンや音量が原因で引き起こされる「音響性難聴」や「騒音性難聴」、そして20歳を超えると必ず進むという「加齢性難聴」について、お話をお伺いします。

石井正則

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長。医学博士。日本耳鼻咽喉科学会代議員、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・宇宙医学審査会委員。ヨギー・インスティテュート認定インストラクター。著書に『ストレスマネジメントでめまい・耳鳴り・難聴を自分で治す本』(二見書房)、『自律神経が元気になる30秒筋膜プリプリ体操』(Gakken)、『70歳から難聴・耳鳴り・認知症を防ぐ対処法』(さくら舎)など。

Portrait photos:Soichi Ishida

Words & Edit:May Mochizuki