トラブルは、私たちの日常にそっと忍び寄ります。「なんだか最近、音が聞こえづらい気がする」——そんな違和感があっても、生活に支障がないとついそのまま過ごしてしまう方もいると思います。が、実はそれ、危険かも……?

イヤホンにまつわる耳のトラブルから、耳はなぜ悪くなるのかという疑問まで、JCHO(ジェイコー)東京新宿メディカルセンターの耳鼻咽喉科診療部長であり、医学博士の石井正則医師にお話を伺いました。

前編では、耳の中にカビが生えるという「外耳道真菌症」、耳掃除のやりすぎが危険な理由、イヤホンの長時間使用に潜むトラブルと耳を守るためのポイントについてご紹介しています。

耳を守るために知っておきたい、イヤホン難聴(ヘッドホン難聴)について

イヤホンやヘッドホンを使っていると耳が悪くなると聞きますが、何が原因でしょうか?

研究では、音量と時間ということがわかってきています。

音量は、80dB以上は要注意。これを上回るような音量で、長時間連続で音楽を聴き続けると聴覚神経(蝸牛神経)という神経の有毛細胞がどんどん脱毛していくから危険なんです。

細かくいうともっとあるけど、「イヤホンやヘッドホンで再生できる最大音量の60%以下の音量で聴くこと、1時間に10〜15分の休憩を入れること」、これがWHO(世界保健機関)や日本耳鼻咽喉科学会頭頸部外科学会で生活指導として提唱されている内容です。

これを怠ると、半年〜1年単位で確実に有毛細胞の脱毛が起きていきます。

ということは、気付かないうちに段々聞こえなくなってくるということですよね。

だからプロのミュージシャンでイヤモニをする人は、聞こえを調整していますね。でも中には聴力がかなり落ちてしまっている人もいて、4,000Hz(ドレミファソラシドの最後のド、C5)が聞こえない人もいます。これを「騒音性難聴」と呼びます。

その音だけ、ということですよね。それはなぜでしょうか?

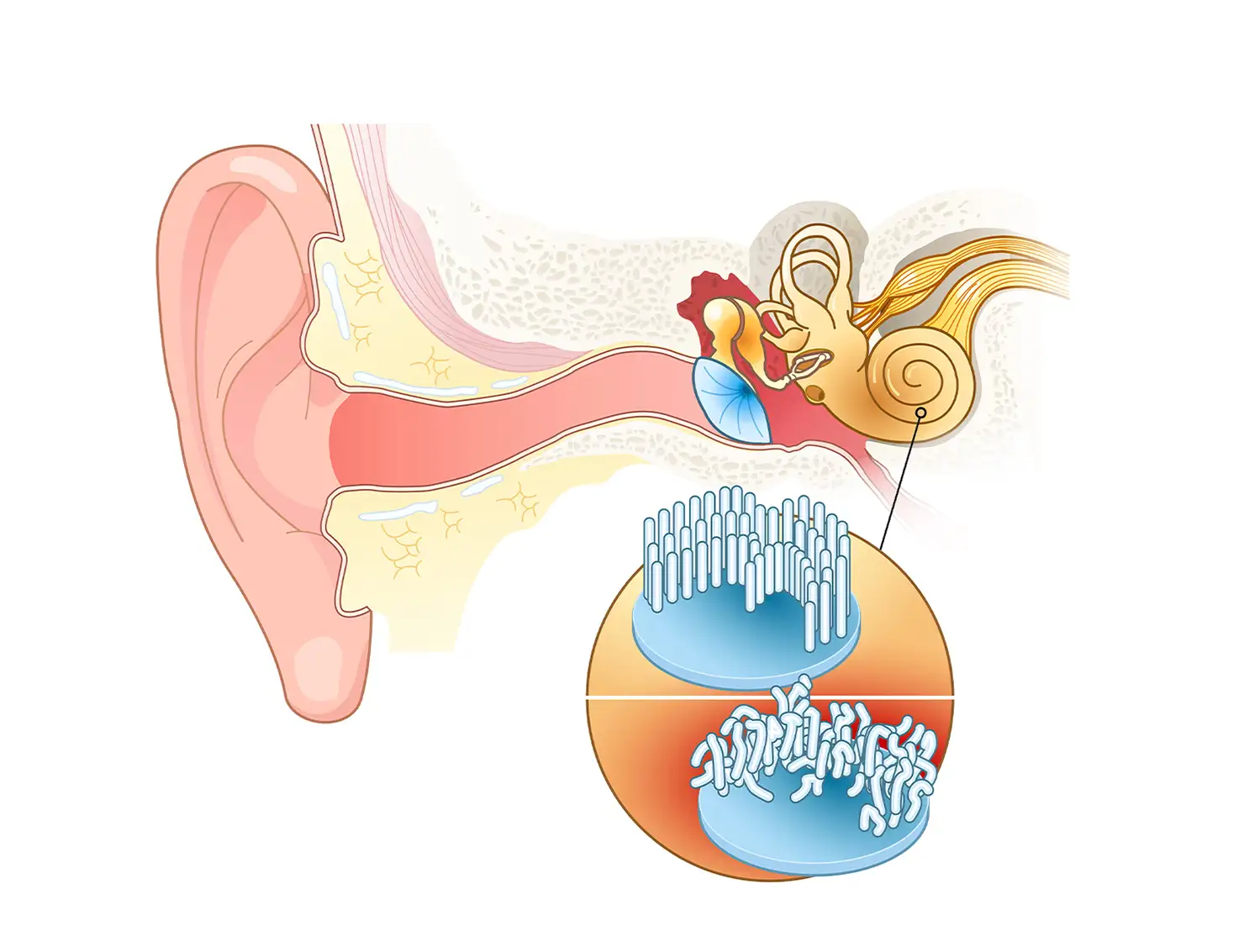

ヒトの聞こえの神経は高い音から低い音までを反応する3階建てになっています。イメージでいうと、蚊取り線香を提灯みたいに縦にビョーンって伸ばすと、螺旋階段状に渦を巻くでしょ。そんな3階建ての構造になっていて、血管がそれぞれ上と下から真ん中くらいで合流するように走っているんです。

大きい音を聴くと血管がギューっと収縮しますが、そうなると血液が流れにくくなるのが、上からの血管と下からの血管の接点。そこに4,000Hzの音を聞く神経が集まっている部分なんだけど、そこの有毛細胞が際立って落ちちゃうから、4,000Hzの音が聞こえなくなっちゃうんです。

ドレミファソラシドでいうと、最初のドは聞こえるけど、最後のドが聞こえないということですよね?

そうそう。上のドやその周辺の音が聞こえないから、音楽家にとっては致命的ですよね。

大きい音で音楽を聴き続ける環境が5年〜10年の単位で続くと、この騒音性難聴の症状が進んでいきます。それで今問題になっているのは、イヤホンやヘッドホンを小学生や中学生から使い始めていること。そこから5年後というと大学生、10年後だと社会人でしょ。この年代で難聴になっている人が見られるようになってきました。

はじめに聞こえなくなるのは4,000Hzだけど、そのまま改善しないと、周囲の音域も含めてどんどん騒音性難聴は進んでいく。だからまとめると、耳の健康のためには再生音量を小さくして、長時間使用しないようにすることだね。

若気の至りというか、今はやっていないですが、若い頃はイヤホンで大音量にして通学時間の1時間は音楽を楽しんでいた時期があります……。

数年間だけであれば、心配はないかな。電車の中で、イヤホンからシャカシャカ音漏れがする音量で音楽を聞いている人、いるでしょ?それを5年〜10年の単位でやっていれば、騒音性難聴が起こり得るっていうことですね。

難聴は長期間をかけて徐々に起こっていくものですか?

実はそうとは限らない。例えば、120dBくらいの爆発音のようなとんでもない大音量を聴くと、急激に(有毛細胞の)脱毛が起きてしまいます。今は「音響性難聴」という呼び方に統一されていますが、昔でいう音響外傷と呼ばれるもので、この場合は一気に聞こえなくなってしまうんです。

たとえば、原爆が投下されたときに広島の爆心地で生き延びたけれども、耳が全く聞こえなくなったという方がいました。これは爆発音で鼓膜が破れただけでなく、神経細胞までダメージを受けて、音が聞こえなくなってしまったんです。

あるいはライブでスピーカーの近くにいたせいで片方の耳が聞こえづらくなって、受診に来る人もいますね。

最近では、音を取り込む耳栓もありますよね。

少しでも音を減少させようという目論見で作られるものだから、耳の健康と考えるといいですね。

加齢性難聴は、20歳以上の人間全員に起きる

難聴には、年齢を重ねることで起こる「加齢性難聴」もあります。こちらは音響性難聴や騒音性難聴とはどのように違うのでしょうか?

加齢性難聴になる原因はいろいろとあるんだけど、最近、面白いことがわかってきてね。50〜60代で加齢性難聴が出てきている人もいれば、同じ年でも全然なんともない人もいるでしょう?この差がなんなのか、統計的にようやくわかってきたんです。

それは「生活習慣病」。加齢性難聴が進むのを後押ししている要因ですね。

例えば女性の場合は、40代後半〜50代の閉経後に加齢性難聴になることが多い。それはなんでかというと、女性ホルモンはコレステロールからできているんだけど、更年期になると女性ホルモンがだんだんと必要なくなってくるから、コレステロールが余る。そのコレステロールがどこにいくかというと、耳の動脈の壁にこびりついていくんです。つまり、動脈硬化がおこるということ。そうすると、難聴が徐々に進行していく。

男性で内臓脂肪がある人の場合は、余ったコレステロールが耳にいく。だからお腹周りに脂肪がついているような人は、ない人に比べて加齢性難聴になりやすい傾向があります。これは日本だけじゃなくて、世界規模でわかってきていて、日本でも大規模な疫学的調査をして、エビデンスが出てきています。

だから中性脂肪やコレステロールの高い「脂質異常症」、それから「内臓脂肪の数値が高い人」は要注意です。さらなる要素に「糖尿病」もある。だからたとえば、中年男性で糖尿病があってコレステロール値も高いと、耳の聴力がだんだんと落ちてくるわけですね。

これは人間全員に起きることですか?

“人間全員に起きる” ことでいうと、18歳以上は20,000Hzが聞こえない。これは誰にも聞こえないの。

個人差はあるけど、だいたいの小学生は18,000Hzは聞こえるし、中学生でも16,000Hzは聞こえる。それがハタチを超えると、16,000Hzは聞こえなくなってくる。これは、加齢性難聴がはじまってるということですね。

高い音から聞こえが悪くなっていくのはなぜでしょうか?

先ほど、聞こえの神経の並びは渦を巻く3階建ての構造になっているとお話しましたが、16,000〜18,000Hzの聞こえの神経は、最初に音が入る部分に当たるんです。そうすると有毛細胞が倒れて、経年で脱毛していくと言われています。つまり生まれてから毎日、有毛細胞に音があたっているということ。あとは周波数が高いほど音のエネルギーが強いとも言われていますね。

何Hzまで聞こえるか、自分で聴力を調べる方法はありますか?

たとえばモスキート音とか、今は聴力を測れるアプリが色々とありますよね。アプリを使わないで聴力を調べる方法は「指こすり試験」。

指こすり試験?

指を鳴らすような動きで、親指と人差し指・中指の腹を擦ります。この「すりすり…」という音が聞こえていれば、だいたい2,000Hzは聞こえると思っていいですよ。これが、遠くまで腕を伸ばしきっても聞こえていれば、相当聞こえがいい。耳の近くでやっても音が聞こえなければ、難聴だっていうことがわかるわけですね。

もうちょっと高い周波数を調べたければ、指パッチン試験。指を鳴らして「パチン」って音が聞こえれば、だいたい4,000Hzくらいの音が聞こえてるといえます。

食事と有酸素運動、そして脱水には気をつけよう

生活習慣病に気をつけること以外に、加齢性難聴を予防する方法はあるのでしょうか?

有酸素運動と食事は大切ですね。

耳の動脈硬化が要因ってさっき言いましたが、動脈硬化は運動することによって改善できます。パワー系の運動じゃなくて、酸素を身体に取り込む有酸素運動。血流がよくなって酸素がどんどん運ばれると、動脈硬化が改善する可能性があります。一度失われた聴力を取り戻すことはできないですが、これ以上悪くさせることは防げますね。

食事というのは、コレステロールを抑える食事ということですよね?

そうそう。あとは逆に “油で油を落とす方法” として有名なのが、アマニ油。実際にちゃんとした臨床試験でも結果が出ています。アマニ油は夜に摂ると脂肪沈着が起きるから、朝に摂ること。代謝を良くしてくれるから、コレステロールを下げてくれますよ。

僕は15年くらい、毎日アマニ油を使ってごはんを作ってて、この前それを取り上げてもらった記事がちょっと話題になったんだよ。「キャベツ 石井正則」で調べてみてね(笑)。

わかりました(笑)。ちなみに「目にはブルーベリーがいい」というようなことを聞きますが、耳にはそういった食品はあるのでしょうか?

ブルーベリーはアントシアニンだね。耳には残念ながらそういうのはないね。

アマニ油はあくまでもコレステロールを下げるもの、ということですね。

運動と食事は本当に重要ですよ。僕は毎日、ヨガもやってます。真似しろとは言わないけど、自分で人体実験だよね(笑)。でもおかげで、難聴にはなってないよ。12,000Hzは聞こえないけど、10,000Hzはまだ聞こえる。僕の世代だと補聴器を使っている人もいるから、聴力はいい方に入りますね。

食事と運動の他に、何か気をつけるべきことはありますか?

あとは、脱水は危ないですね。耳にも影響が出てくるから。コレステロールは徐々に症状が起こるけど、脱水の場合は急激に聴力が落ちて、目眩が起きる人もいます。熱中症にも気をつけた方がいいですね。あとはホットヨガにも注意。本当に難聴になる人がいるの。

それはなぜでしょうか?

ホットヨガのような暑い環境で交感神経が刺激され過ぎると、血管が締め付けられて次第に循環が悪くなります。そうすると、内耳が浮腫んできて、音を伝える振動板に圧力がかかって、耳が詰まったような感じで聞こえが悪くなってくる。そこからさらに浮腫がどんどん広がっていくと、耳鳴りや目眩につながるの。それが月単位、半年単位で続いちゃうと、固定した難聴になります。

サウナや岩盤浴もそうですね。強制的に汗をかかせる状況で3時間くらい、ギューっと血管が締め付けられても、それが1回だけで緩められるなら問題はないんだけど、職業のようにそれが1日に何度も何時間も続く状況が半年以上も続くと、難聴や目眩が起きてくる可能性があります。当然、体質や個人差はかなりあるんだけど、締め付けが緩められない人は、その頻度が低くても難聴になるんです。

健康のために汗をかいても、水分を摂らないと逆効果になってしまうんですね。

繰り返すけど、体質や個人差はあるから全員が危険というわけではないですよ。だけど、自分の体質ってあんまりわからないでしょう?だからやっぱり、脱水には気をつけてください。

聴力が落ちた場合、回復はしますか?

急激に聴力が落ちたら、回復の余地はあります。突発性難聴とかメニエール病とか、早く治療を開始すれば回復するケースがある。「1/3セオリー」といって、突発性難聴の患者の1/3は完全に回復、1/3はちょっと回復、1/3は全く戻らないっていう通説があるんです。治療が早ければ早いほど回復する可能性が上がるの。だから、違和感を感じたら一刻も早く受診してくださいね。

石井正則

JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長。医学博士。日本耳鼻咽喉科学会代議員、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・宇宙医学審査会委員。ヨギー・インスティテュート認定インストラクター。著書に『ストレスマネジメントでめまい・耳鳴り・難聴を自分で治す本』(二見書房)、『自律神経が元気になる30秒筋膜プリプリ体操』(Gakken)、『70歳から難聴・耳鳴り・認知症を防ぐ対処法』(さくら舎)など。

Portrait photos:Soichi Ishida

Words & Edit:May Mochizuki