『Always Listening』がお届けするインタビューシリーズ。「超越」をテーマとして、このキーワードに紐づくクリエイターにフォーカス。創造、表現、探求、感性、そして、なにかに没頭したからこそ感じることができる超越的体験について語っていただく。

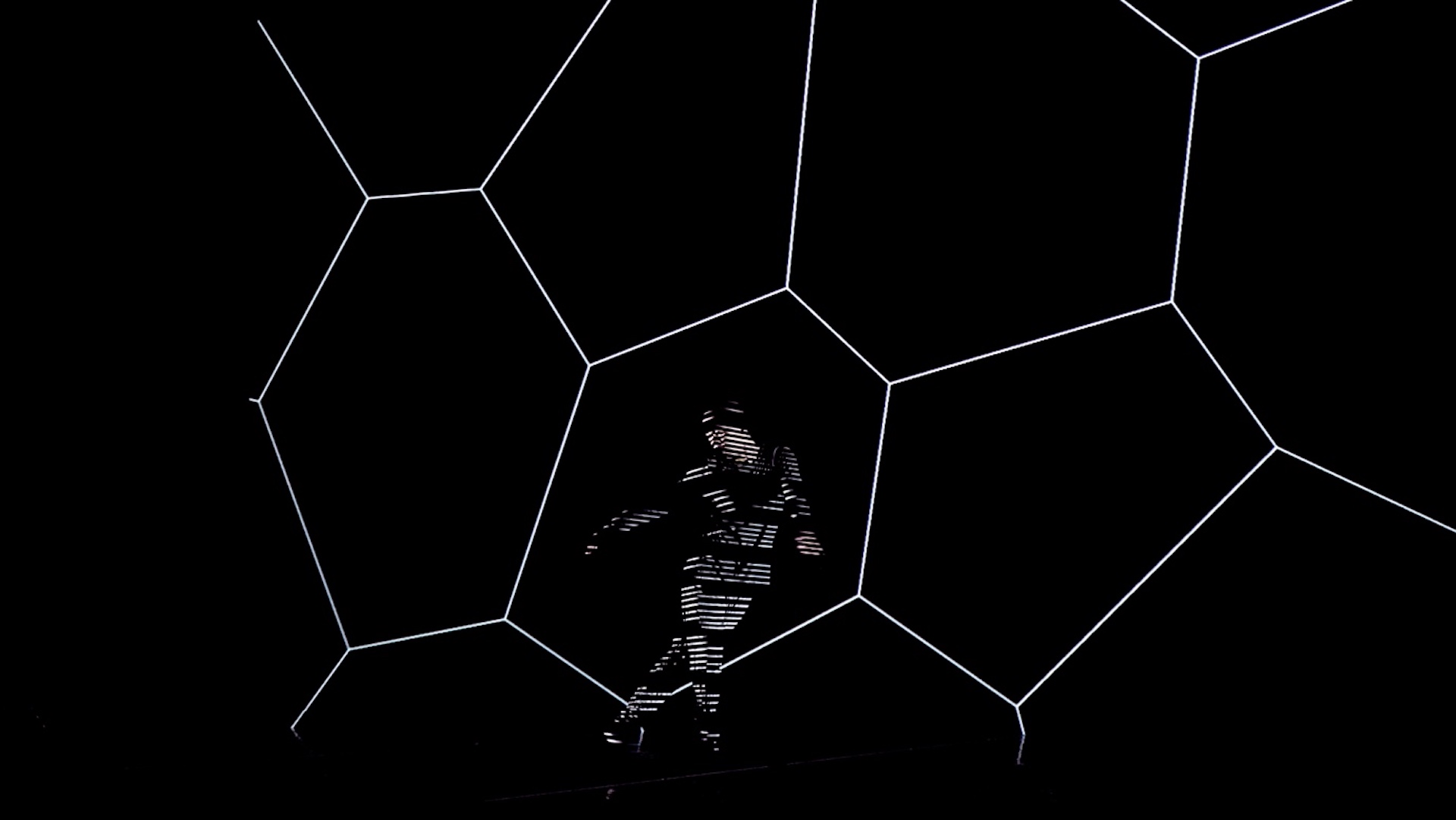

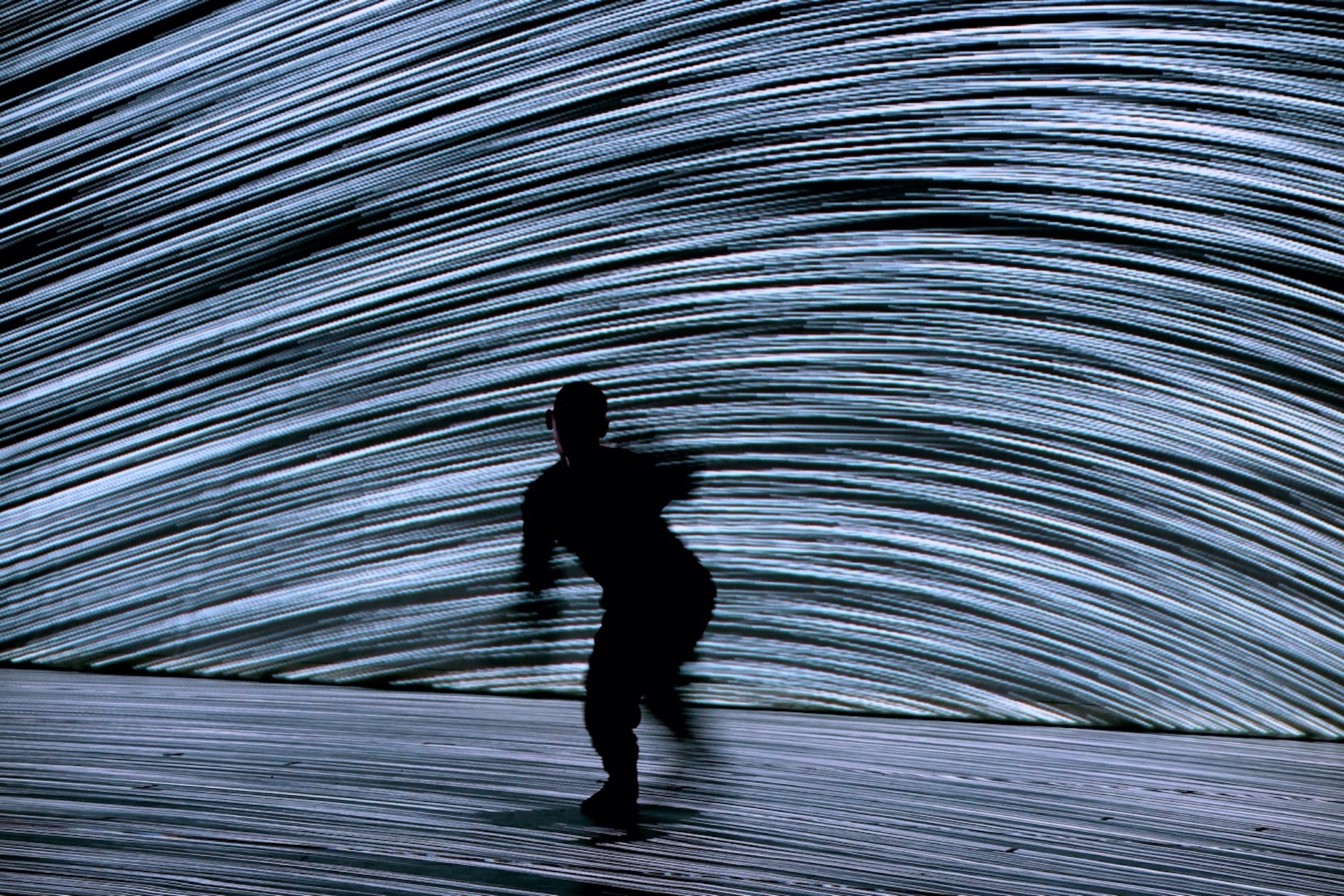

第6回目に登場するのは、振付家、ダンサー、ビジュアル・アーティストとして、世界を舞台に活動を続けてきた梅田宏明氏。

ダンス・パフォーマンスという言葉だけでは括ることができない、身体の動きと音とビジュアルが織り成す世界は、観る者に強烈な印象を与える。その表現が生まれた背景、身体感覚と表裏一体のロジカルな思考、世界に通ずるメソッドの追求、そして、大切な構成要素である音について、深く掘り下げて話を伺った。

唯一無二のパフォーマンススタイルに至るまで

――現在のような活動を始めるまでの話を少し伺えますか?

まず、僕は大学時代に写真の勉強を始めて、そこでビジュアル・アートやデザインにも興味を持ったんですけど、写真があまり好きになれなくて、いろんなアートの勉強をし始めて、音楽も聴いたし、身体表現にも興味を持ったんです。リアルタイムなアート、ライブでやるようなアートに興味を持って、ダンス始めたという感じですね。

――自分がより表現者の側に立ちたいということだったのでしょうか?

そうですね、でも自分自身っていうよりは写真を撮っているときに、撮っている世界と切り離されている感じがすごく嫌で、自分の感じているものをそのまま作品にしたいっていう感覚だったと思います。

――身体的なものへのこだわりもあったからですか?

あったと今では思いますね。身体をメディア的ツールとしてアートを作るというのが多分一番やりやすかったと思うんです。僕がやりたいと思ったことに対して一番近い、実現性の高いものなんじゃないかなと思って、多分身体を選んだと思います。

――梅田さんはパフォーマンスの音もご自身が作ってますよね?

はい、そうですね。

――非常に研ぎ澄まされいて、究極的にはサイン波だけに収束するかのようなミニマルな音、音響ですね。敢えて例えれば、池田亮司にも近いと感じました。最初からこうした音を志向されていたのでしょうか?

いや、作りながらだんだんなっていきました。生々しいものを排除していくとああいう風になって、身体が生々しすぎるのでちょっとでもその生々しいものを音に入れるとすごく情緒的になるんです。

――それは避けたいと?

なるべく避けて行きましたね。そうすると音もそうだし、映像も比較的抽象的なものになっていくと思います。池田さんの音はすごく建築に近い印象を受けていて、論理的に構造を作っていく印象があるんですけど、僕は池田さんの抽象的な部分には影響を受けましたが、どちらかというと、やはり身体に近い、少し生々しい音の使い方をしています。ダンスが動きを見せる表現なので、その動きの躍動感みたいなものをなるべく音に取り込もうとするんですね。その躍動感を取り込む時に、映画音楽というか、躍動感風なことをするわけじゃなくて、聴いた時に身体が動きを感じるような音を使うようにしています。

――実際にダンスやパフォーマンスを作る時に、音はどの段階で付けるのでしょう?

だいたい作品全体のビジュアルのイメージとか、ダンスのイメージが何となくマテリアルとして集まってきたら、作業の段階としては一番最初になります。最初にリサーチとかアイデア集めみたいなものをやって、全体像が見えて時間軸を作っていく時には音がやっぱり一番やりやすいので、作業としては最初になりますね。

――それはもう自分の中で設計図ができてるのですか?

だいたい出来てから作ると思いますね。

――その意味では、梅田さんもロジカルに構造を作っていますね。

そうですね。作り方は比較的ロジカルだと思います。ただ音への態度はもうちょっと身体感覚に近くなると思うんですよね。

――その身体感覚的なものとロジカルなものは、自分の中でどう両立しているのでしょうか?

最終的に作品で表現したいものは身体感覚のコミュニケーションになってくるんですけど、それを作品としてデザインしていく段階でロジックがすごく必要になると思っています。だから、身体感覚を与えるためにはどういうやり方が必要なのかというのは、例えば心理学、音響心理学も少し参照して時間軸を作っていったり、お客さんとのコミュニケーションの中でロジックな部分を使っていくという感覚ですね。

ダンスをメソッド化することで超えられるもの

――梅田さんが手掛けているSomatic Field Projectについて、「ムーヴメントのリサーチと実験、及び世界的に共有できるメソッドの確立」というコンセプトの説明があります。「世界的に共有出来るメソッド」は常に意識していることでしょうか?

してます。大きなものを作っていくよりも、原始的なものに戻っていくことで共有度が上がるんではないかという考え方をしています。だから、身体の持っている社会的な属性みたいなものを排除していくと、身体を持っている他の人間たちと共有出来るメソッドができるのではという考え方をしています。

――メソッドを共有するということが興味深いです。自己表現だけではない発想の部分について伺いたいです。

僕が最初に海外で公演するとなった時に「あなたの踊りはすごくユニークで、ジャパニーズで」みたいなことを言われたんですが、そういう個性的だからできることよりも、身体を持っている人だったら、みんな共有出来るものに論理的にわざとしてきました。論理的にしていくことで、個性的な踊りから人々が共有できる踊りに変換し、抽象度を上げていくことによって、「変わった日本人が来たね」というところをやはり超えたかったんです。

――なるほど。

僕がやってる身体メソッドが結構ちゃんと論理化できてきた中で、僕はもともとダンス・スタイルをやりたかったわけじゃないので、動くための身体の使い方は身体を持っている人にだったら共有できるんじゃないか。その抽象度を上げていくことが僕にとってチャレンジでした。日本から世界に通ずるようなメソッドになったらいいなと思ってます。

――音楽の世界でも共有するメソッドやスタイルはあるわけですが、海外がまず注目してきた日本の音楽はそこから外れるエクストリームなものが多かったように思います。

ダンスにおいては、最終的にお客さんがコミュニケーションできないところに行っちゃうんですね。で「変な日本人来たね」って言われて、「日本って変な国だね」って言われて終わるんですが、そうすると、相手の社会の中に信頼されて入れない感じがあって「僕らとはちょっと関係ない」という感じになる。論理的に共有できるようにすることによって、社会の中に入れるし、現地の人達とコミュニケーションが取れる。コミュニケーションというのは単純に作品を見せるだけじゃなくて、方法論とか、ダンスに対してお互いどういう文化的な交換ができるんだろうというところまで入れる感覚がありますね。

――それは実際に海外でやられていく中で、身に付けたことなのでしょうか?

そうですね。日本人の弱さ、僕自身の弱さですけど、それが何だろうと思った時にそこに行きたいと思いました。ダンスの世界だと欧米のダンスが日本にいっぱい入ってきてるんです。それはトレーニングのメソッドがしっかりしているんで入ってきちゃうんですけど、日本で生まれた日本のダンスも実は過去にいっぱいあるんですが、それが残るよりもメソッド化され体系化されたものが残っていくとなった時に、自分たちの文化が淘汰されていくのはすごくさみしいと思っていて、論理化していくことによってある程度守ったり、積み上がるものになっていく。それが文化の強度を作るんじゃないかと感じるようになりましたね。

――梅田さんがコンセプトの説明をきちんとされているのは、そうした背景があるからなんですね。

苦手なんですよ。音楽の人にもあるかもしれませんが、「これ意味、何?」って言われても「いや、見ればわかる」みたいなことになることがあると思いますが、それだとやはり通じなかったですね。文化を超えたところでの、気遣いができないんだなってことを感じたので、説明することは自分を良く見せるとかそういうことではなくて、相手に対する気遣いとして僕はするようにしました。でもそれをやると信頼してくれる度合いが上がってくるので、アーティストとして大切だなと思いました。

現在のスタイルを構築してきた音楽的バックグラウンド

――梅田さんはリスナーとしてたくさんの音楽を聴かれてきたと思います。その変遷を伺わせてください。

まず*ジャニスです(笑)。とにかくジャニスに行きまくりました。僕はちゃんとした音楽に目覚めるのは遅かったんですけど、ヒップホップを聴く高校時代から、大学に入ってアートを始めて、一気にエクスペリメンタルな音楽の方に行きましたね。比較的に広く聴いて、自分の作品のために必要なものは何だろうという聴き方をずっとしていたんですが、やはり池田さんやラップトップ系のミュージシャンが出てきたときにはすごい衝撃を受けました。mego(レーベル)とかカールステン・ニコライもそうでしたけど、あの時代の衝撃は大きかったです。昔はクラブジャズ等も聴いてましたが、エクスペリメンタルな方に一回行き過ぎて、シュトックハウゼンとかあそこまで行っちゃうとわからなくなって、ちょっと引き上げてもう少しポップな方に戻ってくるみたいなことを繰り返してた感じですね。

*ジャニス:2018年11月に閉店した神保町のCDレンタルショップ。在庫8万枚のマニアックなセレクションは音楽好きに圧倒的な支持を得てきたが37年の歴史に幕を閉じた。中古販売の2号店は営業中。

――梅田さんが一人でラップトップ・コンピュータを使ってパフォーマンスをやられている環境は、ラップトップでライブやっているエレクトロニック・ミュージックの人と非常に近いものを感じました。

そうですね。それはラップトップのミュージシャンの衝撃がやはりすごくて、僕は秋田昌美さんがラップトップでライブをやられた時に初めて行ったんですが、黙って座っているだけで空間がすごいことになったんです。ラップトップだけであんなに空間を変えてしまうんだと衝撃を受けました。あと、手軽さも含めてですね。ダンスは手間と時間がすごいかかるんです。人件費もすごいかかる。でも、あの小さいラップトップだけでこんなに世界を変えて、お客さんに衝撃を与えるんだというのを見たときに、これくらいコンパクトでかつ自分のアーティスティック性が空間に広がっていく感じがすごい良くて、影響を受けて、ラップトップ一台で公演できるようなスタイルにしましたね。

――そういうスタイルでやっている他のダンスの人はいますか?

当時「これは新しい時代だね」って言われて、これからそういう時代が来るんだろうなって思ったんですが、あんまりいないですね、20年経っても。感じているのは、いくら技術が発達しても、ダンス創作に対する考え方があんまり更新されてないんじゃないかと思いました、社会の中で。だからダンスはダンス、音楽は音楽みたいな縦割り的な役割を創作の中で、みんな慣習として持っているんじゃないかというのを感じています。

――ラップトップを使って、ライブをやる人が本格的に出てきたのは2000年代入ってからだと思いますが、その前の90年代に、コンピュータとソフトウェアを使って音楽を作る人たちが増えてきました。中にはオウテカのようにプログラミングにまで踏み込んで音作りに向かう人達もいました。梅田さんの作品を見ていると、その時代からの音楽の進化と非常にパラレルに来ているものを感じます。

おっしゃる通りです。オウテカの音楽も結構聴きましたし、プログラムの作り方までコンピュータを使うことによって更新してるんだとわかったので、音楽の創作の仕方等、その影響はすごい受けてると思います。

いま考える、感覚と身体と世界

――特に音楽面で海外で言われることはありますか?

とにかくジャパニーズだと言われますね。日本人っぽいと。あとはうるさいとかですね。本当にうるさいんだと思います(笑)。僕は日本人でヨーロッパで公演するとなったときに、ヨーロッパの人が持っているような音一つ一つの社会的意味とかを僕らは持ってないので、僕がそういう社会的文化が違うところに行ったときに何ができるんだろうとなったときに、デカい声出すとか、音のすごく原始的な要素、ボリュームとか、そういうところに行くようになったんです。

――なるほど。そうしたスタイルで梅田さんは続けられてきて、変化を感じることはありますか?

創作において変わったというより、時代が進み、コンピュータも進んできて表現の精度は上がってきたと感じてます。例えば音でいうと、周波数がコンピュータだと選択できてきたりとか、リズムの細かさもすごい変わってきたと思うんです。それによってお客さんの認識の精度も上がっているのは感じていて、それはビジュアルでもそうで、フレームレートが変わってきてたりすると、お客さんの認識の仕方が本当に変わっていって、30分のパフォーマンスでも30分のやり方も変わってきてるんです。与える情報の精度は時代とともに変わってきてるので、それは僕自身も更新していかないと時代に追いつかないだろうなと感じています。テクノロジーのアップデートとともに変わってきた情報の精度、認識の精度を、自分の中で上げてかないといけない。

――観客がいてやるというインタラクティヴ性は大切ですか?

あんまり関係なくちゃんとパフォーマンスできるようになりたいんですけど、お客さんが目の前にいることによって、影響はやはり受けてるんじゃないかと感じます。でも、なるべく踊るときは、その作品の役割をこなしたいです。

――作品として完結できるようなパフォーマンスにしたいと?

したいですね。でも僕の踊り自体結構インプロが多く、構造があるんですけどその中でインプロするんで、やはりちょっと影響受けることはあります。

――どのくらいインプロでやるのですか?

ほとんど動きを僕は決めてなくて、ただそのシーンでやるべきことみたいなフレームだけを決めてるんです。だから、こういう質感で踊るとか、そういうところまで決めとおいて、あと8割くらいは決めてないと思います。2割くらい止まり方とかそういうのは決めてますけど。構造があるインプロ、という感じですね。

――こういう質感で踊るっていうのはどういう感じなのでしょうか?

うまく言葉にするのは難しいんですけど、すごく簡単に言うと、例えば柔らかく動く、一本柔らかく動いて次に鋭さみたいなのをちょっと入れて、柔らかさと鋭さを混ぜてとか、簡単に言うとそんな感じなんですけど、それが時間で変わっていく。

――教えることもされていますが、そこではどういうことを実際にやられているのですか?

さっき言ったようなメソッドがあります。それは身体の使い方で、ダンスのテクニックというよりも身体を使うためのテクニックと僕は捉えていて、例えば姿勢の取り方、立ち方、そういうところからまず始まって、歩き方、呼吸の仕方、身体の力の抜き方とか、すごく原始的な美術みたいなものをまずやって、そこからそれがどうやって動きになってくかっていう段階があるんです。基本的には、身体を動かす時の身体の使い方を基礎において教えてますね。だから、ダンス技術というよりは、いろんな国のいろんなダンスの人に通ずるような技術として共有したいなと思っていて、そうなってくるとやはり原始的なところから、まず技術として始めないといけないと思っていて、そういったところを共有してます。

――このインタビュー・シリーズは、「超越」という共通したテーマがあります。梅田さんの表現にとって、「超越」ということはどんな意味を持っているのか訊かせてください。

二つ超越に関わることが言えるかと思ったんですけど、まず僕が作品でやることは、自分が普段持っている身体感覚、五感というものがあったとして、五感の使い方自体がもう僕らは先入観で使っているんだと思っているんです。例えば、音楽でも普段使っている音の捉え方を超えたところで音が来ることによって、ある種の身体感覚のリミッターみたいなのが外れるんです。それはダンスにもあって、ビジュアルにもあると思います。自分たちが持っている五感の感じているものに対する認識をちょっと超えないと、実は新たな表現ができないと僕は思っていて、結局、一つ超越できることがあるとしたら、自分たちの五感に対する認識を一回超えることによって僕らはまた新しい世界を認識できる。それを創作に僕は繋げるようにしています。だから、心理学もそこを勉強して、目が物事を捉えた後にさらにどうやって認識して処理をしているのかといったところにも興味があって、そこに対する疑いを持っていかないとそういう表現はできないだろうと僕は感じていますね。

僕にとっては超越、その常識を超えていくことが目標ではないんですけど、僕が表現したいことをやっていくときにどうしても日常の感覚認識だと超えない何かがあるなと思ってます。僕の作品を見せると怖がられることがあるんですね。お客さんが観て怖がったり、子どもが泣いたりすることが結構あって、それは何の怖さなんだろうって思ったときに、普段自分たちがプロテクションしてる五感、感覚に対する認識を揺さぶられたからちょっと怖くなるっていう感覚があるんじゃないかなと。例えば、僕はものすごく首を回したりするんですが、観てるとみんなちょっと怖がるんです。それは首が取れちゃいそうとか、普段自分たちが持っている身体の認識をちょっと超えた動きが起こることによってです。でも、そこを超えたことによってまた違う世界、自分たちが不安になったところにまた新しい世界ができていくところがあって、そういうことによって何か僕らの日常を超えていくことができるという感じがまず一つあります。

もう一つ別の角度から言うと、何かを超えるときには僕は下に潜る印象があって、上から飛び越えて行くというよりも、原始的なものに向かって行けば行くほど何か超えて行くような感じがあります。だから、文化を越えるためには原始的なところに向かって行かないと文化は超えられないし、僕は身体と音とビジュアルの部分を等価に扱うようにしているんですけども、それを繋げるためには上から繋げるよりも、構造とか、コンピュータで言えばデータみたいなとこですよね。コンピュータが出てきてゼロイチで表現するから音も映像もゼロイチで表現できる、その抽象度みたいなものが僕はすごい好きだったんですけど、そういうのと同じでテクノロジーが進化するればするほど、いろいろな物事の抽象的な原始的な要素にアクセスできるようになってきて、そこは何かを超えて行くときには、すごくキーになるんじゃないかなって感じてます。

――では、最後に、今、そしてこれからの活動の展望を訊かせてください。

実はコロナの前から考えていたんですけどダンスの作品のフォーマットに対して、新たなアプローチをしたいと思っていて、それは劇場でも公演できるパフォーマンスですけど、同時にオンラインでも観られて、VRでも観れるという、ひとつの形態を持った作品がアウトプットがいろんな形でできるような作品を作りたいなって今思ってまして、それが今のオンラインでのライブ・パフォーマンスだったりに繋がってるんですけども、そういう、まずダンスのフォーマットを色々変えてみたいなと。それこそ超越、超える何かですけど、超えながら作品を作っていきたいと思っています。あと、まだ詳しく言えないんですが、ヴァーチャルなものとリアルのものを混在させたようなダンス・パフォーマンスの依頼の話も来ていて、多分海外で発表するようになると思います。あとは、他の国の伝統舞踊の人や、ストリートダンサーを交えた、それこそジャンルをそのままミックスさせたまま振り付けを作ったりすることもやる予定です。

Text & interview by Masaaki Hara

Photo by Aya Tarumi