『Always Listening』がお届けするインタビューシリーズ。「超越」をテーマとして、このキーワードに紐づく人物にフォーカス。創造、表現、探求、感性、そして、なにかに没頭したからこそ感じることができる超越的体験について語っていただく。第2回目に登場するのは、Mighty CrownのMasta Simon氏とSami-T氏。

「超越」を切り口に、Mighty Crownの話をしよう。ジャマイカのレゲエ、とくにダンスホール・レゲエを土台に、国境を、肌色の違いを、言葉を、ジャンルを、“越えて”きたサウンドシステムクルーだ。サウンド、とも訳されるレゲエのサウンドシステムは、他ジャンルの「DJクルー」と同意語だが、「システム」の部分はバカでかいスピーカーを含む音響システムを指し、つまりは自前の音響システムを持ち、流行りの曲とともにアーティストに特別に歌ってもらったカスタム・メイドのダブプレートをかける、レゲエの玄人集団のことだ。

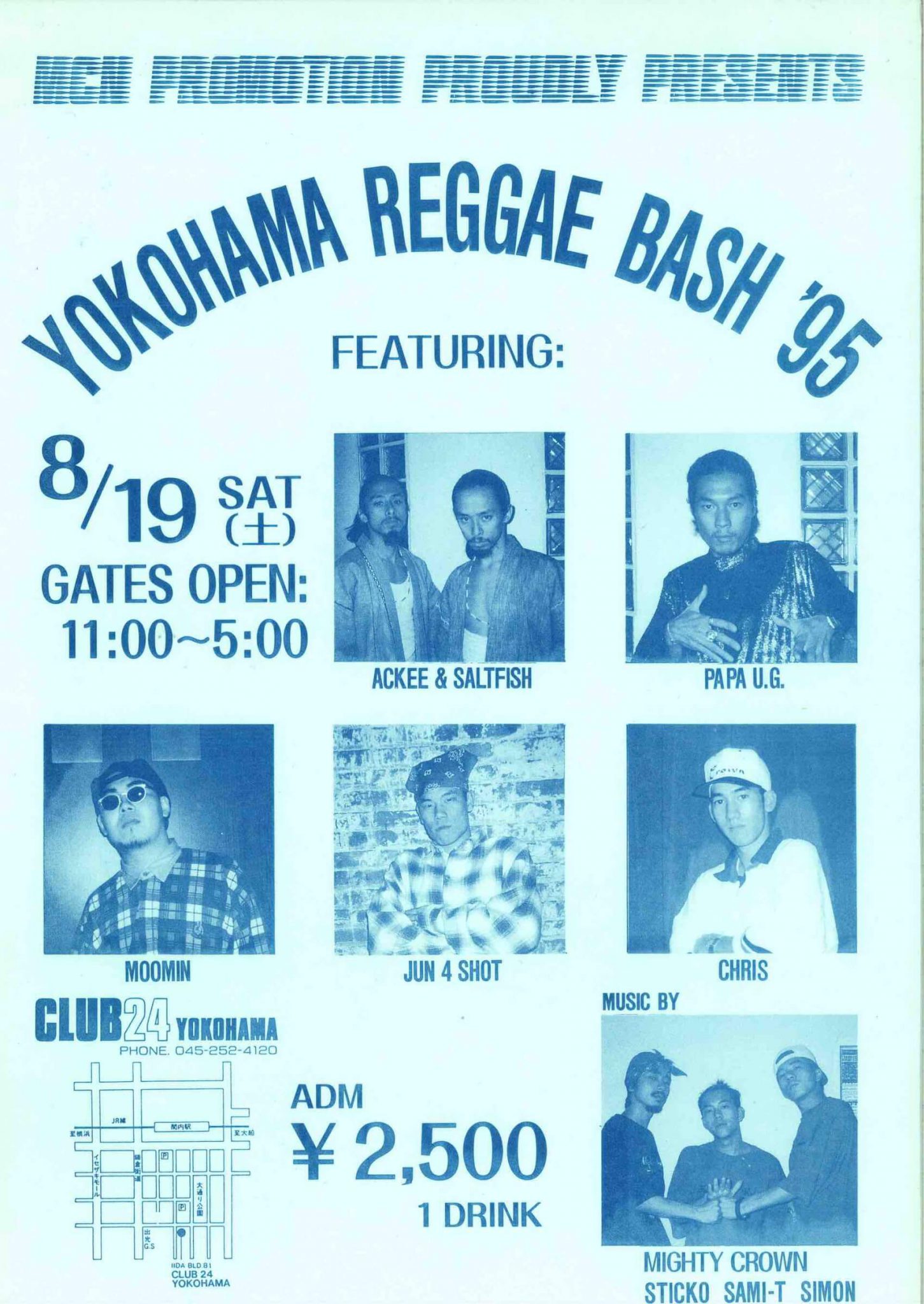

横浜出身のMighty Crownは、音の格闘技であるサウンド・クラッシュの大舞台でたびたび優勝し、サウンドとして頂点を極めた。その結果、世界中のレゲエがかかる場所であれば−−それは、レゲエに馴染みがない人が考えるより、ずっと広い範囲なのだが−−政治家や芸能人を合わせてもどんな日本人より知られている、“超”がつく有名人になった。日本では、日本のサウンドやレゲエ・アーティストをメインに据えた<横浜レゲエ祭>を1995年にスタートさせた。<横浜レゲエ祭>は、かつては海外アーティスト主体だったレゲエ・フェスと並ぶまでの規模に成長して、その動きを追うように全国でフェスが開催されるようになった。国内外のシーンを繋いできた立役者に、音楽で世界を駆け巡ってきた軌跡を聞く。

Interview

Mighty Crown(Masta Simon/Sami-T)

――そもそも、レゲエのサウンドってどんな活動をするの?という人たちにわかるように、結成の話からしましょう。91年の結成ですよね。

Sami-T 俺は16歳だったから、あんまりよく覚えていないんだけど。

Masta Simon そのころは、日本でもやっている人たちがいて、俺らもやろうかって。

Sami-T 先輩のサウンドは、もうMC(話す人)もいて、セレクター(音楽をかける人)もいて、確立してたし最初から自分たちでやろうって感じだった。

Masta Simon 結成してすぐイベントをやったな。Jean Genieっていう寿町にあったライブハウスで150人くらい入ったよ。

――当時は音楽に重点をおいたクラブが出てきた時期でしたが、出入りしていましたか?

Sami-T 俺はガキすぎて入れるときと入れないときがあった。入り口に知り合いがいたら、「いいよ、入っちゃいな」とか。

Masta Simon 俺は都内のクラブも行ってた。ミロス(・ガレージ)とか、代チョコ(代々木チョコレートシティ)とか。後は横浜のZEMAとかCROSS ROADにはみんなでよく出入りしてた。

――海外にもわりと早く行っていたんですよね?

Sami-T 92年からブルックリンへ修行に出た。93年にはレコードボックス1つ持って、黒人街の地下にあるクラブに行って、回させてよ、って言ったり。アホでしょ(笑)。

――10代でそれはすごいです。

Sami-T お前がかけるの?ってからかわれて、スキルはついてってなかったけど(Half Pintの)“Greeting”とかかけて、選曲で褒めてもらった。

Masta Simon 俺は17歳から5年半くらいLAにいたし、(Fire Ballのメンバー含めて)みんな海外に行っていて、夏と冬だけ日本で集まるから、そのときにイベントをやってた。<レゲエ祭>もそんな感じで、95年の夏から始めたんだ。日本のサウンドはなめられていたから、自分たちでムーヴメントを起こそうって流れになって。150人からだんだん大きくなって、2,000人以上の規模の(横浜)Bayhallにすごい人が入っちゃったり。

――20才前後の多感な時期だったわけですから、ほかの進路については考えなかったのでしょうか?

Masta Simon そもそも、仕事になるとか考えていなかったんだよね。

Sami-T 親父には「黒人の音楽で飯が食えるわけねぇだろ、“You’re not black and how you gonna make money out of it”」って言われた。

Masta Simon 俺は親父には言われなかった。母ちゃんに「就職しろ」って言われたけど。

Sami-T 俺はめちゃくちゃ言われた。それで火が付いて。今に見てろって、止めらんないよって。

――お父さんも芸術系のお仕事でしたし、理解はあったほうじゃないんですか?

Masta Simon 映画のプロデューサーだからね。理解はあったと思う。

――自前のスピーカーで音を出すサウンドシステムを作ったのも、早かったわけですね。

Sami-T みんなでバイトしながら1ヶ月20万円儲かったら、そのうちの10万円を各自で出してでスピーカーを買おう、今度はアンプを買おうって作っていった。同時に、自分でレコード買って、ダブ切って、っていう。海外でサウンドシステムを見て、すごい喰らって。こういうのを日本でやりたいと思ったんだよね。

Masta Simon 当時はサウンドを持っていないくせに、自分たちをサウンドって呼ぶな、という空気が強かったし。海外の憧れているサウンドはみんなシステムを持って、自分たちのイベントをやっていたから(持つことは)自然だった。

Sami-T それが、DJとサウンドの違いだね。

――1999年、ニューヨークの<World Clash>に出場し、いきなり優勝して流れが変わりました。

Sami-T ニューヨークに住んでいた日本人のラッパーやDJに、黒人街で「お前、Mighty Crown知ってる?すごいよな」って言われ始めていじめが弱まった、みたいなことは聞いた。俺もブルックリンでレコードを買いに行ってた頃は「おい、ジャップ」とか言われていたのが、一気に変わったよね。

――そのころ、何か目標を立てて活動をしていました?

Sami-T 同じステージに立たないと認めてもらえない、とは思っていた。基本的に日本人はなめられていたから、それを打破したい、ぶち破りたいとはどこかでずっと思っていたな。

Masta Simon 目標の話をすると、当時はサウンド・クラッシュの黄金期でいろんな横綱がいたから、彼らを倒していく、でかい大会で勝つっていうのが目標だったね。

――海外で名前を挙げていくうちに、レゲエだけでなく、R&BのNe-Yoや(The Fugeesのリーダー)Wyclef Jean(以下、Wyclef)といったアメリカの大物アーティストのダブをかけるようになりました。あれはどういう経緯だったのでしょう?

Sami-T コネチカットでDavid Rodiganとクラッシュをしたときに、Wyclefが遊びにきたんだよ。WyclefがプロデュースしたCarlos Santanaとの曲“Maria Maria”が流行っていたときで、Wyclefがステージに立っただけでドッカーンって盛り上がったうえに、敵陣のDavid Rodiganにそのダブプレートを渡したから、それで勝負が決まっちゃって。Wyclefも不公平だと思ったみたいで、終わってから俺らのところに来て、「お前らのファンでもあるんだよ」って言い出して。「いま、あっちにダブ渡したじゃねーか」って思ったけど、連絡先もらって、あとで彼のパーティーやスタジオにも呼ばれた。それでスタジオに行った時にダブを録ってくれたんだ。

Masta Simon ダブの録り方に関しては、けっこう壁を壊してきたと思う。前は、クラッシュでソカをかけるのはありえなかったけど、Beenie ManとIwer Georgeのコンビを初めてかけたし。ニューヨークだと、全員ジャマイカ人じゃなくてほかのカリビアンもたくさんいるから喜んでくれた。ジャマイカの若い子たちには、Mightyといえばヒップホップのダブでしょ、って期待されている時代もあったね。

――現場にいて、超越しているな、と感じたアーティストを教えてください。

Masta Simon 年代によって違うけれど、2003年の50 Centは凄まじかったね。アルバム全曲がウケるのは初めて見た。

Sami-T 俺は、2003年にSizzlaの『Da Real Thing』が出たときに、みんなにこれすげぇよって言って回ったのは覚えている。

――そういう流行りを日本で広げよう、って意識的に動いたりしましたか?

Masta Simon 「これ、ヤバイんだぞ」ってのを届けたいっていうはすごくあったね。

Sami-T 海外でヤバイって感じたものを、ヴァイブスごと伝えたいって思っていた。パトワ(語)だと、わからないから日本語のフィルターを通してね。

Masta Simon 日本語でライターを点けろ、手を挙げろ、っていうのも、俺たちが始めたと思う。

――1999年の<World Clash>の優勝以外で、自分で段階が変わったと思ったのは?

Masta Simon <横浜レゲエ祭>だね。1万人が2万人になって、3万人になって、っていう。海外でクラッシュをガンガンやっていた時期で、端と端くらい別ものなんだけど、その相乗効果で上がっていった。もうひとつ、俺たちは(プロモーター兼マネージメントの)Irish & Chinと20年以上チームを組んでいるんだけど、彼らのアドバイスを聞いて、ジャマイカのRETV、Hype TVのクルーを連れてきて、(レゲエ祭の映像を)流してもらったんだ。日本のダンスホール、レゲエに関わっている人たちがジャマイカのレゲエ・シーンに貢献しているのが伝わっていなかったから。

Sami-T あれは、ジャマイカでも反響があったし、ほかのカリブの島でも流れたんだよね。

Masta Simon ダンスホール・レゲエの音で人を繋げるのが、俺らのテーマだから。それは永遠のテーマ。それがなかったら、自分たちもここまで来られなかった。

――逆にこういうはずじゃなかった、みたいな辛かった経験は?

Sami-T 俺のスキルってここまでなのかな、って思ったことはあった。2005〜2007年くらいかな。MCが同じ感じになってきたな、ってスランプがあって。精神的に苦しかったけど、やっぱり続けることが大事だった。あるとき、ふとしたことで一皮剥けたっていうか、余裕が出てきたんだよね。Fire Linksとツアーしたときは、なんも怖くなかった。いまは、Mighty Crownはトップリーグのモンスター・サウンドだって胸張って言える。

――音楽で活躍したい人は多いですが、彼らに心がけてほしいことはありますか?

Masta Simon いまはSNSがあって、ライブを観に行かなくてもわかったような気になるけれど、音楽は人と人が一緒にいる空間にあるものだから、実際に出かけることは大事だと思う。国内でも海外でもいいけど、ライブや現場に足を運んでほしいね。

Sami-T 海外でいろんな景色を見てきたから、そこで違う土地の空気を吸っていろいろ感じた経験はプライスレスだと思っている。そこの飯食って、パワーもらって。世界はほんと、いろんな場所があるから行ってみるといいよ。

Masta Simon Mighty Crownやってなかったら行けなかった場所も多いし、そういう意味で、音楽に感謝している。音楽の勉強をしたわけではないけど、好きなことをやり通せば世界に行けるよってのは伝えたい。こうじゃなきゃいけない、というのはなくて、音楽は自由だから。

「音楽は自由だから」とMasta Simon氏は強調した。肌の色や年齢、場所の垣根を自由自在に越えてきた彼らだからこそ、見てきた景色は多いと思う。それは、職人が小さな改良を重ねるように、自分たちのやりかたを常にアップデートしたことも大きいのではないか。

2012年、ブルックリンにMadison Square Gardenに次ぐスタジアムとしてBarclays Centerがオープンした。NBAのBrooklyn Netsのホームコートとなり、出資者にラッパーのJay-Zが名を連ねて大きな話題を集めたので、覚えている人も多いだろう。そこで開催されたカリブ系住民のための初イベントに、地元の人気サウンドではなく、Mighty Crownが登場したのだ。ステージで大歓声を受けている彼らを見て、ステージ最前列のフォトピット(マスコミ用撮影スペース)にいた私はカメラをもつ腕に鳥肌が立ったのを覚えている。それも、「ニューヨークにはジャマイカ系以外のカリビアンも多いから」という理由で、彼らが愛するソカ・ミュージックをサウンド・クラッシュでかけるなど、工夫を重ねた結果の支持だったはずだ。Bob Marleyの末息子、Damian Marleyが主催している<Jamrock Reggae Cruise>で行なわれるクラッシュでも連勝記録を達成し、2010年代の彼らはネクストレベルに到達した。今後はプロデュース業にも力を入れたいと話す彼ら。2020年代に何を超越していくのか、とても楽しみだ。

【解説】

ダブ:ダブプレート。アーティストの持ち曲を替え歌にして本人に歌ってもらった曲。

サウンド・クラッシュ:選曲やダブの質、かけるタイミングで闘う音の格闘技。

David Rodigan:イギリスのセレクター、BBCのラジオパーソナリティー。

ソカ:トリニダード・トバゴ発祥のダンス音楽。カーニバルでかかる。名称は、ソウル (Soul) とカリプソ (Calypso) を合わせたもの。

RETV、Hype TV:ジャマイカの音楽チャンネル。カリブの島々や、アメリカ、ヨーロッパのジャマイカ・コミュニティでも視聴されている。

Fire Links:ジャマイカの人気セレクター。コメディアン並みに口が立つ。

Words:Minako Ikeshiro

Photos:Yosuke Torii