レコードを守る “内袋” 。普段あまり意識しないこの袋にも、素材や使い方によってレコードの寿命が大きく変わることがあります。知らないうちに盤面を傷めてしまうこともあれば、長く美しい状態を保てることも。オーディオライターの炭山アキラさんが、内袋の素材や劣化について、交換のタイミングなど、レコードを長く楽しむために知っておきたいポイントを解説します。

ビニール製内袋と紙製内袋、それぞれの注意点

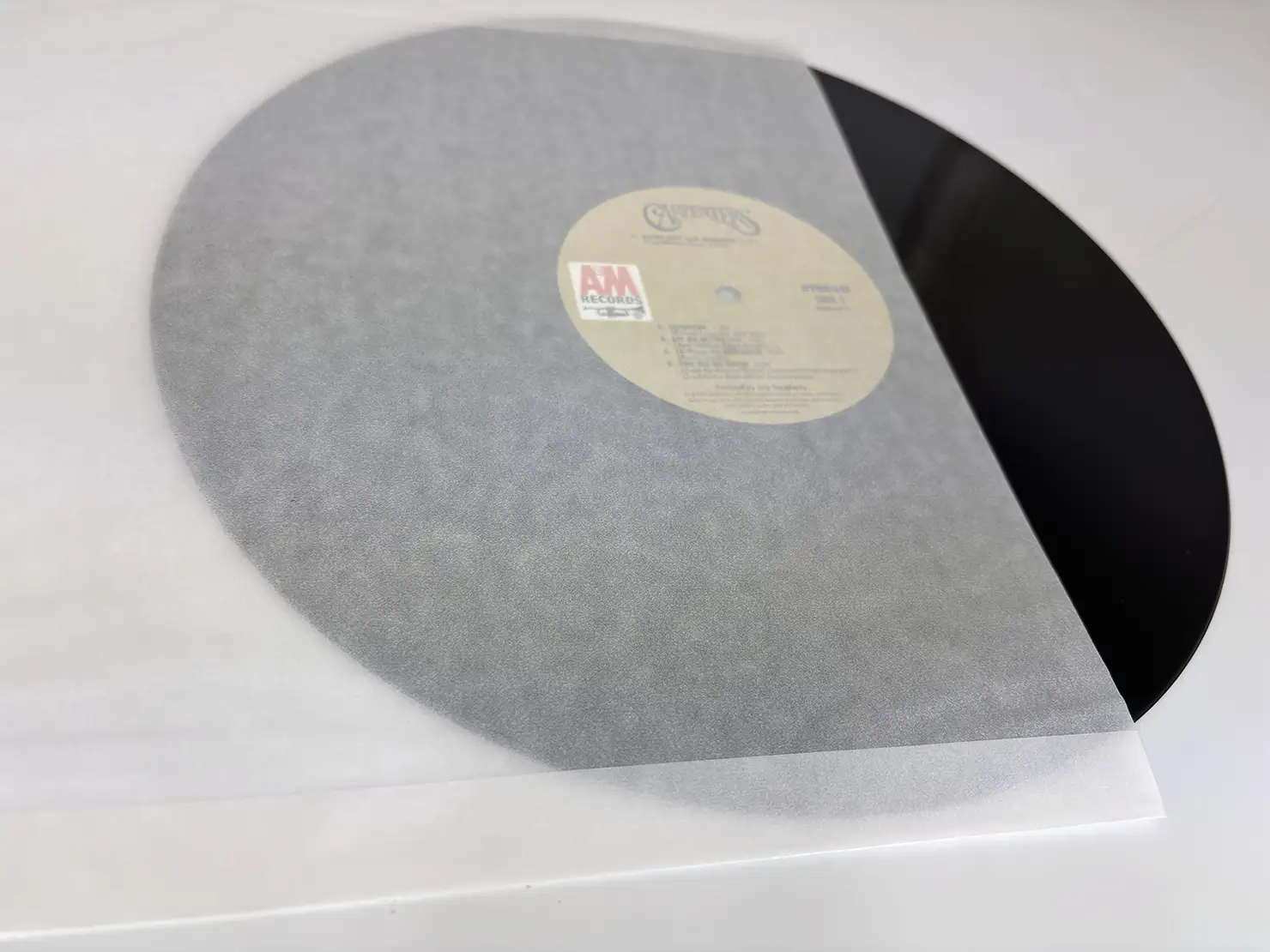

日本で生産された、いわゆる国内盤のレコードを買うとほとんどの場合、半透明の内袋にレコードが収められていますよね。あの袋は廉価で売られていますから、少し汚れたら遠慮なく取り替えられるし、気軽に使える袋ではありますが、使い方を間違えると重篤な問題を引き起こすことがあります。特に何年も交換していない状態で、夏の暑い最中にレコードラックへぎゅうぎゅう押し入れたり、あるいは大量に積み重ねたりすると、その圧力で袋とレコードが張り付いてしまうのです。

こうなったら、もうレコードは元に戻りません。ビリビリと内袋を剥がしても、袋のビニール成分が盤面から全部剥がれることはなく、音溝にも重大な影響が残ってしまい、たとえ針が通る程度の症状でもノイズだらけでとても音楽を楽しむ状況ではない、ということになってしまいがちなのです。皆さんも、ぜひ注意なさって下さいね。

そういう事故を未然に防ぐなら、レコードを紙製の内袋へ入れてやるのがいいでしょう。特にアメリカ製の輸入盤で多く見かけられる、ざっくりした白い紙製の内袋は、ビニール製のものより割高ですが、大手のレコード店や通販などで入手することが可能です。

しかし、そんな紙製の内袋にもいろいろな種類が存在しています。最も一般的なもので全然問題ないといえばないのですが、皆さんの中で古い輸入レコードを購入したら、紙製の内袋が特に縁の部分から焼けたように変色し、ボロボロになっていたことはありませんか。それは、紙が劣化しているのです。

長期保存を見据えた内袋の選び方

1. 手に入れやすい内袋を交換しながら使用する

ごく普通の紙は、製造時にさまざまな添加物が配合されます。広く用いられている添加物の中に酸性の陰イオンを持つ成分があり、それが50年、100年という長い年月のうちに紙を劣化させてしまうのです。こういう成分が含まれた紙は、さほど珍しいものではありませんが、特に「酸性紙」と呼ばれます。図書館や古書店などで、問題になっていることをご存じの人もおられることと思います。

内袋の紙が劣化しても、レコードそのものに何か悪影響を与えるわけではありません。しかし、ボロボロになった内袋はいつ折り目が裂けてレコードを落下させるかもしれないし、そういった事故を予防するためには早めに交換しておくのが一番でしょう。

2. 陰イオンが含まれない内袋を使用する

同じような普通の紙製内袋と交換すれば、最低でも半世紀は問題なく使えます。しかし、レコードは世代を越えて受け継ぐべき文化遺産ですから、100年、200年先のことを考えると、やはり劣化の少ない内袋を選んでおきたいと考える人もおられるでしょう。

そういう志の高い人のために、「中性紙」で作られた内袋も探せば入手可能です。これなら陰イオンが含有されていませんから、紙が劣化する可能性は大幅に減少します。もっとも、日光の紫外線や湿気による菌の繁殖などによって、中性紙でも劣化することはありますが、それはまた直射日光や湿気を避けるなど、別の方法で予防しましょう。

3. レコードが生まれた当時のものと同じ素材の内袋と交換する

1950年代の米盤ジャズレコードには、半透明の紙製内袋が使われているものがあります。これは「グラシン紙」という材質で、現在も細々と作られていますが、ほとんど表舞台で見かけることはなくなっていました。そんなグラシン紙の製造元を突き止め、内袋を製作している業者も存在します。これも酸性紙ですから、70年も前のレコードでは劣化が進んでいる袋が多いことでしょう。同じ材質の内袋に交換できるなんて、素晴らしいことじゃないですか。

一般的な紙製の内袋に比べてグラシン紙は紙の繊維が剥がれにくく、レコード表面に付着することが少ないという利点があります。その利点と中性紙の耐久性を兼ね備えるべく、内側にグラシン紙、外側に中性紙の2枚重ねとなった、非常にプレミアムな内袋もあります。万が一にもレコードへ悪影響を与えることがないよう、張り合わせに使う接着剤まで吟味の尽くされた、最高品質の内袋です。

往年の紙製内袋には、表面にアーティストのイラストやら、当時のヒットアルバムのカタログやら、いろいろと印刷されているものがあります。その情報も貴重な文化遺産というべきものですから、もし可能なら劣化してしまった古い内袋も保存しておいた方がいいでしょうね。

内袋を交換するタイミングと日常の工夫

ところで皆さんは、レコード内袋を交換されていますか?交換されているなら、どんなタイミングでなさることが多いですか?私の場合、中古で買ってきたレコードにカビが生えていたら、徹底クリーニングを行った後で無条件に交換します。汚れや埃が多かった時も、特にビニール製の内袋はそうですね。一度しっかりクリーニングしたレコードは、よほど管理が杜撰(ずさん)でない限り、再びカビが生えたり埃が積もったりすることはそうそうありません。そうなったら、内袋を交換する必要は劇的に少なくなりますよ。

そして、大切なレコードであるほど、交換時には紙製の内袋を使う確率が多くなっていくような気がしています。ぎゅうぎゅうにラックへ押し込んだり何十枚も横に積み重ねたり、そんな手荒な扱いはしていないと自認していますが、それでも紙製の内袋へ入れておけば張り付く心配はないし、湿気を溜め込まないからカビの生える確率も大幅に減らすことができます。

でも、さすがに例のグラシン紙+中性紙のようなプレミアムな内袋は使い切れず、愛用しているのはごく一般的な酸性紙と思われる紙製内袋です。ビニール製の内袋と併せて、残りが少なくなったら必ず追加で購入し、在庫を切らさないように努めています。

普段何の気なしにレコードを仕舞っている内袋ですが、意外と奥の深いものだとお分かりいただけたでしょうか。レコードの世界は、本当にいろいろな側面からマニアックに愛でることができるものですね。

関連記事:

Words:Akira Sumiyama