日本の伝統音楽はとっつきにくい──。そんなイメージを、テクノロジーを用いて変容させるアーティストがいる。

kengoshimiz は、楽器や技術の継承が難しい日本の伝統音楽にデジタル技術を結びつけ、独自のアプローチでその伝統を次世代に継承する方法を探っている。幼い頃から手を動かしてきた経験や、服飾のものづくりを背景に、新しい挑戦を試みる彼に話を聞いた。

“新しいもの”を作るために、既存の構造から再考する

まず、現在のものづくりに至るまでのバックグラウンドについて教えてください。小さい頃から自作でいろいろなものを作ってきたとか。

生まれて初めてものを作ったのは、3歳のとき。自転車のスピードメーターを段ボールでつくって取り付けた思い出があります。13歳くらいの頃には、祖母からもらった厚さ5cmほどのまな板をハンドドリルとのみで削って、マンドギターを作りました。ずっと手を動かしていた記憶しかないですね。

音楽に触れたのはいつからですか。

4歳くらいの頃に習い事としてピアノを始めたのが最初です。小学校4年生でトランペットを始め、中学、高校では吹奏楽部でファゴット、学生指揮者……といろいろ経験しました。その頃には、先生にスコアを渡されて和音解析のようなことを始めていましたね。

高校、大学と服づくりにも力を入れていましたよね。

実は元々服に興味があったわけではないんです。中学生の頃、初恋の女の子に振られて、その子が服飾を目指していたので、もう一度振り向かせたいと思って始めたんです(笑)。

大学生の頃には、パーツを組み合わせて洋服を作る「+-×÷」という作品を展開していました。服がそもそも構造から違うものだったら、服の作り方のシステムが違ったら、ということを考えて作ったものでした。

服を作りたかったというよりは、着られる構造を作りたかった、という感覚に近そうです。

その通りだと思います。僕にとって「構造」は大事なキーワード。僕の原動力は、「マジで新しいものを作りたい」という欲求です。新しいものでないと、自分自身が楽しめないから。

では「新しいもの」はどうやって生み出せるのかと考えていたときに出会ったのが、村上隆さんの『芸術起業論』でした。彼は「新しいもの」をゼロから生み出すことはできず、既存の文脈や歴史的背景に対して自分の視点やアイロニーを重ねて再構築することが “創造” であるという立場です。もともと僕自身、「構造から考え直す」ことに強い関心があり、服づくりの中でもそうしたアプローチを試みていましたが、この本を読むことでさらに自分の思考とリンクする多くのヒントを得ることができたんです。そして、日本の伝統音楽をテーマにしたプロジェクトを始めることを決意しました。

日本の伝統音楽の構造をオープンソースに

現在進行中の、日本の伝統音楽に関する研究について教えてください。

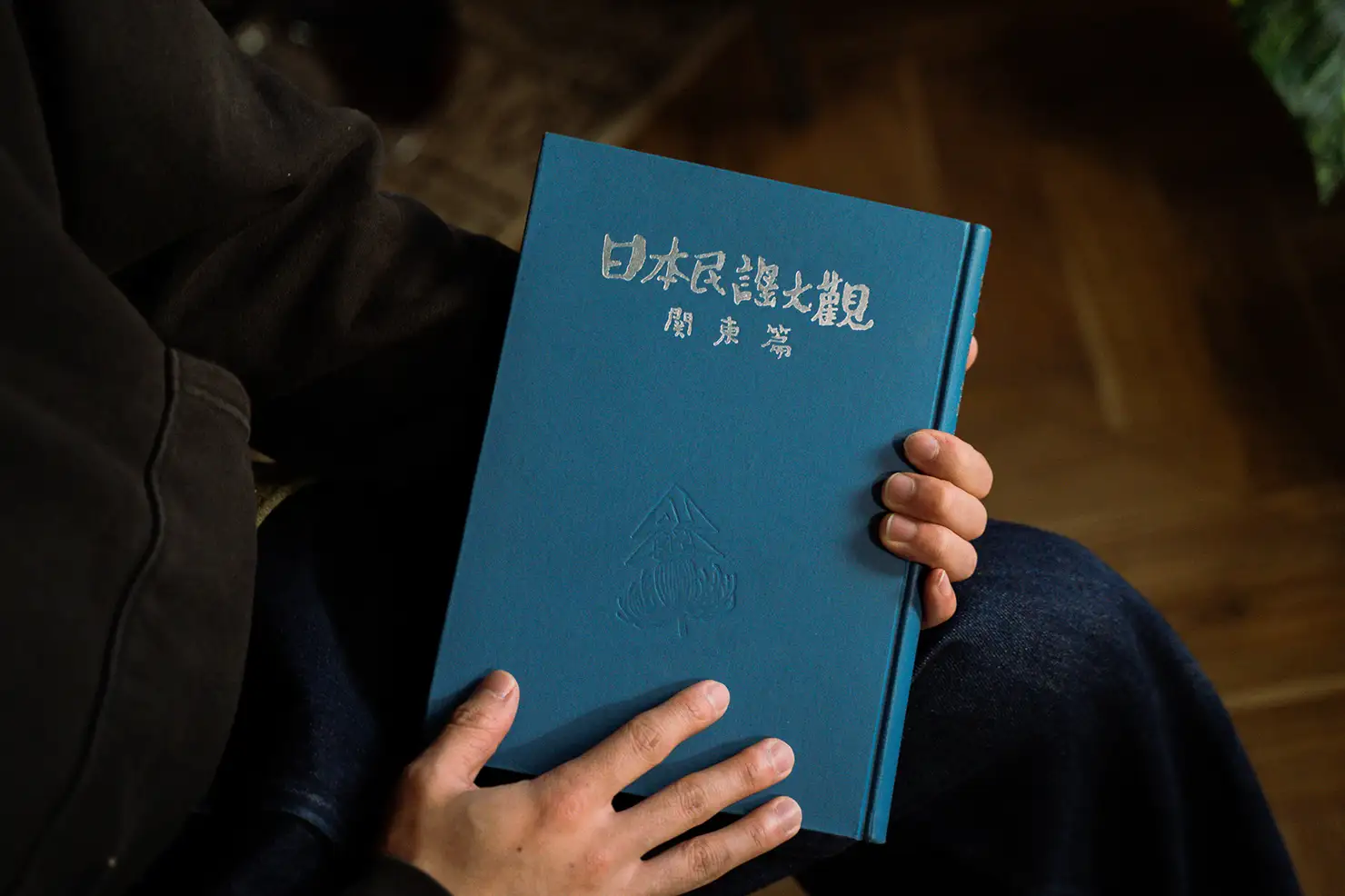

NHKが戦前から半世紀もの年月をかけて制作、出版した『日本民謡大観』という資料があります。これは6,000曲以上もの日本各地の民謡を収集した楽譜かつ音源集なんですが、これを読み込み、ほぼ全曲をデータ化することから始めていて。詳細は話せないのですが、それらを解析プログラムに通し、ある研究を行っています。また、これらの民謡を元にして、“架空の民謡” と題して毎日小さな習作を作っている段階ですね。

その研究は、先ほどお話いただいた「構造から考え直す」制作スタンスとはどう関係があるのでしょうか。

日本の伝統音楽も、既存の構造として存在するけれども、まだ明文化されていないものだと思うんです。その構造を明らかにし、誰でも作曲ができる状態にするのが僕の目指しているところです。

つまり、日本の伝統音楽の理論をまとめた先に、オープンソースを作りたいんです。日本の伝統音楽業界は今、閉じた状態だと思っています。習おうとしてもそう簡単に教えてもらえないし、高齢化によって楽器を作れる人も売る人も減っている。もちろん、ある種エクスクルーシブなやり方をしてきたから守られてきた伝統もあると思っているんですが、革新をしないと守れないものも存在します。誰も続けようと思えなくなってしまったら元も子もないですよね。現代に生きる自分ができることとして、新しい視点や技術によって伝統ある「構造」を守ることができる環境づくりをしていきたいんです。

研究を進める中で、日本の伝統音楽と西洋の音楽の違いについて発見はありましたか。

「西洋の音楽」というよりも「ヨーロッパ近代を中心に標準化された機能和声の音楽」という表現が正しいかもしれませんが、僕の視点では違いは主に3つあります。

1つ目、圧倒的な違いは、「和声の不在」。日本の伝統音楽には、和音はあるけれど、和音の連結の方法がないとされているんです。

2つ目は、「直感的な時間管理」。これはつまり「間」と呼ばれるもので、テンポがはっきりとしている列強の音楽に対して、舞や演劇の動きに合わせて瞬発的に時間を管理するという感覚がベースにあると考えています。

3つ目は、「奏法の徹底的な管理」。例えば三味線では、上と下どちらからバチを流して弦を鳴らすのか、指で弦を引くのか押すのかスライドさせるのか……など、楽譜上に事細かに記してあるんです。これはおそらく、教会音楽から始まる、和声やダイナミクスのある西洋の音楽に対して、日本では外で演奏することも多く、詳細な一音一音が全て守られることで初めて届けたい情報量になったからだと推測しています。

和楽器でなくても、日本の伝統音楽を作曲できる未来

この研究でのプラクティスが一番現れている楽曲はどの作品でしょうか。

2024年4月に行われたイベント「近江ARS TOKYO『別日本があったって、いい。──仏はどこに、おわします?』」のオープニングムービーで楽曲を提供したんですが、その過程で制作したボツ曲ですね。

「森山未來さんが琵琶湖でまれびとになる」という映像のコンセプトに合わせて、主催である松岡正剛さんに意見をいただきながら修正を重ね、楽曲を制作しました。最終バージョンにももちろん研究のプラクティスは反映されているんですが、ボツ曲にはより現れています。

既存の民謡を現代の人が聴きやすくするにはどうしたらいいかを考えて作った作品です。例えば、鼓の音をトラップの音で表現したり、平行和音の技法を使ったり。「口三味線」と呼ばれる、三味線の弾き方を覚えるときに使われる話し方があるんですが、それを実際の歌詞として使用し、初音ミクに歌わせたり。さまざまな技法や楽器を使って構成されています。僕はポップなものを作りたくて。多くの人がいいなと思える、気になって聴いてしまうようなものにしていきたいんです。

楽曲の中で、実際の和楽器は使用していませんよね。

はい。例えば、最初に尺八のような音がするんですが、それは実はフルートの特殊奏法のライブラリーからとってきたものです。

日本の伝統的な楽器の音を使わないのには大きな理由があります。将来的に、僕が発表したいと考えている日本伝統音楽の音楽理論を、世界中のさまざまな人たちに使ってもらいたい。そして作曲をしてほしいんです。でも、日本の音楽だからといって必ずしも日本の楽器を使わなくていいということを伝えたくて。「構造」があるから、パソコンの中に存在している音を使ってもいい、自由に制作していい、という未来を目指しています。

最後に、表現をする上で大切にしている姿勢について聞かせてください。

アーティストは新しいものを作る仕事だと思っていて。そのためには、“わからないもの” を作り続けることが大事だと思っています。

ある時点では “わかる” ものを作る必要性ももちろんあります。でも今の時点でわかるものを作っていたら先がない気がするんです。最終的に、自分すらも “わからない” 領域に行けたら最高ですね。

kengoshimiz

1996年埼玉県生まれ。2019年武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科ファッションコース卒業。高校時代から独学で服作りと作曲を始め、大学時代にはプログラミングを利用した制作を展開。現在は日本伝統音楽の作曲理論の構築と新しい日本伝統音楽の創作を行っている。

HP Instagram XPhotos:Shoma Okada (RADIMO Inc.)

Words & Edit:Sara Hosokawa