「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。 今回ご紹介するのは、Shureのカートリッジ〈V15〉です。

スタートはラジオ、そしてマイクロホン事業だった

SHUREという社は、オーディオマニアにとって今は高音質イヤホンのトップメーカー、という印象が強いのではないでしょうか。 そんなSHUREは、1925年にアメリカはイリノイ州シカゴで創立されました。 当初は組み立て式のラジオ・キットのメーカーだったそうですが、折しも世界を襲った大恐慌の影響に加え、完成品ラジオが普及するに連れてキットの売れ行きが落ちていきます。 それで、新規開拓した事業がマイクロホンでした。

まずはマイクの販売事業を始めたSHUREですが、すぐ自社開発・生産の体制を整えます。 当初は高出力が得られるものの、再生周波数帯域の狭いカーボンマイクが主流でしたが、数年を経ずにコンデンサー型、ダイナミック型、リボン型といった、現代の主流として採用されている方式を次々と開発していきます。

そんな中で1939年、SHUREの名声を決定づけるマイクが誕生します。 大ぶりで丸っこく粗めの格子が入った、ボーカルマイクです。 55Unidyneと名付けられた、このダイナミック型マイクロホンは、特にポップ系のボーカリストへ熱狂的に愛され、世代を継いで何と現在も一線で活躍しています。

マイクロホンやスピーカーなどは、物理的な振動を音楽信号へ、あるいは音楽信号を物理的な振動へ変換する役割を持ちます。 これらのことを「トランスデューサー」と総称します。 トランスデューサーの技術的な蓄積は、入り口側にも出口側にも応用できるものですから、それでSHUREは後世、イヤホンでも一家を成すことに成功するのですね。

マイクロホンとレコードのピックアップ、今でいうカートリッジは、どちらも入り口側のトランスデューサーですから、技術的にとても近いところにあります。 特に、後述するMM型の発電回路は、いわゆるダイナミック型(動電型)に属するものですから、例の55ダイナミック・マイクとも近い方式です。 SHUREがカートリッジの一大メーカーになったのも、当然というべきなのでしょうね。

創業から8年後にカートリッジの制作が始まる

そんなSHUREが初めてピックアップを作ったのは1933年といいますから、SPレコードの電気吹き込みが始まって8年ほど経過した頃ですね。 当初は有名家電メーカーの電気蓄音機へ、OEM供給されていたそうです。

当時のSHURE製カートリッジは、クリスタル、あるいはセラミックと呼ばれる圧電素子を発電回路へ用いたものでした。 圧電素子とは、針先の振動を受けて非常に効率良く音楽信号を発電する素子で、いわゆるフォノイコライザーが不要になることから、小型で廉価なポータブル・プレーヤーやモジュラー・ステレオなどを中心に、LP時代になっても結構広く使われた方式です。

しかし、圧電型の発電回路は効率の良さと引き換えに、周波数特性の狭さと不自然さ、とりわけ中高域にどことなく張ったような音のクセが拭えないものが多かったように記憶しています。

SHUREでも、ステレオ時代を間近に控えた1957年に、いわゆるMM型のカートリッジを発売します。 MM型というのは、針先につながるカンチレバーの根元へ磁石を収め、固定された磁気回路の中で動くことにより、発電するというタイプの回路で、これはアメリカではSHURE、欧州ではドイツ(当時は西ドイツ)のELACが発明し、特許を取っています。

そして1958年、世界初のMM型ステレオカートリッジM3Dが発売されます。 残念ながら、私はこのカートリッジを聴いたことがありませんが、パワフルでガッツにあふれた、これぞアメリカンサウンドという傾向だったようですね。 その音質が好感され、M3Dは1970年代に入る頃まで、継続生産されていたそうです。

こちらの音質傾向は、若干の現代化が加えられながらも名器M44G、あるいはM44-7へ受け継がれていったのではないか、と私は推測しています。 M44シリーズは、昭和後期の日本でも中高生のお小遣いで買える価格帯ながら、明るく肉太で音飛びの良い、非常に好ましいキャラクターを有していました。

M44Gは本国で、放送局のいわゆるディスクジョッキー(DJ)用にも広く用いられました。 さらに、1970年代に勃興したヒップホップ音楽で用いられるDJ、またクラブなどでエンドレスにダンス・トラックをかけ続けるクラブDJに、厚く信頼されたカートリッジでもあります。

V15シリーズの登場

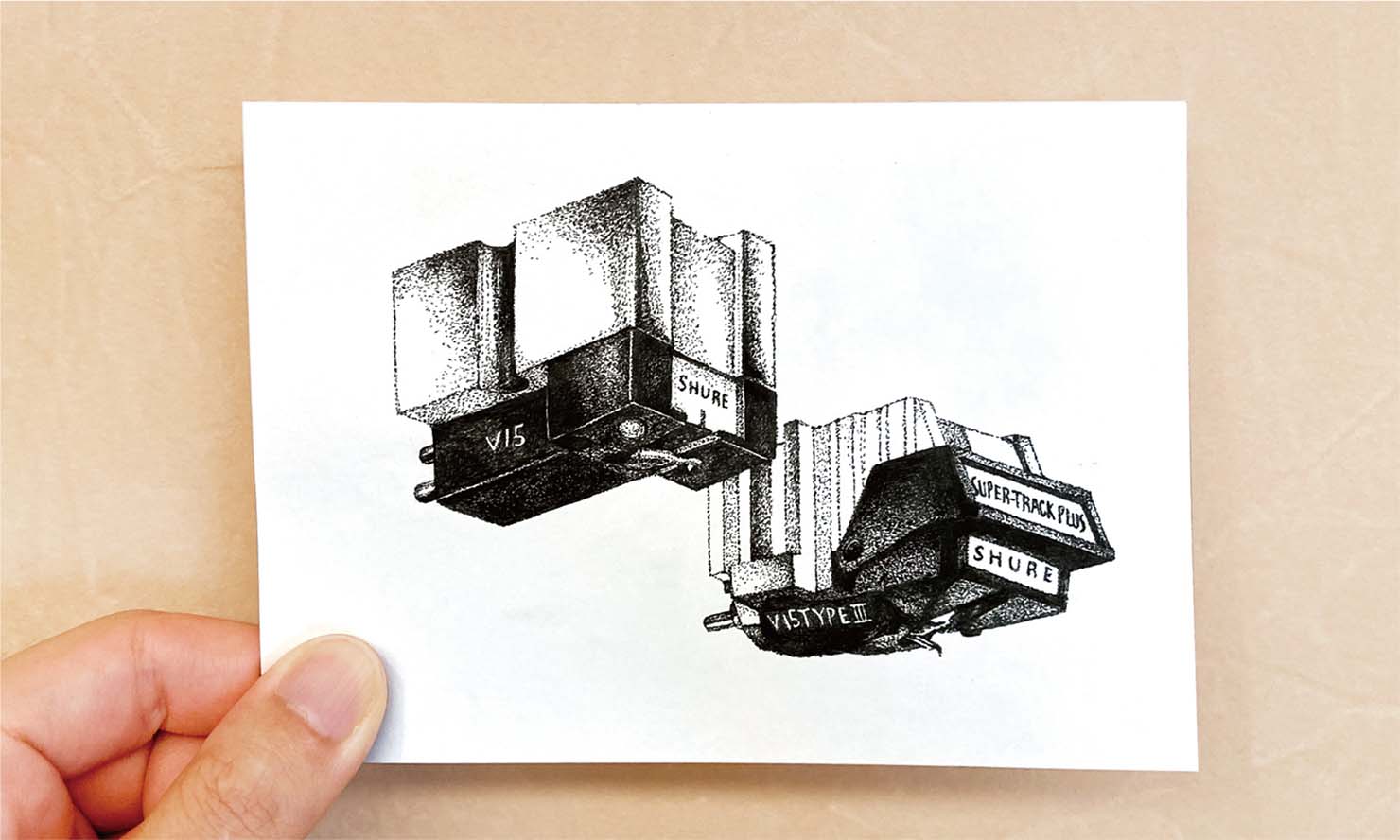

一方、ステレオ時代の到来で高まる高音質再生への渇望に、SHUREの回答として登場したのがV15シリーズでした。 初代モデルが登場したのは1964年のこと。 この時点で適正針圧0.75~1.5g、つまり1gでかけられるカートリッジでした。

ステレオレコードが発売され、世界初のステレオカートリッジとして登場したオルトフォンのSPUは、適正針圧3~5gで当時としては画期的な軽針圧でした。 ところが、それから僅か数年で針圧1gの世界へ突入していますから、当時のローマス/ハイコンプライアンスへ向けた開発は、驚くべきスピードだったことが分かります。

もっとも、資料によってはSHURE初のモノラルMMカートリッジですら適正針圧1gとありますから、SHURE自身がゴムダンパーの材質を含め、軽針圧へ向けた技術開発が特に進んでいたのかもしれません。 何といっても1950年代のアメリカは、飛び抜けた先進技術国家でしたしね。

なぜ“V15”なのか?

レコードの音溝を刻むカッティングマシンの針先、カッティングヘッドはまっすぐ立っているわけではなく、幾らか前方向に傾いています。 その角度(垂直トラッキングアングル)は15度だとSHUREは考え、適正針圧をかけて盤面に落とした際の針先を、前方へ15度傾けました。 型番のV15というのは「Vertical Tracking Angle 15degrees」、つまり「垂直トラッキングアングル15度」の略です。

持ち前のMM発電回路技術に加え、高度な設計・製造技術と、装着された精密加工の楕円針もあって、V15は瞬く間に世界のオーディオ愛好家へ受け入れられました。 ご存じの通り、MM型はMC型と違い昇圧トランスやヘッドアンプといった手段を必要としません。 つまり、相対的にコストのかからない、レコード再生システムになるということですね。 その状態からワイドレンジで高解像度、情報量が多く活気のある音が出るのであれば、カートリッジの価格が少しくらい高くても、むしろコストパフォーマンスは良いとすらいえるでしょう。

TypeII、TypeIIIへと進化を続ける

MM型の金字塔を打ち立てたV15は、2年後の1966年に早くもTypeIIへ進化を遂げます。 何とこの時代にコンピューターを用いて設計され、同じ0.75~1.5gの針圧から、より幅広く均等な針先と音溝との接触を果たした製品です。

今はもうほとんど使われることはなくなりましたが、アナログ全盛期には音溝をいかに針先が忠実に追従するかを、「トラッカビリティ」という言葉で表現していました。 これはSHUREによる造語で、V15の高性能を表す際に用いられたのが最初です。 この言葉が初めて使われたのは、TypeIIの頃でした。

そんなV15TypeIIは、前作よりさらに支持を広げ、大変よく売れたと聞きます。 おかげでモデルライフも長く、1973年まで売り続けられましたが、実はその間にマイナーチェンジを挟んでいます。 1970年代へ差しかかる頃の話です。 発電回路に工夫を加えて周波数特性の凹凸が少なくなったこと、スタイラスの精度がさらに上がったことが主な変更点です。

1973年に登場したV15TypeIIIは、発電回路を一段と効率化し、スタイラスを軽量化するなどの対策が功を奏し、さらに音溝の信号に忠実な再生を可能にしています。 またこのTypeIIIには、画期的なフィーチャーが加わったバージョンが登場します。 超楕円針(Hyper Elliptical Stylus)を採用した、V15TypeIII HEです。 一般の楕円針よりもさらに曲率を高め、音溝への追従性を向上させた針先です。

V15TypeIIIは、現在に至るまでユーザーが多いことでも知られます。 とりわけ日本では、全国的に有名な岩手県のジャズ喫茶「ベイシー」の菅原正二さんが愛用されていることで、また声価を高めた感があります。 おかげで、既にメーカー純正の交換針は入手困難ですが、交換針メーカーの互換品が数多く存在し、それがまたオーディオマニアを惹きつける、という好循環ともなっているようですね。

ダイナミック・スタビライザーの搭載

5年間のモデルライフを全うしたTypeIIIから、1978年にTypeIVへ進化した際、V15はまた大きな装備を獲得します。 ダイナミック・スタビライザーです。 針先をガードするスタイラス・カバーの先端へ非常に小さなブラシを装着し、盤面へ接触させて針圧を0.5g余計にかけることにより、レコードの反りにカンチレバーがフラつくことがなく、しかも微細な埃を掃除し、さらに静電気も低減するという、画期的な機構です。 また、TypeIVから超楕円針が標準装備になりました。

TypeIVがTypeVに引き継がれたのは1982年、CDが登場した年となります。 さらに研磨精度が高められた超楕円針とともに、TypeVにはカッティングヘッドの先端と非常に似通った形状を持つラインコンタクト・タイプのマイクロリッジ針を採用したバージョンが登場します。 以降、マイクロリッジ針はSHURE高級カートリッジの象徴として、V15の旧作用交換針としても販売され、長く用いられていきます。

TypeVが登場してそう何年もたたず、SHUREはV15よりも上級グレードの製品展開を始めます。 ULTRAシリーズです。 中でもULTRA500はMMの、というよりレコード再生の金字塔を目指した大変な意欲作で、普通の製品なら工数がかかりすぎるからまず採用されないようなものも含めて、SHUREの有する新旧技術の粋をすべて盛り込んで作り上げられた、一世の傑作という趣の商品でした。

CDの隆盛によって…

ところが、折悪しくもULTRAシリーズが登場して間もなくCDが大ブレイクを遂げ、レコード再生の世界は急速に先細りとなっていきます。 そんな時代の流れに抗し切れず、ULTRAシリーズは後継モデルの誕生を見ないまま、1990年代の半ば頃にひっそりと生産を終了します。

CDがわが世の春を謳歌する90年代に、アナログが一矢を報いたのはやはりV15でした。 1997年に登場したV15VxMRはTypeVをベースとして、さらに世代が新しくなったマイクロリッジ針を採用、発電回路も磁気をコイルへ供給するポールピースの形状が改善され、端正で高解像度な中にどこか温かみの通う音となっていたものです。

V15VxMRも2005年に生産を完了し、後継モデルは遂に登場しませんでした。 大きな大きな一時代を画したV15は、41年の歴史に幕を下ろしたのです。

それからのSHUREカートリッジは、年を追うに連れてポツリ、またポツリと製品が減っていき、最後まで残ったM44シリーズを含む数種類のカートリッジも、2018年にすべて生産を終えます。 私も櫛の歯が抜けていくような寂しい状況を、リアルタイムで見つめていたものですから、覚悟はしていましたが、実際にSHUREカートリッジが入手できなくなった時には、寂寥の感を禁じ得ませんでしたね。

互換針という選択肢

個人的にV15は、20世紀の終わり頃からVxMRを軽針圧カートリッジのリファレンスとして愛用していました。 ところが、2007年頃だったかに片chが断線して音が出なくなり、もう再入手もかなわないものですから、急遽オーディオテクニカAT150MLXを起用し、こちらも軽針圧のリファレンスとして、また常用カートリッジとして愛用したものです。

1997年の発売から2015年までの、超ロングセラーだった。 私も長く使ったが、細かな情報をよく再生する繊細な持ち味の中に、調整次第で結構なパワフルさも引き出せたものである(炭山)

ところが、そのAT150MLXも2015年に生産完了となりました。 MLXの0.75~1.75gという適正針圧に対し、後継のAT150Saは1.0~1.8gとなり、軽針圧というよりは中針圧という趣です。 いろいろ探したのですが、AT150MLXの生産完了をもって、1970年代から熾烈な開発競争が続いたローマス/ハイコンプライアンスのカートリッジ、具体的には針圧1g未満でもかけられる現行製品は、世界から消滅したようです。

それでも、仕事柄トーンアームの試聴などに、軽針圧のカートリッジは持っておかなければなりません。 そこで、慌ててネットで中古の軽針圧カートリッジを探した結果、程度の良いV15TypeIIIと巡り合い、今もわがリファレンスの一角を務めてもらっています。

愛用するV15TypeIIIの交換針は、日本の交換針メーカーJICOの楕円針を使っています。 オリジナルの方が音が良いという意見があることも重々承知していますが、最後のVxMRが生産完了してからもうすぐ20年です。 純正の交換針はもうしばらく継続生産されたといえ、特にダンパーのゴムは経年変化が大きいものですから、程度の良い純正交換針はどんどん数を減らしていると考えざるを得ません。 そういう意味では、作りたての新品が購入できる互換針も、決して悪くない選択だと思うのです。

Photo courtesy of Hard Off Audio Salon Kichijoji

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch:長谷川雅也