「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。 今回ご紹介するのは、SMEのトーンアーム〈3012〉です。

1946年から続くイギリスのメーカー

SMEというメーカーは、現在では高級レコードプレーヤーを得意とする社という印象ですが、つい数年前まではトーンアームを何より得意とするメーカーでした。 いや、そのこと自体は何も変わっていないのですが、日本国内では後述するM2シリーズを除いてトーンアーム単体の販売を休止してしまい、専ら完成品プレーヤー・メーカーという趣になってしまったのですね。

そんなSMEは、1946年に精密模型のメーカーとして、英国で創立されました。 元の社名はThe Scale Model Equipmentで、その頭文字を取ったのが今の社名です。

当初は自分のために作っていた

同社の創立者にしてスケールモデルエンジニアのアラステア・ロバートソン・エイクマン(Alastair Robertson-Aikman)氏が、自分用のトーンアームが欲しくなり、持ち前の精密加工技術で作り上げました。 それが実に素晴らしい音を奏で、遊びにきた友人のオーディオマニアから続々と注文が舞い込んだ結果、自社から販売を始めたら結果的にオーディオが本業となったそうです。

何だかMarantzを創業したソール・マランツ氏とよく似た逸話ですが、オーディオ業界でこういう話は枚挙に暇がありません。 実はオーディオテクニカだって、松下秀雄さんがどうしても思った音を再生するカートリッジと巡り合うことができず、仕方なしにご自分で作ったカートリッジで創業されたのですからね。

1950年代の名機

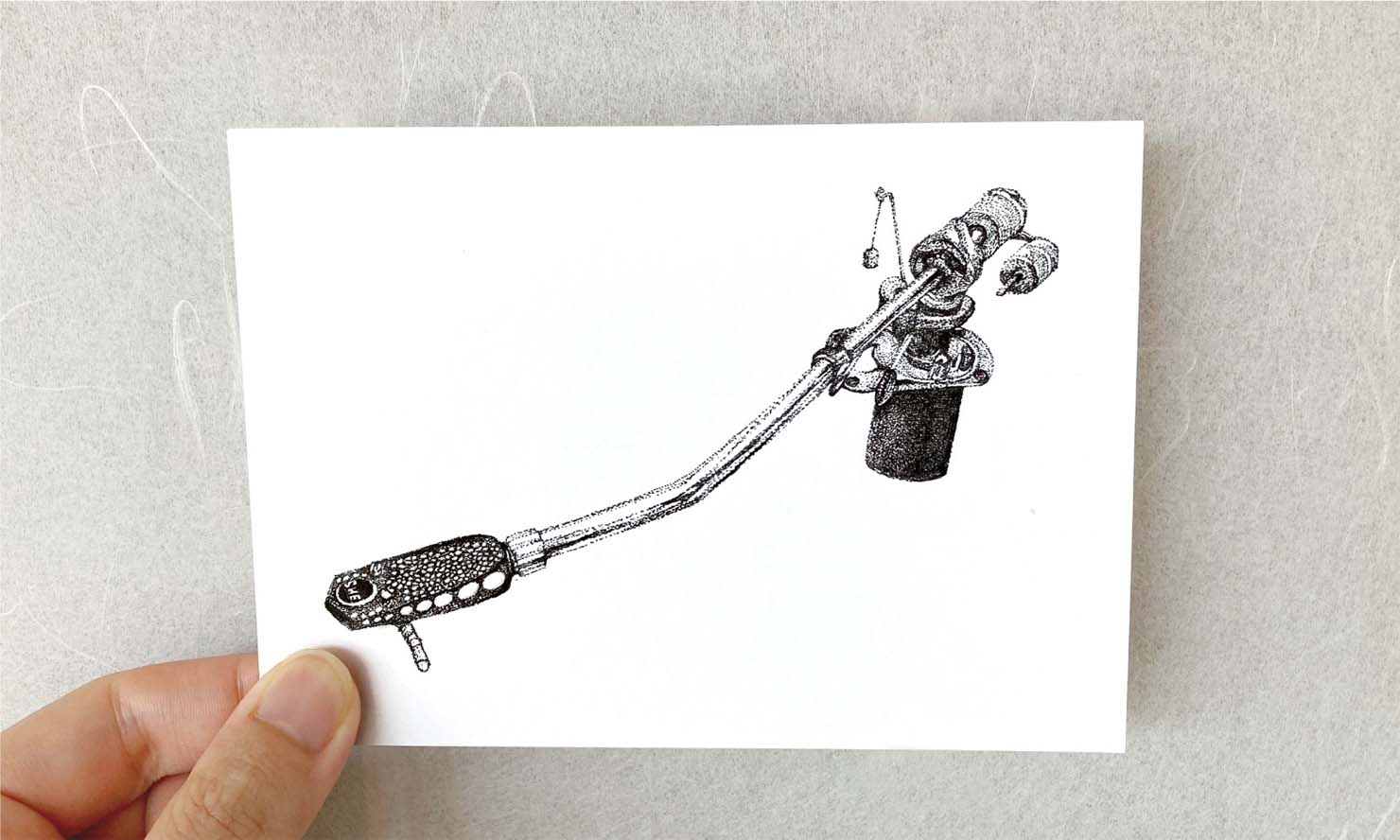

エイクマン氏が初めて製作し、SMEから商品化されたトーンアーム3012は、アームパイプがなだらかに1回曲げられたいわゆるJ字型で、先端のヘッドシェルが取り外し可能になっていました。 そのコネクター形状は、SMEが圧倒的な人気を博した結果、他社も続々と追随し、現在へ至るまでのデファクトスタンダード*となっています。

*デファクト・スタンダード:公式の規格や国際標準とは異なり、市場競争によって実質的な標準として認識された製品や規格のこと。

3012を特徴づけたのはもう1点、上下方向のサポート形式にあります。 鋭い山型と谷型のパーツを上下に合わせることで、線接触でがっちりとアームの前後方向を支えながら、上下方向にはほぼ無抵抗で動くことができる、ナイフエッジ式というサポートを採用しています。 この方式は、ボール・ベアリングなどを使うよりもシンプルで、長期間使っても劣化の少ない方式です。

もっとも、1950~60年代前半の初期3012は、さすがに60年以上が経過していますから、もし程度の良さそうな個体が見つかっても、しっかりオーバーホール(分解点検)する必要はあると思います。

独自のオーバーハング調整方法

J字型のアームは、左右方向の重量バランス(ラテラルバランスという)が均等でなく、それでアームの向かって右側に補助バランスウエイトを配置せねばなりません。 3012は、そのラテラルバランサー・ウエイトを前後させることにより、カートリッジの針圧を調整できるところがまた独自でした。

一般にカートリッジのヘッドシェルは、前後方向にカートリッジを移動させることができるようになっていて、それでオーバーハング値を微調整するものです。 ところが、SMEの純正ヘッドシェルはカートリッジを前後させられません。

ならばどうするのかというと、アームのベース部分がレーストラック状の長円形になっていて、そこでアーム全体を動かしてオーバーハングを調整する、という方式です。

少なくとも3012とその派生モデルに関しては、ユニバーサル・タイプのヘッドシェルが使えるのですから、長円形の穴を持つベースはある意味で盲腸のようなものとなってしまっています。 しかし、専用シェル(これもカートリッジが前後できない)を使う300シリーズや、シェルの取り外しができないSeries IV / Vなどの現代製品は、ベースをスライドさせることでしかオーバーハング調整ができませんから、やはりこのSME式長円形ベースは、これからも生き続けるのでしょう。

調整で可能性が広がる3012

他にも3012は、おもりを糸で吊るタイプのインサイドフォース・キャンセラーも装備しているし、またサポート部分を粘度の高いオイルでダンプすることも可能になっています。 現代トーンアームの始祖といっても過言ではない3012ですが、それがここまで多機能というか、調節せねばならない部分が多い製品だったというのは、注目に値します。

3012は当時としては類稀な精度と感度を誇り、きちんと調整を決めることができれば、カートリッジの性能を高度に引き出すことができました。 しかし、完璧を目指して調整機構を増した結果、それを上手く使いこなすことができなかった人たちを中心に、「このアームはおかしな音がする」と、あらぬ噂を立てられたこともあったと聞きます。

後続メーカーはより使いやすくするために…

ギリギリまで調整を追い込むことが可能な3012は、オーディオの上級者へ向けての到達点を示すことができました。 しかし、オーディオマニアの皆が皆、そういう調整ができるものではありません。 そこで、SMEを手本とした後続のアームメーカーは、あるいは調整をシンプルにし、あるいは複雑な調整を比較的簡単にこなせるよう、工夫を凝らすこととなります。

一例を挙げるなら、前者はS字アームの採用が挙げられます。 アームを1回しか曲げないJ字に比べ、S字は左右に2回アームを曲げますから、製作の難易度は増しますが、左右均等に重量を配分させられることから、ラテラルバランスの調整を省くことができます。

後者はそうですね、今のトーンアームではごく一般的になった、ダイヤル式のインサイドフォース・キャンセラーが、その一例といってよいでしょう。 細いテグスでおもりを所定の位置に吊る、SME式のインサイドフォース・キャンセラーは、確実で安定した動作が見込める一方、調整がとても難しいものでした。 それがツマミを回すだけで行えるのですから、いい世の中になったものだと思います。

レコードの歴史とトーンアームの長さ

3012には、兄弟というべき製品があります。 3009です。 型番の末尾2ケタは、アームの長さを表しています。 3012は12インチ、3009は9インチということですが、3012の実効長(サポートの中心部から針先までの長さ)は305mm、3009は229mmですから、ほぼ完全に一致しています。

なぜ兄弟モデルが必要だったのか。 それは、3012の12インチという長さに原因があります。 この長さは、実用的にいうとLP初期にあった40cm盤を再生するためのものです。 ということはつまり、30cmの一般的なLPや17cmのシングル盤などをかけるためには、もっと短いアームで構わないということになります。

また、12インチのアームを取り付けようとすると、プレーヤーのキャビネットはどうしても大柄のものになってしまいます。 それで、小型プレーヤーにも取り付けられる、短いアームの需要があるのです。

時代の針圧に対応したSeries II

3012が登場した1950年代の終わり頃は、ステレオの幕開けを飾った時代で、カートリッジはまだ大きく重く、針圧も4〜7gといったものが珍しくありませんでした。 しかし、時代は急速に進み、シェル込み30gを超えていたカートリッジの自重は20g台前半〜10g台へ下がり、針圧も1〜2gといった製品が主流となっていきます。

そんな世の進展を見据え、SMEは自社のアームを「Series II」に進化させます。 1962年のことです。 それまで重量級・重針圧を得意としていた3012と3009を、一気に軽量軽針圧対応へ路線転換したのです。

歴史の流れを俯瞰してみると、その進化は必然的なものでした。 ステレオ初期のカートリッジ、例えば世界初のステレオカートリッジとして知られるデンマーク・OrtofonのSPUは適正針圧4gですが、これは当時としては画期的に軽針圧のカートリッジだったのです。 それが、1964年に登場した米SHUREのV15は既に0.75~1.5g、つまり1gでトレース可能となるまでに軽針圧化が進んでいますから、Series IIはその流れに沿った、というよりもむしろ、時代を先行した作りだったといえるでしょう。

3009は、Series IIからさらに軽針圧対応を進めた「Improved」モデルが派生します。 1972年のことです。 従来5gまでかけられた針圧が1.5gまでとなり、非常に軽快・俊敏な動きを持つアームです。

ローマス/ハイコンプライアンス競争とは?

このように当時は針先の質量を軽くし、カンチレバーを動きやすくすることでより精密な音の再生を目指していたのです。 これが「ローマス/ハイコンプライアンス競争」を生み出しました。

マス(mass)とは英語で質量を表す言葉です。 そしてコンプライアンス(compliance)というのは、簡単にいうと可動部分の動きやすさを表す値のことで、カートリッジでは「cm/dyne」という単位を用いて表記されています。

1970年代後半から80年代初頭にかけて、この値の大きさ = 動きやすさ = コンプライアンスの高さが競われるようになったのです。 針先を動きやすくするには、必然的に質量(マス)を小さくする工夫が求められます。 それでローマス = 小質量とハイコンプライアンスが対となり、表記されるようになりました。

常にトレンドの波に乗る、SMEのトーンアーム

軽針圧カートリッジ、いわゆるローマス/ハイコンプライアンス競争は、1970年代に入ってもとどまるところを知らず、続いていきます。

そこでSMEが発表した究極の軽針圧用トーンアームが、3009 Series IIIです。 これは初代3012から続く特徴を大幅に変更し、極細のチタンパイプ製S字アームのヘッドシェル一体型、というかアームパイプ全体が取り外し可能な構成となっていました。 現代の目で見ても、非常に斬新な姿をまとったアームです。

一方、1970年代の後半になると、ローマス/ハイコンプライアンスに対する信仰めいた熱狂は、少し下火になってきます。 それまでは、針先の実効質量を軽くしてカンチレバーを動きやすくすれば、レコードの音溝へより精密に追従できると考えられていましたが、それが過ぎると音楽の力というか、魂のようなものが失われるという意見が出始めたのです。

その動きに、再びいち早く対応したのがSMEでした。 ローマス/ハイコンプライアンスに特化した感のあったSeries II、またそれをさらに尖らせたSeries IIIに対し、1980年に登場した3012-Rは、初代と同じく重量級/重針圧カートリッジにも対応を広げ、その一方でカウンターウエイトを2分割するなどして軽量/軽針圧にも対応するという、とても汎用性の高いトーンアームとなりました。

改良とともに生み出される新シリーズ

また、新しいRシリーズは兄弟が1モデル増えました。 3010-Rです。 どちらかというと3009は軽針圧、3012は重針圧のカートリッジに向くという物理的な特性を持つのですが、その両者を折衷し、より広範囲なカートリッジへの対応を目指した製品です。

Rシリーズになって、3009と3012はアームパイプの長さが変更されました。 実効長で比較すると、3009-Rが231.8㎜、3010-Rが237㎜、3012-Rが307.3mmとなります。 3009も3012も、少し延長されたことが分かります。

一部の構成部材が材質変更を受けていたりして、Rシリーズは「音が軽くなった」といわれることもあります。 しかし、私は実際にキャビネットへのインストールから3012-Rを扱ったことがありますが、例によって簡単ではない調整をしっかりと合わせ込めば、確かに軽快な音ではあるものの、カートリッジ1本ずつのキャラクターを巧みに表現しつつ、全体として軽々、楽々と音を出す感じに痺れたものです。

SMEはその後、マグネシウム製のテーパー・ストレート・パイプを持つSeries Vから、完全な新世代のアーム作りへ移行した感がありましたが、21世紀になって3000シリーズの面影を色濃く残した、M2シリーズを登場させます。 最初はストレート型のショートアームのみでしたが、J字型で9インチのM2-9Rと12インチの12Rもすぐに発売されました。

M2シリーズで驚くのは、SMEを象徴づける技術と思われていたナイフエッジ・サポートから、一般的なベアリングによる上下左右のサポートに変わったことです。 また、9インチは僅かに長く、12インチは短くなっていますから、3000-Rシリーズからリプレースする際には、注意が必要です。

もっとも、その差はミリ単位ですから、前後に1インチも移動させられるSMEのベースなら、問題なく吸収できるでしょうけれどね。

冒頭で記した通り、現在のSMEは、M2シリーズを除いて日本国内でアーム単体の発売を休止中です。 シリーズIV、Vやモデル309といった新世代の製品群も、ずいぶん長く単体で販売されてきましたから、中古の良品を探すのは決して難しくないでしょうけれど、新品としてより入手しやすくなるよう、願ってやみません。

Photo courtesy of Hard Off Audio Salon Kichijoji

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch: 長谷川雅也