「レコードは音質がいい」「レコードの音には温かみがある」とはよく耳にしますが、いまの令和の時代において発売されたレコード、その音質はいかに?ここではクラシックからジャズ、フュージョン、ロックやJ-POPなど、ジャンルや年代を超えて日々さまざまな音楽と向き合うオーディオ評論家の小原由夫さんに、最近<音がいいにもほどがある!>と感じた一枚をご紹介いただきます。

晴れやかで爽快な気分にさせるヴァイオリン協奏曲

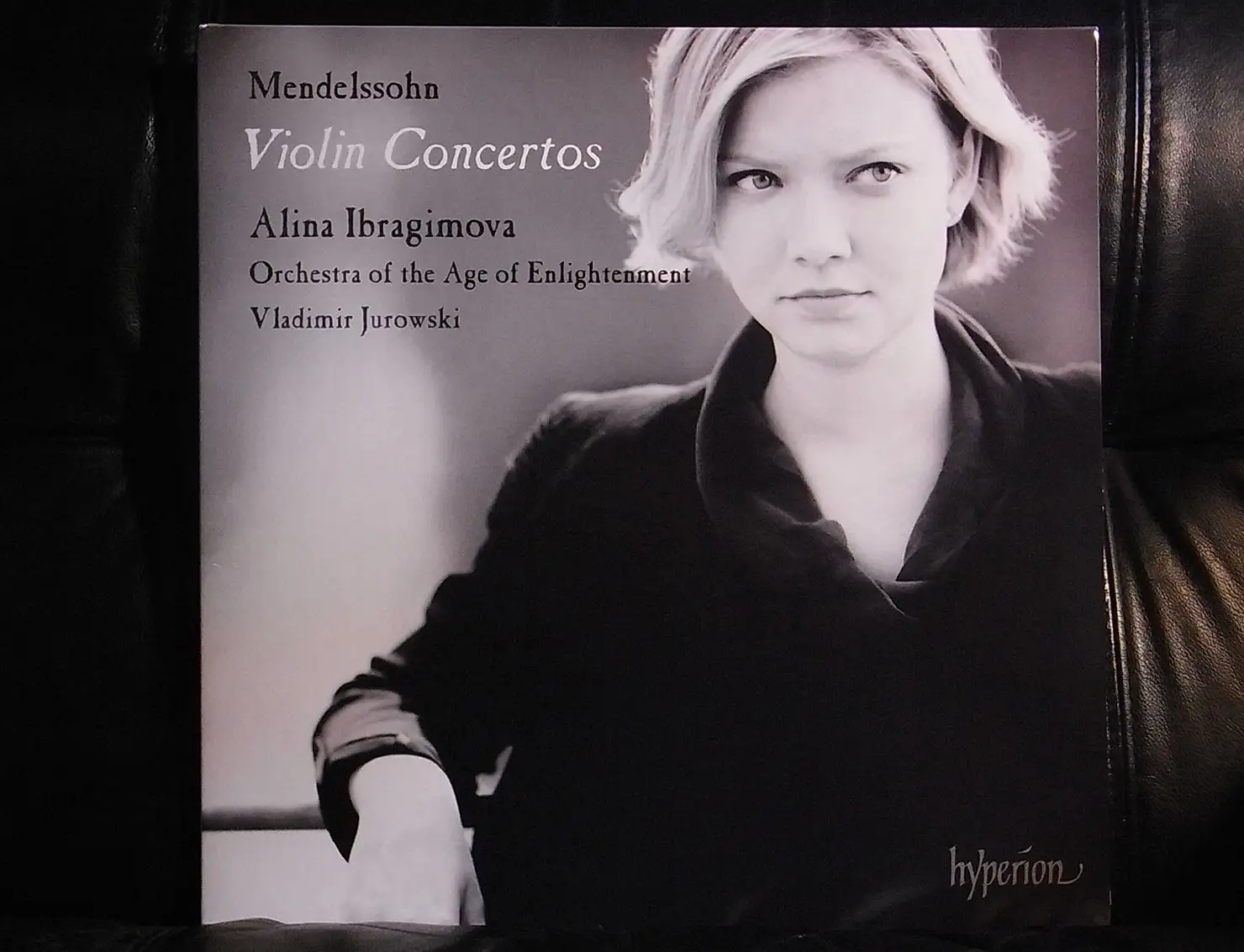

アリーナ・イブラギモヴァ(Alina Ibragimova)は、1985年ロシア生まれの女流ヴァイオリニスト。1995年の10歳の時に家族と共に英国に移住し、ユーディ・メニューイン音楽学校と王立音楽院で学んだ。使用楽器は、独自動車メーカー、オペルの創業家出身のゲオルク・フォン・オペル(Georg von Opel)から、演奏家支援活動の一環として貸与された、1775年製のアンセルモ・ベローシィオ*だ。

ヴァイオリン好きの私にとって、ヒラリー・ハーン(Hilary Hahn)やパトリシア・コパチンスカヤ(Patricia Kopatchinskaja)と共に、主流派ヴァイオリニストとして常日頃からチェックする一人なのだが、彼女が2011年にCDでリリースしていたメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、ホ短調Op.64とニ短調の2曲が、昨年9月に1000枚限定で英国のクラシック・レーベル Hyperion(ハイペリオン)からリリースされた。140g盤プレスは、フランスのMPOの工場。カッティングはアナログレコードの老舗マスタリングスタジオSchallplatten Schneid Technik Bruggemann Gmbh(SST)にて、エンジニアのダニエル・クリーガー(Daniel Krieger)が担当している。録音は英ロンドン、ヘンリー・ウッド・ホールにて、2011年9月2日から4日にかけての収録。本作はHyperionレーベルの「Vinyl Edition」のスタートを飾る1枚である。

*アンセルモ・ベローシィオ:18世紀イタリアの伝説的名工が手掛けたヴァイオリン

私がイブラギモヴァに注目したのは、大好きなドミートリー・ショスタコーヴィチ(Dmitri Shostakovich)のヴァイオリン協奏曲第1番(ウラディミール・ユロフスキ指揮、ロシア国立アカデミー交響楽団)の2020年のCDが素晴らしかったから。同作は英グラモフォン賞と仏ディアパゾン・ドール賞の獲得に加え、ザ・タイムズ誌のディスク・オブ・ザ・イヤー賞の1枚に選出されている。

そうしたモダン・アプローチの一方で、今回のメンデルスゾーンはピリオド・アプローチ、すなわち古楽器演奏で臨んでいることが注目されよう。ウラディミール・ユロフスキ指揮、エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団と共に、437Hzのピッチにてこの独ロマン派の名曲にトライしているわけだ。

レコードはA面、B面にそれぞれ各協奏曲がカッティングされており、音溝の幅にも余裕がある。ここではA面のホ短調Op.64の音質について触れよう。

3つの楽章は2つの移行部が切れ目なくつながっており、ひとつの壮大なコンチェルトの如し。とりわけ12分を超える第1楽章は、独奏ヴァイオリンによる情熱的な旋律と、オーケストラの雄大なスケール感の再現が素晴らしい。トレモロやヴィブラートの細やかな表情がリアルなディテイル描写によって描かれる。イブラギモヴァの音色はひじょうに艶やかで滑らか。その音像が左右のスピーカー間の中央に克明に定位する。それを背後から支えるように展開するオーケストラの立体的かつ重厚な響きも聴きもの。

試聴後にこんなに晴れやかで爽快な気分になったヴァイオリン協奏曲は久しぶりだ。

Words:Yoshio Obara