大阪・千日前の味園ユニバースビル(以下、味園ビル)が2025年7月5日に営業を完全に終了し、約70年の歴史に幕を閉じた。

建築物としての味園ビルには、その壁の剥がれや、打ち捨てられた看板にさえ、時代の痕跡が堆積している。華やかな光景も、空白の時間も、入れ替わり立ち替わる人々の営みも、すべては厚い層となって建物の内部に封じ込められてきた。そこには保存も修復もない。むしろ無秩序に積み上がったまま、強烈な気配だけを漂わせている。味園ビルを歩くことは、都市の記憶を無造作に掘り返す行為に近い。

今後、このような存在は2度と現れないであろう稀有な建築の足跡を、同ビルで長らく拠点を構えてきたCOSMIC LABのC.O.L.O(コロ)と高良和泉のガイドのもと、解体直前に撮影した味園ビルの内観を眺めながら辿ってみよう。

1.地層

「混沌とした風景も、地層を一枚ずつ剥がしていくとそれらが辿った時代ごとの状況が見えてくる」(C.O.L.O)

味園ビルに足を踏み入れた者が味わう、あの強烈なムード。それを醸し出す先を辿ると現れるのが、70年の歴史の中で様々なテナントの入れ替わりやスペースの再編成を繰り返してきたことで形成された、厚い地層だ。このビルに残された残骸、装飾の名残には「時代ごとの風景」が封じ込められている。

エントランス付近には「千日前2番街 東入口」の看板が残り、そこからは地下1階のバーフロアへとつながる階段が伸びていた。入口から見える「イギリス」の文字は、これが「五国の娘」というコンセプトの店舗群の一つだったことを表している。そこではグアム、タヒチ、ローマなど、外国の地名を冠した店舗が軒を連ねていた。

2階には、マニラというフィリピンパブが存在したが、マニラになる以前はコロラドという店名だったという。マニラの店内を見渡すと、コロラド時代のウッディな世界観が随所に残っていたらしい。

旧イギリス手前の緑色のドアの部屋は、味園ビルの電気部で働いていた従業員がサテライトオフィスとして使っていたスペース。キャバレーが営業している時は控室として使われ、当時シンガーとしてキャバレーに出演していた10代の和田アキ子が、辛いことがあるとこの部屋に逃げ込んでいたというのは語り草になっている。室内には和田アキ子と従業員がキャッチボールをする時に使っていたグローブが残されていたという。

2025年7月5日に味園ビル最後の宴として開催された、∈Y∋(アイ、BOREDOMS)・COSMIC LABを中心とする「FINALBY ( )」(ファイナルビーエンプティ)の特別公演。味園ビルの地下に広がるライブハウス「味園ユニバース」がその舞台となった。

この「ユニバース」の歴史は、1956年に「ダンスホールユニバース」から始まり、翌年には1階から5階までを吹き抜けにした巨大キャバレー「ユニバース」へと進化。数々の芸能人がこの常軌を逸した作りの舞台に立ち、千日前の華やかな夜を作り出した。

その後、ビル全体が再編と増築を行い、ユニバースは1979年に地下フロアを使った「STUDIO80」へと変わる。STUDIO80はその後、STUDIO82に改名し、1983年12月まではディスコ営業をしていた記録が残っているという。我々が知るライブハウス「味園ユニバース」のあの個性的な装飾は、STUDIO80時代由来のものが多いのだそう。

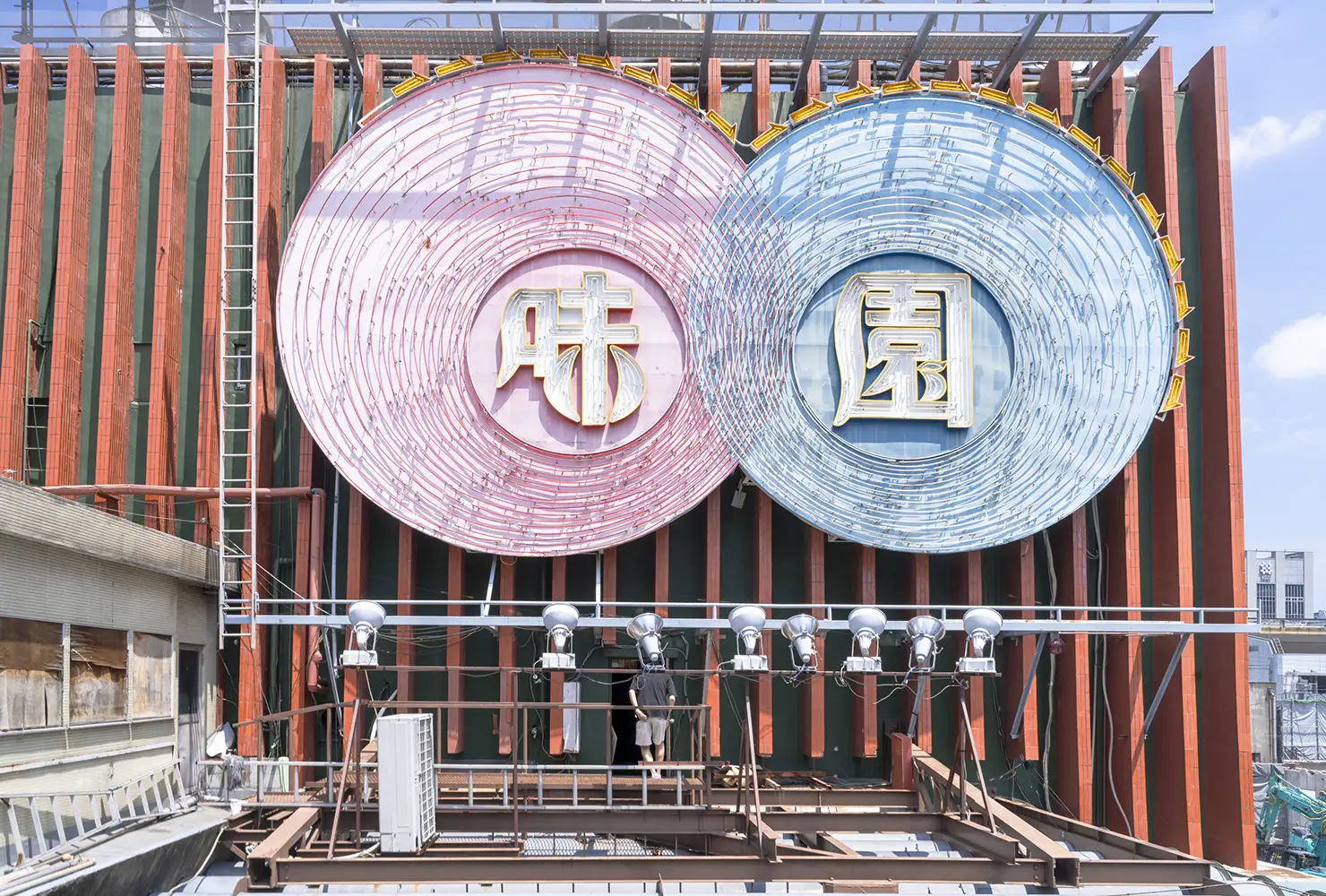

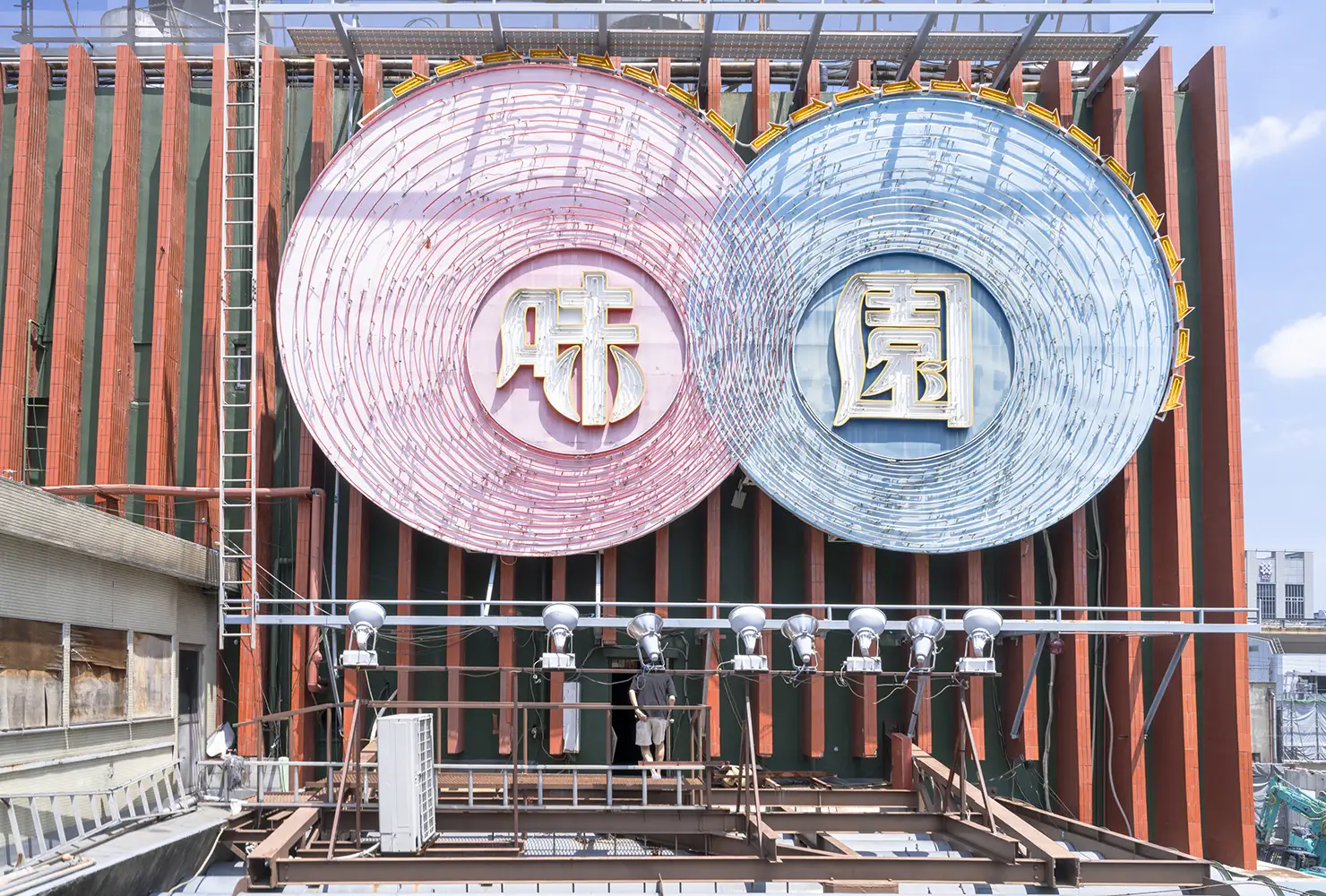

味園の各時代の名残りそのものと言える遺跡は、屋上にも存在する。まずは、屋上から突き出たこの禍々しい球体。

前衛的なオブジェのようでもあるが、元々は球体を核に触手状に多数のミラーボールが伸びた巨大照明だった。ある年の台風に際して取り外されたそうだが、稼働していた時代には、難波駅までその光は届いていたという。

貯水タンクのようにも見えるこれらの構造物は、ユニバースが吹き抜けの巨大キャバレーだった時代に、上空へ昇るステージの舞台装置を制御するロッドを昇降させるための収納カバーだ。

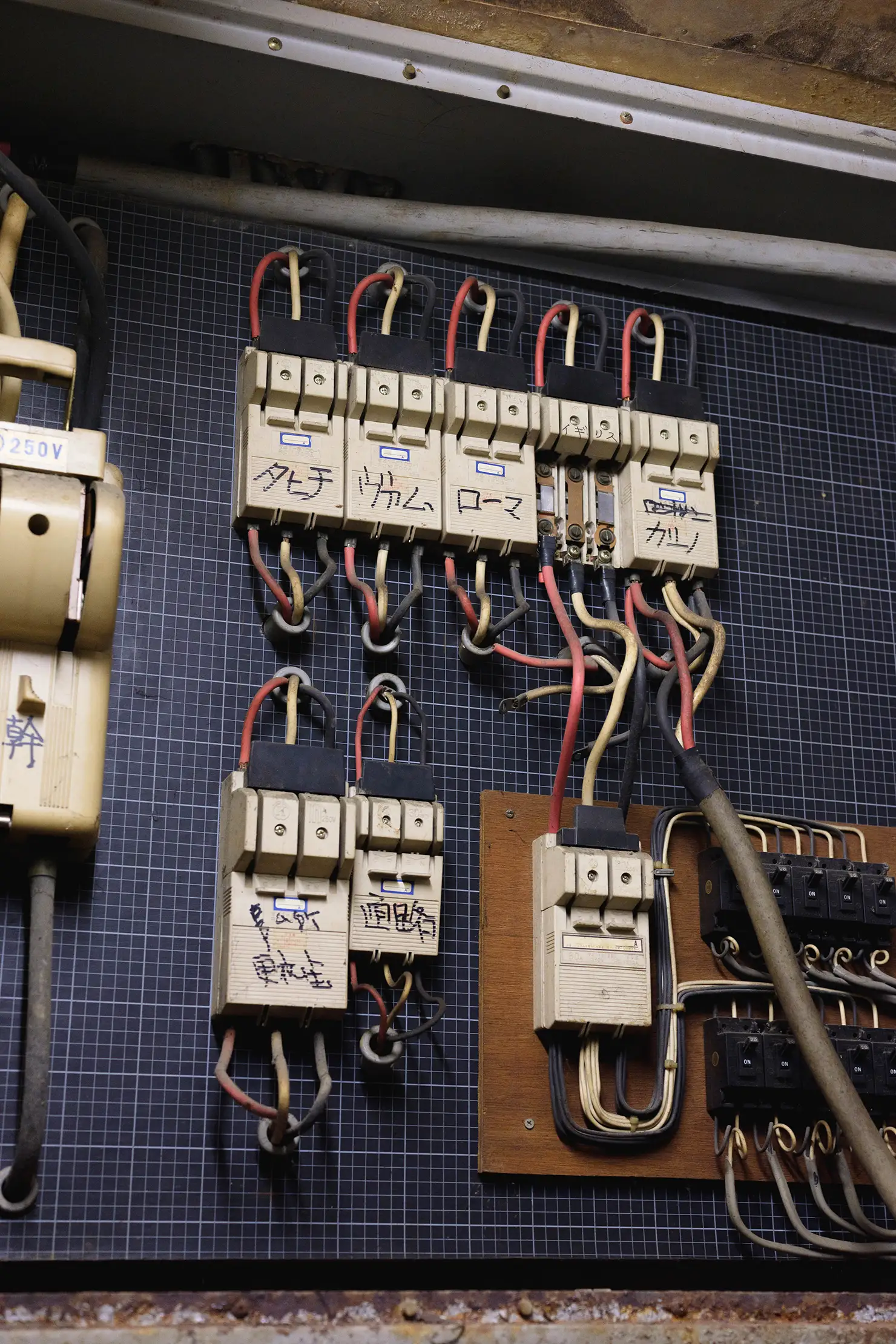

コロナ禍前までは点灯していたという、味園の象徴ともいえるネオン看板。このネオンの照明パターンを制御していたのが、下の装置だ。

回転接点とも言われるこの制御装置は、オルゴールのように金属製シリンダーを回転させ、ピンと接するポイントのパターンでネオンアニメーションをコントロールするという仕組み。かつては全国的に普及していた技術だというが、現在では完全にロストテクノロジーである。

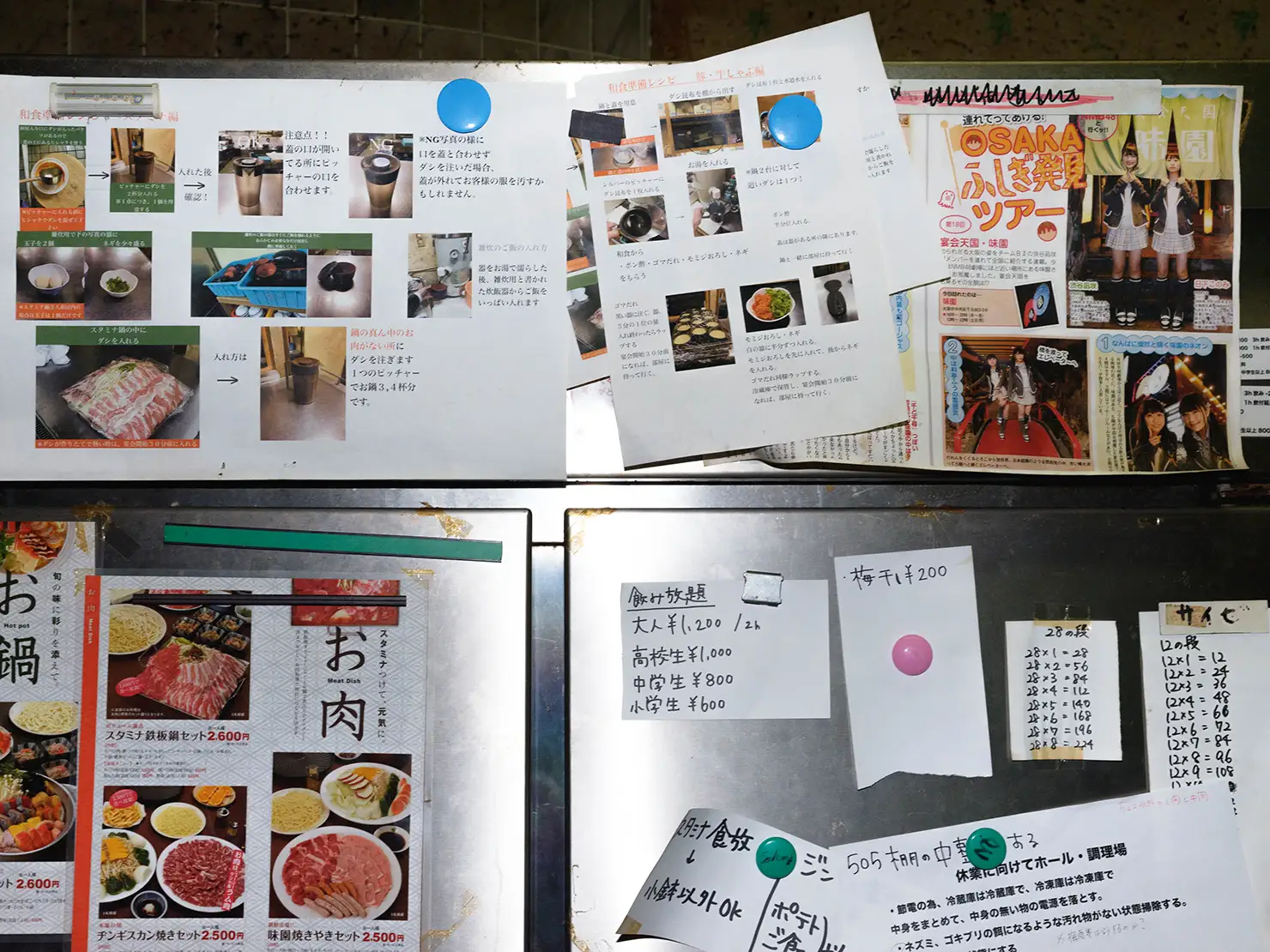

五階にあった宴会場は、コロナ禍で一時休業のはずがそのまま閉店となってしまった経緯を持つ。そのため、休業前の状態が生々しく残されていた。

2.変身

90年代後半から2000年代初頭の味園ビルは、かつての熱気は薄れ、2階の多くのテナントが空室化し、わずかに営業を続けるのは「駅馬車」や「マニラ」「マチコ」「エミ」といったスナックが数件あっただけという状態だった。若者からすれば味園は「時代遅れの宴会ビル」であり、その存在すらあまり知られていなかったという。

転機は2002年、2階にある「香港」というスナック跡地で音楽イベントを始めていた味園ビルの竹原氏の構想がカタチになったクラブ「マカオ」の登場である。∈Y∋やCOSMIC LABのC.O.L.Oらがレジデントの伝説的パーティー「Flower Of Life」を行っていたことでも知られるマカオは、味園ビルがその後アンダーグラウンド/オルタナティブなカルチャーのるつぼとなっていく端緒を作った。

味園ビル側も、マカオに続き2Fも盛り上げるべく、飲食・スナックフロアのテナントを敷金・礼金・保証金が全て無しの「ゼロゼロ物件」として貸し出すことを決め、若者の誘致を図る。

この好条件に惹かれて集まった若者たちは、味園ビルでギャラリーや服屋、バー、レコードショップなどを開き、新たな盛り上がりを作っていく。

バブルから始まった時代の潮流/トレンドから外れていた味園ビルだったが、いざ足を踏み入れてみるとギミックに満ちた内装のセンスと、C.O.L.Oいわく「まるでサン・ラの世界」を思わせるコズミックな雰囲気に、誰もが衝撃を受けたという。

3.志井銀次郎が描いた「宇宙」

味園ビルの世界観の根底には、創業者・志井銀次郎の圧倒的なビジョンがあった。

志井には第二次大戦前後に台湾から日本へ渡ってきた苦労人としての一面がある。大阪に住み始めてからは、乾燥バナナの叩き売りから身を立て、やがてカレーを提供する食堂を開き、成功を収める。資金を蓄えた彼は、そこから道頓堀にパチンコ店を出店するなど事業を拡大し、千日前のエンターテイメントを象徴する「ユニバース」開業へと邁進していくのだ。

志井の独自のこだわりは施設の細部にまで行き渡り、実際に会うことはついに叶わなかったというC.O.L.Oと高良和泉も、至るところで彼の強烈なマインドを感じてきたという。

例えば、三階にあった大浴場の天井。鍾乳洞のような作り自体がすでにインパクト大だが、ところどころに埋め込まれている赤いガラスは、キャバレーで割れてしまった灰皿の破片を再利用したものなのだという。廃棄物を使って、鍾乳洞に宝石が散りばめられたかのような空間を演出しよう、という機転と遊び心。

また、三階と四階で営業していたホテルの客室では、常時「味園チャンネル」と呼ばれるVHS映像が流されていた。それは、志井自らがエアチェックし編集したVHSで、大昔の紅白歌合戦や山口百恵のラストコンサートなどが切れ目なく延々と映し出されるものだった。不定期で新作に替わっていたそうで、今回の味園ビル解体にあたって、「味園チャンネル」のビデオが大量に発掘されたという。

なぜそこまでして、と思わざるを得ない。やり手の実業家である一方で、味園ビルの世界を創造しつづけることが彼の生きがいだったのだろうか。日本に辿り着き何かを成し遂げようとして、最終的にはユニバース、つまり宇宙へも飛び出さんとするその熱量の正体は、今となっては解き明かすことができない。

Photos:Reiji Isoi, Takuya Rikitake

Interviewer:Yuki Tamai

Words & Edit:Kunihiro Miki