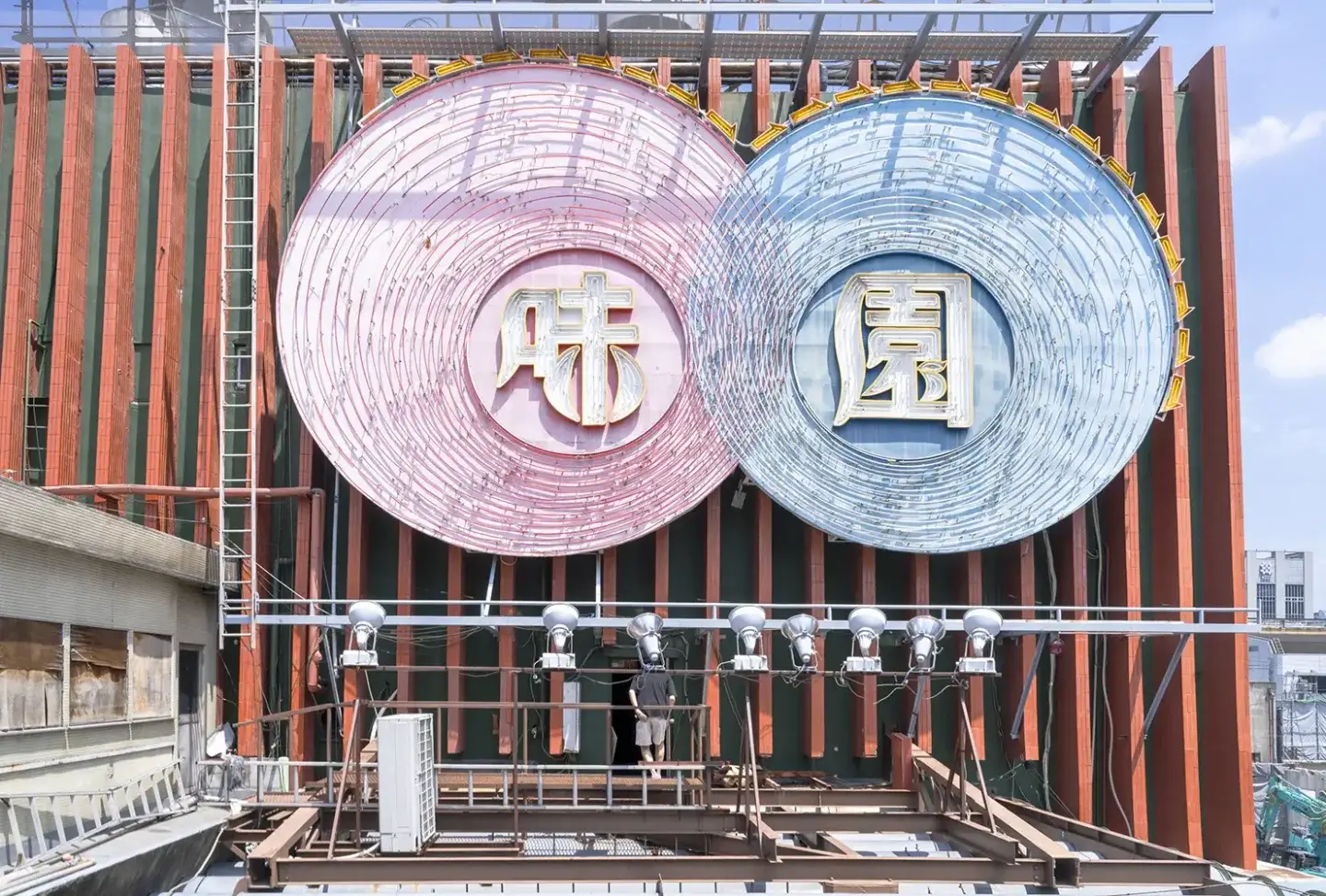

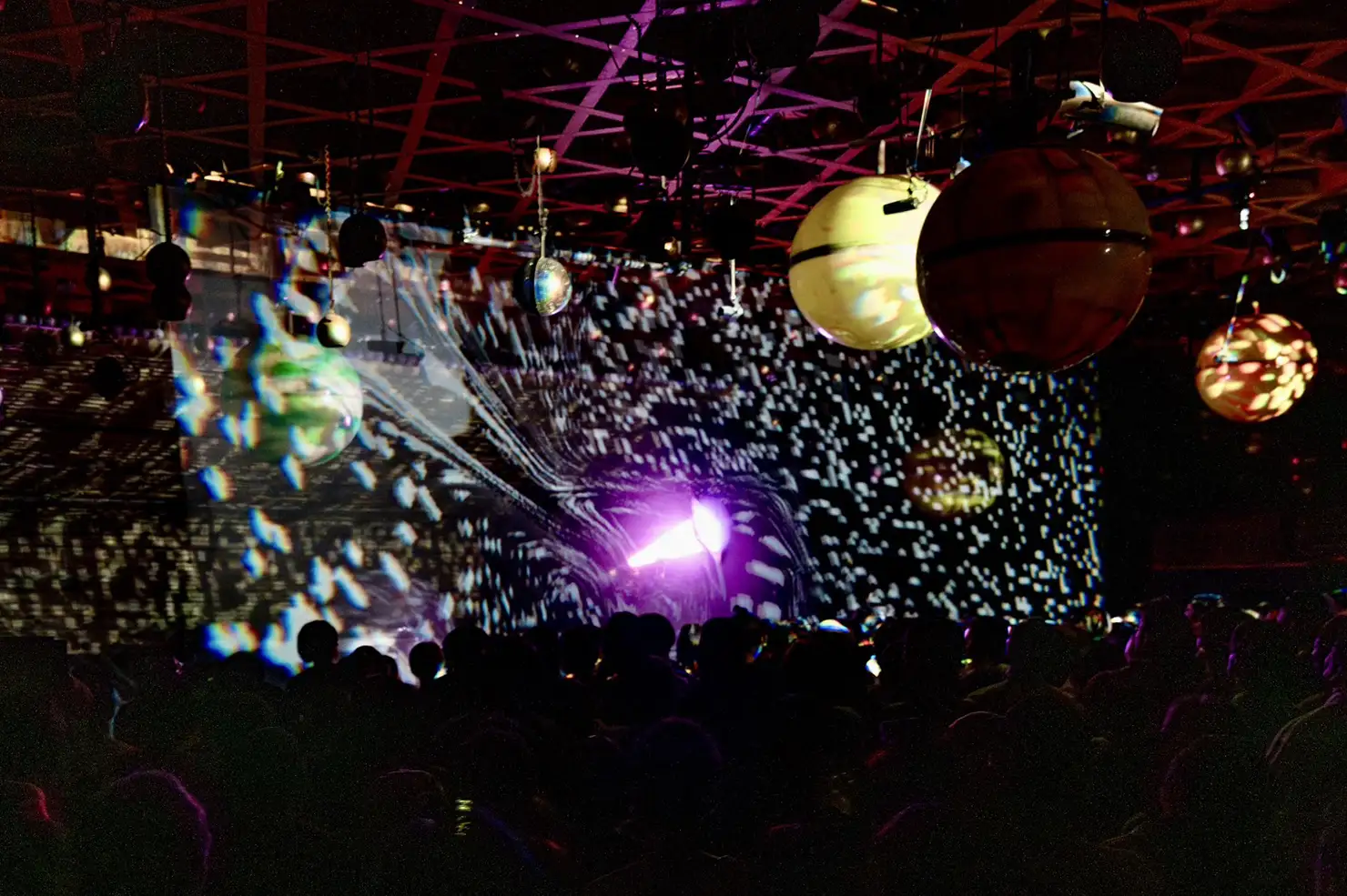

2025年7月5日、大阪 難波の千日前で70年間営業を続けた味園ユニバースが歴史を閉じた。巨大なダンスホールとしてスタートし、その後キャバレー、ディスコ、そしてライブハウスへと業態を変えながら、娯楽の街のシンボルとして、または真の意味での文化的な拠点として強烈な引力を放ち続けた。

2000年ごろからは、それまで飲食店が入っていたテナントに若いアーティストやクリエイターたちが入居するようになり、アンダーグラウンドなカルチャーのゆりかごとなった。味園ユニバースの最終日の舞台を任されたのは、その時代から同所を拠点にしてきたC.O.L.O(コロ)が率いるライブ・ビジュアル・ラボ「COSMIC LAB」と、エンジニアの新美太基、同じくエンジニアでアーティストの堀尾寛太、そして絶対的ブレーンであるBOREDOMSの∈Y∋(アイ)らによるプロジェクト、「FINALBY ( )」(ファイナルビーエンプティ)。

戦後の千日前の、そして平成の関西アングラシーンの歴史に1つの区切りがつけられたとも言えるこの日、FINALBY ( )はテクノロジーを駆使して味園ユニバースという空間と一心同体になる演奏と演出、つまり同所の象徴である強烈なデザインの照明の数々と∈Y∋のパフォーマンスの同期を行った。

プロジェクトのコアメンバーであるC.O.L.O、新美太基、堀尾寛太に、あの強烈なライブのためにどんな準備が行われ、演出の裏側でなにが行われていたのか。テクニカルな話を通して、プロジェクトにおける彼らの真意を探った。

発光する三角コーンたちの誕生

まずはFINALBY ( )の歴史から振り返りたい。プロジェクトのスタートは、コロナ禍だった2021年にまで遡る。

「COSMIC LABが味園ユニバースで開催した『EXPANDED』というXR オーディオ・ヴィジュアル・ショウケースの無観客配信イベントに、∈Y∋さんにも出演してもらったことがきっかけでした。その時期に渋谷と心斎橋のパルコで『LAG-ED』という∈Y∋さんの個展が開催されていて、そのテクニカルを担当していたのが堀尾寛太さんでした」(C.O.L.O)

「EXPANDED」でのショーをプロトタイプに、チームはFINALBY ( )へと発展する。初めてパフォーマンスを披露したのは、2021年の「フジロックフェスティバル」。

そのパフォーマンスはあまりに異質で、忘れることのできない強烈な内容だった。ステージに鎮座し、時に∈Y∋によってジャイアントスイングされる印象的な三角コーン。新美太基は三角コーンを楽器として改造するというアイデアが生まれた現場に立ち会っていた。

「元々、∈Y∋さんが三角コーン使った展示をやる時に、パフォーマンスもできるコーンも作ってみようという感じで進めていました。コロナ禍になる直前のことです」(新美)

気になる三角コーンの構造は、内部には傾きセンサーが仕込まれており、動きによって値をパソコンで音に変換して、その音に反応してLEDが光るという構造になっているという。

最後の味園で何をするか?

フジロックでの初演以降、FINALBY ( )は香港公演(2025年3月)を経て、今回の味園ユニバース最終公演に至った。∈Y∋曰く「まだまだ手探りの状態」としながらも、毎回新しい要素を加えながら進化を続けてきたこのユニットにとって、味園ユニバースでの公演は特別な意味を持っていた。

「去年の6月ぐらいに味園ビルが終わるという事実をSNSで知って。やっぱり味園ビルが最後を迎えるにあたって、自分たちは何ができるかなと考えた時に、FINALBY ( )が一番ぴったり来ました」とC.O.L.Oは振り返る。20年以上この場所を拠点としてきた彼にとって、また、大阪のアンダーグラウンドシーンで活動してきた∈Y∋にとっても、その知らせは衝撃的だったはずだ。

そうした積年の思いをどのようにして表現に落とし込むのか。FINALBY ( )の楽曲の中には「オートラン」というセクションがある。これは意図的に人が演奏するというよりも、テクノロジーによって演奏と演出が自立性を伴うような時間帯だ。「味園ビル自体をオートラン化するようなことができると面白い」という発想から、今回のパフォーマンスのコンセプトが固まりはじめた。

それは単に技術的な制御を施すのではなく、70年間この場所に蓄積されてきた歴史や記憶、そして建物そのものが持つ「生命力」のようなものを、現代の技術を通じて表現しようという試みでもあった。

そして、これはもちろん味園ユニバースの最後の営業日だからこそ可能な試みだった。FINALBY ( )が意図する演出のためには、照明に関するおびただしい量の配線に手を加え、照明システム自体を変える必要がある。それは当然、現状復帰の必要があっては不可能なことなのである。

舞台の裏側に広がっていたもう1つの宇宙

実際の準備期間は非常に限られていた。

「我々のライブの1つ前の公演が終わった次の日から作業を開始しました。丸4日というライブハウスでの仕込み時間としては破格の準備時間を確保してもらえたのですが、技術的にも表現の面でもやってみないとわからないことが多かったので、ライブがない日にユニバースのシステムを調べたり、部分的なテストをしたり、配線の仕込みなどを進めておいて、本番設営時は最初の1日で一気にシステムの切り替えまでやって、残りをライブとしての作り込みに当てられるように準備を進めました。」(堀尾)

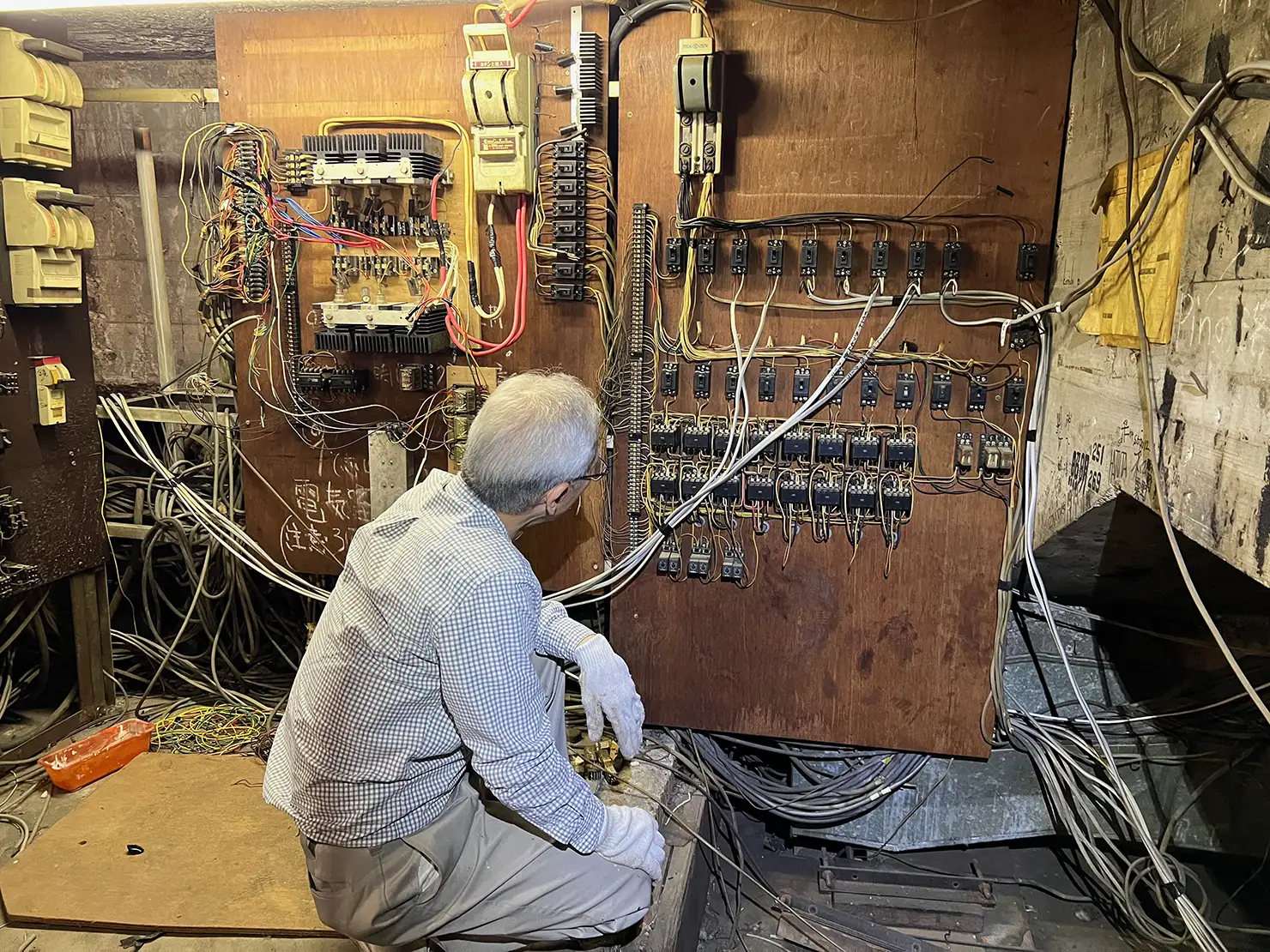

目指す演出を実現する上で最も重要だったのが、味園ビル電気部(キャバレー、宴会場、ホテル、サウナ、カラオケ、スナックなど、様々な業態を展開してきた味園ビルの施工 / 保守管理を担う社内部署)との協力だった。特に電気部の親方である幸夫さんとの連携は欠かせなかった。

電気部が管理してきた味園ユニバースの電気系統の設備を見た時の印象は「強烈だった」と堀尾は振り返る。「普通のホールとかライブハウスの設備じゃないですよ。全然違う。普通はもうちょっと規格化されてて汎用的なシステムが入ってると思うんですが、ここでは何もかも一点モノのオリジナルな演出装置で。そして専門のチームがいて、自分たちで回路を直したり増設したりしているような独自のノウハウで構築されているシステムなんです。幸夫さんたち電気部のメンバーは、ライブ会場の照明さんというよりも、何でも作っちゃう人たちという感じでしたね」

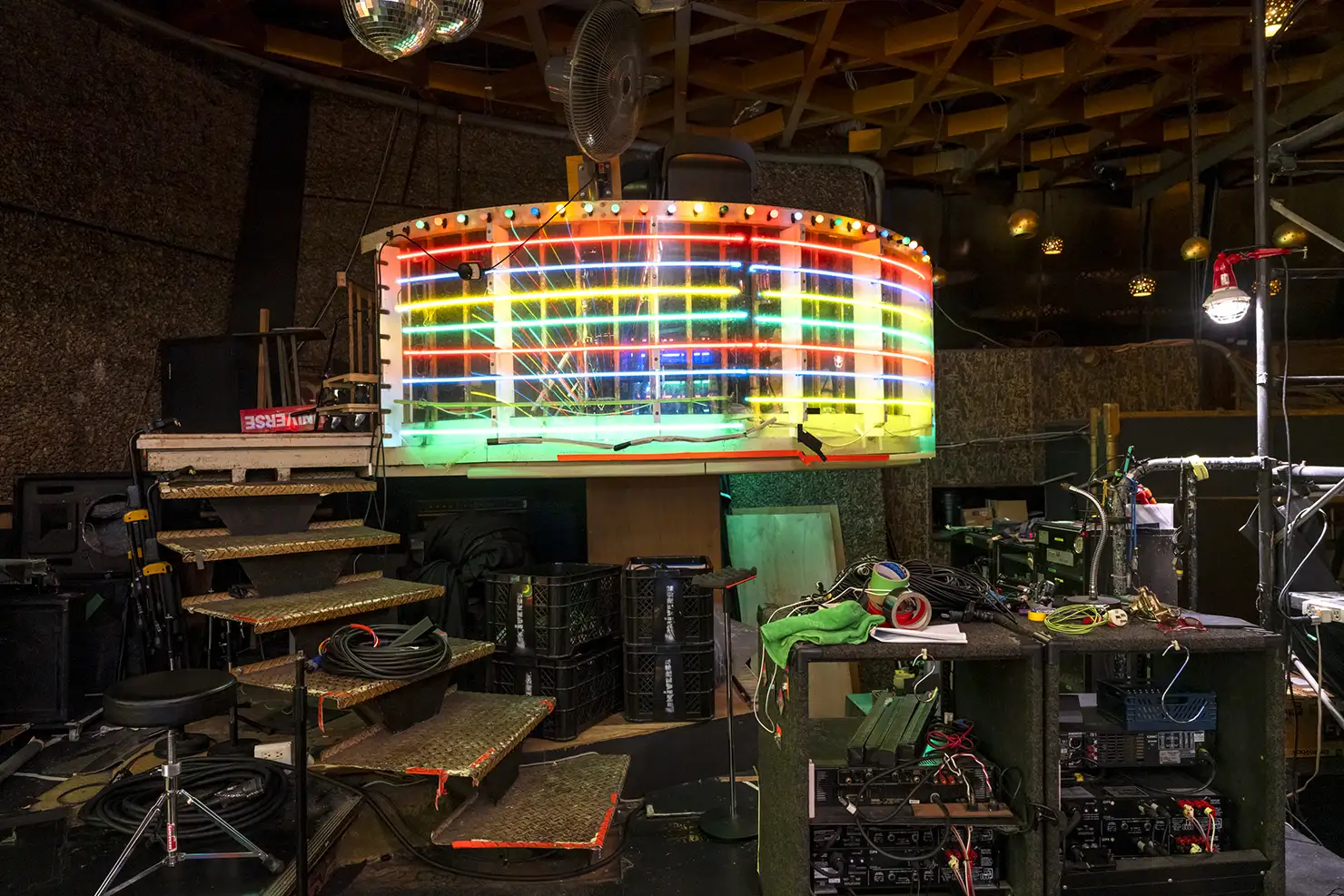

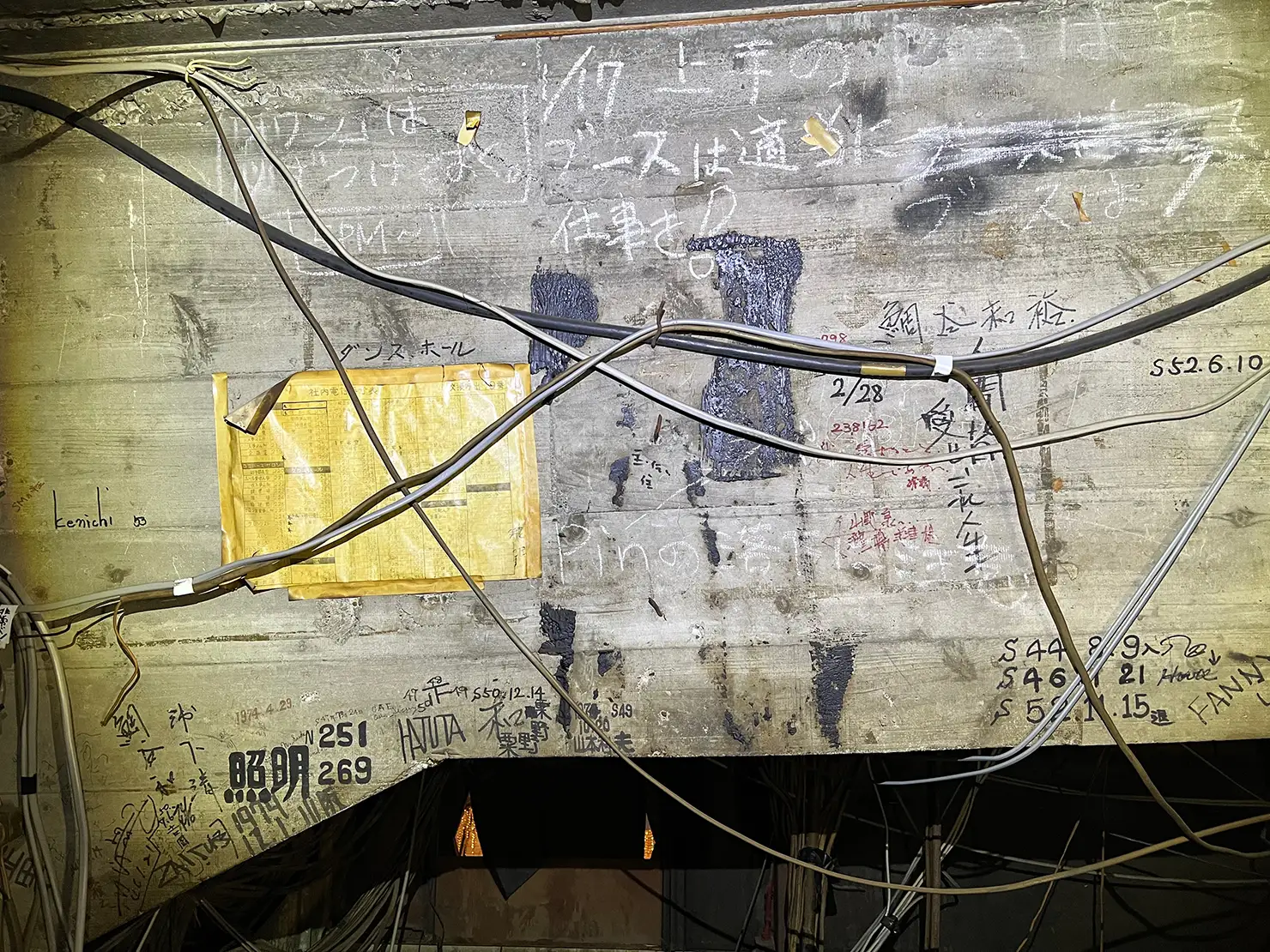

そう、味園ユニバースの照明はその見た目だけでなく裏側の構造も非常に独特のものになっており、ネオン管の制御回路から、回転する惑星型照明まで、すべてが手作りだ。

メンバーたちはそれらを解読するところから作業をスタートしなくてはならなかった。「これがまだ動いているっていうこと自体が衝撃でした。とても丁寧にメンテナンスされていて、これが今も運用されているのはもう奇跡的だなと感じました」と堀尾は語る。

特に印象的だったのが、照明操作のためのコントロールボックスだった。

「キャバレー時代から、ボーイさんがカチャカチャしながら操作していたというコントロール盤があるんです。2011年に業態がキャバレーからライブハウスに変わった際に機能が縮小されたとはいえ、キャバレー時代は今の4倍ぐらいのスイッチの数があって、両手では全然回らないから足も使って操作していたと聞いています。これも普通はフェーダーが並んだ照明卓になると思うんですが、ここでは電子工作文化を感じる本当に手作りな回路が現役稼働してました」(堀尾)

この独特な空間や装置が生み出された背景には、味園ビル創業者である志井銀次郎会長(故人)の美学が大きく影響している。味園ビルの内装や電気的なギミックに関しては基本的に会長がアイデアを出して、それを味園のインハウスのデザイン部にあたる部門の人たちがデザインに落とし込んで、それを電気部の方々が機能的に実装していくというプロセスが70年にわたって続けられてきたのだという。会長の「何でも自前で作ってみる」精神が、独特な技術的遺産を生み出していたのだ。

切れたネオン管が翌日……

今回の公演では、これらの昭和の設備を現代のネットワーク技術で制御することが求められた。それはもちろん、単なるハックを目指すのではなく、会場が歩んできた歴史に最大限のリスペクトを払っての魔改造である。

「DMX* でやろうとしたんですけど、1秒に44回という決まったタイミングでしか光を更新できないので、その周期にあわない周期で光らそうとすると光がヨレヨレになってしまう問題がありました。高速で同期するストロボ光は重要な要素なので、結局DMXではなくOSC**という信号を使って、自由な周期で動かせるようなデバイスを作りました」(堀尾)

味園ユニバースのステージ背面に広がるあの印象的なネオン管の制御では、既存の回路にデバイスを接続する必要があった。

「ネオン管の裏側に回路が張り付いていて、オンオフの仕組みを電気部の方々に解説していただきながらデバイスを取り付けました。具体的には、照明卓から遠隔操作できる4チャンネルの点滅機が、トライアックという物理的な可動部分がないスイッチを介してAC100Vをオンオフし、その電圧をネオントランスでネオン管が放電・発光する高電圧まで昇圧する、という構成になっていたので、出来る限りそのシステムを生かして、4chの点滅機とこちらで準備した制御回路を差し替えて動かすようにしました。危険な高電圧を直接操作する必要がなかったのは助かりましたし、元々の回路もパッと見はカオスな空中配線なんですが、よくみると理路整然とした構造が見えてきて作業しやすかったです」

惑星型照明の制御はさらに複雑だった。「元々が会場の前半分、後ろ半分、という2分割でしかオンオフできない仕組みだったので、別個に制御できるように新たな配線を各惑星まで敷設して、会場内4ヶ所に配置した調光機から制御するようにしました。惑星照明の内部は普通の電球型LEDで、単純なオンオフ以外の制御は難しいかなと思っていたんですが、事前のテストで色々やってみたら、案外それなりに調光もできたり高速ストロボ動作もできたりしたので、ここも既製品のDMX調光機ではなく、OSCで動作して調光もストロボも可能なデバイスを製作しました。」

こうして、三角コーンを振り回す∈Y∋の演奏との同期、そしてオートランの実行を可能にするための改造が施された。

だが、本番中に激しい点滅によっていくつかのネオン管が点かなくなってまったという。「ヒューズを替えても治らなくて、ネオン管を壊してしまった……これは怒られるんじゃないか、と思いました」と堀尾は振り返る。

ところが、ライブ終了後に現れた幸夫さんはあっけらかんと「そんなん言ってくれたらすぐ直せたのに!もうこんなん好きやから、パッと直せんのに」と言い放ち、もう解体を待つのみであるにも関わらず、「自分が納得できひんかったから」という理由で翌朝までにそれらを全て修理していたのだという。

「こういう仕事の仕方をしている人たちがいるから、今までこの場所は残っていたんだと、すごく納得しました」(新美)

*DMX :Digital Multiplex。照明や舞台装置を制御するための通信プロトコル。照明器具やその他のデバイスにデジタル信号を送信し、明るさや色、動きなどを制御する。

**OSC:Open Sound Control。ネットワーク経由でシンセサイザーなどの制御情報を伝送するプロトコル。

技術と芸術の境界を溶かし、空間へ没する体験

今回の公演では、新美の手によって音響面でも新たな試みが行われたいた。元々の4チャンネルのスピーカーシステムに、ユニバースにあったディレイスピーカー2台を加えて6チャンネル構成にした。これにより、惑星の光に合わせて音が空間を移動するような効果を実現させた。

「ステージにみんなが向くというよりは、もっと没入的にあの空間を全方位で体感するような公演にしたかった」とC.O.L.Oは説明する。

ステージを眺めるのではなく、そこで起こる現象に入り込む。現象こそが主役であるという指針については、∈Y∋自身がそれを体現しようとしていた。C.O.L.Oいわく「∈Y∋さん自身が『自分自身は黒子なんで』という言い方をするんです。時間と空間が滞りなく進行していく上での潤滑油的な、黒子的な立ち回りにいたいという認識を持っているんじゃないか。僕自身も、どこまでが人の手や意思によるものなのか、マシンと人、技術と芸術の境界が次第に曖昧になっていく感覚を覚えることが多い」という。

各地へ散る、記憶の断片

こうして、千日前の娯楽文化を支え続けた味園ユニバースは、最後の夜に現代テクノロジーと融合した異次元の体験を提供し、その歴史に幕を下ろした。昭和の職人技術がデジタル技術と共鳴し、蓄積した記憶をブーストさせたこの公演は、単なる終演イベントとしての意味を超えて、創造性の継承をも象徴するものとなった。

建物の解体に向けて、店内の照明や装飾品、備品の数々は、アーティストやコレクターたちによって回収されているという。今後さまざまな施設や店舗で、味園ユニバースの断片を目にすることになるかもしれない。

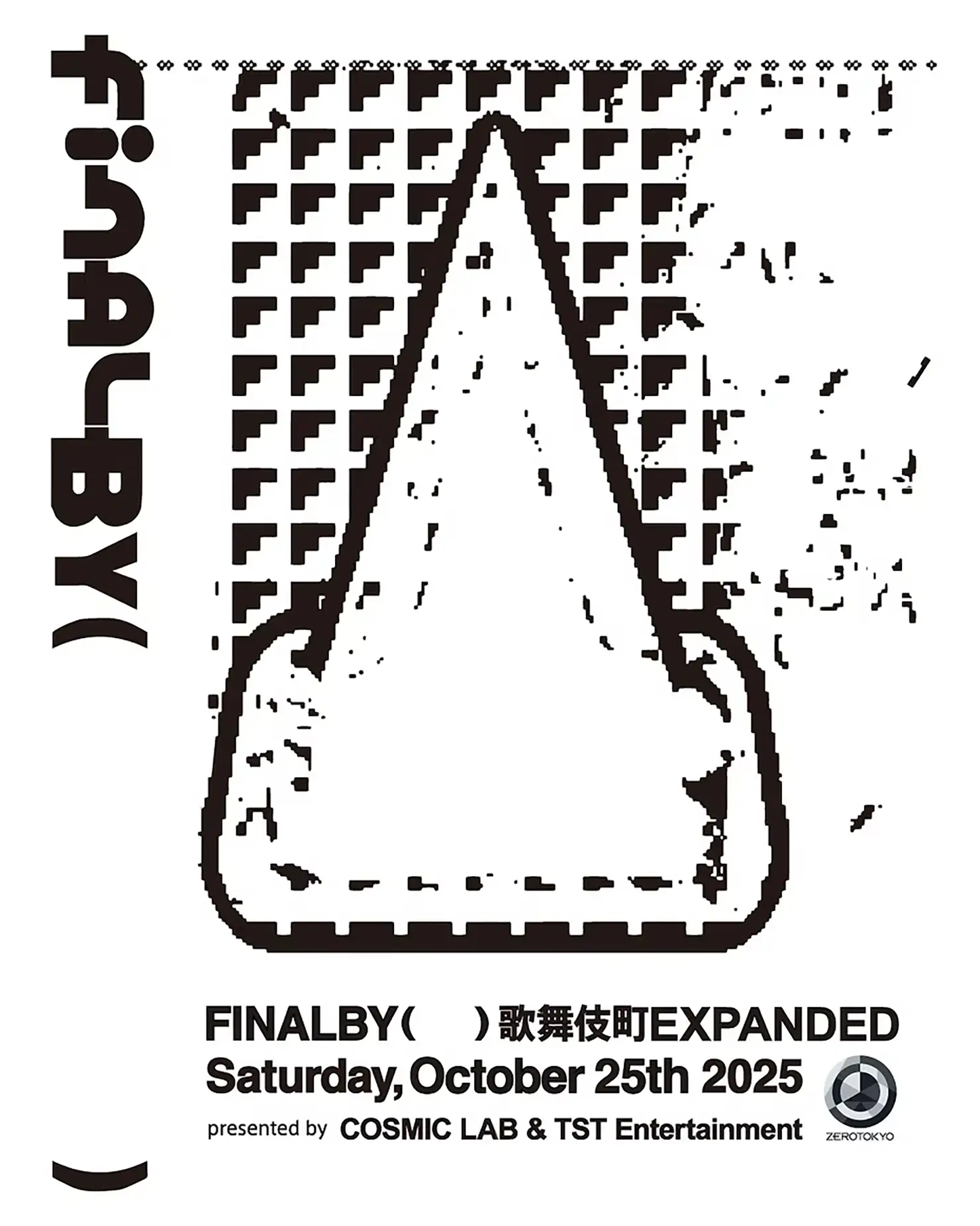

FINALBY( ) 最新公演

10/25(土) 東京・新宿歌舞伎町で開催

∈Y∋(BOREDOMS)を筆頭にCOSMIC LAB(C.O.L.O 主宰)、アートエンジニアHORIO KANTA、サウンドデザイナーのNIIMI TAIKIによるプロジェクト、FINALBY( )(ファイナルビー)。

2025年7月に大阪・味園ユニバースの70年の歴史にピリオドを打った特別公演を経て、次は東京・新宿歌舞伎町へ。 圧倒的な表現力とマジカルなテクノロジーを融合させ、「ZEROTOKYO」という巨大な空間装置そのものをイマーシブなオーディオヴィジュアル・ライブ作品として展開し、観客を未知なる感覚の領域へといざなう。

C.O.L.O

ライブビジュアル・ラボ「COSMIC LAB」を主宰。20世紀末にVJユニット「BetaLand」を結成し活動開始。C.O.L.O(Cosmic Oscillation Luminary Operator)の名義で、視覚情報を光振動のレベルまで分解し、光学的現実を再構築して、意識と無意識の境界をマッサージする。代表作にJEFF MILLSとの共同プロデュースによるオーディオビジュアル・プロジェクト「THE TRIP」、ライブヴィジュアルと100人以上の僧侶の声明を融合させた「高野山1200年の光」など。

HP新美太基

プログラムを使った楽曲制作や、自作の音楽プレーヤーや楽器などを使用した音響インスタレーション作品を制作。またプログラミングや装置の製作などを通し、様々なアーティストやミュージシャンの音響や展示制作をサポートしている。

堀尾寛太

1978年広島県生まれ。アーティスト / エンジニア。音響学とコンピュータ音楽を学ぶ。マシンと音の自然な関係性を追求し、自作の電子回路と機構を組み合わせた、音、光、運動、位置などさまざまなエネルギーを相互に変換し、物の自律した動きを作り出す装置によるライブ パフォーマンスやインスタレーションを国内外で発表。また、エンジニアとして展示やイベント、プロトタイピングのための電子デバイスなどの開発も手掛けるほか、インターフェイスと振動を統合した電子楽器のプロジェクトも開始している。

Photos:Kanta Horio、Reiji Isoi、Takuya Rikitake

Interview:Yuki Tamai

Words & Edit:Kunihiro Miki