アース・ウィンド・アンド・ファイアー(Earth, Wind & Fire)、ミニー・リパートン(Minnie Riperton)、マリーナ・ショウ(Marlena Shaw)など、数々の重要な作品に携わったプロデューサー、アレンジャー、作曲家であるチャールズ・ステップニー(Charles Stepney)。 1976年に45歳の若さで亡くなってから時を経て、2022年9月には1stアルバム『Step on Step』がリリースされたばかり。 耳の肥えた音楽ファンを中心にその功績が再評価されているなか、南青山の「BAROOM」を舞台にチャールズ・ステップニーのドキュメンタリーフィルム『OUT OF THE SHADOWS』日本語字幕版が日本初上映された。 上映後はチャールズ・ステップニーを敬愛するアーティスト・冨田ラボと、音楽ジャーナリスト・原雅明によるトーク&リスニングイベントを開催。 関連作を聴きながら、その魅力を紐解いていこう。

4枚のアルバムから伝わる、ステップニーの無念さ

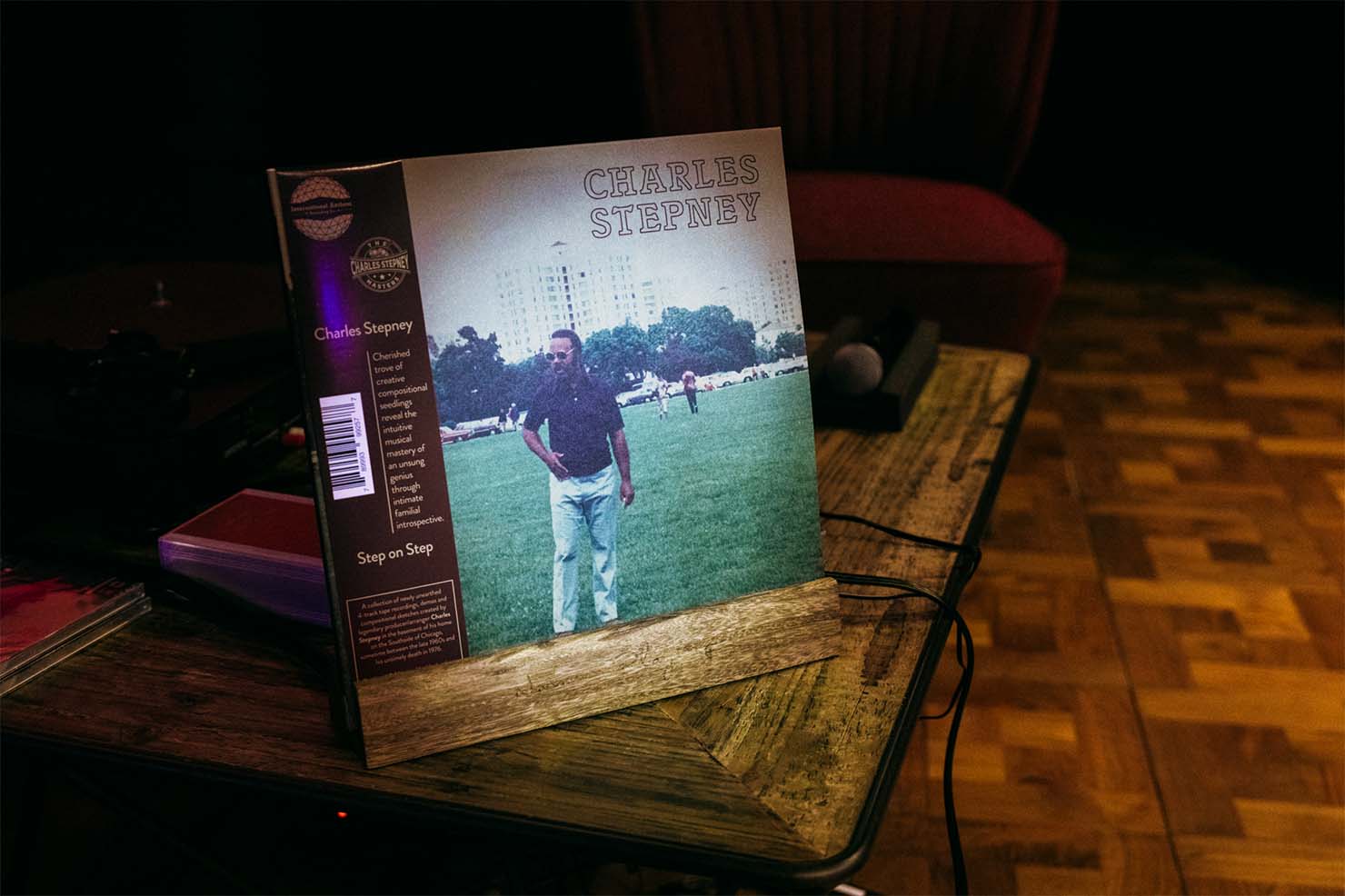

原:チャールズ・ステップニーの『Step on Step』というアルバムが去年の9月にリリースされました。 その後、いま観ていただいた『OUT OF THE SHADOWS』という彼のドキュメンタリーフィルムが、4つのエピソードから1話ずつYouTubeで公開されたんですね。 そもそもはシカゴのInternational Anthem(インターナショナル・アンセム)というレーベルの人たちと、フィルムにも出ていたステップニーの3人の娘さんたちが共同でこのレコードとドキュメンタリーをつくったという経緯があります。 日本では『Step on Step』の国内盤CDを僕がやっているrings(リングス)というレーベルからリリースして、そのライナーノーツを冨田さんに書いていただいて。 そんな経緯もあって、今日は冨田さんに来ていただきました。

冨田:改めて4つのエピソードを繋げて観て、一番印象に残ったのは、ステップニーは無念だったろうなってことですね。 彼が手がけたアース・ウィンド・アンド・ファイアーの『SPIRIT』、ラムゼイ・ルイス(Ramsey Lewis)、デニース・ウィリアムス(Deniece Williams)、エモーションズ(The Emotions)、この4枚のアルバムが1976年に出る前にステップニーは45歳で亡くなってしまって。 ポップミュージックって76年ぐらいに発売されているものから、その音像、音質、演奏内容、編曲内容が確実に格段とステップアップしてるんですね。 それはテクノロジーの進歩や演奏能力の進化もあるだろうし、例えば60,70,80年代と、その年代によって音ははっきりと変わらないじゃないですか。 60年代の音像は72,73年まではなんとなく続いている一方で、新しい70年代の音像が始まる感じでモーフィングしているというか。 僕は80年代以降も同様に感じているんですけど、このステップニーが手がけた76年の音を聴くと、「新しい70年代の始まりだ」って思うんですね。

原:なるほど。

冨田:ステップニーは新しいテクノロジーも楽器も好きじゃないですか。 そして時代性も無視しない。 サイケにもシンセにも興味を持って地下室に篭って音楽を追求するような性分なのに、バージョンアップした音楽表現を新しい音像で体験できる時代を目の前にして亡くなってしまった。 ステップニーをリスペクトしているミュージシャンもたくさんいて、いい人生だったとは思うんですけど、それにしても早すぎましたね、亡くなったのは。

原:地下室に篭って作業していたのはまったく想像できなかったですよね。 これからは他の人のためではなく、自分の音楽をつくりたい。 ステップニーにとって、その始まりのはずだったんですよね。

冨田:時代的にも70sの新しい音が認識しやすくなる頃ですからね。 順調にいけば、『SPIRIT』の音像でステップニーのソロ作品が出ていたと思うんですよ。

「過剰」という言葉が似合うほどにドラマティック、ステップニーの管弦アレンジ

原:今日は二部構成として、前半はこのドキュメンタリーを踏まえた上で、ステップニーの音源を実際に聴きながら冨田さんの分析を伺って、その功績を振り返っていけたらと思います。

冨田:僕が最初にチャールズ・ステップニーを知ったのは、アース・ウィンド・アンド・ファイアーとの関係なんです。 中高生の頃にアースは当時のディスコミュージックとして流行っていて。 最初はその認識でしたけど、自分で音楽をつくり始めるようになると、アースはプロダクションとしてすごく良くできていることに気付いて、クレジットを意識して見るようになりました。 でも、その頃にはデヴィッド・フォスター(David Foster)とか、ステップニーよりもっと後の世代が共同作曲者、編曲者として関わっていたんですね。 そこから遡ってステップニーを見つけたわけです。 そのときの認識として、アースはかならず共同製作者がいないと成り立たない音楽のつくり方をしてるんだなと。

冨田:チャールズ・ステップニーの後にトムトム84(Tom Tom 84)というアレンジャーがいるんですよ。 その人もブラックのアレンジャーなんだけど、その後にデヴィッド・フォスター、ジェリー・ヘイ(Jerry Hey)といった白人が入ってくるようになるんですね。 その前にはアルゼンチンのカルデラ(Caldera)というフュージョンバンドのエドゥアルド・デル・バリオ(Eduardo Del Barrio)という人も。 ジャズの素養があってオーケストラルなものが書ける人を共同制作者として呼んでくる。 その源流になったのがステップニーだったと認識したんです。 ところが昨年、『Step on Step』のライナーノーツを書くときに調べてみたら、ステップニーはアースの最初の共同制作者というだけじゃなく、バンドの成り立ち、アイデア出し、結成当時のブレインストーミングから関わっていたということがわかって。

原:名前がクレジットされていなくても、アースは最初からステップニーにすごく助けられて、助言なども受けていたみたいですよね。

冨田:シカゴのChess Records(チェス・レコード)と契約していたステップニーは、雇われる前はアルバイトみたいな感じで譜面を書いたり、重宝されていたらしいんです。 優秀なやつにはいちいちギャラを払うよりも雇ってしまった方がいいということで、チェスレコードのプロデューサーになったわけです。 当時は60年代後半で、メーカーの意向もあってサイケデリックなテイストのブラックミュージックをやろうということになり、ステップニーはロータリー・コネクション(Rotary Connection)というバンドをプロデュースします。 ミニー・リパートンがいたことで有名ですね。 その曲を聴いてみましょう。 「Christmas Child」です。

冨田:これが68年の作品なんですよね。 まさに68年のサイケデリック・バンドって感じの音ですが、ブルース、ソウル、R&BをリリースしているChess Recordsからのリリースと考えると、ちょっと異質とも言えますよね。

原:メンバーもパッと見は白人のロック・バンドに、黒人が混ざったような編成でしたね。 やっている曲も、ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)、ボブ・ディラン(Bob Dylan)のカバー曲とかもやっていて。

冨田:68年はビートルズ(The Beatles)が『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club』を出した翌年、ジャズではジョン・コルトレーン(John Coltrane)が亡くなった翌年ですね。 割とサイケ色が薄めのビートが効いたものを選曲したつもりなんだけど、ブラックミュージックの文脈でこの曲を聴くと、すごくサイケに聴こえてくる。 僕はステップニーの資質自体にサイケデリックと通じるところがあると思うんです。 彼はジャズとクラシック、両方ともすごく好きなわけですよ。 ジャズを愛していたと公言していて、一時的な転調みたいなものが多いんですね。 曲中の ABC みたいな区切りで転調するのはまああるとして、ステップニーは4小節目だけ別の調に行ったりする。 横の流れでメロディを追っていると違和感がないと思うけど、どこか浮遊感のある曲調というのは、ステップニーの曲の特徴だと思います。 スティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)とかニュー・ソウルと共通するあの感じ。 それがサイケデリックなサウンドと相まって、浮遊感が倍増してますよね。

冨田:これも後年まで続くステップニーの特徴だと思うんですけど、何よりもオーケストラル・アレンジですよね。 管・弦楽器を入れるのは多くのアレンジャーがやりますし、ブラックミュージックにもいっぱい入っているけど、ステップニーの管弦アレンジは過剰という言葉が似合うぐらいにドラマティック、シアトリカルという言い方もできて。

原:この曲にも、ちょっと笑っちゃうところがありますよね。

冨田:そうそう。 「ストリングス、なんでその音域?」と驚くところもあって(笑)。 さっきからステップニーを壮大、大仰みたいに言ってますけど、彼はバロックという例え方をされることが多いらしいんですよ。 バロックというと、ヴィヴァルディやバッハが浮かんでいたので、そんなに結びつかないなと思って調べたところ、規律正しい構成美みたいなルネサンスに対してのアンチテーゼということらしいんですね。 均整と調和のルネサンスに対して、自由な感情表現や動的で情感溢れる装飾形式が特色と書いてあったんですよ。 それはまさしくステップニーだなと。 僕がバロックの本当の意味を知らなかったという恥ずかしい話ではあるんですけど(笑)。

ステップニーとバート・バカラックは似ている

冨田:同じ68年、ステップニーはロータリー・コネクションにバッキングさせて、マディ・ウォーターズ(Muddy Waters)で『Electric Mud』というサイケデリック・アルバムをつくってしまいます。

原:あれは完全にロックに向けてという感じでしたよね。 マディ本人も「あのアルバムはすごく嫌だ」って言っていたじゃないですか。

冨田:でも結局、商業的には成功してしまうという。 ステップニーはサイケデリックと相性が良かったんでしょうね。 2曲目は70年に出たミニー・リパートンの最初のソロアルバムから聴いてください。 ステップニーがプロデュースしています。 「completeness」です。

冨田:70年リリースということはバリバリ60年代の制作で、音像としても60年代の続きの感じで聴いていただけたと思います。 サイケ・ブームも終わり、歪んだファズギターもなくなってメロウで綺麗な曲だと油断していたら、Bセクションの急な転調にびっくりしますよね。 楽器編成もすごく大きいものから転調して少なくなるとか、アレンジがすごくドラマティック。 そこがステップニーの基本的な特徴だと思います。

冨田:彼は正式な音楽教育を受けていないんだけど、理論書とか、専門書は読み漁っていたそうです。 音楽に対する自分の感性や感情が先行していて、その理由を学んでいった感じですかね。 転調が多くてもメロディという横の流れが強固なのは、学んだ順序に関係ありそうに思います。 ニュー・ソウル期でもそういう順序で学んだアーティストが多かったですもんね。 僕はステップニーとブラジル音楽との共通性も考えていて。 ステップニーがブラジルについて語った話は知らないけど、アースの初期はすごくブラジルっぽい曲が多いんですね。 あとは同時代の作家と考えていいと思うんですけど、バート・バカラック(Burt Bacharach)に似ているところもありますね。

原:ステップニーはバカラックに憧れを持っていたとも言われていますね。

冨田:そうなんですね。 真似というより資質として同じ系譜の音楽家だと感じました。 いま聴いた2曲は管弦アレンジや転調にフォーカスして選曲しましたが、そうであってもステップニーの音楽からは常にブラックネスを感じます。 そしてもちろん、ステップニーは派手な管弦アレンジのない曲、ブラックネスを押し出したような仕事もたくさんしている。 次はそういった曲を聴いてみようと思います。 ロータリー・コネクションと同じ、68年にリリースされたエディ・ハリス(Eddie Harris)の『Plug Me In』というアルバムからの曲です。 「Theme in Search of a T.V. Commercial」、どうぞ。

冨田:作曲がステップニーだけど編曲もそうなのかな? 先ほどのフィルムでもエディ・ハリスの名前が出ていましたよね。 僕にとってはファンキーなサックス奏者で、たまたまサックスをアンプリファイした変なアルバムがあるというイメージでしたけど、そのアンプリファイで有名だってことは最近知りました。

原:アルバムのジャケットに、そのアンプリファイされたヴァリトーン (Varitone)・サックスが写っていますよね。

冨田:いま聴いていただいたものもそれが鳴っていて。 ただオクターブ下の音が鳴っているだけなんですけど、当時としてはこれが十分エレクトリックだったということで。 ステップニーはテクノロジーが本当に好きですから、エディ・ハリスに進言したんじゃないかな。

アース・ウィンド・アンド・ファイアーは、ステップニーありきで始まっている

原:サム・ゲンデル(Sam Gendel)もエディ・ハリスのアンプリファイされた演奏からは影響を受けているみたいで。

冨田:なるほどね。 この曲はストレートなブラックミュージックの範疇に収まると思うんです。 それでもすごく魅力的に聴こえるんですよね。 そのような仕事を聴きたいんですが、69年にステップニーがプロデュース、作曲、アレンジしている、フィル・アップチャーチ(Phil Upchurch)のアルバム『Upchurch』からの1曲です。 あいにく僕がオリジナル盤を所有していなかったので、フュージョンが好きな人はご存じのボブ・ジェームズ(Bob James)がアレンジしている75年バージョンを聴いてみましょう。 「Black Gold」です。

冨田:69年バージョンもぜひ聴き比べてみていただきたいですね。 ビヨンビヨン鳴っていたシンセサイザーのメロディがあるじゃないですか。 あれは『Step on Step』に収録されたステップニーのムーグの音と同じだなって。

原:ドキュメンタリーの中で、ステップニーの娘さんたちが「moog」の発音を迷ってましたが、海外でもやっぱり迷うんですね(笑)。

冨田:僕も世代的に「ムーグ」なんですけど、若い世代では「モーグ」が増えますよね(笑)。 クレジットを見ないと、ステップニーがアレンジして弾いてるのかなと思うぐらいにコンセプトが似ていて。

原:ミニムーグってサン・ラ(Sun Ra)がロバート・モーグからプロトタイプを70年ぐらいにもらっているんです。 それと同じぐらいだから相当早いですよね。

冨田:初期ロットのやつを持っていると言ってましたもんね。 僕はいまみたいなブラックネス満開のサウンドもステップニーの特徴だと思っていて。 それが結実したのがアース・ウィンド・アンド・ファイアーだと思うんです。 アースのサウンドの特徴ってファンキーだったり、ゴージャス、派手、みたいなことが挙げられると思うんだけど、僕はロマンティックであることが一番の特徴だと思っているんですよ。 そしてそれはステップニーに関しても思います。 音楽的な技法やインストゥルメンテーションについていろいろ解説しましたが、ベーシックにあるロマンティシズムが強く感じられます。

それはステップニーの『Step on Step』を聴いてもそう。 彼のコンセプトやアイデアがアースの結成に繋がっている。 それを僕に強く確信させたところではあるんです。 74年のアースのアルバム『Open Our Eyes』から初めてステップニーの名前がクレジットされるんですけど、アースは最初からステップニーありきで始まっている。 もっと探っていくと、アースはロータリー・コネクションの編成やコンセプトを元に始めたという話もあるんですね。 モーリス・ホワイト(Maurice White)というアースのリーダーは、60年代にラムゼイ・ルイス・トリオ(Ramsey Lewis Trio )のドラマーでもあったんですよ。

原:ホワイトは、元々はジャズドラマーなんですよね。 50年代末から60年代にかけてのシカゴのジャズ・シーンにそもそもいた人で。

冨田:そのときにステップニーとは仕事を通じて仲良くなって、音楽的な話や相談をしていたらしいんですよね。 地球にあるものをバンド名にするようなバンドをやりたいとか、ロータリー・コネクションみたいないろんな要素が入ったバンドをやりたいということを。 アースは最初からモーリスのコンセプトと考えがちなんですけど、結成のコンセプトからステップニーが関わっていた可能性はかなり高い。 その『Open Our Eyes』から1曲を聴いてみようかな。 作曲、編曲にステップニーの名前がクレジットされています。 「Fair But So Uncool」、どうぞ。

冨田:いまフェイドアウト間際に、サイケの名残り的なシンバル逆回転みたいな音が入ってましたね。 この曲は上モノ、いわゆる弦・管楽器は入っていなくて、割とリズムセクションのみでやっている。 僕が聴いたところ、この74年の『Open Our Eyes』まではまだ60年代を引きずっている70年代の音像というか。 今から75、76年とかけますので、その辺の違いにも注目していただきたいと思います。 75年のアルバム『Gratitude』からの1曲を聴いてみますね。 「Yearnin’ Learnin’」をどうぞ。

原:音がいいですね。

冨田:明らかに違いますよね。 次の曲で音の良さがさらに炸裂します。 まだまだアナログレコーディングなんですけど、卓のSN比が良くなったり、機材的な進化ももちろん関係しています。 でも、最重要ポイントは、この75年のアルバムからジョージ・マッセンバーグ(George Massenburg)がエンジニアを担当するんですよね。 マッセンバーグは本当に優秀なエンジニアで、レコーディングに欠かせないパラメトリックイコライザーを考え出した理科系の頭脳も持っている人なんです。

つくり手の高揚を感じる、76年のステップニーサウンド

冨田:『Gratitude』以降のアースのアルバムのミックスは、81年ぐらいまで全部マッセンバーグだったかな。 アース、もしくはステップニーは音数が多くて、リズムのコアを強力にプッシュするのが難しくなる。 それらを両立させるエンジニアリングを確立したのが、僕はマッセンバーグだと思うんですね。 例えば、フォーリズムだけとかだったら、リズムをグイッと前に出すことは容易いかもしれないけど、装飾音もいっぱい鳴っているなかでは難しい。

原:普通はごちゃごちゃになっちゃいますよね。

冨田:そこがマッセンバーグは素晴らしくて。 実は僕、MISIAの「Everything」という曲をプロデュースしたときに、マッセンバーグにミックスしてもらったんですね。 僕はアースのマッセンバーグの音の大ファンだったので、「アースのミックスはどうだった?」って聞くと、「そりゃ大変だよ」って言ってました。 ミックスしていると、まずはギタリストのアル・マッケイ(Al McKay)が来て、「俺の音をもっと上げろ」と言う。 それで帰っていくと、今度はラリー・ダン(Larry Dunn)が来て、「キーボードが聴こえない」と言う。 そしてミックスをやっていると、モーリス・ホワイトがキックをこっそり上げていくらしいんですよ(笑)。 キックってレベルを決めるのにすごく重要なものなので、いろいろやり直さなきゃいけないっていう。

原:それは大変ですよね、本当に(笑)。

冨田:ステップニーとモーリスがいたときのアースは2大巨頭体制で、すごく仕事しやすかったらしいんですね。 その後、かならず共作でプロデューサーを入れるんだけど、モーリスが偉大になりすぎて、彼の言うことを聞いて演奏する体制にメンバーが反旗を翻すみたいな。 音が急に良くなったのは、ステップニーが亡くなるときに手がけていた最後のアルバム『SPIRIT』なんです。 演奏の精度も上がったし、エンジニアリング的な良さも頂点に差しかかって、この後ずっといい調子でいく感じになったアルバムから、ステップニー作曲の曲を聴いてください。 ちなみに、デモバージョンが『Step on Step』に入っています。 アースで、「On Your Face」。

冨田:前作から音響的にアップデートされて、アレンジャーやつくり手はそういうものにすごく刺激されるんですね。 アレンジ自体がすっきりしたとか、リズムの精度が上がったとか以上に、つくり手の高揚をもっとも感じます。 惜しくもこの76年にステップニーは亡くなってしまうわけで。 この音像やアレンジを手に入れて、そこで自分が亡くなってしまうということは想像もしてなかったと思うんです。 ステップニーはサンプリングとかされてから、より注目されるようになった感じがありますよね。

原:それが本筋だったのかもしれないですね。 90年代後半に、4ヒーロー(4Hero)とかUKのクラブジャズの人たちが割と壮大にストリングスを入れたじゃないですか。 そのときに、ミニー・リパートンやマリーナ・ショウ(Marlena Shaw)、テリー・キャリアー(Terry Callier)などステップニーが関わったレコードをよく紹介していたのは覚えているんです。

冨田:むしろ、2000年代になってからの方が、ステップニーの名前を多く聞くようになったと思います。 僕のリアルタイムに近い印象としては、デヴィッド・フォスターやエドゥアルド・デル・バリオとかと並列の共作者だったんですね。 ところが掘っていくと、アースの成り立ち自体にステップニーが関わっていたことがわかったのは、なかなか新鮮でした。 その辺りを追いながら選曲してみたという感じです。

後編はこちら

冨田ラボ / 冨田恵一

音楽プロデューサーとして数多くのアーティストに楽曲を提供する他、冨田ラボとして今までに7枚のアルバムを発表。 2022年にはオリジナルアルバム「7+」をリリース。 冨田ラボの20周年を彩る20名の豪華アーティストが参加。 2023年、冨田ラボとしての活動が満20年を迎える。 6月21日には20周年を記念したアルバム「冨田ラボ / 冨田恵一 WORKS BEST 2 〜beautiful songs to remember〜」をリリース。 数々のヒット作品に関わり、圧倒的な支持を得るポップス界のマエストロ。

原 雅明

音楽に関する執筆活動の傍ら、レーベルringsのプロデューサーとしてレイ・ハラカミの再発などに携わる。 LA発のネットラジオdublab.jpのディレクター、ホテルの選曲やDJも手掛け、都市や街と音楽との新たなマッチングにも関心を寄せる。 早稲田大学非常勤講師。 著書『Jazz Thing ジャズという何か』ほか。

Photos:Yukitaka Amemiya

Words & Edit:Shota Kato