オーディオテクニカのレコードプレーヤーは、いろいろな材質で作られています。カーボンとは炭素のことで、元素記号は「C」。空気中では二酸化炭素や炭酸ガス、地中では石油やダイヤモンドなど、有機物として地球上にさまざまな形で存在しています。今回はそんなカーボンについて、オーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきました。

素材のお話、アクリル編はこちら

比較的新しい素材

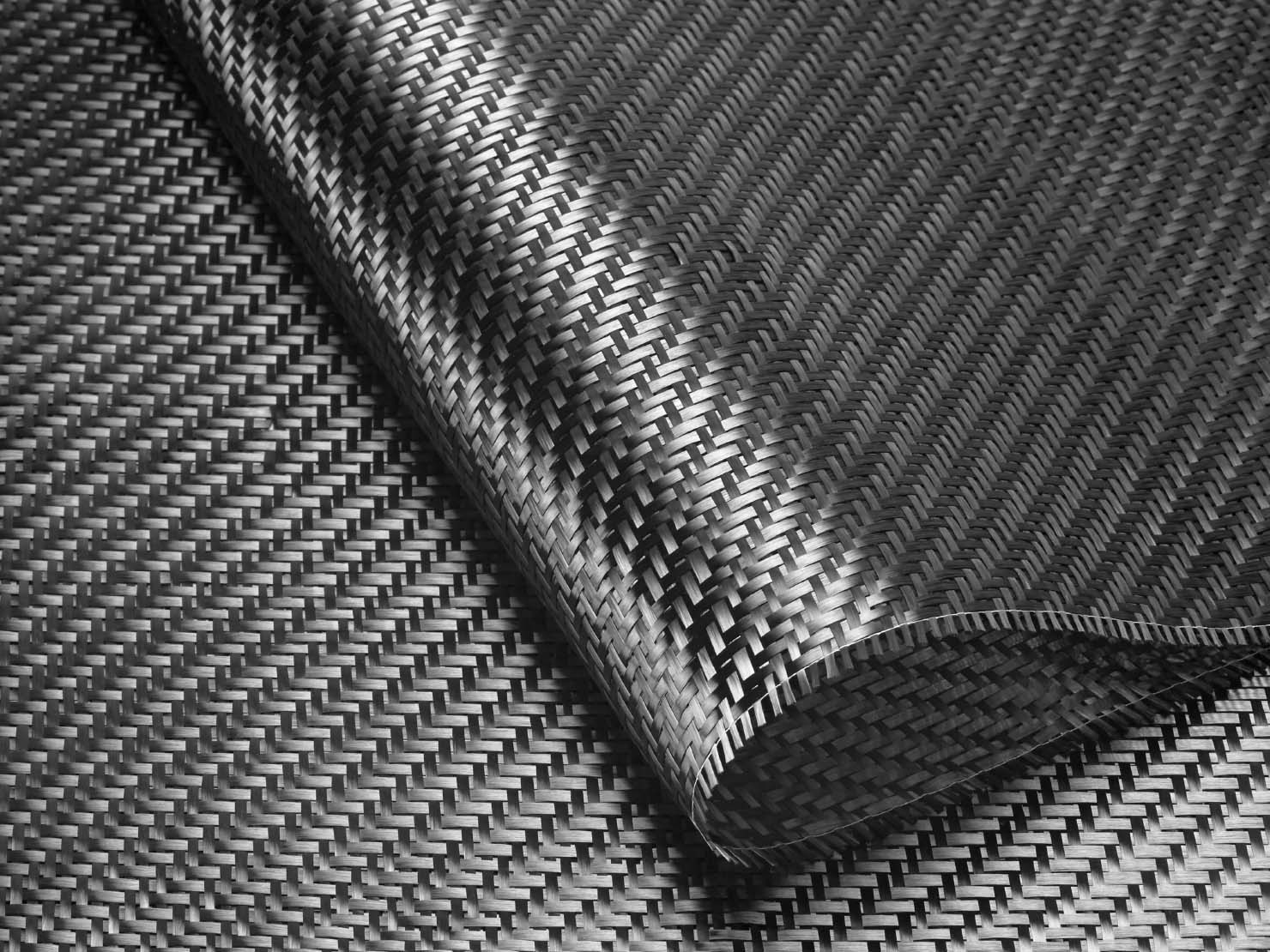

アナログの全盛期というと1980年代までですが、その頃レコードプレーヤー周りには存在せず、その後大きな発展を見た素材があります。カーボン・ファイバーです。

もっとも、カーボンそのものは1970年代からプレーヤー周りに用いられていました。パイオニアがトーンアーム周辺に用いていたカーボングラファイト(黒鉛)が代表的です。黒鉛といっても鉛が含まれているわけではなく、炭素の原子が高い圧力下で規則的に結晶し、固く鳴きにくくなった状態をいいます。

当時としてはそれも画期的な素材でしたが、80年代に入るとさらに物性を高めた素材がオーディオ界に登場します。カーボンファイバーを使った成型品です。

カーボン製の振動板

カーボンファイバーは紙の10倍を超える剛性を持つため、オーディオ界ではまずスピーカー、とりわけ低音を担当するウーファーの振動板から採用が始まりました。1982年に発売されたヤマハの高級スピーカーNS-2000を皮切りに、画期的な素材として瞬く間に採用が進んでいきます。

余談になりますが、世界最高の技術を使って世界一の速さを求めるF1レーシングカーですら、カーボンファイバーが使われるようになったのは1981年からです。その翌年にはNS-2000が登場しているのですから、当時の日本オーディオ界がどれほど進んでいたかが分かります。

ダイヤモンドの盛衰

さらに余談を続けると、カーボン=炭素の究極の形がダイヤモンドだということは、ご存じの人も多いでしょう。レコード周辺でも、針先や超高級カートリッジのカンチレバーなどに採用されています。

ダイヤモンド振動板を、特に高域再生を担うトゥイーターに採用したスピーカーシステムは、数百万円もする海外の高級品にごく限られた数、存在しています。カンチレバーと同じく、やはりダイヤモンドが究極の素材だからです。

そんなダイヤモンド振動板も、日本では1990年代に実用化しています。特にビクターのSX-1000 Laboratoryは、セラミック振動板の表面に結晶を成長させる方式ではありましたが、8cm口径のスコーカーまでダイヤモンドにしてしまったのが驚異的でした。今は少々元気がないようにも見える日本のオーディオ界ですが、基礎技術の蓄積は本当にとてつもないものがあるのです。

1990年代以降、日本のオーディオ界は大規模な物作りが徐々にできなくなっていき、カーボンやダイヤモンドを採用したスピーカーは、ほとんどが市場から撤退していきました。

まだまだ応用の可能性がある

一方、レコードプレーヤー周辺にカーボンファイバーのメリットがもたらされるのは、21世紀になってからといってよいでしょう。前述の通り、カーボンは軽くて極めて強度の高い素材で、精密な回転/振動系を持つプレーヤー周辺にとって、メリットの大きな素材なのです。

例えば、オーディオテクニカのプレーヤーでいうと、AT-LPW50BT RWのトーンアームがカーボンファイバーを素材に採用していますし、AT-LP60Xなどへ純正装着されているカートリッジのカンチレバーもカーボン製です。

ほか、カーボン製のヘッドシェルもいくつかの社から発売されていますし、ヘッドシェルとカートリッジの間に挟んで音質チューニングをするための「カートリッジ・スペーサー」にもカーボン製があります。ほか、ターンテーブルシートやスタビライザーにも、カーボン製のものを見つけることができます。

カーボンを使ったレコードプレーヤー周りのアクセサリー類には、幾らか大ざっぱではありますが、特定の音質傾向を認めることができます。まずノイズが際立って少なくなり、低音方向にグッと馬力をつけながら重苦しくならない、という傾向です。ものによっては中域が張ってやや不自然に明るい方向となるものもありますが、そういう音は少数派といってよいと思います。

カーボンファイバーによる成型品が使われ始めた当初、それらは量産が難しくとても高価なものでした。しかし、時代が進んでカーボンはより利用しやすいものとなってきています。これからカーボンがオーディオのいろいろなところへ応用されていくようになった結果、私たちの再生する音楽も、また新しい横顔を見せてくれるようになっているかもしれません。楽しみに待とうではないですか。

Words:Akira Sumiyama