1972年に発売された金延幸子の最初のアルバム『み空』は、度々のリイシューを経て私たちの元に届けられてきた。 特に2019年、シアトルのレーベルLight In The Attic(ライト・イン・ジ・アティック)からリリースされたことは、アメリカを中心に海外の多くのリスナーに彼女の音楽が届くきっかけになったことだろう。

2023年には、1998年に発売されたアルバム『Folk In The Road』が久保田麻琴らの手によってリプロダクションされ、再発売。 過去のインタビュー等で金延本人の口から語られていた通り、この作品が生まれた背景には、アメリカのSF作家フィリップ・K・ディック(Philip K. Dick)との出会いが大きく関係している。 先述の『み空』も、細野晴臣という人物との出会い無くしては世に出ることがなかった作品である。

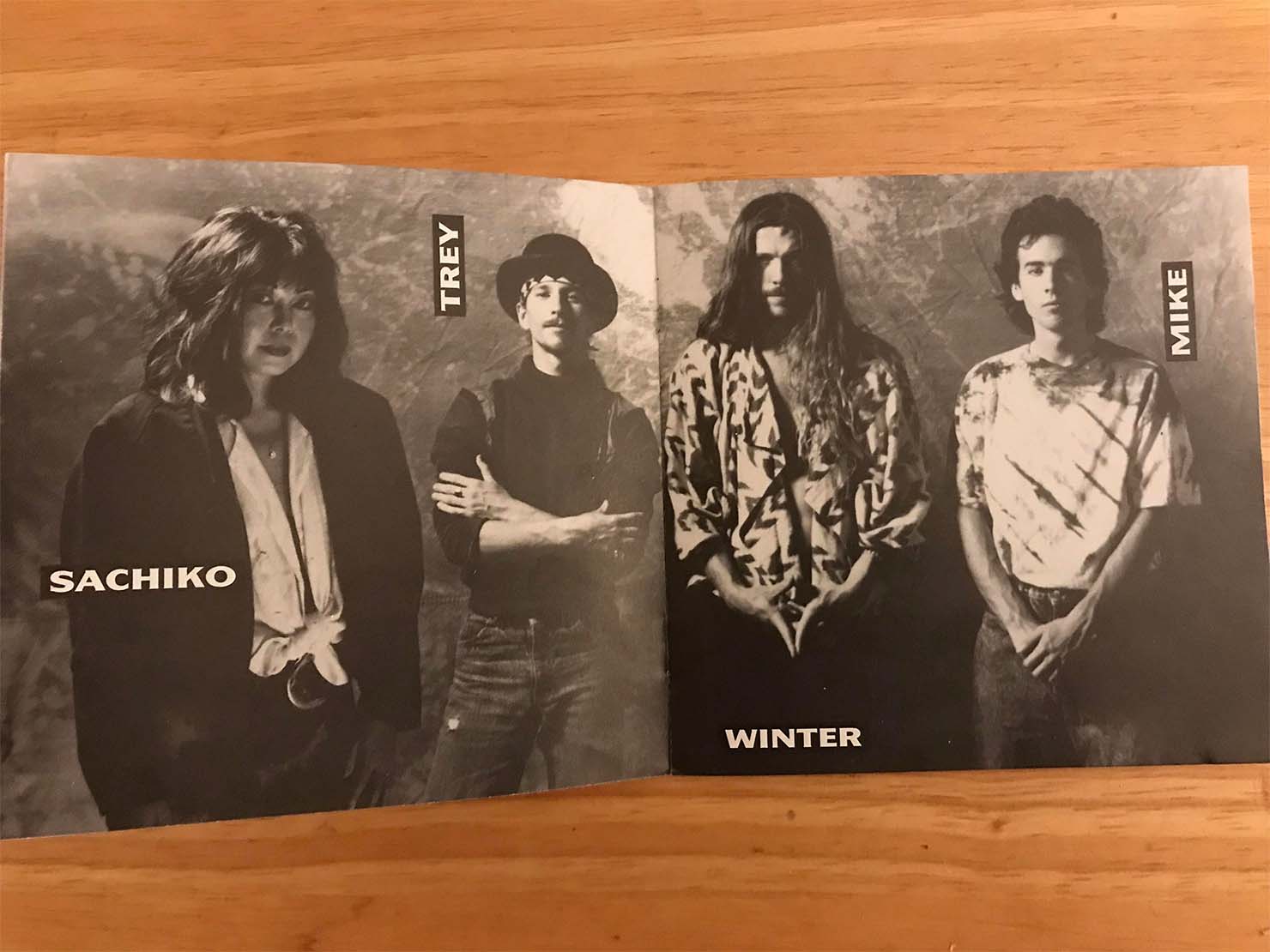

このインタビューでは、アメリカ移住後として最初のアルバムとなったSachiko + Culture Shock名義の作品『Seize Fire』の話を中心に、「日本の女性シンガーソングライターの草分け」と呼ばれた彼女が、渡米後にどのような人々と出会い、その音楽性を進化させていったのかを辿る。

1991年に自主レーベルからリリースされた『Seize Fire』は、当時アメリカを訪れていた中川五郎が偶然発見したことで、日本国内では1993年にMIDIからリリースとなった。 その際に音楽評論家で金延のパートナーであるポール・ウィリアムズ(Paul Williams)がこんな文章を寄せている。

タイトルには、2つの意味がかけ合わされている。 ひとつは、世界を破壊する武器の放棄を意味する「Cease Fire(火を消す)」。 これに「Seize(つかむ)」という言葉がかけられたことによって、単純な平和のイメージをはるかに超えた意味が与えられている。

奇しくも現在、2023年10月のハマスによるイスラエルへの越境攻撃と今も続くイスラエル軍によるガザへの侵攻に対して、各地で「Cease Fire」が叫ばれている。 『み空』の時代とは異なるメッセージを発するに至ったその背景から、私たちが知らなかった金延幸子というアーティストの一面が見えてきた。

アメリカ移住で変化した詞作への意識

昨年、2023年末に4年ぶりの来日で全五ヶ所をツアーでまわっていらっしゃいました。 印象的だったことはありますか。

去年は、若い人たちがバックアップしてくれたことですね。 すばらしい演奏をしてくれたベースの細野悠太さんとギターの西海孝さん。 それから幾何学模様のDaoud AkiraさんやRyu Kurosawaさんがバックアップしてくださって、感動しました。 私は、幾何学模様がすごく好きなんですよ。 以前、アメリカで彼らの前座をやらないかと誘われたことがあったんですけど、前後に予定があったのと私の住んでいるところから会場まで車で6時間くらいだったこともあって断っちゃったんです。

では、今回は待望の共演だったのですね。

そうそう。 きっと幾何学模様とはあの頃から何となく繋がっていたんですよね。 去年の春頃から聴き始めて、Youtubeでライブも観て気に入っちゃって。 彼らからは、バンドで一緒に音楽をつくっているという感じがすごくする。 日本のミュージシャンを好きになったのは、これが2度目ね。 最初は、はっぴいえんど。 『み空』は、はっぴいえんどの細野晴臣さんや松本隆さんに助けてもらってできました。 私は『み空』の詞を書く上で、松本隆さんにすごく影響を受けています。 このことはまだ誰にも言ってないんですよ。

そうだったのですね。 松本さんの詞のどういうところが好きでしたか。

特に「道行き」という曲で、松本さんの影響を受けました。 松本さんの歌詞には、風都市とか風とか、風景とか、そういうものが出てきますよね。 それが、とても好きだったんです。 それまでロックの人が使ってなかった言葉を使ってらっしゃって、それがすごく面白かった。

1972年にリリースされた『み空』以降、金延さんがアメリカに移住してからのお話を聞かせてください。 1991年にSachiko + Culture Shock名義で自主レーベルのLXRからアルバム『Seize Fire』をリリースされましたよね。 Sachiko + Culture Shockの音楽は『み空』とは違ったハードなサウンドで、そのギャップに驚きがあります。

『み空』以降は(Sachiko名義で1981年に)シングル「Folk In The Road / Tokyo Song」を出して、(Sachiko + Culture Shock名義では)『Seize Fire』の前にEPも出しました。 夫でロック評論家のポール・ウィリアムズと結婚してからロックをたくさん聴いていたんです。 ニール・ヤング(Neil Young)とかヴェルヴェット・アンダークラウンド(The Velvet Underground)とか、ボブ・ディラン(Bob Dylan)、それにザ・バンド(The Band)とかね。 彼の好きな音楽を色々聴かされて、すごく影響を受けました。

昔からロックは好きだったんです。 ビートルズ(The Beatles)とかアニマルズ(The Animals)とかローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)とかキンクス(The Kinks)とか、イギリスのグループがね。 本当は元々フォークという感じではなかったんですね。 でもあの頃、日本でオリジナルの曲をつくってギターを弾いてパフォーマンスができるのは、フォークの集まりしかありませんでした。 だからフォークのコミュニティで、フォーク的なものを弾きながら歌っていたんです。

当時、URC(アングラ・レコード・クラブ)や高田渡とかが出てきて、フォークミュージシャンのなかでは反戦歌やプロテストソングが行き渡っていましたよね。 私はそういう曲は書けなくて。 けれど、アメリカに移ってそれがコロッと変わってしまったんです。 日本では戦争がどうとか歌う気にはならなかったんですけど、アメリカに住むと歌おうという気持ちになりました。 人種差別や人が銃で撃たれるよいう光景が当たり前にあったり、大統領が殺されることがあったり、アメリカは複雑なんです。 ポールも政治的な人でしたから。 私が聴いていたもののなかにはソーシャル・ステイトメントを感じるものもあって、だからロックで叫びたくなるような曲を書くようになったんです。 フォークがダメとかではなくて、自分の感覚で感じたままに曲を書いて歌っていました。

アメリカの社会から影響を受けて曲を書くようになったと。 『Seize Fire』は「Big Light」という曲も収録されていますね。

私の友達にAlan Gleasonという人がいて、彼から漫画の “Barefoot Gen” (『はだしのゲン』)をもらったんです。 読んだら腰が抜けて立てませんでした。 こんなことがあったんだとまざまざと見せられて、すごく泣きました。 昔、ポールと会って結婚しようと頼まれたときも最初に気になったのは原爆のことでした。 原爆を日本に落としたアメリカから来た男性と結婚できるかどうか、すごく悩んだんです。 でも子どもができて、この子を大切にしたいと思った。 ちょうどポールの日本のビザも切れる頃で一緒に来てくれないかと言われて、『み空』の完成を見ないまま日本を出たんです。

私とポールには、奇妙な繋がりがあります。 というのは、ポールのお父さんは原爆をつくった科学者の一人だったんですね。 彼はそのことを「すごく嫌だ。 恥ずかしい」と言っていました。 そういう意識から、彼は日本人の女性と結婚したいと思っていたんです。

ポールさんには罪の意識のようなものがあったということでしょうか。

ありました。 このことは、最近になって音楽評論家の室矢憲治さんから聞かされました。 それまでは知らなかったことなんです。 室矢さんは、ポールと私を引き合わせてくれた人です。

“Barefoot Gen” を読み上げて、それでギターを持ったんです。 「Big Light」をつくったときは、この歌をアメリカで歌うことってなかなか勇気がいるだろうなと感じていました。 でもやってみようと思った。

『み空』は時代を越えて多くの人に聴かれています。 一方で、金延さんのよりロックな側面としての『Seize Fire』は、今の時代にまた聴かれるアルバムになるかもしれません。

私が80歳になって『Seize Fire』の曲をやっていたら、グラニー・ロックと言われるかもしれない(笑)。 元気があったら、やってもいいですよね。

DIYな活動をしていたSachiko & Culture Shock期

ぜひ、『Seize Fire』の曲もライブで聴いてみたいです。

当時、Sachiko & Culture Shockというグループで2、3回、ドイツに行ってツアーをしました。 その後もまた来てくれと言われたけれど、ツアーって難しい。 スポンサーがいなかったから全てを自分でやらなければいけませんから。 ブッキング・エージェントを見つけるためにドイツに行ったこともありました。

直接、交渉したんですか。

そう。 ドイツでインディペンデントのコンフィデンスのようなイベントがあったんです。 そのときはもう『Seize Fire』が完成していて、そこで一枚一枚配って、ブッキングしてくれる人を一人見つけました。

そもそもなぜドイツでライブをしようと思ったのですか。

当時、ポールが「Bob Dylan What’s Happen」という本を書いて自分の出版社から出版していました。 ある日、その本を本屋さんで見つけたボブ・ディラン好きのドイツ人の旅人2人が訪ねて来たんです。 その日にちょうど「Folk In The Road / Tokyo Song」のプレスされたシングルが届いて、私はお土産にそのシングルを彼らにあげたんですよね。 その後、彼らのお友達でポピュラーなDJであるアラン・バングス(Alan Bangs)が「Folk In The Road」をラジオでかけてくれました。 それが受けたみたいなんです。

その後、その2人が、ワークショップとアランのラジオでのインタビューのためにポールをドイツに招待しました。 私はドイツに行くポールに、自分の曲をレコーディングしたカセットを預けたんです。 そうしたら、再びアランがラジオで曲をかけてくれた。 そこでも受けたみたいで、「君をブッキングしたい。 ドイツでツアーをやらない?」と声がかかりました。

ツアーはやってみたかったけど、貧しかったので飛行機代を払うお金がない。 そのことを姉に話したら、お金を出してくれることになってドイツに行くことができたんです。 アラン・バングスにも会いましたよ。 アランはマリアンナ・フェイスフル(Marianne Faithfull)にもインタビューしているような人で、当時の私は本当に無名だったにも関わらず、ラジオでのインタビューに誘ってくれたんです。

Culture Shockのメンバーとはどのように出会われたんですか。

自分でミュージシャンを探しました。 ドラムの人はお友達だったからすぐバンドに入ったんですけど、難しかったのはベーシストとギタリストを探すことでした。 パフォーマンスに行った会場や、ハウスコンサートに出て行って、この人いいなと思ったら話しかけて誘ったんです。 練習はうちの家でしていました。

自らドイツのブッキング・エージェントに交渉しに行ったり、自主レーベルからリリースをしたり、メンバーを自分で探したりと、とてもインディペンデントな活動をされていたのですね。

今でも本当によくやっていたなと思います。 昔は怖さ知らずだったんですよね。 車でサンフランシスコに行って、必ずニュースペーパーとかマガジンのオフィスを訪ねて、私たちのパフォーマンスを記事にしてくださいってお願いするんです。 あとは告知のポスター貼りも自分でやっていましたね。 やりたいと思ったことは、やらなきゃ絶対に気が済まなかった。

スティーブ・ガンとの出会いがパフォーマンスを再開する契機に

アメリカに移住されてからさまざまなアーティストとの出会いを経験されてきたかと思いますが、近年ではスティーブ・ガン(Steve Gunn)との出会いも気になりました。

WFMUというラジオ放送のDJにジョー・マガスコ(Joe McGasko)という人がいて、インタビューしてくれたことがありました。 そのときにライブもしたんですけど、それをスティーブ・ガンがたまたま聴いていたんですよね。 彼は『み空』のことは知っていたようで、そのライブを聴いてすごく良かったとジョーにメールをしたそうです。

彼と出会うずっと前に、一人で演奏するのが寂しいし、もっと良いギターを入れたいと、フィリップ・K・ディックに拝んだことがあったんです。 フィリップ・K・ディックはいまだに私のエンジェルで、困ったことがあったら彼にお話ししてるんです。 どうか素晴らしいギタリストを見つけてくれって。 そしたらスティーブが見つかった(笑)。

私はミュージシャンを見るときに、必ずライブで判断します。 いくら良いレコードをつくっている人でも、ライブを聴かないとその人の本質は分からないですから。 スティーブのライブ動画を観てすごく気に入っちゃって、どういうところで歌ってるのかなと探していたら、隣町で開催される「Huichica Music Festival」に出演することを知ったんです。 そのことを調べているときに、昔の友達から電話がかかってきて、スティーブについて話したら友達だって言うんです。 その後、スティーブからも電話がかかってきて、近くにいるから会おうということになって知り合いました。

彼からは、どうしてライブでパフォーマンスしないのかと聞かれました。 「私は歳だからだめなのよ」って言ったら「だめなことなんてない。 僕の友達の女性のシンガーソングライターは90歳でまだやっているよ」と言われて驚きました。 それから何週間か経って、彼のロード・マネージャーから電話がかかってきて、次の彼のツアーの前座をやらないかと声をかけてくれたんです。 それ以降、色んなところから声がかかるようになって2019年はたくさんパフォーマンスをすることができました。

スティーブ・ガンとの出会いが重要だったんですね。

フィリップ・K・ディックは再び歌を書き始めるきっかけをくれた人。 スティーブ・ガンは再びパフォーマンスをするきっかけをくれたんです。 彼はすごく私のことを推してくれた。 それから、アメリカで『み空』がLight In The Atticからリイシューされるというときも、スティーブが「もっと早く出そうよ」とレーベルを急かしてくれたんです。

フィリップ・K・ディックから教えられた「人間らしさ」

なるほど。 昨年末、代官山でのライブで金延さんが「物事を丸くまとめてポジティブにしていきましょう」といった発言をしていたのが印象に残りました。 あの言葉の意図について教えていただけますか。

今、世の中を見渡していると、何が真実か分からなくなっている。 昔、1976年ごろにフィリップ・K・ディックと話したときに彼が言っていました。 「カードくらいの大きさのデバイスが未来にできる」ってね。 当時、普通の人はPCすら持っていないような時代に、ポケットに入るデバイスが人類の脳になると言っていたんです。 人は何をやるにしてもそれに聞いてやることになって、デバイスが神や先生のようになって、人間らしさというものが段々と失われていくんだ、と。

では人間らしさとは何か、というと、愛情を持っていることです。 人が困っているときや痛んだときに、それに対して助けようという気持ちになること。 それがない人はもうロボットと同じだと言っていましたね。

フィリップ・K・ディックの本で(映画『ブレード・ランナー』の原作の)「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」がありますよね。 アンドロイドは人間に似ているんだけど、脳と考え方が全然違う。 エンパシー、同情心というのが全然ないわけです。 そういうものがこれから失われていくんじゃないかな。 メディアやSNSに流れてくる情報とそこに含まれている嘘に、人間は振り回されていると感じています。

世の中を丸く収めましょう、何でも丸く収めましょうというのは、とんがったところのない心にならないとダメだということなんです。 優しさとか同情心とか、愛情っていうものを絶対になくしてはならないということ。 それを持っていれば、物事を丸くまとめられると思うんです。

これから私たちがやらなきゃならないことは、やっぱり「リバース」ですね。 今まではただ進歩してきて、その進歩がポジティブなものなら良いけれど、地球や人をだめにしたりするネガティブな進歩は見直していかなくてはならない。 フィリップ・K・ディックもそういうことを話していました。

Words :Koki Kato

Edit:Kunihiro Miki