近年改めて注目を集める真空管アンプ。ソリッドステート式(トランジスター式)とは構造や音の傾向にも、はっきりとした違いがあります。今回、オーディオライターの炭山アキラ先生が、真空管アンプの仕組みや歴史的背景、トランジスターとの違い、音への影響、そして真空管アンプならではの楽しみ方について、わかりやすく解説します。

真空管とトランジスター、その違いと時代の流れ

スピーカーを駆動するアンプには、大ざっぱに分けて真空管式とソリッドステート(トランジスター)式があります。最近は、ヘッドホンアンプにも真空管式をよく見るようになってきましたね。でもその両者、一体何が違うのでしょうか。

ラジオ放送やレコードの電気吹き込み、そしてスピーカーで音楽を鳴らす電気蓄音機、それらには音楽信号を「増幅する」ことが欠かせません。それを世界で最初に実現した「増幅素子」は、真空管でした。リー・ド・フォレストによって20世紀の初め頃に発明された真空管は、1910~20年代にそれら3種をはじめとする数々の産業を勃興させ、ラジオや電蓄も家庭へ急速に普及していきました。

このあたり、以前オーディオの歴史とともに詳しく解説していますから、よろしかったらご一読下さいね。

真空管は簡単にいうと、真空を保った空間の中で2本の電極の間に交流信号を流すと空間を電流が流れ、そこへ大きな電力を持った電極を隣接させると、その電気を使って最初の信号よりも大きな信号になって出てくる、という動作原理の素子です。増幅を真空中でやるのが真空管、固体の中でやるのがトランジスターですから、やってることはそう大きく変わらないんですけどね。

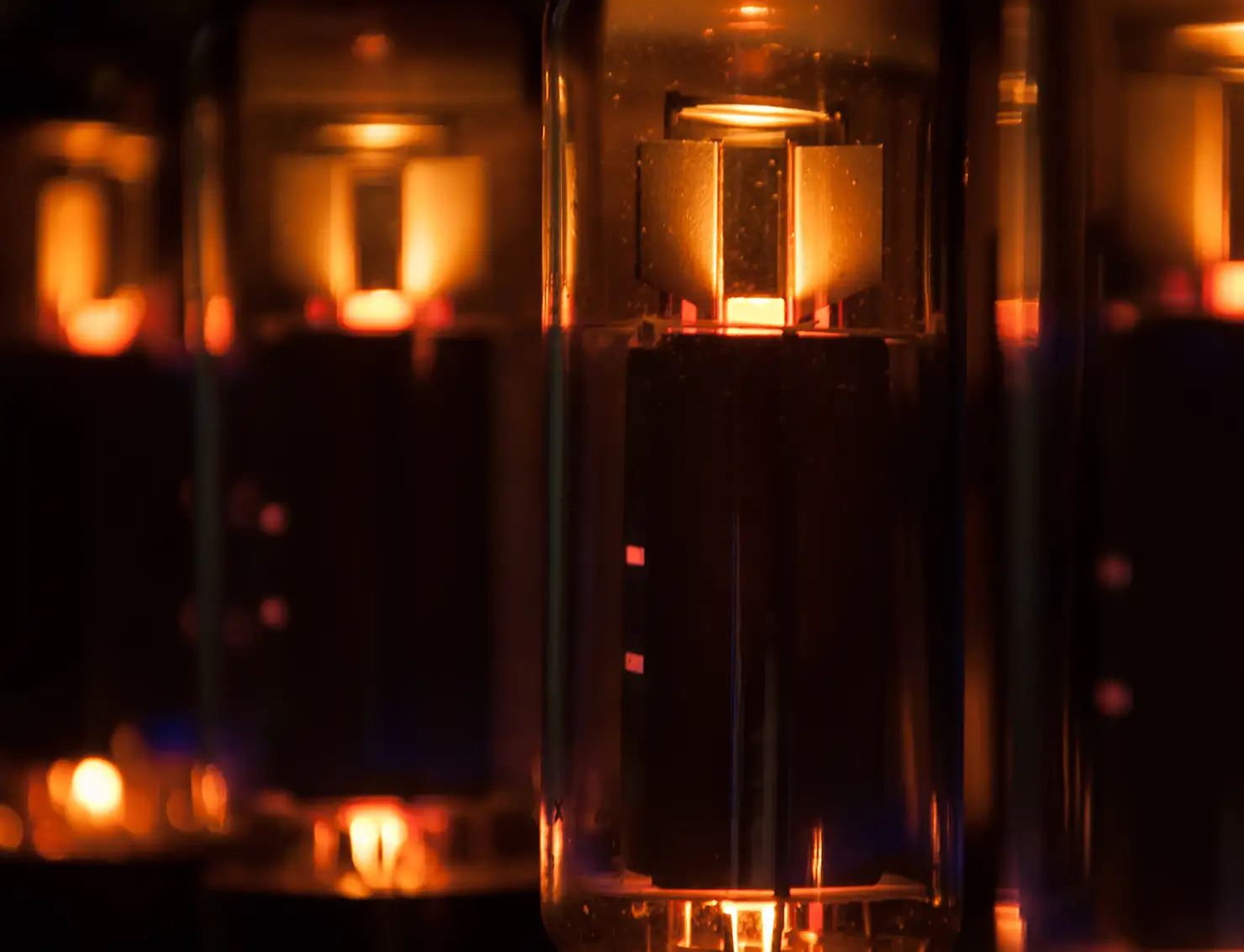

ただ、真空管は真空中に電気を飛ばすため、熱してやらなければいけません。多くの真空管が動作中に手で触れられないくらい熱くなるのは、そのためです。その分だけ電気代は余計にかかってしまいますし、特に夏場はエアコンで涼しくした部屋にヒーターをつけているような状態ですから、残念ながらエコとはいえない状況ですね。

その非効率を打開するために発明されたのが、トランジスターという素子です。トランジスターは温める必要がなく、また小さく廉価なものですから何個も並列に使うことができ、それでトランジスター時代になってアンプの出力は劇的に大きくなりました。トランジスターの発明が1940年代、アンプへ応用されるようになったのは60年代からです。

そういう道筋をたどったオーディオの世界は、1980~90年代の初頭頃まで、ごく趣味的な製品を除いて真空管アンプはほとんど見かけられなくなっていました。しかし、CDが爆発的に普及してデジタルオーディオ全盛となった90年代後半頃から、真空管アンプは少しずつ、しかし着実に息を吹き返していきました。音楽ソースがデジタル化していった一方、アンプは真空管がリバイバルする。面白い現象ですね。

当時、その現象について科学的な理論立てがなされました。曰く、「真空管アンプにはアウトプット・トランスというものがあり、それが可聴帯域外の音を遮るから、可聴帯域より遥か上にノイズ源のあるデジタル音源を上手く鳴らすことができているのだ」という考え方です。

その説は、確かに一理あります。同じ考えから、CDプレーヤーとソリッドステートアンプの間に挿入して使う「ライントランス」というグッズが、ほんの一時期ですが流行したこともありましたからね。

しかし、私は少し違う視点から、その現象を読み解いています。1990年代半ば頃には、今よりずっと廉価に中国やロシアで生産された真空管が入手できました。それらを使い、人件費の安いアジア諸国へ部分的な生産を移行することで、それまででは考えられないくらい入手しやすい真空管アンプが登場してきました。

それらは性能的にも往年の名器と呼ばれる製品群とさほど聴き劣りせず、当時失われかかっていた真空管オーディオの良き世界観を、新たな魅力として受容する人がどんどん増えていったのではないか。私はそう推測しています。いや実際、私も当時出てきたビックリするほど廉価な真空管アンプをいくつか聴いていますが、価格の枠を遥かに飛び越えた魅力が感じられたものです。

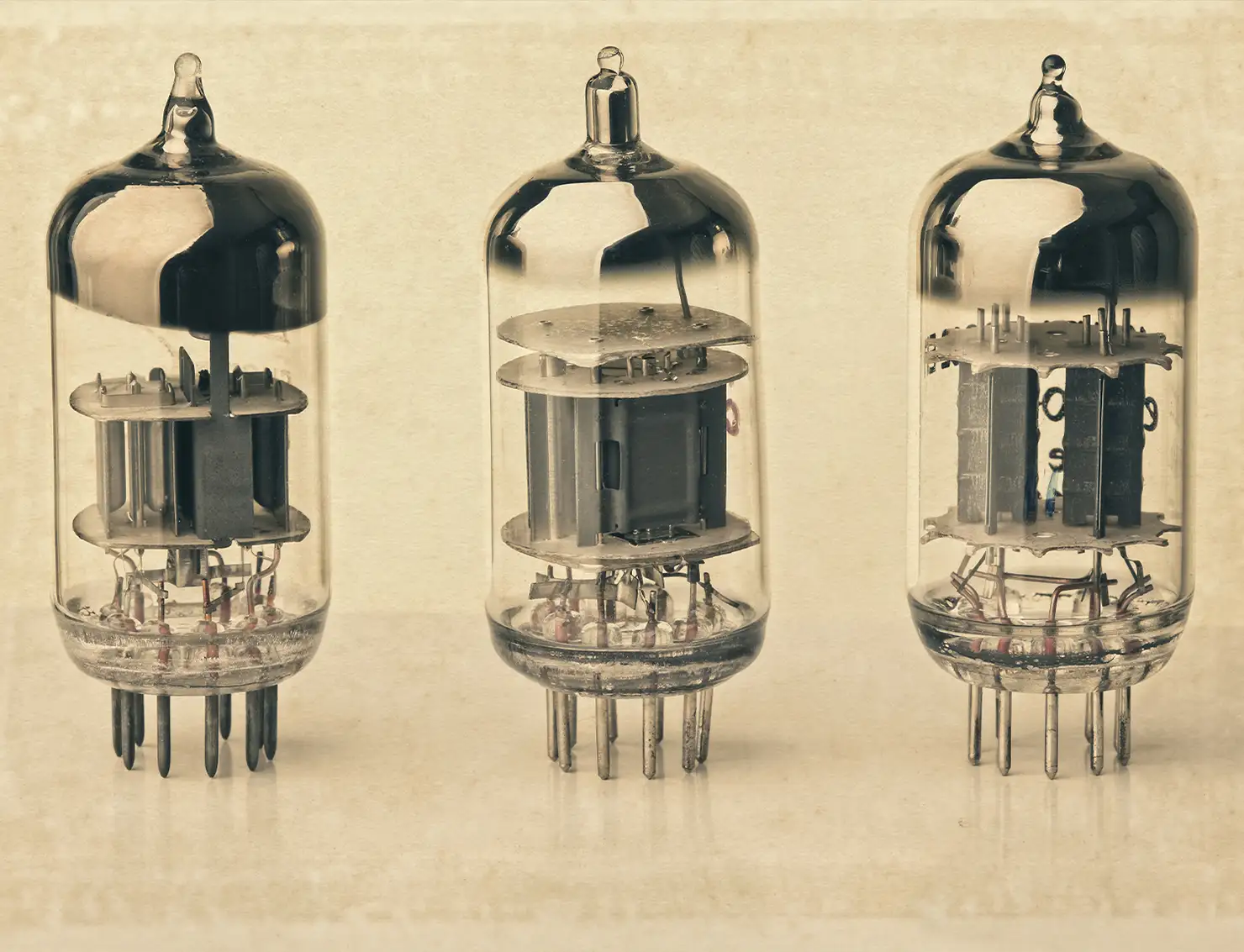

真空管の基本構造と種類

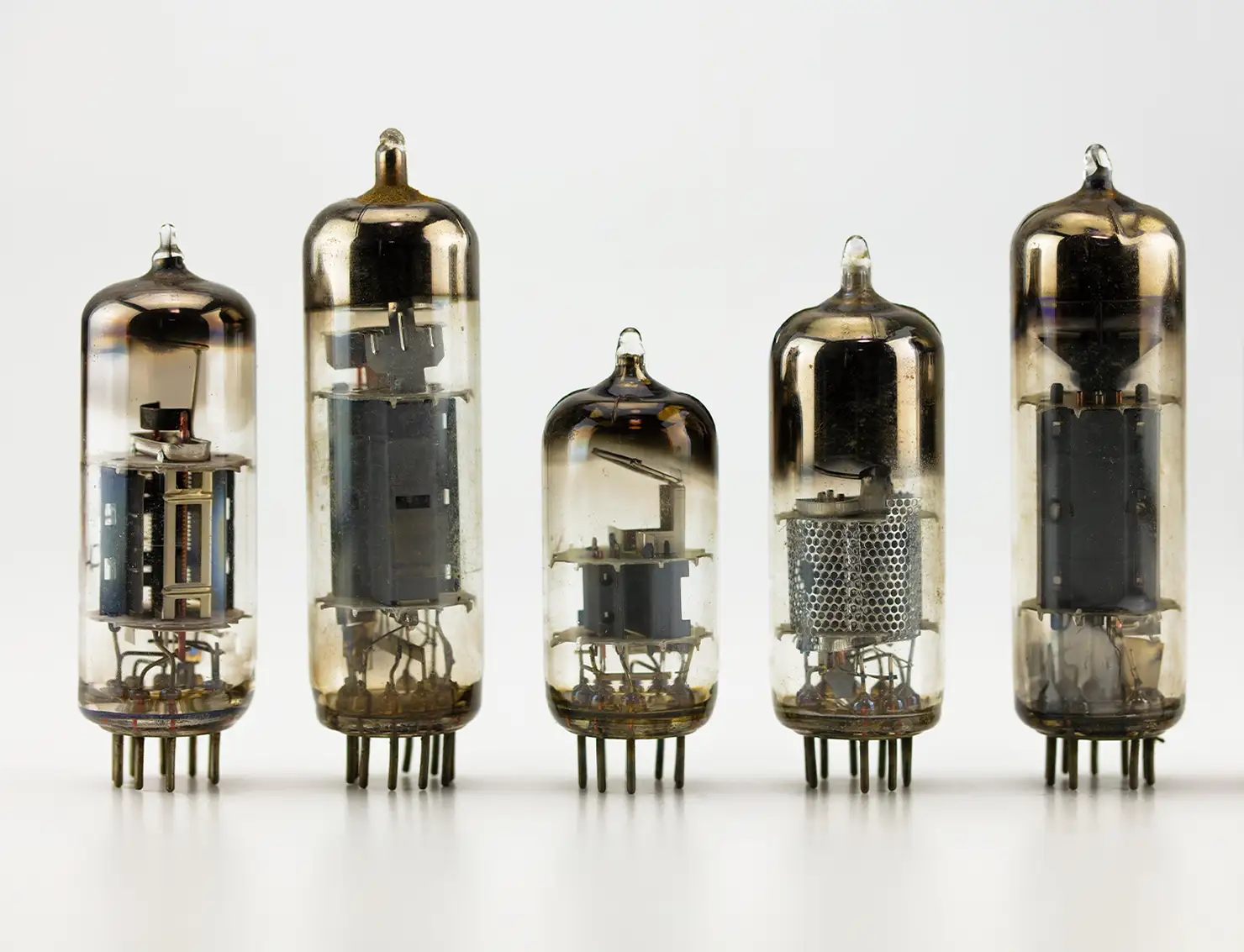

一口に真空管アンプといっても、いろいろな種類があります。そもそも真空管そのものにもいろいろな方式と形状のものがありますからね。世界で最初に発明された真空管は、二極管といいます。現在も多くの電気機器に採用されている電源部は、電源トランスで商用電源のAC100Vから必要な電圧を作り、ダイオードで+と-を往復する交流から+側のみの脈流を作り、それを電源コンデンサーへ溜め込むことで直流の電源を作っています。

そのダイオードの役割を果たす真空管が二極管で、整流管とも呼ばれます。現在の圧倒的主流というべき整流素子は固体素子のダイオードですが、そのダイオードという名を和訳すると二極管になります。同じ働きをする素子ですから、名前も引き継がれているのですね。

二極管に電極を1本追加し、増幅作用を得たのが三極管です。当初は増幅と違う意図で電極を追加したそうですが、それに増幅作用があることが判明し、ひょんなことから世界を変えてしまう大発明となりました。

三極管から効率をさらに高めるため、電極の数を増やした四極管(ビーム管)、五極管というものも開発されました。それらの多くは、アンプ側の特性を少し調整してやれば多くの銘柄へ対応させることが可能で、同じアンプでも真空管の銘柄を差し替えて自分の好きな音を出す、ということができるのが嬉しいところです。

さらに多くの真空管は、同じ銘柄のものをたくさんのメーカーが生産していました。それらは、基本的に全く同じ規格で作られているにもかかわらず、それぞれにビックリするほど音質の傾向が違ったものです。そしてそれは、現代の真空管メーカーでも同じです。

それら銘柄の違う真空管、また同じ銘柄でメーカーの違う真空管を、1台のアンプで差し替えて音の違いを楽しむことを「球転がし」と通称し、楽しんでいる真空管オーディオのマニアは結構多いものです。こればかりは、トランジスタアンプで真似のできない遊びといってよいでしょうね。

二極管から始まった真空管は、徐々に進化して五極管まで生み出しましたが、それらは名前の通り電極が加わっていくことによる用途や効率の変化ですから、ビーム管や五極管にも二極管、三極管の部分がしっかりと残されています。つまりビーム管や五極管の、三極管の部分のみを使って回路を構成することが可能で、それを「三極管結合」といいます。

なぜわざわざ専用の三極管があるのに、多極管を使うのか。もちろん「銘柄によって音が違う」という前述の項目を生かすということもありますが、三極管よりも多極管の方が開発年次の新しいものが多く、それだけ現代的なサウンドを求めることができる、ということも見逃せません。もっとも、現代的ならばそれでよし、というわけでもありませんけどね。往年の名品には名品なりのキャラクター、味わい深さがあるものですから。

真空管アンプには、他にも数え切れないほどの回路方式がありますが、これを解説し始めたらとてつもなく長くなりますし、また私には解説し切れないということもあります。どなたか他の識者へ解説を委ねたいと思います。

アウトプット・トランスと真空管アンプの関係

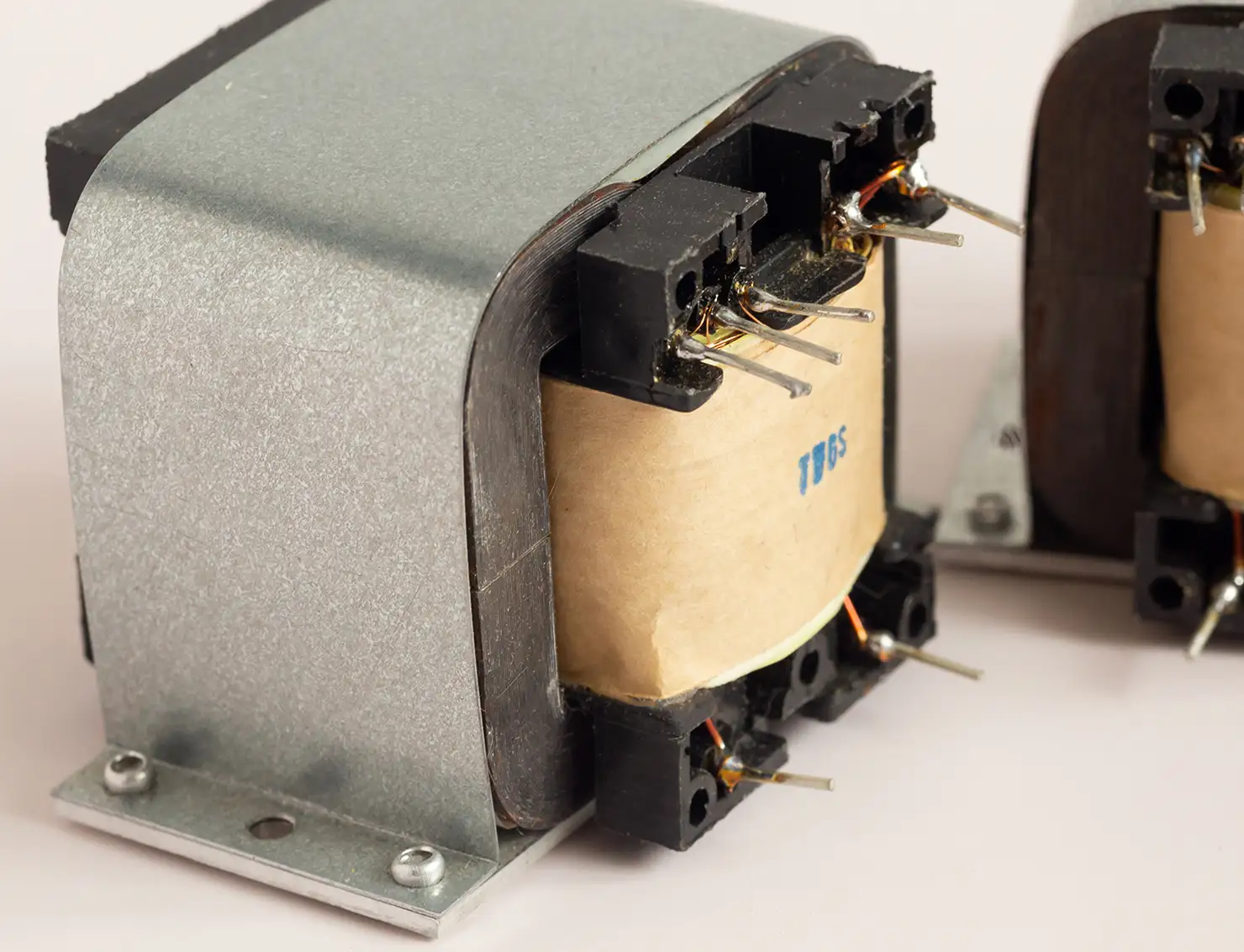

先に少しだけ話題にしましたが、真空管アンプにはアウトプット・トランス(OPT)というものが、ほぼ必ず装備されています。真空管は電圧を増幅する働きのある素子で、出力された大きな電力の信号はインピーダンス(交流抵抗)が高く、そのままではスピーカーを上手く鳴らすことができません。それで、トランスを使ってスピーカーをちゃんと鳴らせるレベルまで、インピーダンスを下げてやる必要があるからです。

OPTは、アンプ全体の音質を大きく左右するパーツといって過言ではなく、そのクオリティによって奏でられる音楽は天と地ほども差が出てしまいます。ですから、真空管アンプの中でも最も物量とコストのかかったパーツとならざるを得ず、真空管アンプがソリッドステートよりも高価になる原因の一つとなっています。

また、OPTはあまりインピーダンスを下げようとすると規模がさらに大きくなり、内部の巻き線が長くなって音を損なう副作用も生じますから、どこまでも大きくするのは難しいものです。しかし、インピーダンスを下げ切れないと今度はスピーカーをドライブすることが難しくなり、低域はボヨンと膨らみ、高域はやや詰まった傾向になることが普通です。

それでOPTは結構ギリギリのポイントで作られているものが多いのですが、おかげでアンプの出力抵抗をあまり低くできず、即ちダンピングファクター(スピーカーのインピーダンスとアンプの出力インピーダンスの比)というデータがソリッドステートに比べて稼ぐことが難しく、それが真空管アンプとソリッドステートでスピーカーの鳴りっぷりが違う、大きな原因の一つとなっています。

一方、世の中にはごく稀に、アウトプット・トランス・レス(OTL)というアンプも存在します。OPTが存在しない分だけ音の鮮度がハッとするほど高く、物凄い厚みと力感を聴かせるように記憶していますが、その一方で出力のインピーダンスを下げるために膨大な数の真空管を並列で使わねばならず、大変な物量ととてつもなく繊細な調整が必要になる製品で、極めて限られたマニアが愛好するレベルにとどまっています。

また、世の中には小さな筐体から1~2本の真空管が突き出したアンプもあります。「あれも真空管アンプでしょ?」とお思いの人もおられると思いますし、ある意味それも間違いではありません。しかし、あれはアンプのごく一部の増幅を真空管が担い、スピーカーをドライブする出力段はソリッドステートの素子が担当していることが普通です。こういう構成のアンプを「ハイブリッド・アンプ」と呼びます。

もちろん回路の一部に真空管が通るのですから、ハイブリッド・アンプも真空管アンプ的な旨味を感じさせるものが多いと認識しています。しかし、出力段がソリッドステートですから、純粋の真空管アンプより味わいが薄くなることは避けられません。しかし発熱も少なめだし、扱いやすさを含めてトータルでは薦められるアンプだと、個人的には認識しています。

声に宿る、真空管アンプの魅力

これまで挙げてきた真空管の銘柄、メーカー、回路方式、パーツなどにより、真空管アンプの音は千差万別となります。そんな中であえて最も影響力の大きな要素を1点挙げるとするならば、個人的には「三極管か多極管か」を挙げたいと思います。例外ももちろんありますが、吹き抜けるそよ風のように爽やかで抜けの良い三極管に対し、パワフルで実体感の濃い多極管、という大ざっぱな印象を持っています。

そして、それら全体を通じていえるのは、ソリッドステートに比べて「声の再現が魅力的」ということです。どこか歌い手をえこひいきしているような真空管アンプの情熱的な表現を聴いてしまうと、ソリッドステートの音は「全体を客観的に俯瞰した音」という感覚で捉えてしまいます。

魅惑の真空管アンプ、あなたも一度体験してみませんか?

Words:Akira Sumiyama