Chihei Hatakeyama / 畠山地平の音楽はドローンやアンビエントと称される中でも、海外を中心に幅広いリスナーを獲得してきた。 その活動は、アンダーグラウンドでマニアックなリスナーが多いというジャンルのイメージを刷新するかのようだ。

2006年にアメリカのレーベルKranky(クランキー)からデビュー・アルバム『Minima Moralia』を発表して以来、膨大な数のリリースを重ねている。 近年は海外でのライヴの機会も増え、活動のフィールドも広げてきた。 最近も、視覚障がいを持つクライマーを描いたドキュメンタリー映画『ライフ・イズ・クライミング!』(中原想吉監督作)の音楽を担当した一方で、ドラマーの石若駿とのデュオでライヴとレコーディングを実現した。

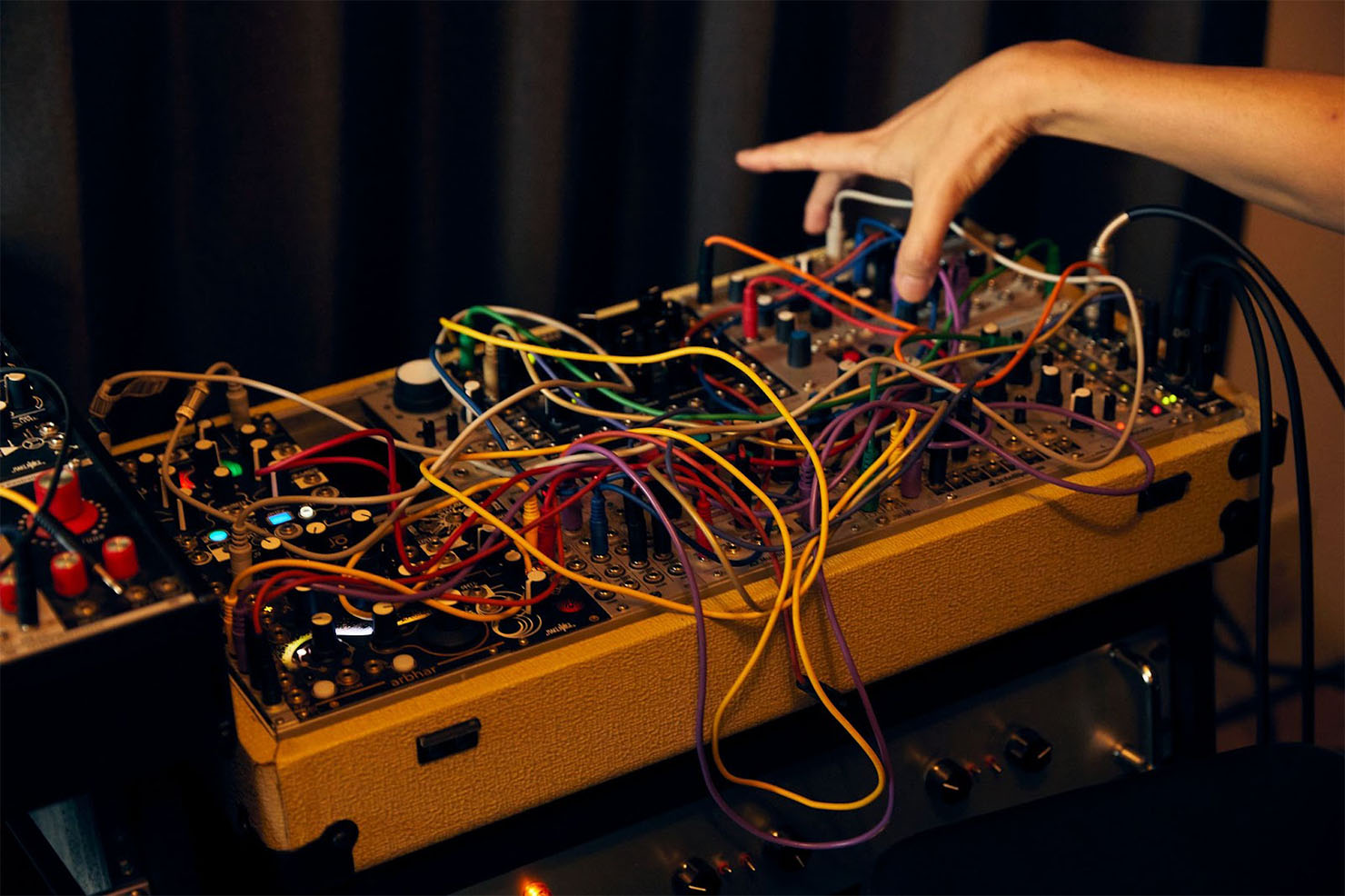

なぜ、Chihei Hatakeyamaの音楽はいま求められているのか。 その理由を知りたくて、このインタビューに臨んだ。 落ち着いた雰囲気のプライヴェート・スタジオで、ギターや持続する音のことから、欧米との比較や日常生活と音楽の在り方、日本文化の発見やパーソナルな部分まで、様々な話を伺った。

ドラマーの石若駿との演奏

まずは、僕もDJとして出演して、畠山さんと再会するきっかけにもなった長野のEACH STORYというフェスでの、石若駿さんとのライヴの話から訊かせてください。 エレクトリック・ギターとドラムのデュオで、ドローン、アンビエントとジャズという異なる領域が重なるとてもスリリングな演奏でした。 そもそも、なぜ石若さんと演ることになったのですか?

彼のラジオ番組で、即興セッションするゲストに呼ばれたのがきっかけです。 共通の知り合いがいて、一回、居酒屋で会ったことがありました。 そのラジオを聞いたフェスのブッキング担当の方から「すごい良かったんで、2人でやってくれませんか」とオファーが来たんです。

実際、あの時どう演奏に臨んだのでしょうか?

何も考えずに気軽にやろうっていう感じでした。 僕はドラムに合わせて正確にギター弾いたりとか多分できないだろうし。

演奏は即興ですか?

石若くんは多分全くの即興で、僕も即興って言えば即興だけど、ルーパーにネタは少し仕込んでいたんです。 自分のギターの演奏のサンプリングとその場の即興って感じですね。 即興でドラムとやるっていうのは、実は10年ぶりぐらいだったんです。 ちょっと古いですけど、Radian(ラディアン)とか好きで、憧れてましたね。 Jimanicaさんというドラムの方とベースの千葉広樹くんと、15、6年前かな、やってたんですよ。

Radianのようなエクスペリメンタル系のドラムではないのに、ジャズから来てる石若さんのドラムが畠山さんのドローンにとても合ってると感じました。

僕の印象としては、お互いのスペースを全然邪魔してない。 どっちを聴いてもいいみたいな。 石若くんのドラムは本当すごいなと思ってて、場合によっては彼のドラムだけを聴いてても全然大丈夫で、背景に僕のドローンが鳴っている感じでも良くて。 逆に、ちょっと僕のドローンの方をメインに聴いてみて、何か一緒のリズムが出てきているみたいでも良くて。

本当にそうでしたね。 ドローンとしても聴けるし、フリーフォームのドラムの音楽としても聴ける、絶妙なバランスでした。

レコーディングしたものも今編集中で、多分来年には出せると思います。

それは楽しみです。 ちなみに、即興ベースで、ジャンルの異なる人のセッションというと、異種格闘技みたいなノリになることもありますが、最初からそうした感じとは違っていたのでしょうか?

僕は演奏しながら、石若くんのドラムを結構聴いちゃうんですよ。 「クソ上手いな」って(笑)。 それで、自分も負けないぞ、みたいな気持ちには到底ならないんです。 ドラムなんで、音量はめちゃくちゃ大きい。 それが鳴ってる中で、自分が今何をやってるのか把握をするのにちょっと注意力が必要でした。 自分で音出しすぎて自分で何やってるかわかんないみたいな現象が起きないように、ドラムが鳴ってるけど自分も演奏の内容を把握できる程度にしようということは気にかけてましたね。

ギタリストによるドローンの発見

畠山さんは、ギタリストとしての自分をどう見ていますか?

最初の頃はとにかく、まともなギタリストになりたかったっていうのがあるんですけど、途中で諦めました。 早くに見切りつけて、大学生ぐらいのときにはもう無理だなと。 他に上手い人がいっぱいいるし。 そんなとき、Jim O’Rourke(ジム・オルーク)のインタビューを読んだんですよ。 いまにしてみれば、彼は罪な人だなと思うのは、「僕は一切練習しません。 レコーディングの時以外は一切ギターを持ちません」みたいなことを言っていて、それでいいんだと思ったんです(笑)。

(笑)。 でも、その後も基本的にギターは音作りの基盤の一つでしたよね。

ギターは弾いてたんですけど、ラップトップをメインで音楽作るようになったときに、最初はソフトシンセとかで作ってたんです。 でも、いろいろ素材を加工した方が面白いなってことに気づいて、それで自分のギターをサンプリングするようになったんです。 それが多分2003年頃ですね。 それから時が経って、ギターともうちょっと向き合ってみようかなってまた思ったのが、ちょうど会社を辞めたときでした。 時間もあるし、真面目にやってみようかと、1日2時間ぐらいギターの練習をするようになったんです。 そしたら、指が動くようになったし、難しいフレーズもちょっと弾けるようになったんですけど、そこそこ上手くなると、人間の欲としてライヴでそれを披露したくなっちゃう。 でも、アンビエントにそのテクニックはいらないんです(笑)。 また今は、ギターの音の方にちょっと興味が出てきて、物としてのギターが好きになった。 フェチみたいな感じになっちゃうんですよね、骨董品としてギターが好きで。 そうなってくると、40代にしてギター・マガジンを買い出すという(笑)。

そのフェティシズムは、ギターの特性から来るものなのでしょうか?

ギターはアンプに繋げば爆音になるんですけど、実際録音し始めると、本来はちっちゃい音なんですよね。 音としてはめちゃくちゃちっちゃいものを、ドーピングして大きくするみたいな、本来的には弱々しいものだけど、繊細さと強さの二重性があるっていうか。

畠山さんの、そういったギターに対しての見方が、ドローンやアンビエントを作り出しているとも言えそうですね。

そうですね。 僕もギタードローンみたいな、ギターをエフェクターにいっぱい通してギターっぽくない音にすることをしてますが、それって聴く人によっては、シンセとかでやったら早いじゃんと思われたりする。 確かにシンセはいろんな音も作れるし、ギターって不自由だなって思うんですけど、やっぱり不自由さゆえに何かそこにチャレンジする気持ちが出てくるっていう面もあります。 シンセはどうしてもピッチが安定してるんですよね。 ギターは弦楽器であって、弾き方で一瞬ピッチが外れて戻るところがあるんで、そこの細かいニュアンスもリバーブやディレイが拾ってズレたところまで伸ばしてくれるんで、これはシンセに出ない気持ち良さです。

影響を受けたギタードローンのサウンドはありますか?

今、ぱっと思いついたのがやっぱりRafael Toral(ラファエル・トラル)ですね。 あの人は多分ギターをすごい改造してるんですよ。 この前もYouTubeで映像があったんですが、何をどうやってるかわかんなかったですね(笑)。 あとは、Oren Ambarchi(オーレン・アンバーチ)。 その二人は特に2000年代前半によく聴いてましたね。

ドローン、アンビエントと一括りでここまでは話をしてきましたが、そうしたギタードローンは、アンビエントとは別物としてありましたよね。

アンビエントとか環境音楽の概念、そういう括りって2000年代前半は今よりなかったんですよね。 チルアウトみたいな言い方されてて、トランスの横でやってる静かなイメージだった。 それってちょっとダサいんじゃないかってずっと思ってて、自分としてはアンビエントを作ってるっていう意識はまるっきりなかったですね。

どういう意識で作られていたのでしょうか?

今までのものをミックスして、新しいものを作りたいっていう意識でやってはいたんですけど、自由にというか、こんな音楽があったらいいなって自分で思って作ってレーベル(Kranky)に送ってみたのが最初のアルバム『Minima Moralia』ですけど、そうしたら英語の帯で「ドローン・ミュージック」って書いてあって、これはドローン・ミュージックだったんだって思って(笑)。 確かにその当時も今もそうなんですけど、グラニュラーシンセシスっていう、大まかに言うと、音をあるサンプルからそのまま流すんじゃなくて、一部分を切り取ってそれをどんどん引き伸ばして加工する。 Max/MSPというソフトにそのパッチがあったんで、それを使って結構音を作ってると自然と引き伸ばされた音になったんですよ。

ドローンの発見というのは、畠山さんの音楽の根幹を成すものになっていったのでしょうか?

ドローンの最初のきっかけはそんな感じだったんですけど、それ以前はドローンっていうのをあんまり自分自身で意識してなかったなと思って、それからLa Monte Young(ラ・モンテ・ヤング)とか、Phill Niblock(フィル・ニブロック)とか昔のドローンを聴いたんです。 その数年は、持続していく音、いつまでも聴いていられる音っていうことに面白さを見いだしたっていうか、自分の中でどれくらい、ほぼ同じ音を聴いていられるんだろうと。 そうすると、持続する音の中に音楽を超えたものっていうとあれかもしれないですけど、向こう側に行けるんじゃないか、音楽以上のものが何かありそうな気がして、探求というつもりでやってたときもあるんです。 今はそこまでではないですけど。

ドローンでもこんなに聴き続けられるものは稀有ではないかと思います。 畠山さんのどの作品もずっと聴いていられる。 それはどの程度、意図されたものなのでしょうか?

またまた昔の話になってしまうんですが、2000年ぐらいのとき、即興系の代々木Off Siteに大友良英さんとか中村としまるさんとか秋山徹次さんとか、そういう人達のライヴをよく見に行ってて、こんな面白い音楽あるんだって素直に思って、本当に新しいことやってて、かっこいいと思ったんですけど、いざ自分でやるぞってなると、技術もなかったんでしょうけど、例えばノイズだけで音を作るとか、自分の中で何かはまらなかったんです。 で、それは何なのかなっていうのは、自分の中でずっと考えてました。 当時、即興をやってる友達もいて、いろいろ話したりしている内に、どうやら自分は音楽を聴いてほしいんだなと。 実際にライヴで即興系の音を聴くのはもちろんいいんですが、これは批判じゃないですよ、ただ、日常生活でそうした音を聴くかっていうところで、作品と向き合ってアート作品として聴くのはもちろんあるんですけど、もうちょっと生活寄りの、実際の生活の中で流れるものを僕は作りたいのかもって思った。 そうちゃんと言語化できるようになったのは最近ではあるんですけど。

なるほど。

それが一つあったのと、あともう一つは、僕は昔、若干不眠症気味で、今もそうなんですけど、その当時寝る前に音楽を聴いてリラックスして寝たいと、いろいろ買ってきたCDを聴くと、1曲目はすごい気持ち良かったんだけど2曲目でうるさいとか、いろいろ注文がついてきちゃうんですね。 あの音さえなければ寝れたのに、みたいなことがあったりして。 『Minima Moralia』の、今まで人にあまり言ってなかった裏テーマとしては、これだったら絶対寝れるだろうものを作ってやろう、というのがあったんです。 寝ながら聴いたとき、昼寝でもいいんですけど、半分夢見てたり、半分意識が薄くなってきたり、そういう状態のときに、何となく次の展開が来て、今の夢なのかなっていう感じのところに、少し変化があるといいなみたいな、最初はそういう工夫はしてましたね。 それがもしかしたら、原さんがさっきおっしゃった、飽きがこないっていうところに繋がるかもしれないです。

社会におけるアンビエントの居場所

その話はとても興味深いです。 畠山さんの音楽には、必ずしもアート的に捉えられるだけではない何かがあるんだろうと思ってきたんですが、一つ謎が解けました。

眠れるCDとか結構流行ったりして、それって全然アートとかと関係ない即物的なもので、眠るための音楽ってのも恥ずかしいっていうのはちょっとあったんですけど、実際、ファンレターでも「よく寝れました」みたいなのも結構多くて、それもいいかなって思いますね。

最近、環境音楽的なものへの関心が高まっているように感じますが、それは単にジャンルとしての環境音楽、アンビエント・ミュージックではなくて、日常や様々な環境で音がどう機能するのかということへの関心があるように思います。

そうですよね。 今また社会の中にアンビエント・ミュージックの居場所が出てきたのかなっていう気はしてます。 この前、今公開されてる映画『ライフ・イズ・クライミング!』の音楽を担当したんですが、「普段のアンビエントで大丈夫なんですね」っていうお話をして、「それしかできないですよ、それ以外の普通の映画音楽はできないですから」っていうことで引き受けたんです(笑)。 実際に監督もすごい理解のある方で、完全にアンビエント・ミュージックで出来たんで、すごいなと思いましたね。

あと、最近の話ですが、Re・Deという新興家電メーカーから、新製品のドライヤーを作るのでテーマソングを作ってほしいっていう依頼が来たんです。 製品発表会でライヴをしてくれませんかというところから、せっかくライヴやるんだったら曲も作ってもらえたらということで。

それもアンビエントですか?

はい、いつも通りのアンビエントで(笑)。 それも、通用したっていうか、派手にしてくれとかそういうことも特になかったですね。 ちゃんとしたシングルとして、配信も始まりした。 だから、何となくそういう流れが来てるのかもしれないですね。

畠山さんの音楽がそうやっていろいろなところに機能していることが、状況の変化をまさに象徴しているように感じます。 ところで、海外のリスナーが多いですし、海外ツアーもされてますが、ドローン、アンビエントを取り巻く状況は海外では如何ですか?

そういう文化的な地盤の強さってものが、日本とはちょっと違うところがありますね。 アメリカでは、教会でアンビエントを演奏するアンビエント・チャーチっていうシリーズがあって、すごく成功してます。 アンビエントのアーティストを一人立てて、全米のいろんな教会でやるんです。 オーガナイザーチームは家がないノマド生活というか、次の会場はシアトルだとかサンフランシスコだとかっていうとスタッフごと車で移動してるんです。 お客さんは数百人から、ニューヨークでは1000人ぐらいも来てましたね。 ショーに対しては妥協しないんです。 映像のクオリティも高くて、教会を異世界に変えるんです。

そのライヴ体験から、日本でやることに対して感じたことはありますか?

僕が思ったのは、これはちょっと話が外れるかもしれないですけど、小泉文夫さんと團伊玖磨さんの対談本(『日本音楽の再発見』)があって、ずいぶん昔に読んだんですけど、それで面白いなと思ったのが、純音楽って言い方をしてて、平たく言うと歌が入ってない音楽なんですが、それを聴くのが日本人は本当に苦手だと。 江戸時代からずっとその純音楽を聴くカルチャーが庶民ベースではない。 それは良い悪いじゃなくてそうだから、いきなりそこから歌のないものを聴く習慣にたどり着かない。 っていうのは確かにそうだよなと思ったんです。 日本の音楽は江戸時代に遊郭中心に発達したっていう歴史があるから、なかなか音楽を神聖なものとして扱えないっていうことの違いがある。 西洋の音楽は教会で神様を盛り上げるために発達したから扱われ方が違うというのを、アンビエント・チャーチに出た時にも感じて、教会でアンビエントを聴くっていうのも馴染みやすいのかなと。

日本でもアンビエントをお寺でやることはありますよね。

僕もお寺でアンビエントをやりましたが、向こうの人たちが教会でアンビエントを聴く方が日常に繋がってる感じがして、なるほどなって思いましたね。 普段、あまりお寺に行かないからかな、日本は非日常という感じがあります。 あと、アメリカはいろんな背景があるんだろうし、現代社会の矛盾っていうか、日常生活を普通に維持するためだけでもストレスが日本以上にあって切実で、音楽で癒されたいのがあると思います。

だから、ある種の癒やしや瞑想的なことと音楽が結びつきやすくもあるのでしょうね。

普通に、白人としてちょっと郊外で一軒家を持って家族で生活するっていう、そのノーマルな生活をするための努力がすごい大変だって話も聞きましたね。 収入格差が半端ないからちょっとでも油断するとすぐ低収入層になっちゃう。

そういう現実とアンビエントは無縁ではないということですね。

作り手もそうなのですが、やはりお客さんは白人の30代を超えた男性が多いなという印象です、女性も何割かは、日本よりかは多くきます。 黒人も少ないながら来ます。 ライヴが終わった後に黒人のお客さんに声をかけられると何か嬉しかったりします。 それは実は自分もブラックミュージックから影響を受けているので..繋がった感じがしてアメリカに来てたという事を実感できる瞬間ですね。

それと、少し話は変わりますが、アンビエント・チャーチもそうですし、ツアーで一緒に周ったり、対バンだったアーティストでも、「前はポップスやってたんだよね」っていう人も結構いましたね。

ポップスからの転向の理由は何だったのでしょうか?

もうちょっと自分に正直になりたかったとか、そういう理由でしたね。 バンドやって一旗あげたいって思ってたんだけど、自分に正直になって向き合うみたいな。 あと、アンビエントって、作り手も聴き手もちゃんと聴くと、だんだん音楽を聴いているってよりは、瞑想に近いのかもしれないですけど、考え事がちゃんとまとまるような音楽でもあるんで、普段何も音楽なしで考えるのもいいかもしれないですけど、音楽を何となく耳で聴きながら、他のことを集中して考える、そういうのもいいんじゃないかということですね。

R&Bやヒップホップのプロダクションにアンビエントが入り込んできたときは、単に目新しい素材として使われていると思いましたけど、そういう背景があってのアンビエントというのがだんだん見えてもきました。

その辺はやっぱり切実度が違うんですよね。

日本文化とアンビエント

あと、ぜひお尋ねしたかったのが、『The Bull Head Emperor』、『Alone By The Sea』、『Requiem For Black Night And Earth Spiders』、『Butterfly’s Summer And Vanished』の、日本の古代史シリーズをリリースした経緯です。 抽象的に捉えられることが多いであろうご自身の作品にこうした具体的なテーマ性がなぜ出てきたのでしょうか?

それまでは、日常的な事や、旅をテーマに曲想を練ることが出来ていたのですが、数枚リリースしていくうちにスランプに陥ってしまったんですね。 それで何かコンセプトが必要なのかもと思いました。 それが古代史だった訳です。 子供の頃から邪馬台国の位置や、邪馬台国の女王卑弥呼がどう現在の皇室に繋がってるのか等に興味があって、『Alone By The Sea』等を作っていた頃は古代史関係の本は片っぱしから読んだりしてましたね。 実際に日本全国の古墳を巡ったりして、フィールド・レコーディングなどもしました。

古墳も調べていくと面白くて、全国各地に数え切れないくらい沢山の古墳が実は残っているのですが、ある時期を境に全く作られなくなって行くんですね、これがすごい不思議で、それと明治維新の時の廃藩置県や文明開花など、それまでの江戸時代の馴染みのあったものをどうして急に捨てられるんだ?という素朴な疑問のようなものを日本史の本を読んでいて感じていたんです。

しかし、コロナのパンデミックで法律で決まってるわけでないのにほぼ全員がマスクをして外に出かけるという現象を目の当たりにして、これまでの日本史の疑問が一気に解消した気がしました。 恐らく同調圧力というのは古墳時代くらいからあったのかな、なんて想像したりしています。 話が全く逸れてしまいました。

なるほど、そうした経緯があったのですね。

古代史をテーマにしたのは、もう一つは天皇家のルーツへの興味ですね。 きっかけは現在の天皇の皇太子時代の会見で、現皇后様の精神の病気のお話をされていて、その中で、現在の皇室に百済の王室の血が流れているようなお話しをしていて、それで調べてみたら桓武天皇のお母さんが百済から来た人なんですね。 それで、そこからどんどんその先はどうなってるんだろうという素朴な疑問で古代史関係の本を漁って調べてみるんですが、そのことについてははっきりした事は今もわからないということなんです。 なので、あらゆる人に想像や妄想の余地が沢山残ってる分野なんですね。 そこに平たくいうとロマンを感じたというか、音楽的な想像力を活かせる余地があったんです。

また、アンビエントという西洋の音楽に何某かの日本的な要素を入れたかったというのも別の側面ではあります。 日本文化というと茶の湯や浮世絵といった中世、近世のものがヨーロッパなどには伝わっていると思うのですが、古代史もあるよっという感じで取り上げたら面白いかなとか。 ただ音楽を作るにあたってのインスピレーションの問題なので、具体的、音楽的にどうかというところは踏み込めてないんですね。 例えば土取利行さんの縄文鼓や銅鐸の演奏などがありますよね。 なので、僕は今後その何か邦楽器のようなものを自分の音楽に取り入れたいなと思ってるんですね。 実際にコラボレーションなどを通じて、邦楽器とアンビエントというテーマをじっくり取り組んでみたいなというのは、アメリカ・ツアーなど回って感じましたね。 ただ、やはり奈良時代以降だと、当時の中国を経由した西域から伝わったものだったり、雅楽が唐の宮廷音楽だったりするので、拘ってしまうと日本文化なのか?とも思ってしまうんですが、そこにはあまり拘りすぎないようにしたいとは思ってます。

最近、雅楽、和楽器に関係する音楽家の方と接する機会が以前より少し増えたように個人的に感じていたので、この話はとても腑に落ちます。 特に、現代的な音楽を作っている、聴いている側の発見が大きいとも感じてます。 ところで、普段の制作は基本的にこのスタジオでやられてますよね。

そうですね。

朝来て夜帰るというルーティンですか?

最近はそうなんです。 夜型のときもあるんですけど、家族と生活を合わせなきゃいけないっていうのもあって、ただ自分の中でまだフィットはしてないんです。 実は生活もまだ作ってる途中です。 時間が経つのが早すぎるっていうか、自分として生活ペースを作るっていうより、どんどん子供が大きくなっちゃって、成長スピードが自分の時間感覚を凌駕してくるんですよ。 あとやっぱり、パンデミックが大きかったから、そこで全部がリセットされた感じで、そこから今また急にライヴが増えたり、海外ツアーが始まったりして、また以前みたいにいろんなとこ行くってなったときに、まだペースが作れてないんです。

海外のツアーはもう決まっているのですか?

11月にポーランドのフェスが決まってて、それでちょうど今ツアーを組んでるところですね。 それに合わせて、ヨーロッパの都市をいくつかできればいいかなと。 2018年ぐらいから割と海外のオファーが増えてきて、それで、年に二、三回行ける感じだなと思ってて、2020年にはいよいよかなりのオファーがあって、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパのツアー、インドもあったんですよ。 すごいなと思ってたら、パンデミックのタイミングだったんです。

では、本当にこれからリスタートですね。 石若さんとのアルバムの他にリリースの予定はありますか?

自分のソロと、あと、ちょっとコンセプチュアルなアルバムのリリースが控えてます。 秋田県に八郎潟っていう人工的に干拓湖を埋めて農地にした場所があるんですけど、八郎潟まで行ってフィールドレコーディングをして、その素材を使ったアルバムです。 オランダのField Records(フィールド・レコード)からリリースしますが、八郎潟の工事を担当したのがオランダ人で、元々そういう技術ノウハウをオランダが持っているという背景もあります。

Chihei Hatakeyama

1978年生まれ、神奈川県出身、東京在住の電子音楽家。 2008年にKrankyより1stソロ・アルバム『Minima Moralia』を発表。 以降、デジタル&アナログ機材を駆使したサウンドで構築するアンビエント・ドローン作品を世界中のレーベルからリリース。 そのサウンドはリスナー個々人の記憶を呼び覚まし、それぞれの内的なストーリーを喚起させる。 2013年より音楽レーベル『White Paddy Mountain』を主宰。 2023年には音楽を担当した映画『ライフ・イズ・クライミング!』が公開。 近年は海外ツアーにも力を入れており、2022年には全米15箇所に及ぶUS Tourを敢行した。 またマスタリングエンジニアとしても活躍中。

Words: 原 雅明 / Masaaki Hara

Photo: Mitsuru Nishimura