今、世界的な再注目の最中にあるアナログ・レコード。デジタルで得られない音質や大きなジャケットなどその魅力は様々あるが、裏面にプロデューサーやバックミュージシャン、レーベル名を記した「クレジット」もその1つと言えるだろう。

「クレジット」――それは、レコードショップに並ぶ無数のレコードから自分が求める一枚を選ぶための重要な道標。「Credit5」と題した本連載では、蓄積した知識が偶然の出会いを必然へと変える「クレジット買い」体験について、アーティストやDJ、文化人たちが語っていく。あの人が選んだレコードを道標に、新しい音楽の旅を始めてみよう。

今回はCredit5 番外編。「5枚のレコード」という枠組みを取り払い、松田 “CHABE” 岳二(以下、チャーべ)とカジヒデキ(以下、カジ)のクレジットにまつわる対談をお届け。

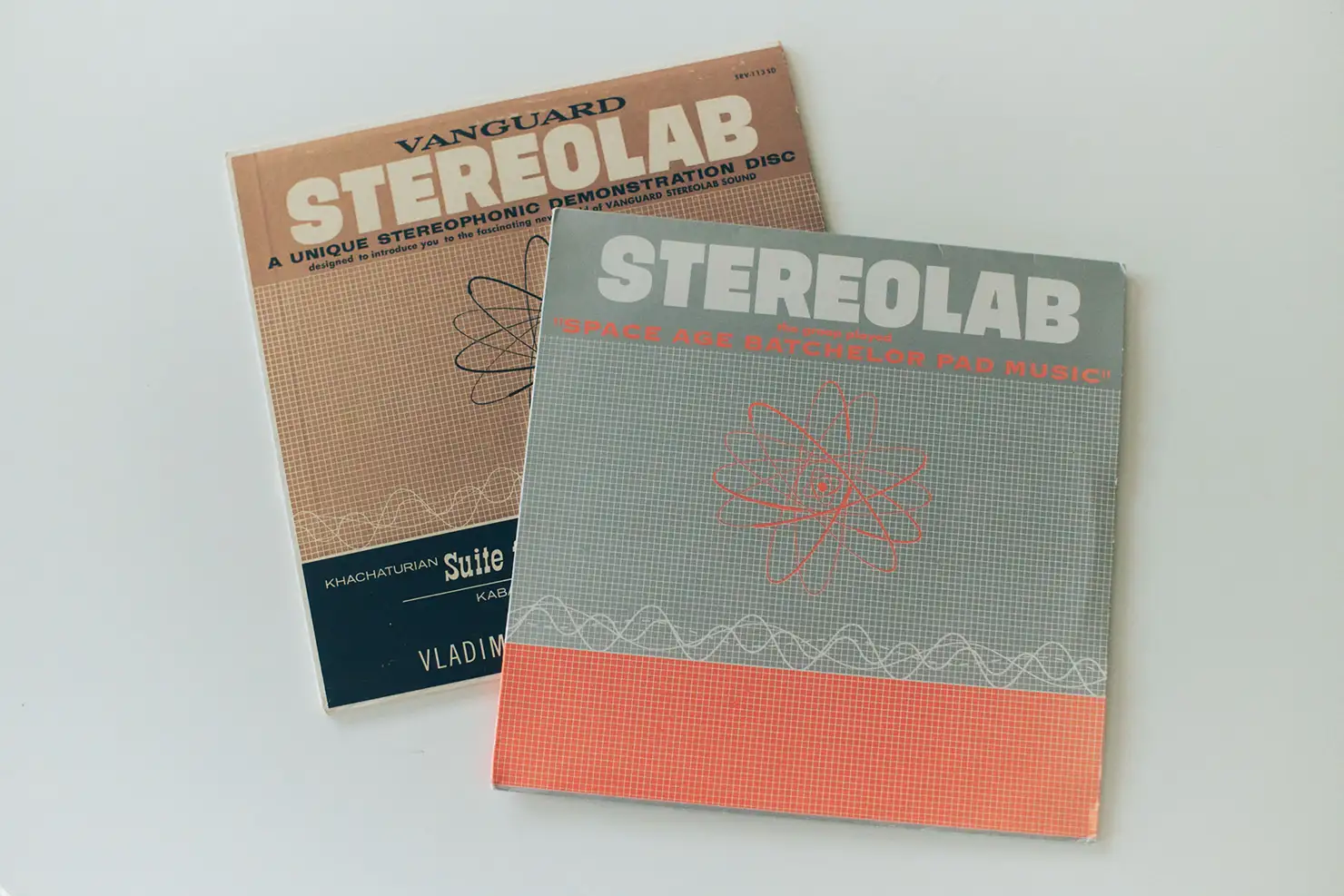

STEREOLAB『The Groop Played “Space Age Batchelor Pad Music”』

チャーべ:僕とカジくんは「ZEST」というレコード屋さんで働いていたことがあって。そもそもこのレコードを買った理由は、キャプションを書いていたのがカジくんだったからなんですよ。このアルバムは使われている楽器だけじゃなくて、そのメーカーまでクレジットに書いてあるんです。例えば、オルガンだったらFarfisaって。個人的には楽器のクレジットもすごくチェックしていた頃だったので、はじめてFarfisaを文字で確認して、調べて買った思い出がありますね。僕にとっては衝撃で、「あの音がそれなのか!」となって。それで後々、このもう一枚のレコードに出会うんですよ。

あれ、アートワークがほぼ同じですね。

チャーべ:これはアメリカのレーベルVanguard Records(ヴァンガード・レコード)のステレオラブ(STEREOLAB)というクラシックのシリーズで。同じジャケットで色違いのデザインがいっぱいあるんですよ。これを見つけたときにクラっとしました。「実はバンド名もサンプリングだったのか!」と衝撃を受けて。

カジ:僕はステレオラブとはすごくいい出会いがあったというか。1991年の夏に、仲真史くん(BIG LOVE RECORDSオーナー)と2人ではじめてロンドン旅行に行ったんですよ。1ヶ月くらい居たのかな。ちょうど帰る頃にステレオラブの1st EP『SUPER 45』の10インチレコードがリリースされて、それを手に入れて帰ったんですね。中心メンバーのティム・ゲイン(Tim Gane)はマッカーシー(McCarthy)っていうギターポップバンドをやっていて、彼がステレオラブを始めたぞということで、また新しいイギリスの音楽シーンが生まれる感じがありました。初期はポップじゃないんだけど、このアルバムくらいの時期から、すごくポップになってきたよね。

チャーべ:謎のムード音楽感をまとい出してね。僕はそれがすごく好きだった。

カジ:それで特別視して、レコードのキャプションを書いたという。

チャーべ:『Emperor Tomato Ketchup』辺りのアルバムから仲くんがキャプションを書き出したんだよね。ちなみに僕はベック(Beck)の『Loser』のキャプションを書いたんですよ。当時はインターネットがないので手探りで、お店のボスは何も教えてくれないし、聴いた印象のまま書くしかなくて。

カジ:クレジットでいうと、僕はトミー・リピューマ(Tommy LiPuma)というプロデューサーが関わっている作品をかなり持っていることに気づいて。僕はパンクやニューウェーブが好きだったけど、80年代の終わりに60年代のソフトロックとかに出会う時期があったんですね。このロジャニコ(Roger Nichols & The Small Circle of Friends)の名盤、クリス・モンテス(Chris Montez)、クロディーヌ・ロンジェ(Claudine Longet)とかをトミー・リピューマがプロデュースしていて。この人のプロデュース作品は絶対に当たりなんじゃないかっていう期待がありました。

Roger Nichols & The Small Circle Of Friends『Roger Nichols & The Small Circle Of Friends』

Chris Montez『The More I See You』

Claudine Longet『Love Is Blue』

チャーべ:いい曲がかならずあるんじゃないかってね。

カジ:その後、トミー・リピューマはエヴリシング・バット・ザ・ガール(Everything But The Girl)の5枚目のアルバム『Language Of Life』をプロデュースしていて。アズテック・カメラ(Aztec Camera)もたしか、3rdアルバム『Love』がそうだったと思う。

カジさんの作品で言うと、トミー・リピューマはトーレ・ヨハンソン(Tore Johansson)的な立ち位置のように感じます。

カジ:そうですね。なので、トーレのレコードを持ってきてもいいかなと思いました。彼のプロデュース作品も間違いない感じがあるというか。個人的にダニー・コーチマー(Danny Kortchmar)というギタリストが参加していると、その作品はいいという印象もありますね。

チャーべ:ラルフ・マクドナルド(Ralph MacDonald)というパーカッショニストがいたら、メロウなグルーヴが入っているからいいんじゃないか、とかね。

カジ:そういえば、初期のタヒチ80(Tahiti80)もトーレが深く関わっていたよね。タヒチもチャーベくんと自分に共通している感じがする。チャーべくんはタヒチに曲のリミックスと演奏もやってもらっていて。

チャーべ:タヒチの初来日公演で僕、アンコールに出て歌わされたんだよ。すごく嫌だったけど、やったほうがいいって。僕がオムニコードを持ってタヒチの演奏をバックに歌ったんだけど、あれは緊張したなあ。

山下久美子『抱きしめてオンリィ・ユー』、『Sophia』

チャーべ:山下久美子さんの初期作がすごく好きで、歌詞も全部出てくるくらいに僕の中に入っていて。この2枚のアルバムは中学生のときによく聴いていたんですけど、いま聴いてもいいし、50年代からの世界のポップミュージックのアレンジを80年代に落とし込んだお手本のような感じがあるんですよね。僕がつくる音楽はこういうところに原点があると思います。特にパーカッションの入れ方とかは。

山下久美子さんって、当時のJ-POPの中ではどんな位置付けなんですか?

チャーべ:女性ヴォーカルの中でも頭ひとつ抜けていた存在ですね。僕は高校生でパンクとかに興味が出ていくんですけど、山下久美子さんだけはずっと聴き続けていました。

カジ:僕は中学3年生のときに「赤道小町 ドキッ」が大ヒットして好きになって。当時は千葉県に住んでいて、千葉県文化会館で「赤道小町 ドキッ」のツアーを一人で観に行ったんですよ。端の席でちょっと寂しいなと思いつつも、盛り上がった記憶がありますね。

チャーべ:僕も広島で観に行ったよ。B面の「トラブル99」もめちゃくちゃ可愛くて、A面の「赤道小町 ドキッ」を食っちゃうほどにいい曲なんだよね。

カジ:「バスルームから愛をこめて」とか、ああいうロッカバラード的な曲も大好きだった。山下さんは当時の新しいロックスターという感じがすごくしたんだよね。僕は戸川純さんの大ファンだったんですよ。戸川さんはゲルニカというユニットをやっていて、ニューウェーブにハマっていた僕にとってのアイドルなんです。山下さんは違うところで活動していたけど、それでもよく聴いていましたね。そういえば、チャーベくんは山下さんと仲良くされているよね。

チャーべ:コロナ前にライブを観に行かせていただいて。自分が影響を受けてきた80年から85年、10歳から15歳までの音楽を焼き直して表現したくて、LEARNERSというバンドを始めたんですね。「そういえば、山下久美子さんってライブやっているのかな」と思って調べたら、ちょうどスケジュールを見つけて。NONA REEVESのギターとドラムがライブをサポートしていたので、観に行かせていただいたうえに、思い出のレコードにご本人からサインをいただけたという。

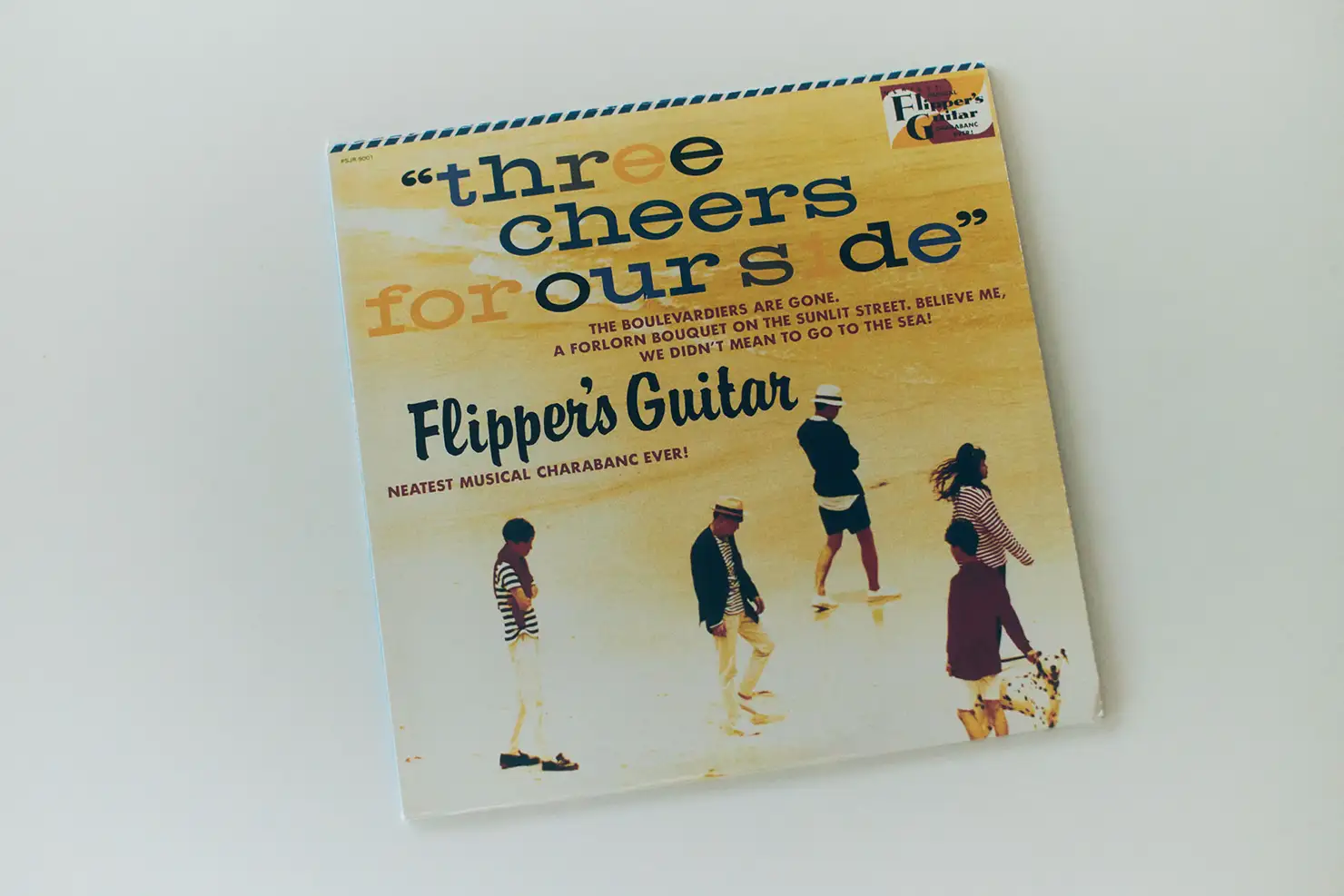

Flipper’s Guitar『three cheers for our side〜海へ行くつもりじゃなかった』

カジさんはFlipper’s Guitarの1stアルバムですね。

カジ: 10代の頃はパンク、ニューウェーブ、ゴス(ゴシックロック)とか、いろいろな音楽を聴いてきて、大切なバンドがたくさんいるけど、Flipper’s Guitar(フリッパーズ)は前身のLollipop Sonic(ロリポップ・ソニック)を含めて、「この音楽が最高峰なんじゃないか」と思うほどに衝撃を受けたというか。僕はネオアコやギターポップがすごく好きだし、自分のある意味での原点という感じはするけど、フリッパーズが大好きだったから、そういう音楽をもっと好きになったんだと思います。後にCorneliusと小沢健二となって、2人がいまでもすごい才能であることを考えると、改めてすごいバンドだなって。

チャーべ:フリッパーズがあったから、僕はカジくんと出会っているだろうし。

カジ:そうだね。自分は彼らと出会わなかったら絶対に音楽活動なんてしてなかったなぁ。

チャーべ:ソフトロック、ラテン、ボサノバとかも、フリッパーズがいたから探し始めた部分もある。レコードを買うことに対して、このジャンル周辺の人たちはちょっと異常だったと思うので、僕はそこに影響を受けてきたというか。このアルバムはあの曲が聴きたいというよりは、1年に1回ぐらいは頭の曲から最後まで聴きたくなるよ。

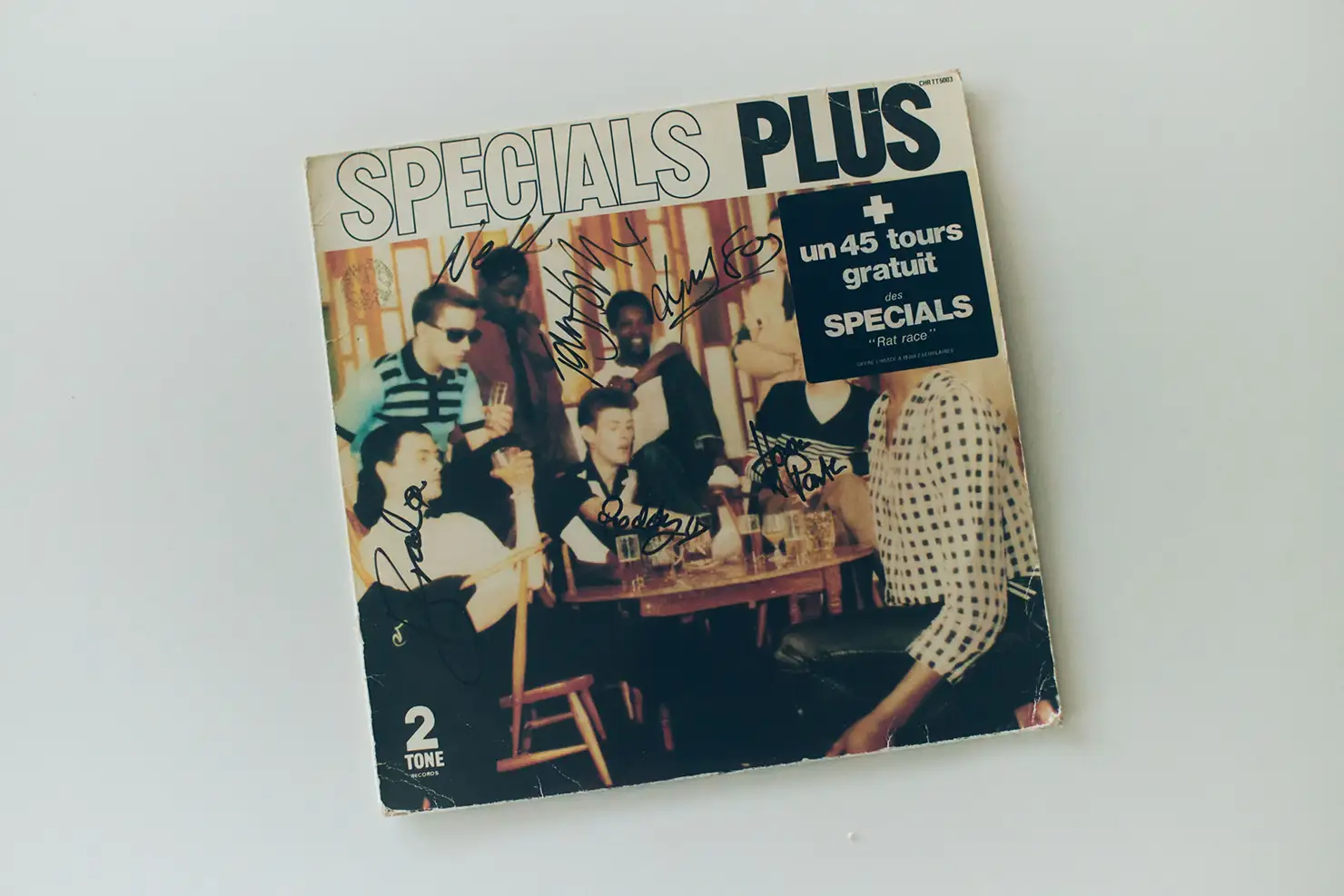

The Specials『Specials Plus』

チャーべ:次はスペシャルズ(The Specials)にします。これはフランス盤で、名前が〈Specials Plus〉に変わっていて、そこに衝撃を受けて買った一枚です。レコードの回転数の表記も45rpmじゃなくて45toursになっていて。

カジ:スペシャルズ自体がチャーベくんという感じもすごくある。

チャーべ:ロリポップ・ソニックも「Enjoy Yourself」をカバーしていたよね。

カジ:そうだね。僕はロリポップがきっかけでスペシャルズやスカに興味を持った気がする。チャーベくんは僕と出会う前にスカとレゲエのDJをやっていたよね。

チャーベさんがいろいろな音楽を先入観なく取り入れられるのは何が大きいんですか?

チャーべ:やっぱり80年代に多感な時期を過ごしていたからじゃないかな。あの当時にレゲエの曲を知らずに聴いていたりしたから。個人的には、ロンドンを経由した音楽に憧れがありましたね。アメリカのものもジャマイカのものも、ロンドンから入ってきたほうがかっこよく見えた感じがあって、スペシャルズは特に好きでした。

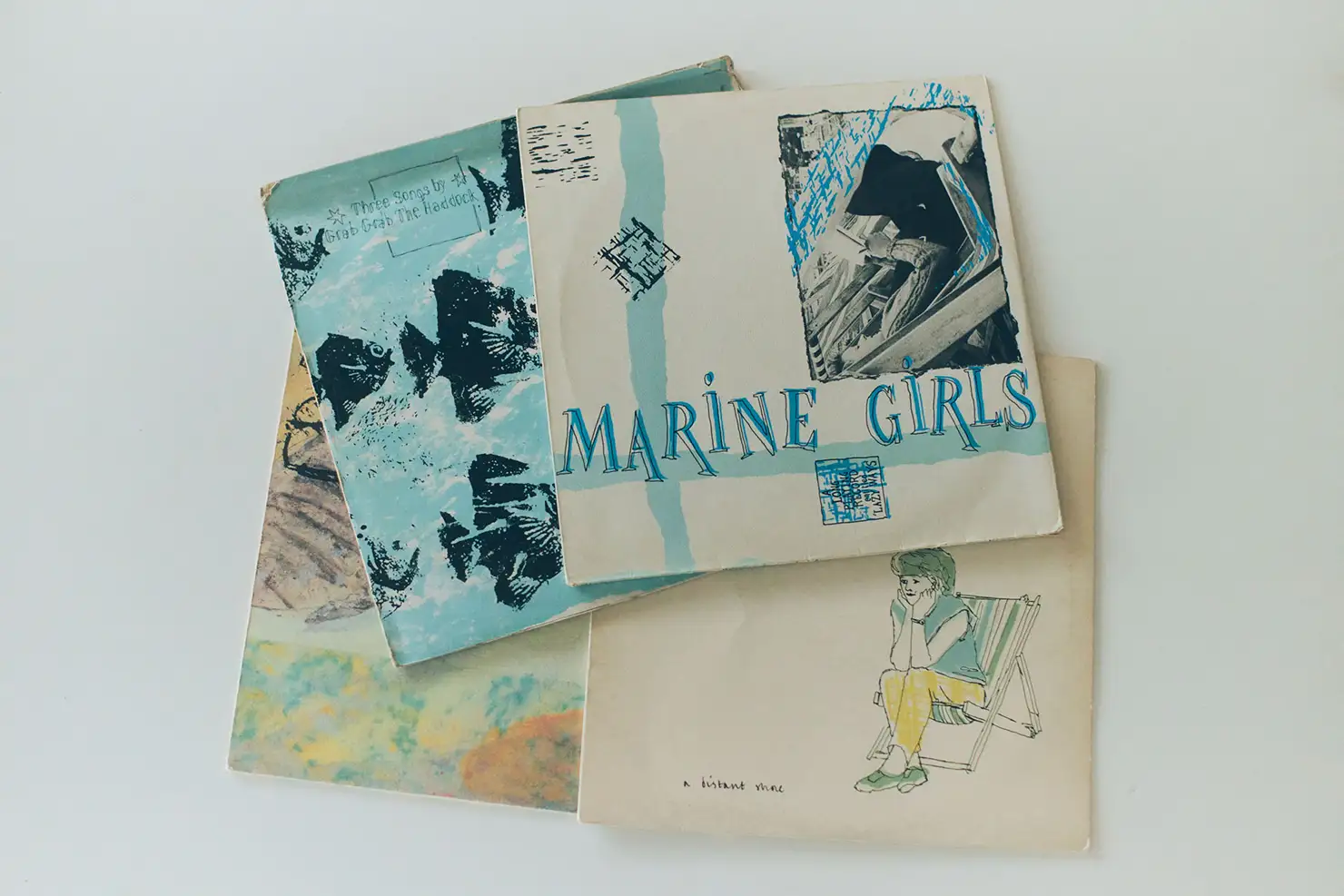

Marine Girls『Lazy Ways』

カジ:僕はアートワークでいうと、マリン・ガールズ(Marine Girls)の『Lazy Ways』ですね。メンバーのジェーン・フォックス(Jane Fox)がイラストを描いていて。グラブ・グラブ・ザ・ハドック(Grab Grab The Haddock)の『Three Songs By Grab Grab The Haddock』も、トレイシー・ソーン(Tracey Thorn)の『A Distance Shore』も、Everything But The Girlの『Eden』も彼女が描いているんです。

チャーべ:え、そうなんだ!

カジ:ジェーン・フォックスのこの感覚がものすごく瑞々しくて、ネオアコの原点っていう感じがするんだよね。このいなたい手づくり感のある世界観がすごく好きなんです。

すごくいいタッチですね。

カジ:マリン・ガールズを始めた頃とかは大学生とかで、とりあえずやりたいことをやるという感じだったのかな。きっとパンクが好きなんだけど、アコースティックというかポストパンクな音楽だから、好きにやったらこうなったという感じだと思うんです。でも、このセンスが40年くらい経ってもすごく洒落ていて。スタイリッシュなものではないのかもしれないけど、ものすごく世界観があって、こういう(ネオ・アコースティックな)音楽を体現している感じがする。

チャーべ:手描きがいいね。

カジ:水色の色使いだったり、この感じがまたいいんだよね。

チャーべ:やっぱりカジくんがマリン・ガールズを入れてくる理由がしっかりあっておもしろいな。好きなんだなっていうのが改めてすごくわかる。

カジ:マリン・ガールズはパンクだよね。当時の最先端を行っている女の子たちのスピリットがすごくいいなって。そういう雰囲気がアルバムのジャケットにも反映されていて。

The Trashcan Sinatras『Obscurity knocks e.p.』、『Only Tongue Can Tell』、『Circling the Circumference』

チャーべ:トラッシュキャン・シナトラズ(The Trashcan Sinatras)の12インチ3枚です。時代的にはマンチェスターみたいなものもあったり、プライマル・スクリーム(Primal Scream)は変化しているし、打ち込みのものがギターポップと混ざったりしていた頃で。ソウルミュージックとかアシッドジャズとかを聴き始めた頃なんだけど、これはなぜかすごくピュアなネオアコが出てきたっていう感じで。友達同士でも持っていない人がいないみたいな。みんな7インチと12インチを両方買ってた。

カジ:この三部作は1990年、91年ぐらいの頃の思い出ですね。この『Obscurity knocks e.p.』はすぐになくなったから手に入りづらかったよね。

チャーべ:このバンド、フェアーグラウンド・アトラクション(Fairground Attraction)のエディ・リーダー(Eddi Reader)の弟のバンドだったの。買ったときは全然知らなくて。フェアーグランドの弟だっていう記事を読んで、「それは好きになるわな」って思った覚えがある。ジャケットの写真もいいよね。

カジ:ちょうどこれが出た頃、フジテレビの『キャッチアップ』っていう番組があったよね。お洒落なカルチャーを紹介する、10分くらいの深夜番組で。

チャーべ:僕、録画していたよ。10分くらいの深夜番組なんだけど、瀧見憲司さんが出てきたりして。

カジ:そうそう。瀧見さんがネオアコを解説する回があって、これを紹介したのをよく覚えているよ。

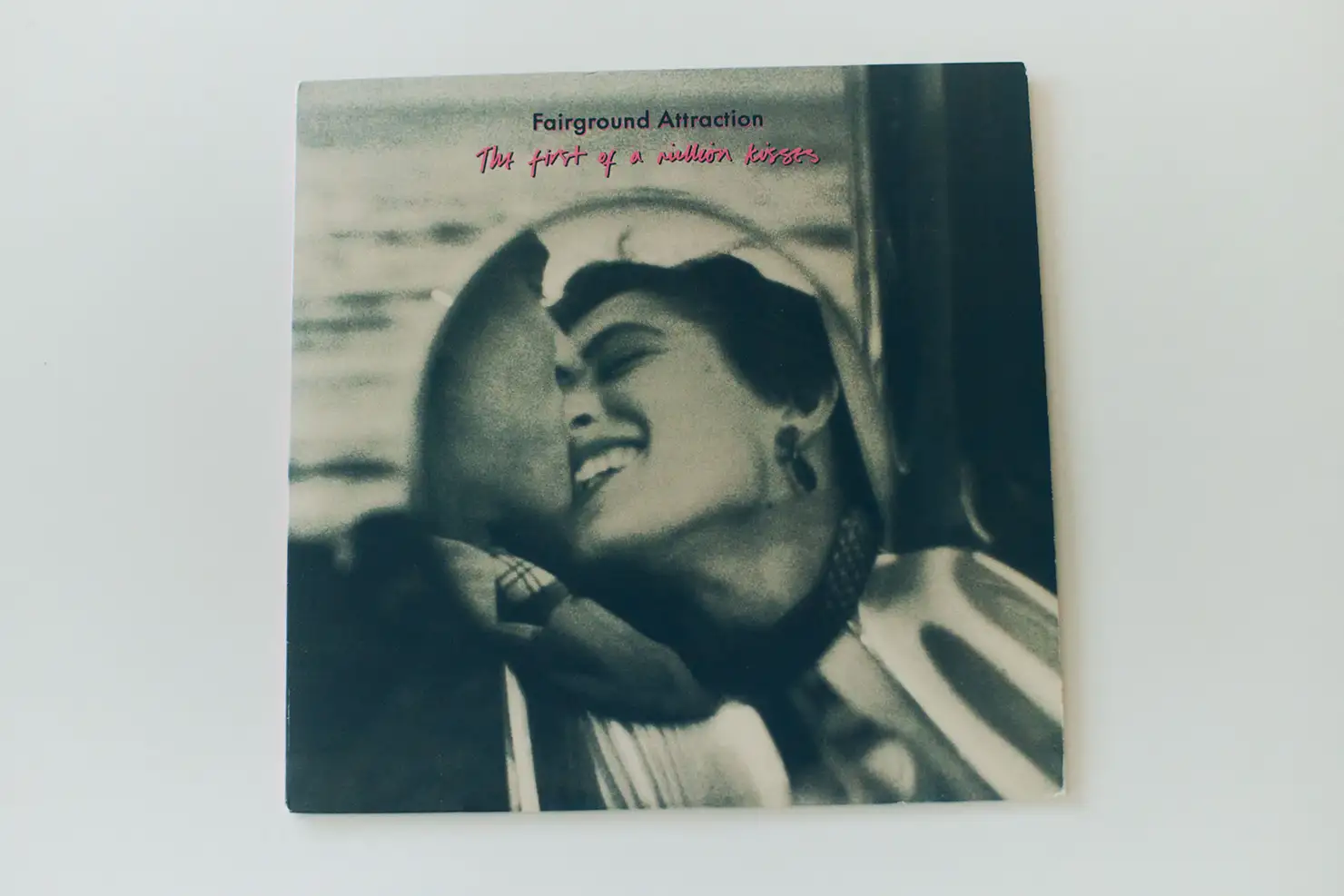

Fairground Attraction『The First of a Million Kisses』

カジ:チャーベくんと言えば、フェアーグラウンド・アトラクションですかね。僕自身もフェアーグランド・アトラクションの1stアルバムはすごく素敵な音楽で夢中になったし、「Perfect」なんて、まさにパーフェクトな曲だなと。チャーベくんは「Perfect」をカバーしているし、エディ・リーダーとも一緒に作品をつくっていて。フェアーグラウンド・アトラクションが大好きな気持ちが届いたというか。再結成した去年の来日公演も行っていたよね。

チャーべ: 1回だけ行けなかったけど、あとは全部行ったね。

カジ:僕も行ったんですけど、最初の来日公演のときは用事と重なって行けなかったんだよね。まさかすぐ解散するとは思いもしなかったしね。アコーディオンが入っていたりするサウンドは、僕がBRIDGEというバンドを始めたときに、その影響をすごく受けているんですよ。キーボードの池水真由美さんが新しいバンドでアコーディオンをやりたい感じがあったけど、きっと、それもフェアーグラウンドがあったからじゃないかな。それこそ、僕はBRIDGEのときにギタロンを使ったことがあって。フェアーグラウンドのベーシストのサイモン(Simon Edwards)が使っていたやつ。メキシコの楽器だっけ?

チャーべ:そう。メキシコの小さいウッドベースみたいな楽器だね。

カジ:それが本当にかっこよくてね。ちょうどBRIDGEの1stアルバムを出したぐらいかな。いつかギタロンが欲しいと思ったら、吉祥寺の楽器屋さんで見つけて、次のアルバムで使いたいということで、レコード会社の人に買ってもらって。1曲だけ使ったんですけど難しいんですよ。ウッドベースみたいに音が大きくないから。

チャーべ:MVで使ったよね。

カジ:「夏物語」という曲で。チャーべくんが弾いていたよね。

チャーべ:そうそう。弾けないのに弾く演技を。

カジ:「夏物語」のPVもフェアーグラウンドの「Perfect」のMVのオマージュというか。イギリスには運河がたくさんあるので、船に乗って運河を演奏しながら下っていくみたいな映像なんだけど、同じようなモノを東京でつくりたくて。神田川とかお台場のほうで撮影させてもらったね。

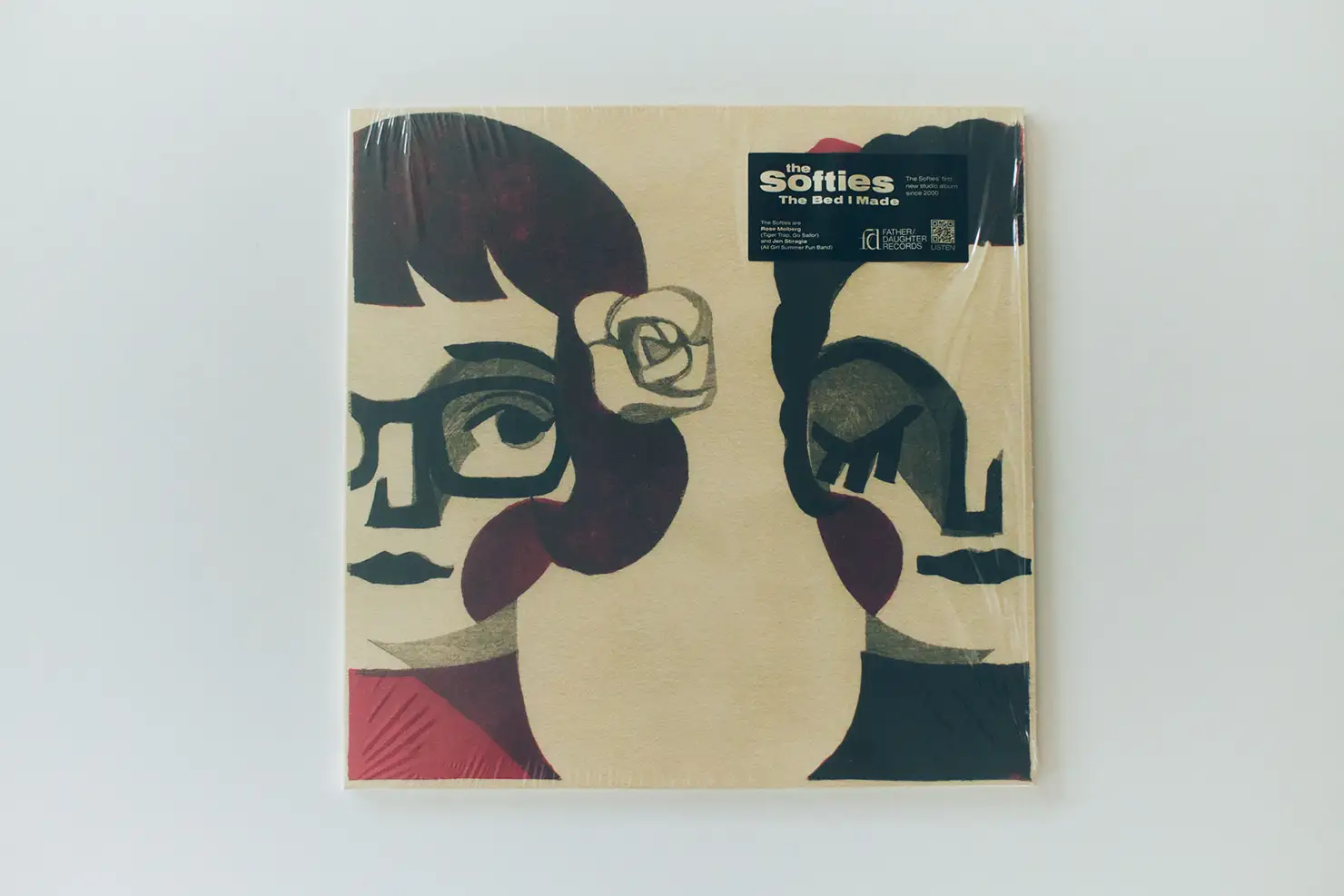

The Softies『The Bed I Made』

カジ:僕はソフティーズ(The Softies)の新しいアルバムを。

チャーべ:ソフティーズの新譜、出たんだ!

カジ:彼女たちも90年代という感じで当時すごく好きで、アートワークもすごく可愛くて。インディーポップ然というか、マリン・ガールズとかの影響をすごく感じる。ギター2本と歌だけのすごくシンプルな編成で、全体的に同じような曲の感じもするんだけど、彼女たちのスタイルと雰囲気が大好きなんだよね。ソフティーズは女性2人で、メンバーのローズ・メルバーグ(Rose Melberg)は元々タイガー・トラップ(Tiger Trap)というバンドをやっていて。ライオット・ガール(Riot grrrl)の文脈にあるようなパンキッシュな音なんだけど、ソフティーズになってからはすごく静かというか。このアルバムは24年ぶりの作品で、まさか再始動するとは思わなかった。

チャーべ:フェアーグラウンドは36年ぶりの再結成だけど似ているね。

カジ:このアルバムがすごく良くてね。昔よりも豊かなサウンドになっているというか。ソフティーズはアメリカではインディーポップのアイドル的にすごく愛されていた存在なんです。いまでも基本的にはデュオの編成でやることにこだわっていて。来日してくれたらいいな。たしか日本人の方がアートワークのイラストを描いているんだよ。

チャーべ:ほんとだ、ヤナギモト・フミさん(柳本史)。すごくいい絵だね。

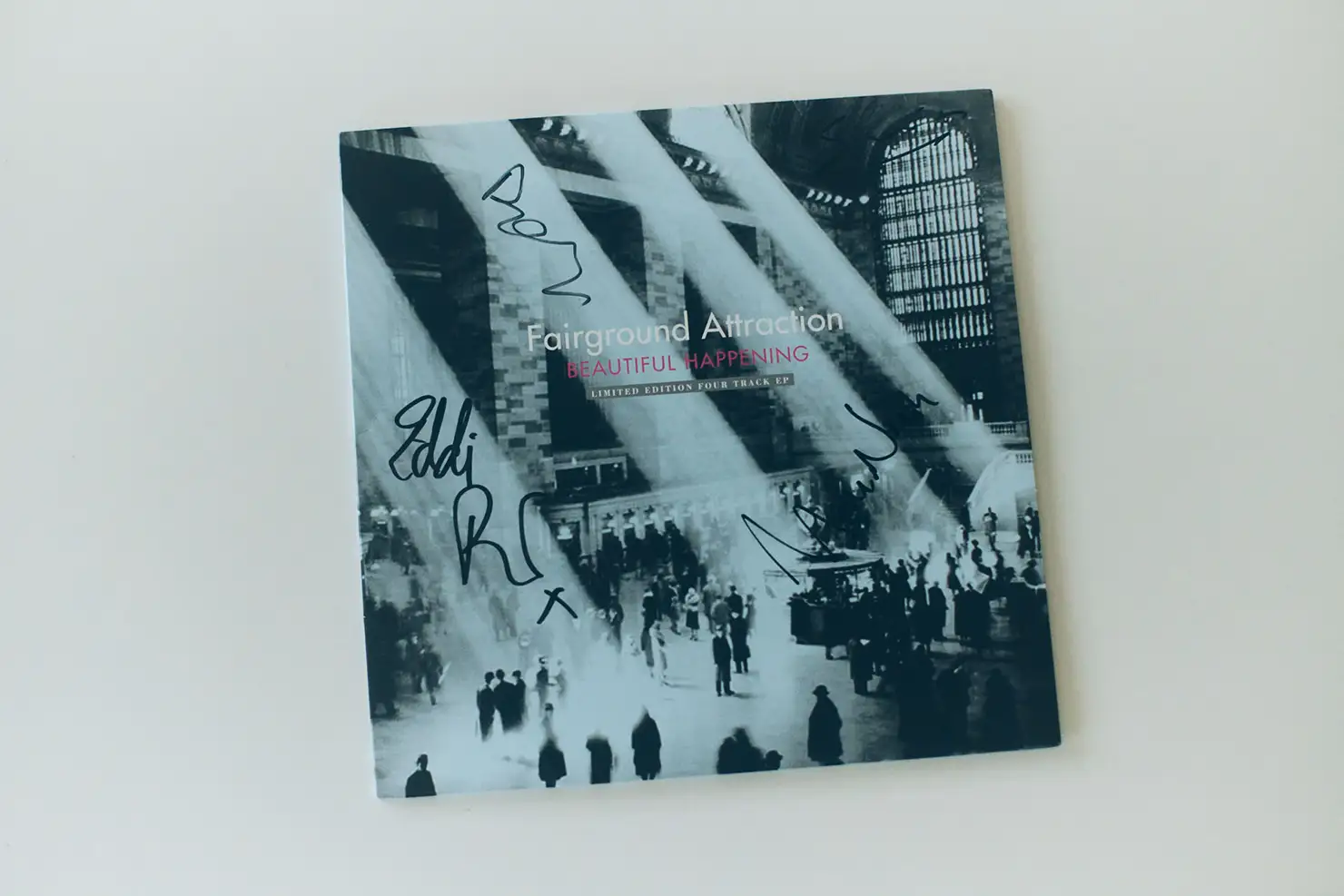

Fairground Attraction『Beautiful Happening』

チャーべ:僕はやっぱり、まさか出るとは思わなかったフェアーグラウンドの新譜です。通販で予約していたんだけど、すぐ欲しくてライブ会場で買いました。僕は「ライナスの安心毛布」のようにホッとする音楽のことを「ブランケットミュージック」という括りで唱えているんですね。このアルバムは自分にとってのブランケットミュージック。温もりを得るし落ち着くし、いまのフェアーグラウンドにはドキドキとかを求めていなくて。

カジ:自分はマーク・ネヴィン(Mark Nevin)とエディ・リーダーの間で確執があったのかなって思っていたんだよね。

チャーべ:たぶんあったんじゃないかな、当時は若かったから。エディが妊娠して子どもが生まれる、ワールドツアーも行きたくない、となって。たぶんマークは「これからなのに……」という感じだったと思うけど、歳をとったからもう一回やろうとなったのかもしれない。

カジ:ライブでは温かさというか、やっぱりこのメンバーでやるのが最高に楽しい、うれしいみたいな感じがすごく伝わってきてさ。

チャーべ:メンバーがライブの最初に泣いちゃうんだよね。あれはちょっと卑怯だなと思った(笑)。2017年に、Cherry Red Records (チェリー・レッド・レコード)が、デモ音源を含めた形で『The First of a million kisses』を復刻したことがあって。初めて聴く曲もあったんだけど、僕は日本盤のオマケ用にライナーノーツを書いたことがあって。そうやって若い子たちに広める役割をやりたいな。

カジ:そういうのは大事だよね。いい音楽でも、どうしても埋もれたりしちゃうじゃない。

チャーべ:一部の人しか聴かない音楽とか、カジくんが紹介するようなものは絶対若い子にも刺さる何かがあるはずなので、そういうものを伝えられたらいいよね。

松田 “CHABE” 岳二

1970年、広島県生まれ。ソロプロジェクトのCUBISMO GRAFICO、バンドスタイルのCUBISMO GRAFICO FIVE、キーボーディスト・堀江博久とのユニット、ニール&イライザ、DJ、リミキサーとして活動。2001年には、映画『ウォーターボーイズ』の音楽を手掛け、第25回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。原宿でkit galleryを主宰。2015年に結成したバンド・LEARNERSは2023年に活動休止するものの、新たなバンド・LEARNER BOYSを2024年12月に始動。55歳の誕生日にあたる2025年2月21日に、CBSMGRFC a GO-GO “CHABE’s 55th. Birthday Special”を企画した。

Instagram

カジヒデキ

1967年生まれ。千葉県富津市出身。1986年、ゴスバンド・Neurotic Dollにベーシストとして加入し、本格的に音楽活動をスタート。1989年、ネオアコースティックバンド・BRIDGEを結成。1992年、小山田圭吾が主宰していたレーベル・Trattoriaよりデビュー。2枚アルバムをリリース後、1995年に解散。 1996年、ソロデビュー。Tore Johansson、Eggstone、The Pastels、Bertrand Burgalatらと制作した作品を発表するなど自身のルーツとなるネオアコースティック、ニューウェイブ、ポストパンクをベースに音楽的な領域を拡げている。2024年4月には5年ぶり19枚目のアルバム「BEING PURE AT HEART~ありのままでいいんじゃない」をリリース。

HP

Words & Edit:Shota Kato(OVER THE MOUNTAIN)

Photos:Tetsuya Yamakawa