今、世界的な再注目の最中にあるアナログ・レコード。デジタルで得られない音質や大きなジャケットなどその魅力は様々あるが、裏面にプロデューサーやバックミュージシャン、レーベル名を記した「クレジット」もその1つと言えるだろう。

「クレジット」――それは、レコードショップに並ぶ無数のレコードから自分が求める一枚を選ぶための重要な道標。「Credit5」と題した本連載では、蓄積した知識が偶然の出会いを必然へと変える「クレジット買い」体験について、アーティストやDJ、文化人たちが語っていく。

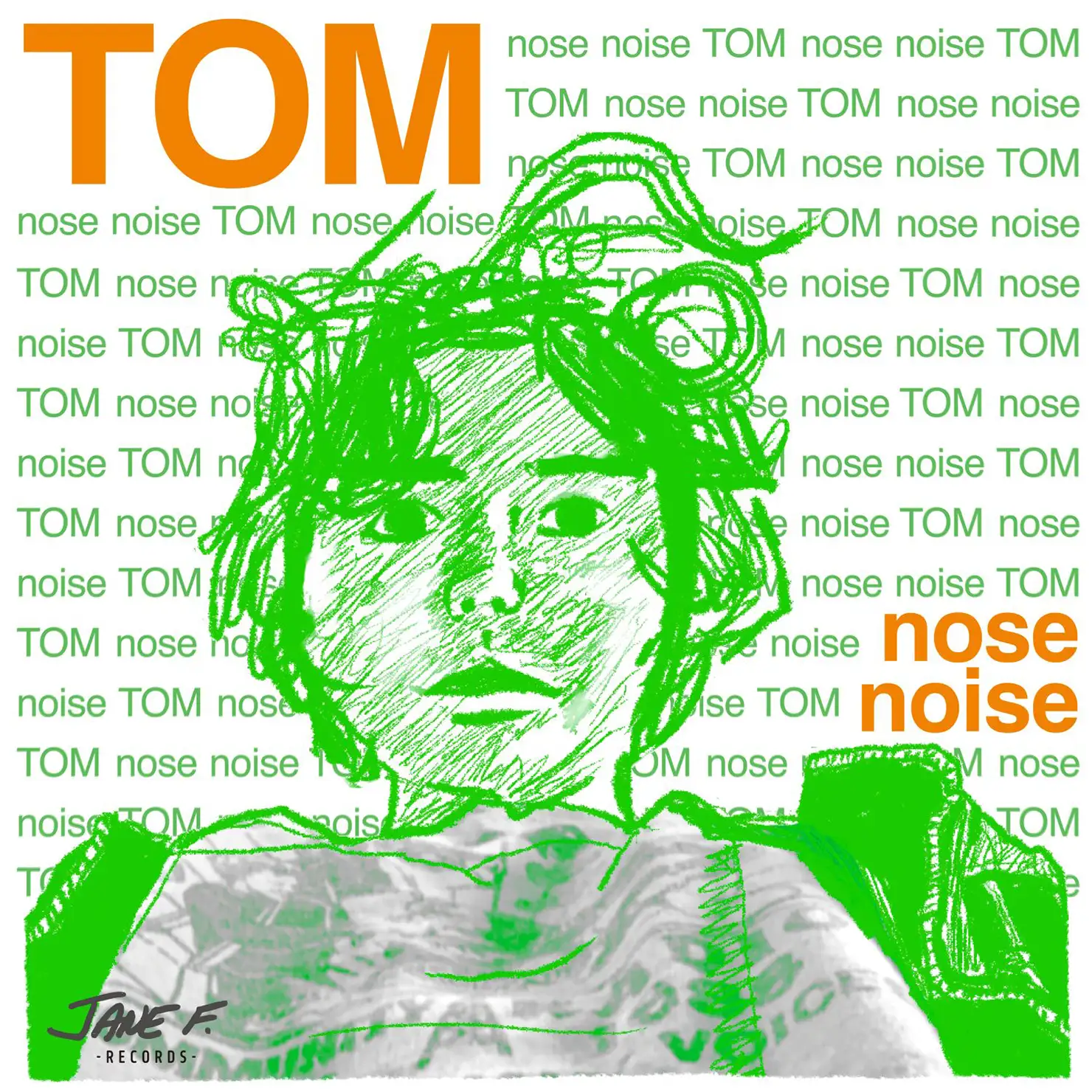

今回登場するのは、イギリス・ロンドンを拠点とする多国籍バンド、スーパーオーガニズム(Superorganism)のボーカルとして世界中を席巻し、新たなバンド、ノーズ・ノイズ(nose noise)を結成したばかりのオロノ(Orono)。紹介された5枚のレコードを道標に、新しい音楽の旅を始めてみよう。

オロノが考える「アナログ・レコードの魅力」

今の自分としては、ど田舎のハードオフに行ってレコードを漁るのが一番面白くて楽しい。最近買ったのはポール・マッカートニー(Paul McCartney)とマイケル・ジャクソン(Michael Jackson)の『The Girl Is Mine』のシングルで、ハードオフで600円ぐらいだった。もちろんディスクユニオンとかも好きなんだけど、そういうところでレコードを探すことが今は楽しくて。なぜなら、値段を見て夢が壊れることもあるから(笑)。

音楽の原体験は3歳のときに聴いたウィーザー(Weezer)。車に乗るときは何かしら音楽が流れているような家で育ちました。父親と一緒のときはベン・フォールズ(Ben Folds)とか、ベン・クエラー(Ben Kweller)とか、あとはもちろんアメリカのオルタナバンドとか、ジャム系のバンドとか、母親と一緒に車に乗るときは岡村靖幸、ユーミンとかJ-POPが流れてた。

中学生になるころには同時代のインディーバンドも聴くようになって、最初に一番ハマったのがヴァンパイア・ウィークエンド(Vampire Weekend)で、その次にMGMT。この2組が大好きだった。

14歳のときにアメリカのメイン州に引っ越して、当時はその地域に何店舗か展開しているBull Moose(アメリカ北東部のインディ系レコードチェーン)ってレコードストアによく行ってた。品ぞろえがすごく豊富で、ロック、ポップだけじゃなくて、ジャズ、ブルーズ、エレクトロニックミュージック、サウンドトラックもあった。

放課後とか週末に行けるだけ行って何時間もレコードとCDを見ていました。DVDもいろいろ売っていて、カセットも安いのがあれば買ってた。中古のものもいっぱい売ってたし、あとはRecord Store Dayのときに行ったりもした。「音楽が好きだから、レコードを持ってなきゃ!」って洗脳されたような気持ちになって、レコードプレーヤーも持ってないのに買ってた気がする。

当時はお小遣いがそんなになかったからジャケ買いみたいな賭けに出る余力が全然なくて、その日に持っていたお金で、何を買うか何時間も考えていた。でも、ジャケを見て面白そうだなと思ったら家に帰ってYouTubeとかSpotifyで聴いてみて、後日レコードを買いに行くみたいなノリもあったり。

今回選んだレコードは、ほぼBull Mooseで買ったものです。とにかく好きな音楽をレコードで手にしたくて、何時間も悩んで買ったから、クレジット買いかって言われるとそうじゃないかもしれないけど(笑)。

レコードを買ってお小遣いがなくなっちゃっても、「ついにこのレコードを手に入れた! やった嬉しい!」って気持ちになってた。だから開封するのがもったいなくて、値札もついたままだったり。

The Unicorns『Who Will Cut Our Hair When We’re Gone?』

ザ・ユニコーンズ(The Unicorns)は15歳ぐらいのときに経験した“人生の闇”の中でよく聴いてたバンドで、サウンド面でも影響を受けた。当時はかなり病んでたから、特に「Les Os」の躁鬱な感じがすごく刺さった。

ザ・ユニコーンズはカナダのバンドで、歌詞は死に関するようなものも結構あって暗いんだけど、同時に面白い歌詞もあるから楽しい。暗いこともよく考える私のアウトプットがどうしてもファニーになるのは、もともとの人間性かもしれないし、彼らからの影響もありそう。

メンバーのオールデン・ペナー(Alden Penner)はソロもやってて、その作品も聴いたりします。フランス語で歌っているのもあって、それもなんか好き。カナダの音楽はいい意味で中途半端というか、いろんなカルチャーが混ざってて惹かれるなぁって。こうやって改めて言葉にして気づいたけど、そういうところで共感していたのかも。

これは友達がプレゼントしてくれたレコードなんです。わざわざ予約して買ってくれたみたいで、友達の名前が印字されたレシートと一緒に棚に入れてます。その友達とはもう連絡を取り合ってないんだけど、久々に見てなんか懐かしかった。

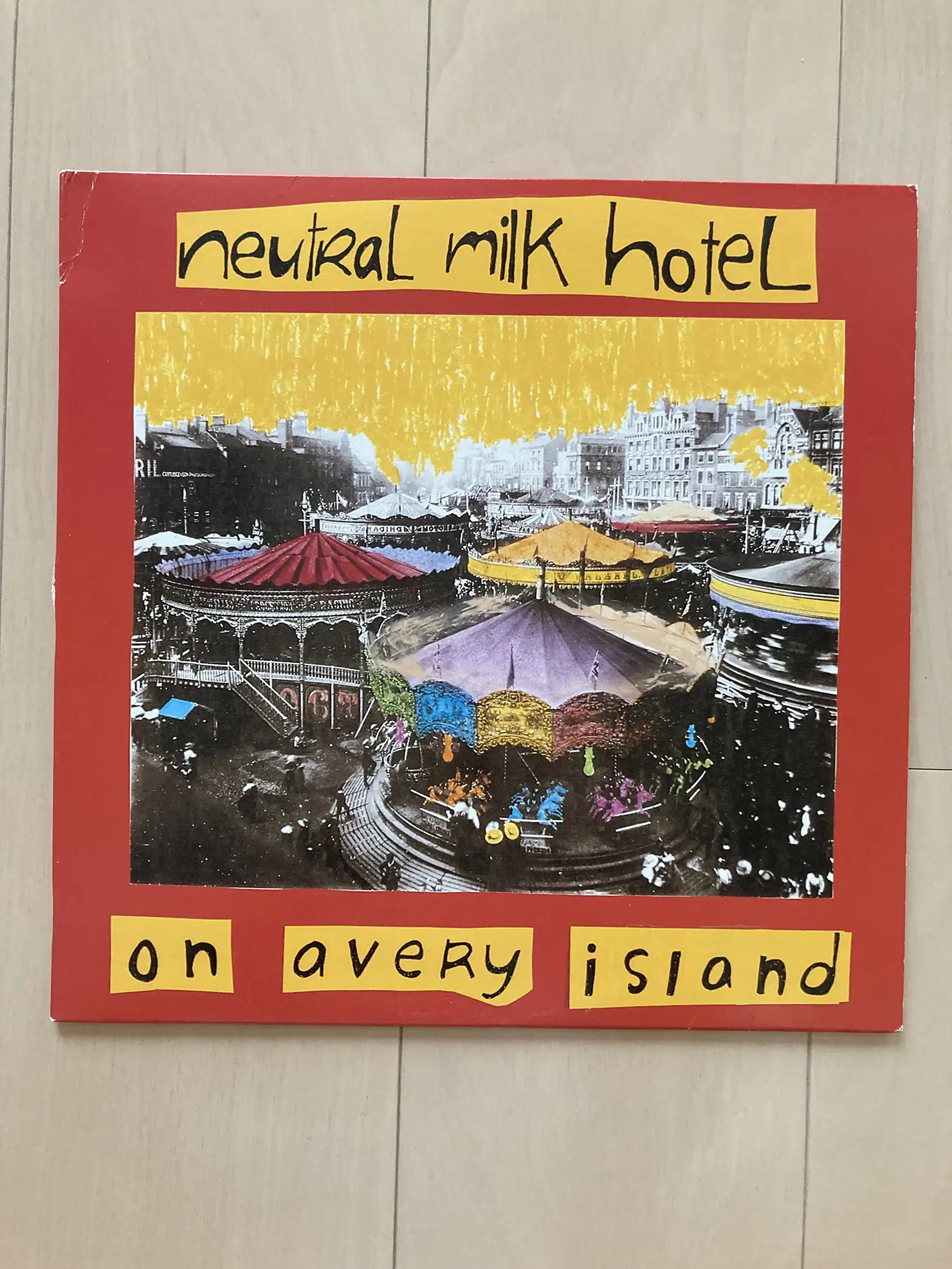

Neutral Milk Hotel『On Avery Island』

このアルバムは、初めて自分で買ったレコードだと思う。今回のレコードを選んでいて思い出したけど、ニュートラル・ミルク・ホテル(Neutral Milk Hotel)のレコードからはサウンドデザイン、プロダクション面ですごく影響を受けてると感じます。ギターの音が半端なく歪んでいて、そのディストーションの粘り気というか、ヘヴィーな質感がすごく気に入ってた。そういう音楽を14歳ぐらいのときによく聴いていました。

ニュートラル・ミルク・ホテルは、スティーヴン・コルベア(Stephen Colbert)っていうコメディアンが司会をしている番組がきっかけで知った。10年くらい前だったかな。なぜかその番組の最終回でニュートラル・ミルク・ホテルの曲がかかったんです。めっちゃいい曲だなと思って、ハマったのを覚えています。

クレジットってことでいうと、このアルバムはデンバーのPet Sounds Studioってところで録音されていて、そこはニュートラル・ミルク・ホテルの他にも、アップルズ・イン・ステレオ(Apples In Stereo)とかが関わっていたElephant 6ってレーベルのバンドたちもレコーディングしています。

でもそのスタジオは10年以上前に潰されて、今はタワマンみたいなのが建っている。それを知ってちょっと悲しくなった。ちなみに、スティーヴン・コルベアが今やってる番組は、トランプ政権を茶化すネタが多くて打ち切りが決まってるらしい。私もよくその番組を見てる。こうやって振り返ると、過去と現在が不思議とリンクするというか、私の中で運命みたいなものも感じます。

実はこのレコードだけ開封してるんです。メイン州に住んでいるときに唯一行ったライブがニュートラル・ミルク・ホテルのライブだったから、たぶんサインをもらいたかったのだと思う。結局、サインはもらえなかったんだけど、生の演奏を最前列で観れたから、大満足だった。そのライブでゲットしたセットリストと一緒に棚に入れてます。

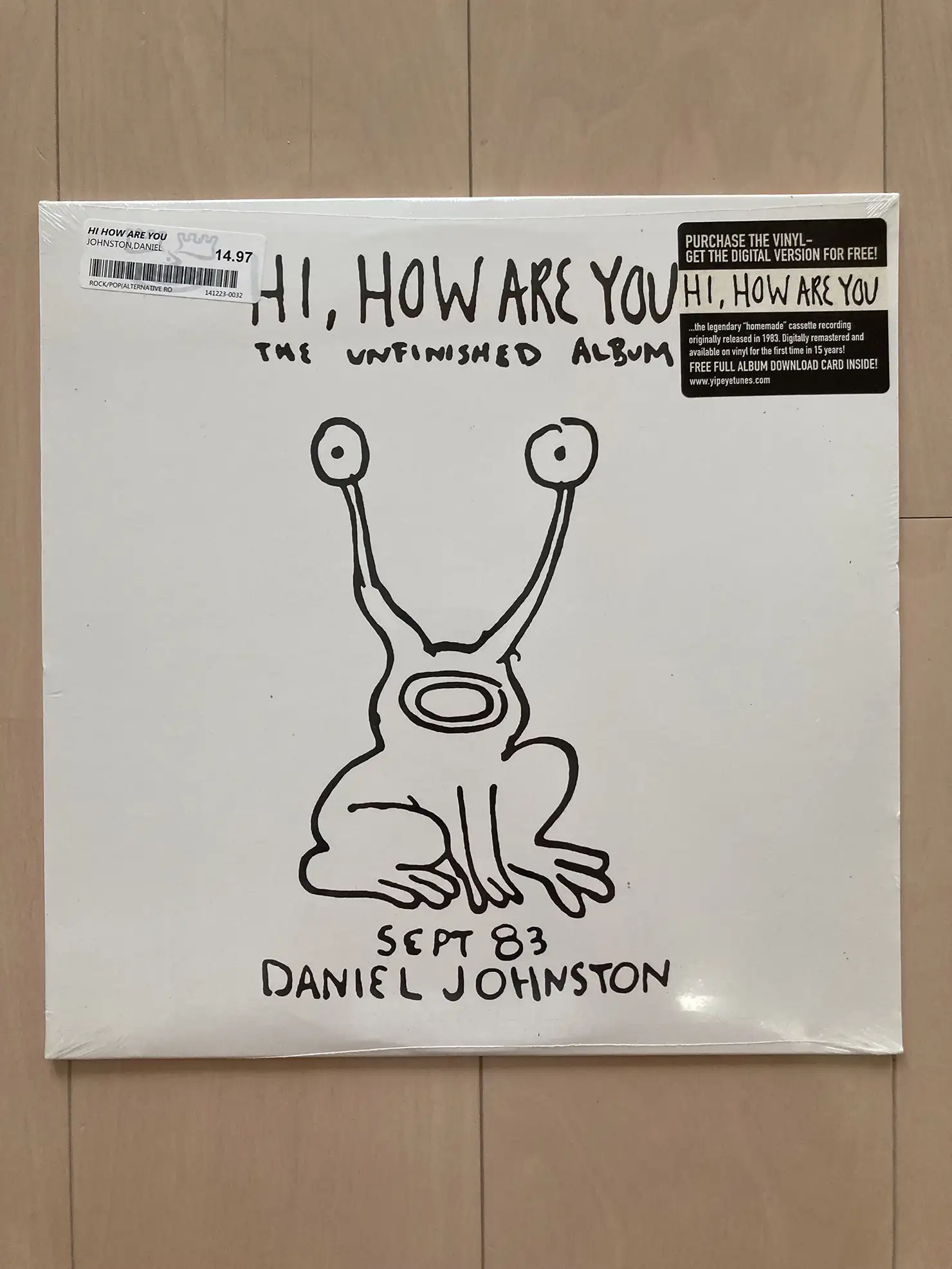

Daniel Johnston『Hi, How Are You』

ダニエル・ジョンストン(Daniel Johnston)との出会いは私が10歳ぐらいのとき。父親が家でドキュメンタリー映画(『悪魔とダニエル・ジョンストン』)を見てて知った。「なんか面白い太ったおっさんだなぁ」みたいに思ってた。当時は日本で暮らしてて、TSUTAYAでCDを家族でみんな1枚ずつ借りて、それぞれのiPodに入れるみたいなことをよくやっていたました。

中学生くらいになって、父親からCDを借りた『Fun』を聴き返して正式にダニエル・ジョンストンにハマった。ドキュメンタリーを改めて見たら「すごい人だな」って思いましたね。だからこのアルバムを聴くと、やっぱりその映画のシーンとか若い頃の彼の映像を思い出します。

彼はソングライティングが素晴らしくて、とてもシンプルなのに心をわしづかみにするようなエネルギーがある。そういうところにインスピレーションをもらったと思う。シンプルであることの重要さにも気づかせてくれた人です。こんなシンプルでも素晴らしいものが作れるんだって。

彼は最高な曲も書くだけじゃなくて面白い絵も描くアーティスト。アートワークの絵もシンプルさと複雑さの両方が感じられて大好き。私は多才な人がすごく好きで、ダニエル・ジョンストンみたいなアーティストに出会うと、「自分にもできるんだ!」と思えて励まされます。

このレコードもBull Mooseで買いました。これも値札が貼ったままなんだけど、今回選んだレコードって全部20ドル前後でかなり安くて、当時も「やっす!」と思って買ったと思います(笑)。今だともっと高い気がする。

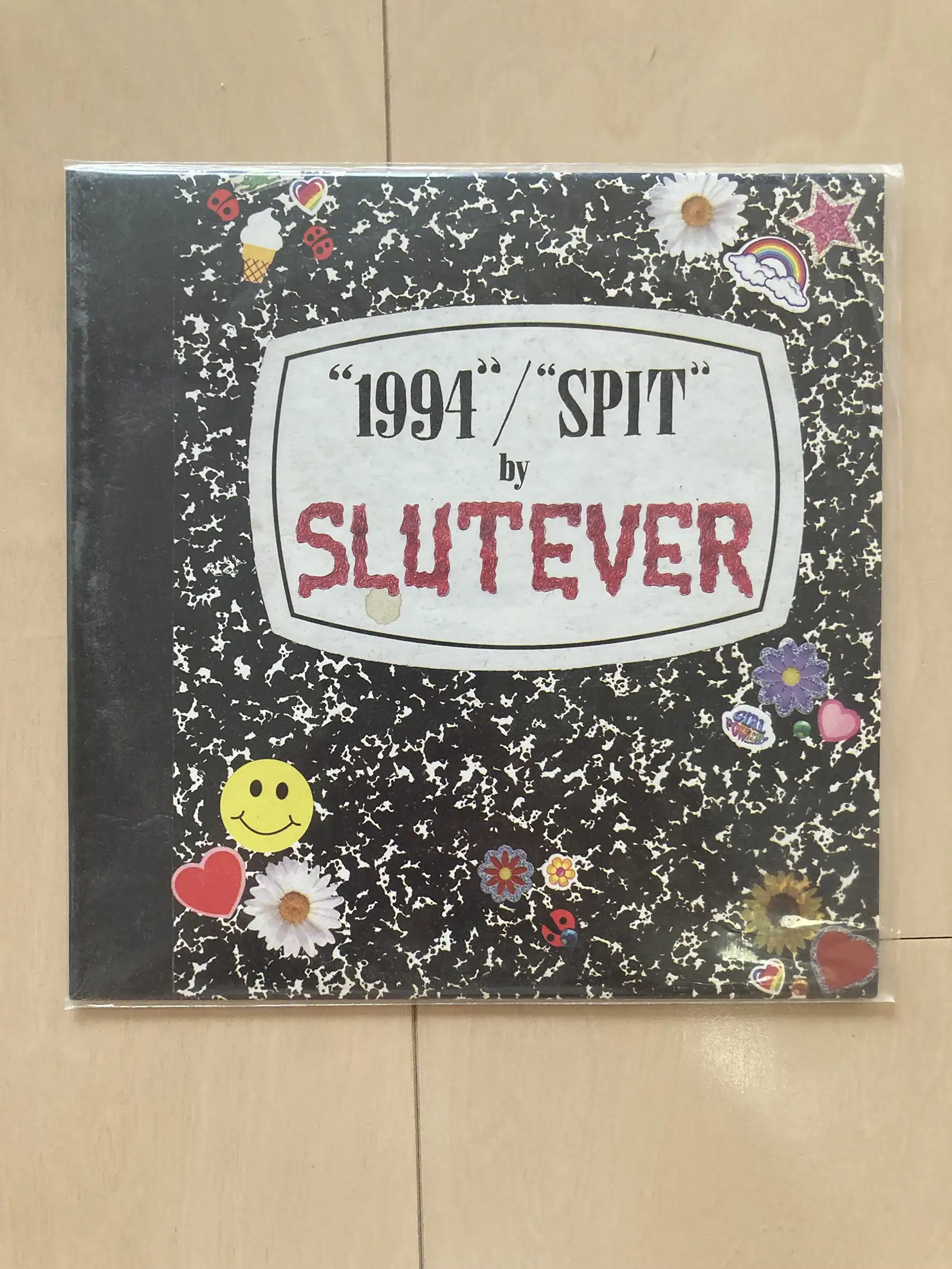

Slutever『1994 / SPIT』(7inch)

スラットエヴァー(Slutever)は、Bandcampで音楽を探してクリックしまっくてるときに偶然見つけたバンド。たしかこのシングルはRecord Store Dayでリリースされたんじゃないかな。

まずこのバンドは、「すげえバンド名だな」と思って気になってチェックしたんです(”slut”は尻軽女という意味)。このバンド名だったら、いい音楽を作ってるんだろうなと直感的に思ってレコードを買った気がします。

たぶん、12、13歳くらいだったかな。当時の私は「インディーバンドってなんか白人男性、多くね?」って気づいたんです。別にPitchforkの記事とか読んでるわけでもないのに(笑)。それでもっと女性のアーティストを聴こうと思って、ル・ティグラ(Le Tigre)とかスリーター・キニー(Sleater-Kinney)とかに出会った。そのとき、ライオット・ガール(Riot grrrl)っていうフェミニズムとアンダーグラウンドなパンクのムーブメントがあるんだって知りました。

単純に「かっけー!」と思って片っ端から聴いていく中で、「現代のRiot Grrrlはどんなバンドがいるんだろう?」ってノリで調べてスラットエヴァーに出会ったんです。

この7インチはアートワークもかわいくて好き。このデザインは日本でいうCampasのノートのようなもので、アメリカではスタンダードだけど、なんかティーンエイジャーの秘密のノートみたいな雰囲気がある。強烈なバンド名で、ヘヴィーなディストーションがかかったサウンドなのに、アートワークはかわいいってところが気に入っています。

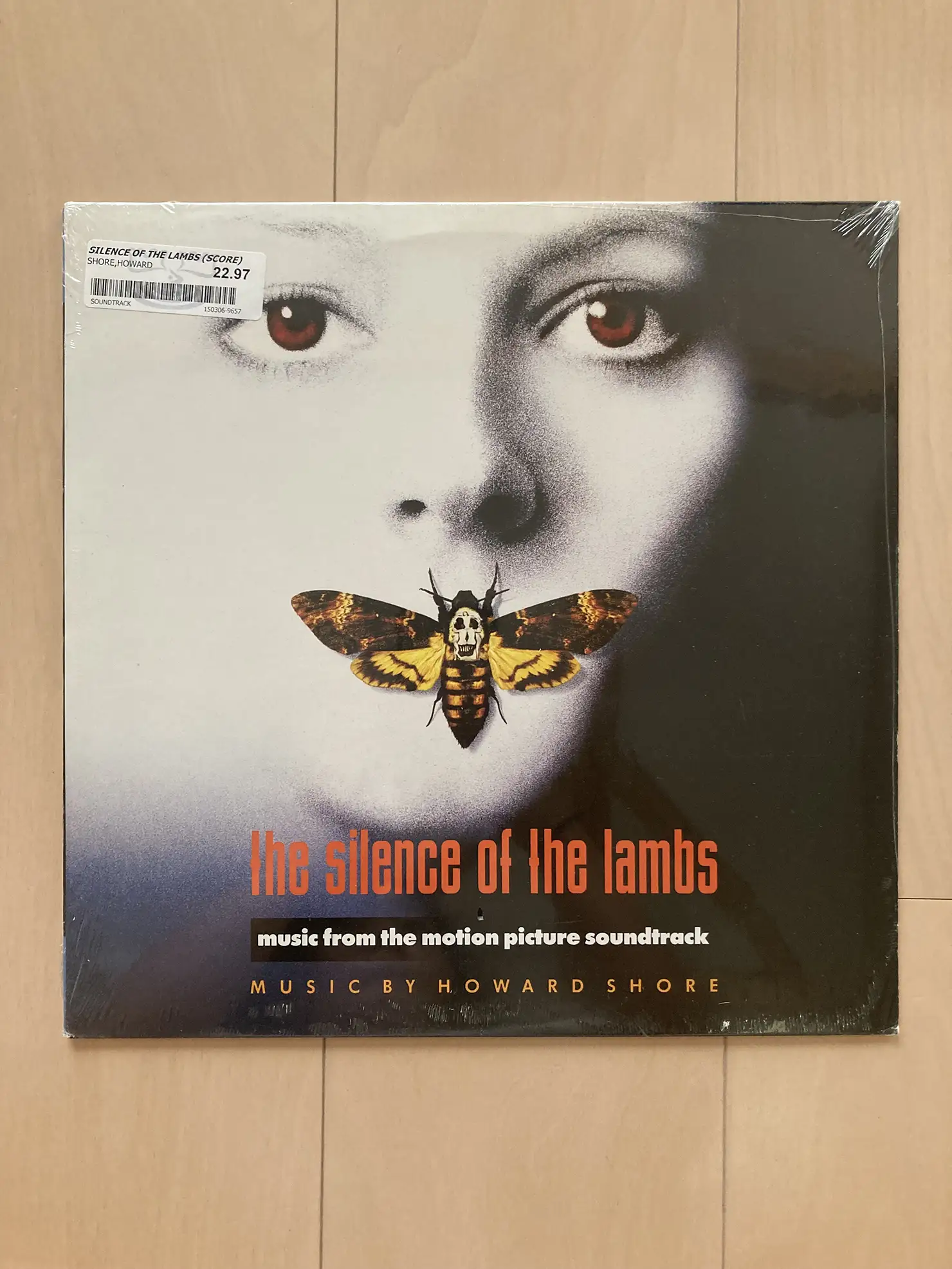

Howard Shore『The Silence of the Lambs』

父親のDVDの棚の中で一番怖そうだったのが『羊たちの沈黙』。「マジで怖そう……絶対に見たくない」って思いながら、でも見てみたくて子どものころからずっと棚を眺めた。だからDVDの背表紙を強烈に覚えてる(笑)。

これも12、13歳のころかな、なぜか急に勇気が出て、「『羊たちの沈黙』を観てやる!」って思って、学校から帰ってひとりで観たんです。そのあと2週間ぐらいは学校から帰って2回連続で観たり、週末だと1日中何度も観るほど夢中になった。で、ある日、学校から帰ってきたらDVDが見つからなくて、母親に「どこにやったの!?」ってキレながら聞いたら、「お前が観るのやめないから隠した」って言われて、それでその生活は終わった(笑)。

それぐらい大好きな映画で、もちろんサントラも大好き。Bull Mooseでこのサントラを見たとき、20ドルを超えていて自分的には高めだったけど、「大好きな映画だからレコードを買わなきゃ!」と思って買いました。

小学生のとき、CMの映像を作る授業があったんです。その映像をクラスのみんなが気に入ってくれて、アートの先生からも「オロノなら何でもできるし、映画を作るべきだと思うよ」って言われて。そのときから映画を作りたいと思ってる。

『羊たちの沈黙』はすべてのクリエイティビティ、アートが完璧なバランスで調和されている作品だって思うし、私もこれくらいの完成度の映画を作りたい。背表紙の話もそうだけど、じわじわと恐怖感を与えることほど難しいものはないし、そういうクリエイティブな作品作りってすごい面白いと思う。

もちろん、DVDのボーナス映像とかも何度も見てる。この作品のバックストーリーを知って、映画ってすべてのクリエイティビティが必要なんだって学びました。ジョナサン・デミ(Jonathan Demme)は一番好きな映画監督かもしれない。大大大好き。ソフトを買わないと見られない作品も多いけど、いつか彼の映画を全部見なきゃと思っています。

映画ではザ・フォール(The Fall)とかいろんな音楽が使われているけど、サントラはハワード・ショア(Howard Shore)が作ったオーケストラ音楽で、そっちのほうがむしろ好き。私はクリエイティブなことは何でもしたいと思っていて、この映画を観てから映画のサントラとかも作りたいなって思うようになった気がします。

Orono

ロンドンを拠点に活動する多国籍バンド、Superorganismのボーカル。2017年、デビューシングル『Something for your M.I.N.D』を発表するとすぐさま、海外の著名なミュージシャン から注目を集め、宇多田ヒカルや星野源といった日本のアーティストともコラボレーション。2025年9月、ティム・ルフェーヴル、タイラー・“ファルコン”・グリーンウェルとともにnose noiseを結成、デビューアルバム『TOM』をリリースした。

各ストリーミングサービスで聴く Orono Instagram nose noise InstagramEdit:Shoichi Yamamoto