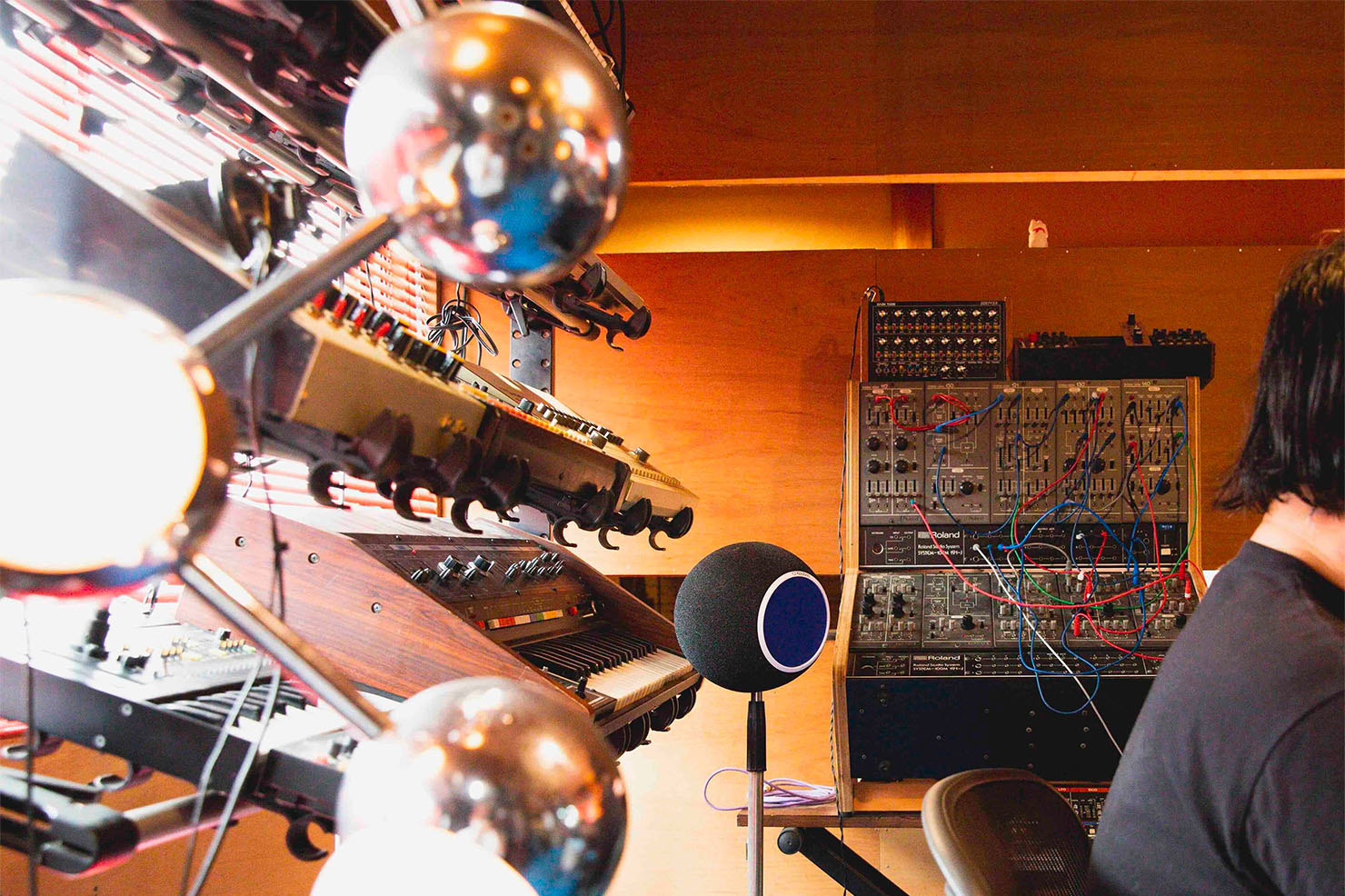

往年の名機をエミュレートしたものから先鋭的なサウンドを生成するものまで、多種多彩なソフトウェア音源/エフェクターが揃う現在、楽曲制作の大部分をPCの内部で完結させることは、ことエレクトロニック・ミュージックの領域においては、決して珍しいケースではなくなった。 しかし、そのような中でも頑なにハードウェア機材にこだわり続けるアーティストがいることも確か。 そんな「ハード派」の筆頭に挙げられるのが、アーティスト/サウンド・デザイナーの齋藤久師である。 ソロ・ワークでもパートナーであるLenaのソロ・ユニット「galcid」を始めとしたプロデュース・ワークでもハードウェア・シンセサイザーを活用し、大手電子楽器メーカーの製品開発やプリセット音色の作成にも携わる屈指のシンセ愛好家・齋藤に、ハードウェア機材にこだわり続ける理由やその魅力について存分に語ってもらった。

アナログシンセの音には独特の押し出し感がある

現在は魅力的なDAWやソフト音源、エフェクト系プラグインがたくさんありますが、そういったなかでもアナログシンセを使用する理由を教えていただけますか?

アナログシンセを使う理由のひとつは、独特の押し出し感を持つ音を作り出せるからです。 基本的にアナログシンセでは、音程感のある音を出したとしても、必ずヒスノイズ、SNが混ざってきます。 でも、アナログシンセではそれらのノイズも音を構成する要素のひとつになっているので、それが存在することで音に特有の押し出し感が生まれます。 アナログシンセを使うと、アンサンブルの中で音が前に出てくるとよく言われますが、その理由はここにあります。

それとデジタルシンセは複雑な音作りが可能ですが、それには深い階層に入る必要があります。 階層が深くなると、どの部分を操作しているのかがわかりづらくなることがあります。 一方、アナログシンセは深い階層に入る必要がなく、目でノブを確認できるし、直接手で触ることで直感的な音作りが可能です。 ただ、究極的に言えば、別にアナログシンセに限らずとも音質さえ優れていればデジタルシンセでもソフトシンセでも良いと思います。

それはどうしてでしょうか?

たまに、Minimoogと全く同じ形をしたMIDIフィジカルコントローラーでMinimoogのクローンソフトを使うことがありますが、没頭してしまえばソフトだという事を忘れ、触っていくうちにオリジナルとの違いが自分でもよくわからなくなるということがあります。 そういった経験を踏まえて考えると、おそらく楽器を使った音楽制作において重要なことは、手から返ってくる物理的なフィードバックと視覚から入ってくる情報なのかもしれません。

そういう意味では、一時期、多くの楽器メーカーが製造していた昔のアナログシンセをコンパクトにしたモデルの音質は非常に優れていると思います。 ただし、そのサイズは僕にとって少し使いづらかったことが難点でした。 他人から見れば、僕はアナログシンセに非常にこだわっているように見えるかもしれません。 でも、実際のところは、自分にとって使いやすいという理由でアナログシンセを使っています。

普段はDAWも使って作業されるのでしょうか?

使っています。 ただ僕にとってDAWは、昔で言うところのマルチトラックレコーダーのようなものなんです。 もちろんDAWの内部エフェクトを使うこともありますが、基本的に楽曲のミキシング自体はハードウェアのアウトボードでやるというのが僕のスタイルです。 だから、DAWはあくまで録音のために使っています。

DAWをレコーダーとして使うメリットはどんなところにあるのでしょうか?

昔はハードのレコーダーでテープをスプライシングして、逆回転させるといった作業ををやっていましたが、今はDAWを使うことでその作業がすごく手軽にできるようになりました。 それとオーディオインタフェースの前に古いハード機材を入れることで、なるべくアナログ特有のサチュレーションを含めるといった工夫もしています。 また、CMや劇伴などの場合、細かなトータルリコールが必須ですのでソフトシンセサイザーと共に使用する時もあります。

ちなみに現在はソフトシンセも所有されているのでしょうか?

Maxやネイティブ・インストゥルメンツのREAKTOR、それと場合によっては僕がアドバイザーをしているローランドのRoland Cloudを使うことがあります。

あるきっかけで、TB-303やTR-909を開発したエンジニアであり、元Roland社の社長も務められた菊本忠男さんと知り合い、今は一緒にいろいろな秘密の研究に取り組んでいますが、菊本さんからすると、現在世界的に評価されている彼が開発してきた機材はすべて失敗作と言うんですよね。

だから、以前、DOMMUNEの瀬戸内芸術祭の特番で菊本さんをお招きして、FUNKTION-ONEというスピーカーで彼が開発した機材の音を聴いてもらいながらインタビューをするという企画を行いました。

その環境でご自身の開発された音を聴いた菊本さんはどんな様子でしたか?

バスドラムの音を聴いてもらいましたが、アーティストと違ってエンジニアだった菊本さんはそういったスピーカー環境でその音を聴くのが初めてだったこともあって、自分が開発した機材の音にすごく驚いていましたね。 このことがきっかけで”失敗作”だったという認識を改めることになった菊本さんは、それ以来自分がお亡くなりになったあとに、「しゃべるお墓型ロボット(クラウドの膨大なデータを残し、AIと組み合わせる)」など、いろいろな実験の開発に取り組んでいます(笑)

最近では、先ほど話に出たRoland Cloudをはじめ、昔のアナログシンセの挙動や質感を再現したソフトシンセもあります。 そういった機材に対して、どういった印象をお持ちでしょうか?

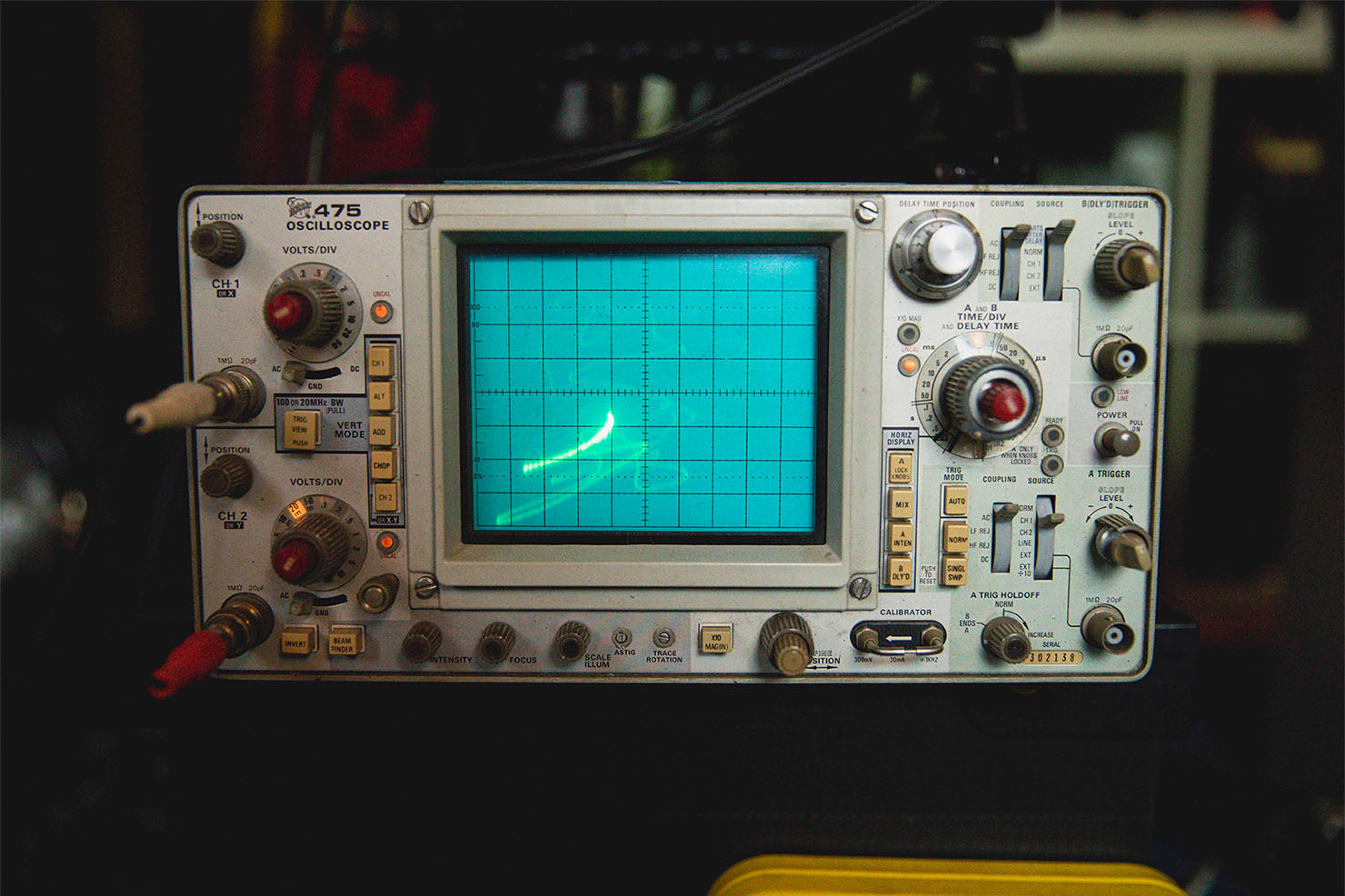

アナログシンセの音はよくあたたかみがあると言われますが、それは当時のアナログシンセのオシレーターが安定せず、音が揺らいでしまっていたからです。 でも、デジタルであるソフトシンセの場合、オシレーターは絶対に揺らぐことはありません。 デジタルって0と1の間に何も存在しないのです。 そのことを考えると少し皮肉だなと思います。 揺らがなくていいものをシュミレートすることでわざわざそうさせているのだから。

そういうこともあって、今後はソフトシンセに経年劣化ボタンという機能なんかが搭載されたら面白いでしょうね。 ヤニで茶色っぽくなったり、鍵盤が折れてたり。 さっきも話したとおり、アーティストにとって楽器の視覚情報は作業に没頭するためにもやっぱり重要です。 だから、そういった機能があるソフトシンセがあれば、僕のようにアナログシンセだけを使う必要もないし、パソコン1台で音楽制作しやすくなると思います。

昔のアナログシンセはデザイン性は度外視して使いやすさだけを重視していた

最近は、DAWにフィジカルコントローラーを繋げて使う人も増えているので需要はありそうですね。

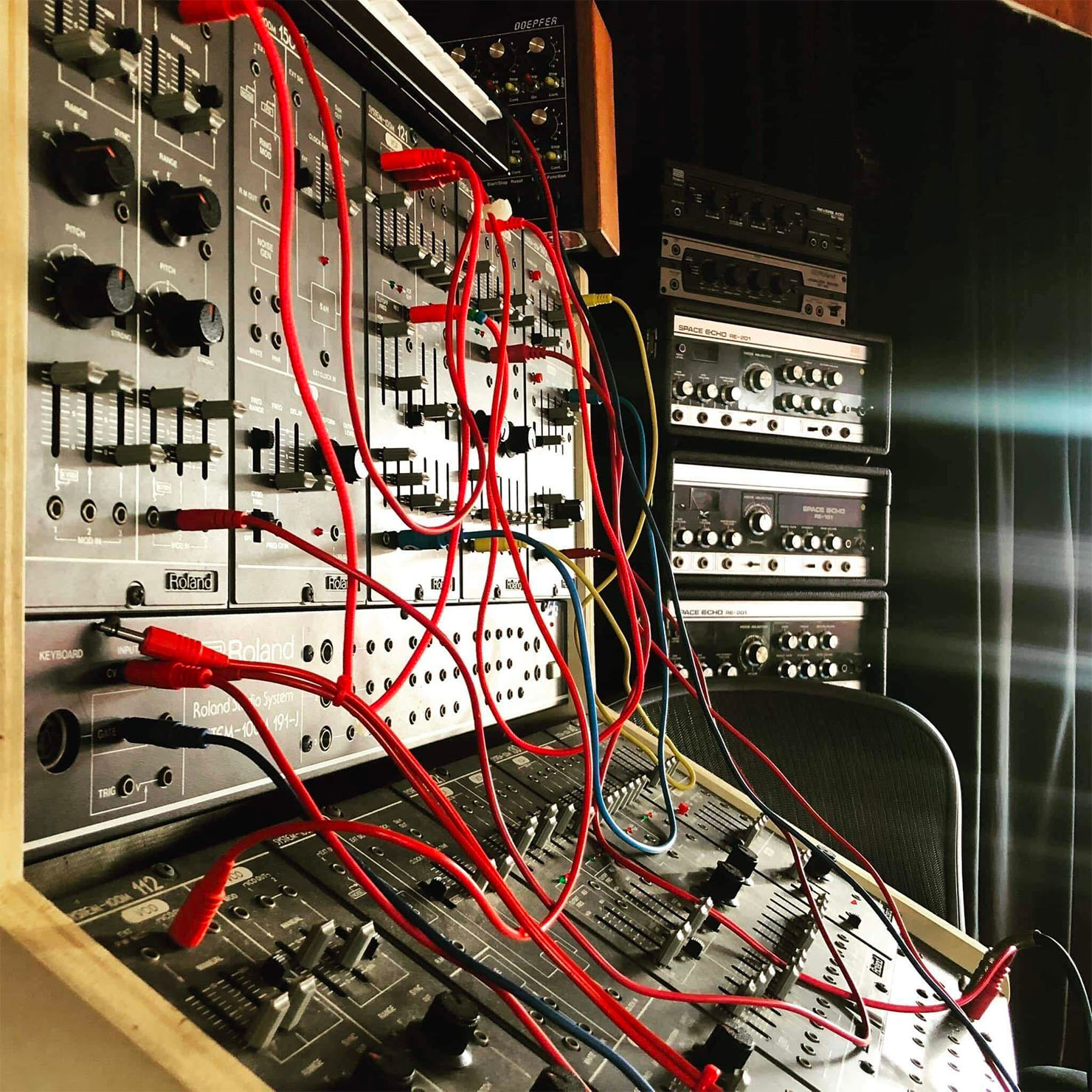

そうですね。 ただし、人間工学的な観点から見ると、フィジカルコントローラーなどのツマミが単に全てが整然と並んでいるだけのパネルだと、どこに何が配置されているかを瞬時に把握する上で、少々難しい面があると思います。 例えば、最近のシンセはデザイナーさんがデザインしているので、すべてがキレイに整って並んでいます。 でも、昔のアナログシンセのデザインは、ゴチャゴチャしていますが、それはデザイナーではなく、エンジニアがデザイン性は度外視して、使いやすさだけを重視して作っていたからです。

僕が開発に関わったローランドのTR-09他、Boutiqueシリーズにしてもそうです。 この機材はオリジナルのTR-909と同じパネルデザインを踏襲しながらサイズをコンパクトにしたものですが、元々メーカー側はデザインに関しては整然とした汎用的なものにしようと考えていました。 ただ、そのようなデザインだと使う側からすると非常に使いづらいと思ったので、オリジナルと同じデザインのままにするべきだと提案しました。 ツマミの細かいスリットや色味、もちろん配置も含め。 そういった意味で、とても大きな企業努力をされたなと感じました。

そういった名機を復刻したシンセにはオリジナルにはない機能が追加されていることが多いと思いますが、やはりそういった追加機能は現代の制作環境で使う上では必要だと思いますか?

例えば、大抵の人はTB-303を使用する時に、いくつかのエフェクターで加工するのが定番です。 例えばTB-303の後にディストーションで歪ませ、ディレイで飛ばすというような組み合わせが多いです。 そのこともあって、TR-09と同じく開発に関わったローランドのTB-03にはオリジナルのTB-303にはないそれらのエフェクトを付けてもらいました。 だから、昔の機材がベースになっているとしても、その当時なかった機能を必要に応じて追加するのは全然アリだと考えています。

アナログとデジタルの違い、機材のプリセット音源について

どういったところにデジタルシンセやソフトシンセのデメリットを感じますか?

デジタルシンセは、システムを読み込む必要があるため、アナログシンセよりも立ち上げ時にどうしても時間がかかってしまいます。 OSを読まないと始まらないからですね。 僕の場合、その時間のせいで音楽を作る気がなくなってしまうことも少なくありません。 さらにソフトシンセは、鍵盤を押してから音が出るまでの遅れ、いわゆるレイテンシーが気になってしまいます。

このことは素人の方やリスナーには関係のない部分かもしれませんが、技巧派のプレイヤーやDAWのクリエイターであれば、その音の遅れは演奏にならないくらいの違和感があると思います。 だから、部屋の照明がスイッチを押した瞬間に明るくなるように、シンセもスイッチを押した時に即座に音が出るのが理想です。 そう考えると僕にとってアナログシンセは、押せば即座に始められる昔のゲーム機のようですね。

それとソフトシンセの場合は、それをインストールしたPCのOSのアップデートによって使えなくなることがたまにあります。 でもアナログシンセは、MinimoogにしてもProphet-5にしてもパーツ自体は、秋葉原などの専門店で未だに販売されているものもあるので、そういった汎用パーツがあることで、壊れたとしても修理が可能です。 ピアノと一緒でメンテナンスの必要はありますが、基本的にアナログシンセは一生使えると思っています。

あと日本で使われている海外メーカーのアナログシンセが故障する原因の多くは日本特有の湿気です。 一方で日本メーカーのシンセはそういった高温多湿の環境下で作られているため、なかなか故障しません。 ちなみに僕が所有している日本製のアナログシンセのほとんどは、海外でミント状態で販売されていた当時の輸出向け製品です。

国内向けに作られた製品と海外輸出向けに作られた製品とでは、どのような違いがあるのでしょうか?

ひとつは湿度の低い場所で使用されていたことで、経年劣化が少ない事。 もうひとつは電圧が異なることで挙動に違いが出てくることですね。 これに関してはもちろん個体差はありますが、例えば、ここにあるSBF-325というイギリスから逆輸入したフランジャーをかけた場合、普通は音を入れないとエフェクトがかかりません。 でもこの個体は、音を入れなくても機体から自己発振するノイズを引きがねにしてエフェクトがかかる場合があります。 またフィードバックを上げていくと “ギューン” と極端に音が変化するので、ある意味でアウトボードエフェクターというよりもより楽器に近い感じです。

近年の音楽制作機材の傾向を見ているとハードシンセに限らず直感的に扱えることをウリにしたソフトシンセが増えてきた印象がありますが、それでもまだハードウェアに比べてソフトシンセは扱いやすさに欠けていると思いますか?

直感的に扱えるという意味では、やはりまだアナログシンセの方が優れていると思います。 それに分解能の面で考えても、ソフトシンセはアナログシンセと比べるとまだ音の変化のなめらかさが足りません。 最近は技術の進化によって、そこがうまくごまかせるようになってきましたが、それでも聞く人が聞けばそのデジタル臭さがバレると思います。 立体感というか、飛び出してこないんです。 ただ、ハードウェアと違い、「故障」しないのが1番のメリットじゃないでしょうか。 軽いし。 (笑)

現在は自分で音を作らなくてもシンセのプリセットを購入すれば、誰でも手軽に自分が使いたい音を使えるようになりました。 こういった変化をどう捉えていますか?

これに関しては国ごとの文化の影響が大きいと思います。 例えば、ジャマイカの電子楽器を使ったレゲエのアーティストは、リズムマシーンにしてもシンセサイザーにしても音を作るのではなく、プリセットから音を選んで使っています。 そのことを最初に知った時は、正直、シンセを使っているのに自分で音を作れないのはカッコ悪いと思いました。 でも、その考えは、Aphex Twin(エイフェックス・ツイン)の登場によって覆されましたね。

Aphex Twinは、自分で音を作れるのにあえて、誰でも知っている有名シンセの安っぽいプリセットを使い、それを後でPCに入れてズタズタに切り刻むという制作手法を編み出しました。 要はアーティストからすると誰も使わないダサい音を使っているのですが、それをオーディオ上で深くイジりながら加工することでこれまでにない音を作り出しているんです。 この方法は一見、プリセットを使った単純で安直な手法に見えますが、実際には非常に考え抜かれた上で行われていることであり、あえて時代にそぐわないプリセットを使うという、革新的なアプローチでした。 それと革新的という意味では僕が大好きな坂本龍一さんもそういったアプローチで音楽を制作するアーティストのひとりでしたね。

坂本龍一というアーティストに惹かれた理由

坂本龍一さんの音楽のどういったところに革新性を感じたのでしょうか?

意外かもしれませんが、僕はプライベートではルーツレゲエやダブしか聴かないほど好きなのですが、いまから40年以上前の1980年頃に坂本さんがMatumbi(マトゥンビ)のDennis Bovell(デニス・ボヴェル)というダブのエンジニアに2ndソロアルバムの『B2-UNIT』をダブ処理させるというアプローチをとったことを高く評価しています。 それまでダブはどちらかといえば、ジャマイカを中心とした黒人のもので、白人のAdrian Sherwood(エイドリアン・シャーウッド)がダブ処理するという例はありましたが、日本人が黒人に電子音楽をダブ処理させたこのアルバムは、前例のない革新的な作品でした。

当時、YMOの「テクノポリス」みたいなわかりやすさを求めていたリスナーは、このアルバムを聴いて面食らっていましたし、小学生だった僕もそれは同じです。 でも、2800円も出してこのアルバムを購入したのだから、元を取るためにも我慢して聴いていた記憶があります。 そして知らぬ間に中毒に。 (笑)

ただ、今改めて振り返ってみると、このアルバムは様々なアンダーグラウンドで活動するアーティストからの影響を強く感じますね。 Throbbing Gristle(スロッビング・グリッスル)やSPK、DAFなど、破壊的で先鋭的で退廃的な彼らと同じ匂いがするんです。 おそらく当時の坂本さんはYMOが商業的に成功したことで、自分の好きな現代音楽の極み的な音楽をやってみたくなったんだと思いますね。 だから、このアルバムにはパンクもあれば、ダブもあるし、電子音楽もある。

本来、レコーディングミキサーのフェーダーは、音量バランスや音質を調整する役割のため、位置を決めたあとは、それをいじりません。 っていうかいじったら怒られてたわけです。 ところが、ダブはフェーダーとAUXに挿したエフェクターを使い、「ミキサーで演奏」するんです。 同じように音楽の歴史を振り返ってみるとJimi Hendrix(ジミ・ヘンドリクス)の時代にはファズを使って音を歪ませるという手法が編み出されましたが、これもダブと同じでわざと歪ませるものではない音を歪ませています。 そういった音楽制作における “誤用” から生まれた新しい音楽の歴史は今も受け継がれています。 ターンテーブルが楽器化したのも同様の理由です。 レコードを指でベタベタ触ったらお父さんに怒られたでしょ?しかも擦るなんて(笑)

機材を”誤用”することで生まれるクリエイティヴィティ、ユーロラック・モジュラーの魅力

今、音楽機材の誤った使い方から新しい音楽が生まれてきたという話がありましたが、独自の音作りのためにあえてアナログシンセを誤用することはありますか?

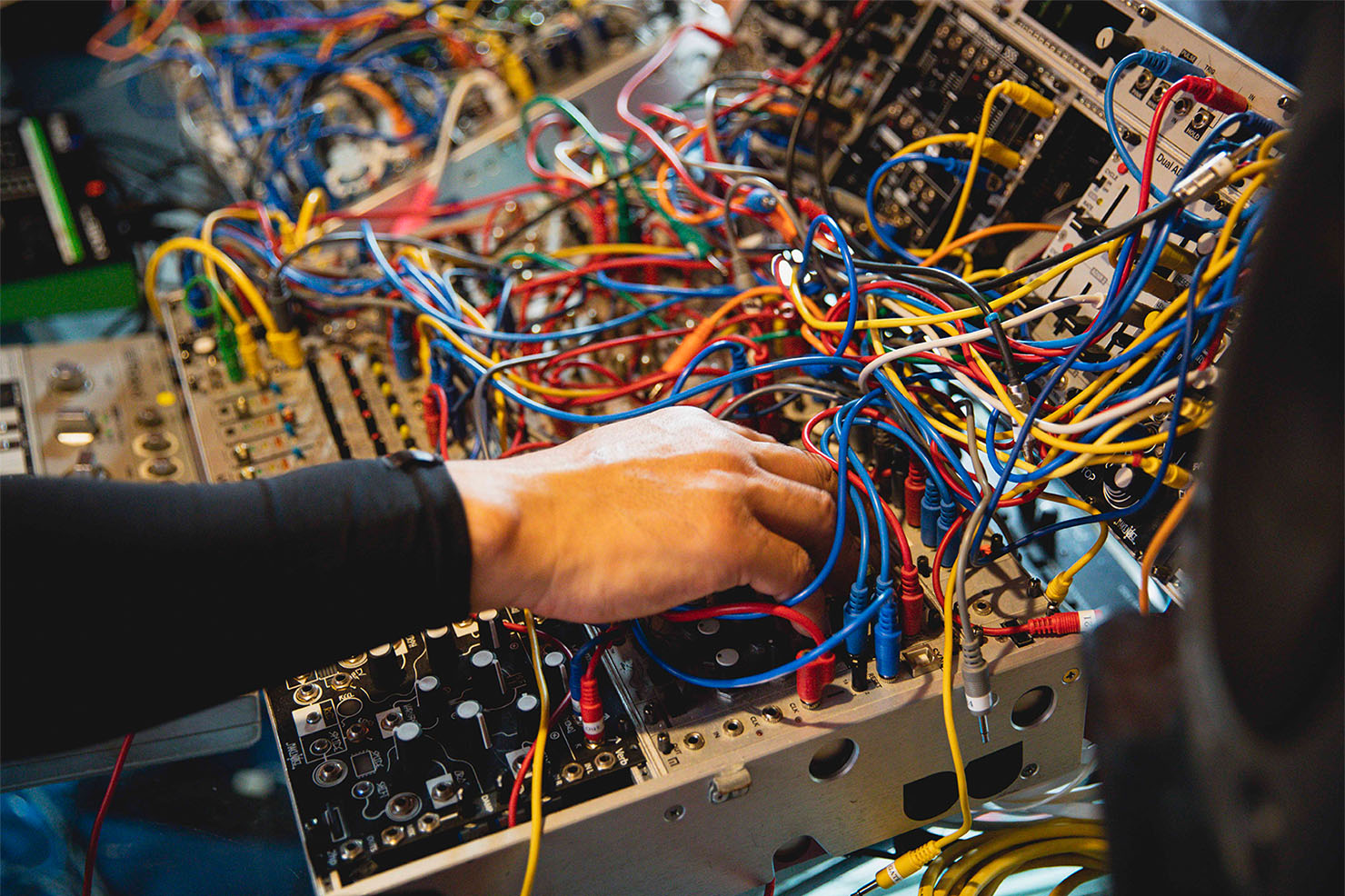

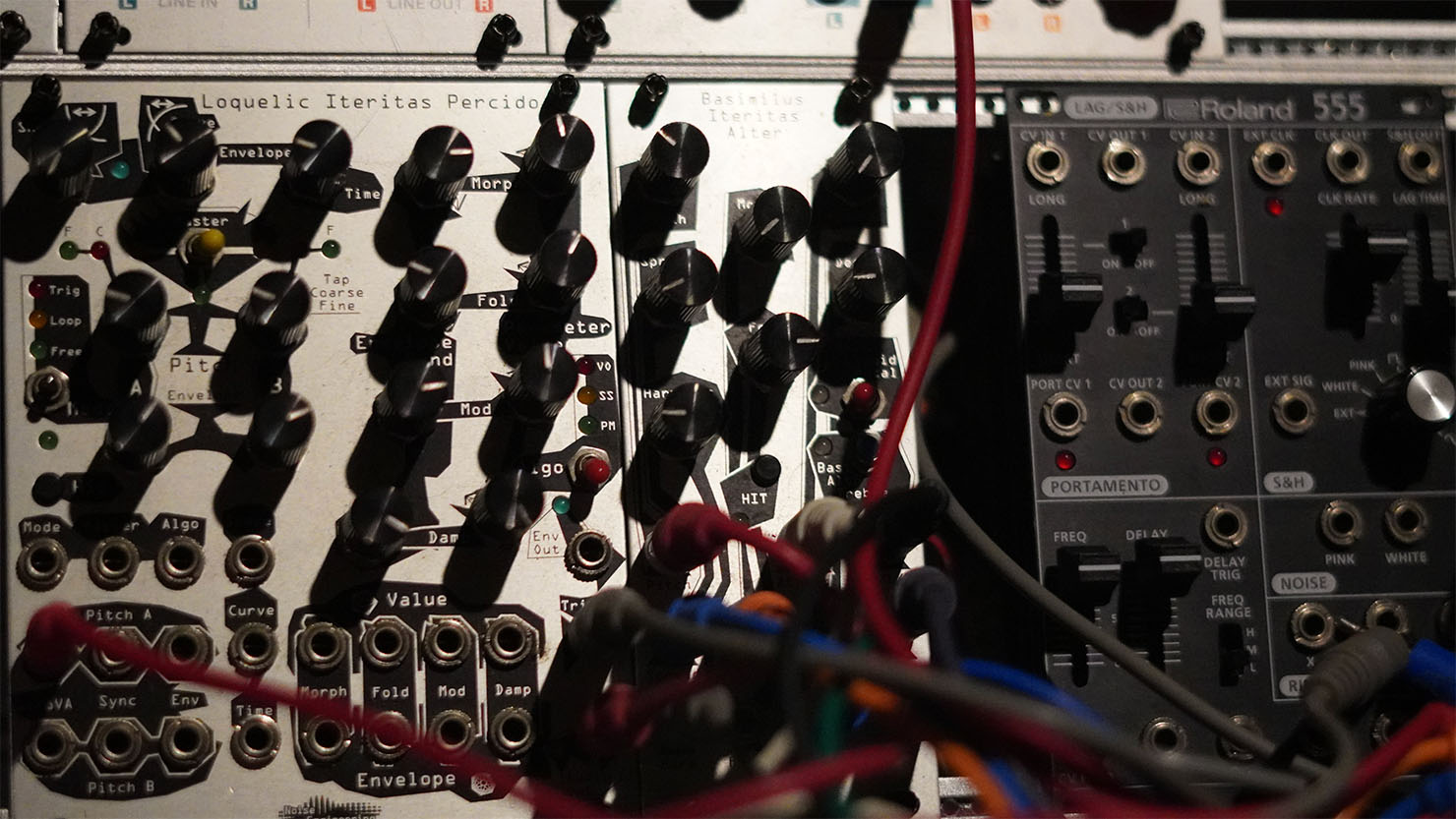

人間には誰しも手ぐせがありますが、例えば、「このボタンを触ったらついつい右に回してしまう」ということが予測できた瞬間に面白みを感じなくなるということがあります。 その点で言えば、ユーロラックモジュラーシンセの良いところは、モジュールを配置する場所を自由に変えられるところです。 部屋の模様替えをするように。 もちろん、様々なメーカー間の親和性も素晴らしいです。 加えて僕の場合は、自分の操作によって発生する音をいい塩梅で変化を与えてくれるランダマイザーやユークリッド、ディバイダーといったモジュールを多用します。 そうすることで演奏がひとりでする “漫談” ではなく、相方がいる “漫才” になります。

つまり、僕が良い感じで演奏していても、どこかのタイミングでツッコミが入るように設定しておけば、「こう来たか!」という意外性が予定調和を破壊してくれます。 そうすることで程よくフワッと音が抜ける瞬間が生まれるなど、機材と人間とのセッションになり、元々演奏していた曲の構成が崩れて刺激を受け、自分でも予想しない音楽が生まれます。

つまり、コントロールしようとする意思とコントロールできないものがユーロラックの中でせめぎ合っているということですか?

そうですね。 そういうふうにプログラムしています。 多くのアナログシンセの場合は、基本的な音を出すオシレーターがまずあって、その信号が左から右に流れていく過程の中でどういう波形を選択し、フィルターでどうこもらせ、音の出方や消え方を操作する事くらいしか選択肢がなく、音作りのストラクチャーはあるていど決まっています。 それに対して、自分で配置を決められるユーロラックの場合は、その逆もできますし、サウンドデザインの自由度は格段に高くなります。

あと音程を操作するためにシーケンサーをいくつか使っていますが、これを見ながら操作するのではなく、あくまで指でツマミを触りながら操作するために使っています。 それを感覚的に操作することで自分でも何が出てくるかわからない、即興演奏ならではのスリルが味わえるのですが、そこが醍醐味になっています。 なにしろ、自分で聴くのも初めてなサウンドをリアルで作り出しているわけですから。

そう言う意味では、近年の僕の関わった作品では、いわゆる「打ち込み」ということはほとんどしていないですね。

自身の音楽制作に欠かせないハードウェア機材

齋藤さんは、国内外屈指のシンセ愛好家として知られていますが、現在も音楽制作において欠かせないアナログシンセなどハードウェア機材はありますか?

Space Echoは絶対に使いますね。 それとFMシンセモジュールの “Basimilus Iteritas Alter” 。 これさえあれば死ぬほど音色のバリエーションが作れます。 逆に、あまり攻撃的では無いアンビエントな曲を作るときは、アナログのポリフォニックシンセ “Prophet-5” は必ず使いますね。 そして、ミュージックコンクレートが好きなのでテープレコーダーをデジタルで再現したサンプリング・モジュールのMorphageneもよく使います。 これがあることで昔はテープでやっていたテープ・コラージュをデジタルでもできるようになるので、僕の音楽制作にとって絶対に欠かせない機材です。 ただ、無人島に何かひとつだけ持っていくとしたら、やっぱりMinimoogを選びます。

インダストリアルな金属音から野太いキックまで幅広い音色作りができる。

数あるアナログシンセからMinimoogを選ぶ理由を教えてもらえますか?

それはMinimoogにはシンプルが故に、他のシンセにはない音の深みがあり、使っていて飽きが来ないからです。 あまり音色のバリエーションはありませんが、「THE電子音」という音が出てきます。 音色も保存できないので、再現不能だし、なによりモノフォニックだから「1音」しか鳴らない。 しかしながら、Minimoogの良くないところもあるんです。 それは鍵盤をつけてしまったことだと思っています。 これによってMinimoogはキーボーディストにしか使えないという誤解が生じることになりました。 僕のMinimoogにももちろん鍵盤がついていますが、外部のアナログシーケンサーから鳴らす事が多いです。 鍵盤はあくまでスイッチだと思ってますので。

例えば、Minimoogと同じ時期に登場したDon Buchla(ドン・ブックラ)博士が開発したBuchlaというシンセがありますが、これは鍵盤がなかったため、商業的には大きく成功はしませんでした。 ただ、シンセサイザー(合成器)としては、Minimoogをはるかにしのぐスペックを搭載した素晴らしいシンセサイザーです。 とはいえ、ずっと遊んでいられるかということを考えるとやはりスウィートポイント満載のMinimoogが1番ですね。

それとMinimoogは、すごく懐いてくれる犬のように自分が思うとおりの挙動をしてくれるところが気に入っています。 たまに噛みついてくることもありますが、そういう刺激を求めている人にとってはMinimoogは一度はみなさんに触っていただきたい1台です。

これからアナログシンセを使ってみたい人に向けて、何か機材を選定する上でのアドバイスをありますか?

まず選び方としては、デジタル表示器がついていないものを選んでほしいですね。 音色名や番号の表示器が無いヤツ。 それとアナログシンセで1番重要なのは、手で触った時のツマミのトルク感です。 つまり、アナログシンセから出る音とツマミを回した時のトルク感のバランスがちゃんと取れているものは良いアナログシンセということです。 そういったものを自分の手で確かめながら選ぶのがいいと思います。 昔、シンセサイザーと言えば、何かの楽器の代用と考えられていたと思うんですけれど、サンプリングマシーンが登場した後、モノマネはそれに取って代わり、「アナログシンセサイザー」は歴としたひとつの「楽器」として認知されました。

あとはPCをテープレコーダーとして活用しながら、ひとつのアナログシンセだけで1曲作る挑戦をしてほしいです。 以前、Dave Smith(デイヴ・スミス)のアナログシンセ1台だけを使ってクラフトワークの曲を完コピするという雑誌の企画にをやらせていただいたのですが、Shazamに本物として認識されるくらいのクオリティに仕上げることができました。

アナログシンセ1台あれば、1曲仕上げることは可能なので、まずはたくさんシンセを買わずにとにかく1台のアナログシンセだけで曲を作ってほしいです。 そうすればアナログシンセの魅力がより深く理解できると思います。

齋藤久師

hisashi saito

小学生時代からフィッシュマンズの柏原譲とバンド活動を開始。 1991年『GULT DEP』でビクターエンターテインメントよりメジャーデビュー。

日本でのシンセサイザーマエストロとしての地位を確立し、「シンセ番長」という愛称を持ち、様々なジャンルで制作、執筆を行う。

Roland社を始めとする楽器のプリセット音を始め、Rolandでは人気のAIRAシリーズやButqueシリーズ立ち上げ時よりアーティストとしてディレクターに携わり、その中でもTR-8はベストリズムボックスで選ばれる。

2013年より「galcid」をサウンドメイキングから機材選定までプロデュースし、Detroit Undergroundより12inch singleとフルアルバムをリリース。 国内外問わず、フェスやクラブ、ライブイベントに参加するなど、活躍の場を広げる。

2016年2月には、日本文化庁主催のメディア芸術際@インド・ムンバイにライブアーティストとして召集され、 日本を代表するメディアアートの地位を確立。

その即興電子サウンドはカール・ハイド(アンダーワールド)、ダニエル・ミラー、クリス・カーターなど世界の強豪達から絶賛を受け、坂本龍一氏がディレクションするSKMT picksにgalcidの曲が選ばれるなど世界的な評価を受ける。

その話題が話題を呼び、2019年はドイツの老舗テクノレーベル「Force Inc.」やAlva NotoやOvalなどを輩出したエクスペリメンタルの鬼才レーベル「Mille Plateaux」からのgalcidのリリースでクリエーションと共にプロデュース。

また、シンセサイザーとvinylを巧みに使ったDJingはdommuneをかわきりに多くの電子音楽リスナー、アンダーグラウンド・クラブミュージックファンを魅了する。

Interview & Text:Jun Fukunaga

Edit:Takahiro Fujikawa

Photography:Kentaro Oshio