「顕微鏡で初めてそれを見たとき、構造が複雑で入り組んだひだがあることがわかりました。これを音楽にしてみたらどのような音がするのか、興味がわきまして」。博士が顕微鏡で見たのは、新型コロナウイルスだ。博士はそれを音にして、1時間50分にもわたる長尺の曲に仕上げた。

単なる鑑賞が目的ではない。見えないものを音にすることで微細な観察を耳から可能にし、また音楽という形にすることでウイルスの理解を深める手立てになるのだという。音楽に変換された新型コロナウイルスから、僕たち人類はなにを得るのだろうか。

2020年3月に発信された“COVID-19の歌”

全世界で9,500万人以上が罹患し、およそ200万人の命を奪った新型コロナウイルス(COVID-19)。(2021年1月時点)。ワクチンも治療法もまだ完成していない今、感染拡大を不気味に続けている。世界各国の化学、生物学、物理学、医学、薬学等あらゆる分野の科学者が、この謎のウイルスの正体を突き止めようと日夜研究に没頭しているわけだが、決定打となるような説明や分析、そして治療法はいまだに現れていない。

そんな中、米マサチューセッツ工科大学(MIT)のマーカス・ビューラー博士はCOVID-19を音(=サウンド)に変換するというユニークな実験に成功した。若くして原子分子工学研究所所長や土木環境工学科の学科長を務める、MITが誇るエース研究者の一人である。

ウイルスが音を出す? COVID-19の歌が聴こえる? にわかに信じられない話だ。ミュージシャンでもある博士は、MITニュースのインタビュー(2020年4月)でこう話している。

「私たちの脳は音を処理するのが得意です。人間の耳は、音程、音色、音量、メロディ、リズム、和音といった階層的な特徴をすべて一度に拾い上げます。一方で、視覚イメージで同じような詳細を見るのなら、高出力の顕微鏡が必要となる。音は、物質に保存されている情報にアクセスするためのとても優雅な方法なのです」

確かに、怪しげなスパイク(棘)に包まれたCOVID-19の異形は、僕たちの目に焼き付いて離れないが、それは一枚の静止画にすぎず、棘だらけの極悪ウイルスの内部の作りや感染行動を教えるものではない。これを音にすることで、もっといろいろな情報がわかるのだろうか。

そもそもどうやってウイルスを音へ変換したのか。前代未聞のCOVID-19の歌作りについて、朝一番でハツラツとした表情の博士の話に耳を傾けた(正直、今回の取材内容はとても高度で、理解を超える部分も多々あった)。

百見は“一聞”にしかず

COVID-19は、果たしていかなる音を持っているのだろうか。どんなに筆舌を尽くそうとも、音は文章では再現できない。まずは一度聴いてみよう。

誰もが初めて耳にするサウンドなので、軽率な論評は禁物だが、いくつもの反復パターンが次々に登場し、音階とは言い難いが、ある種の均整を含んだ音の連なりが果てしなく交錯する。その様は、時として大きな抑揚もあり、雑音(ノイズ)と呼ぶにはほど遠く、音楽に近い。調性はないが、一定のリズムに支配されている。いくつかの特徴的な音色が重なりあい、不協和音を生じる。が、決して耳に不快ではない。金属打楽器に似た透明感のある音色は、どことなくバリ島のガムラン音楽を思わせる。無調音楽や十二音技法、セリー、ミュージック・コンクレート*、フリージャズ等20世紀以降の現代音楽に親しんでいる人には違和感なく“鑑賞”できるだろう。

それにしても、ビューラー博士は、直径100ナノメーター(一円玉の20万分の1)という微小なウイルスの中からどうやってこれだけの“音楽”を抽出したのだろうか? 「ソニフィケーション(可聴化)」と「博士の本業の研究」について触れながら説明しよう。

タンパク質を可聴化する。よってウイルスも可聴化できる

近年、コンピュータ技術の進歩にともないデータ解析の質は飛躍的に向上した。僕たち素人でもインフォグラフィックのように可視化されたデータを信頼して利用する傾向がある。その一方で、言語化されていない数字のデータ(例:空気汚染の数値、株式価格の変化、医療の計測データ等)を音に変えて分析する方法にはあまり馴染みがない。おそらく、音というものが本質的に目に見えず、発生して知覚されたそばから消えてなくなり、痕迹を残さないためであろう。

しかし、データの可視化ならぬ「可聴化(ソニフィケーション)」は、意外に昔から実用化されていた。最も初歩的な例が、原子力発電所等で放射能の測定に使われる線量計のひとつ「ガイガー・カウンター(GM計数管)」であろう。通過した放射線量をパルスの音に変換してその間隔の粗密で放射線の量を知る装置で、開発されたのは1928年だ。高濃度汚染地域に近づくとけたたましく鳴る反復音が、目に見えない放射線の数値をダイレクトに鼓膜に伝える。最近では、NASAが天体望遠鏡で捉えた情報を可聴化したり、ニューヨーク株式市場の値動きを音列に変えることで、動向の予測に役立てたりと、データ分析の技術向上で可聴化も格段に進歩・洗練されている。

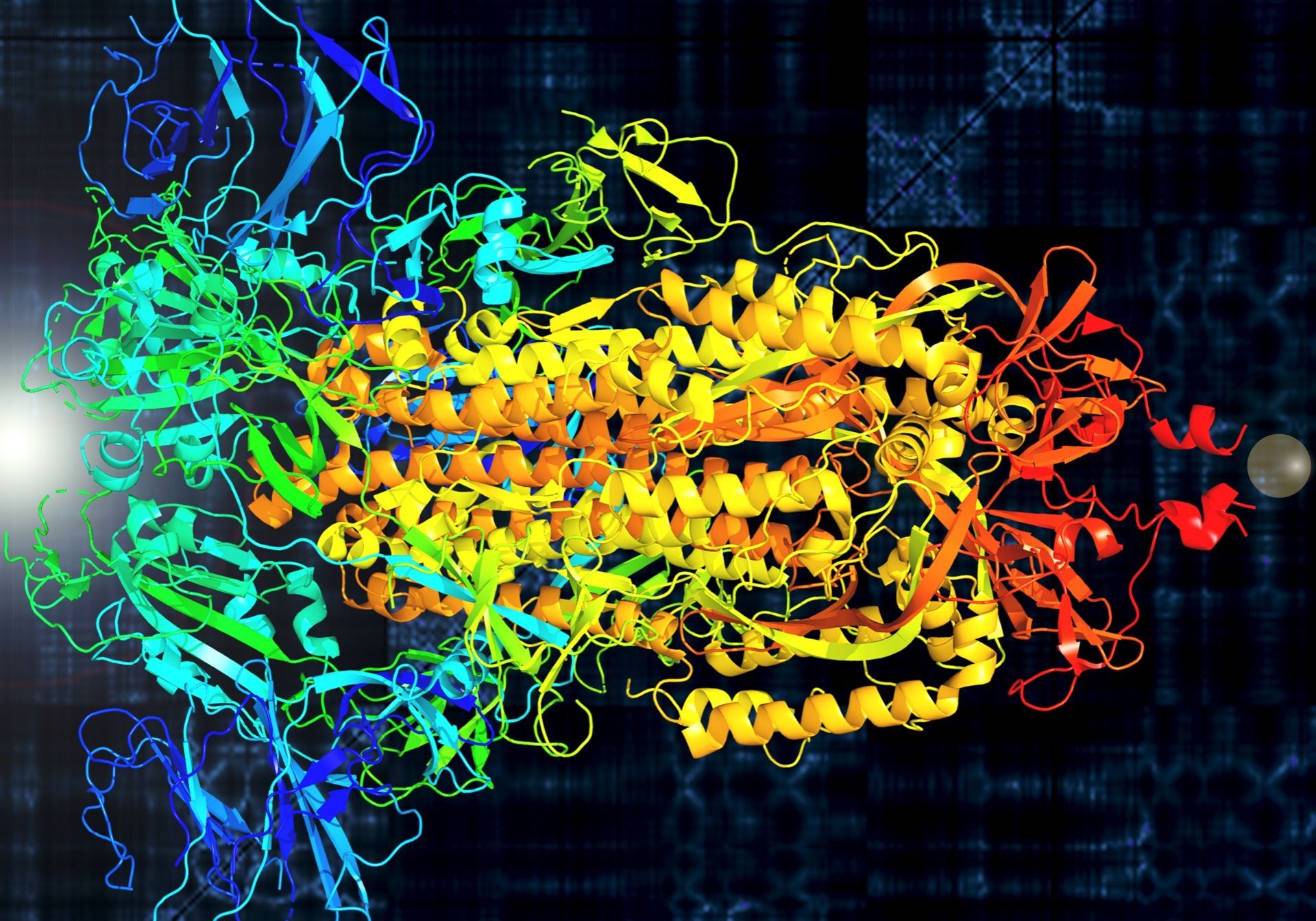

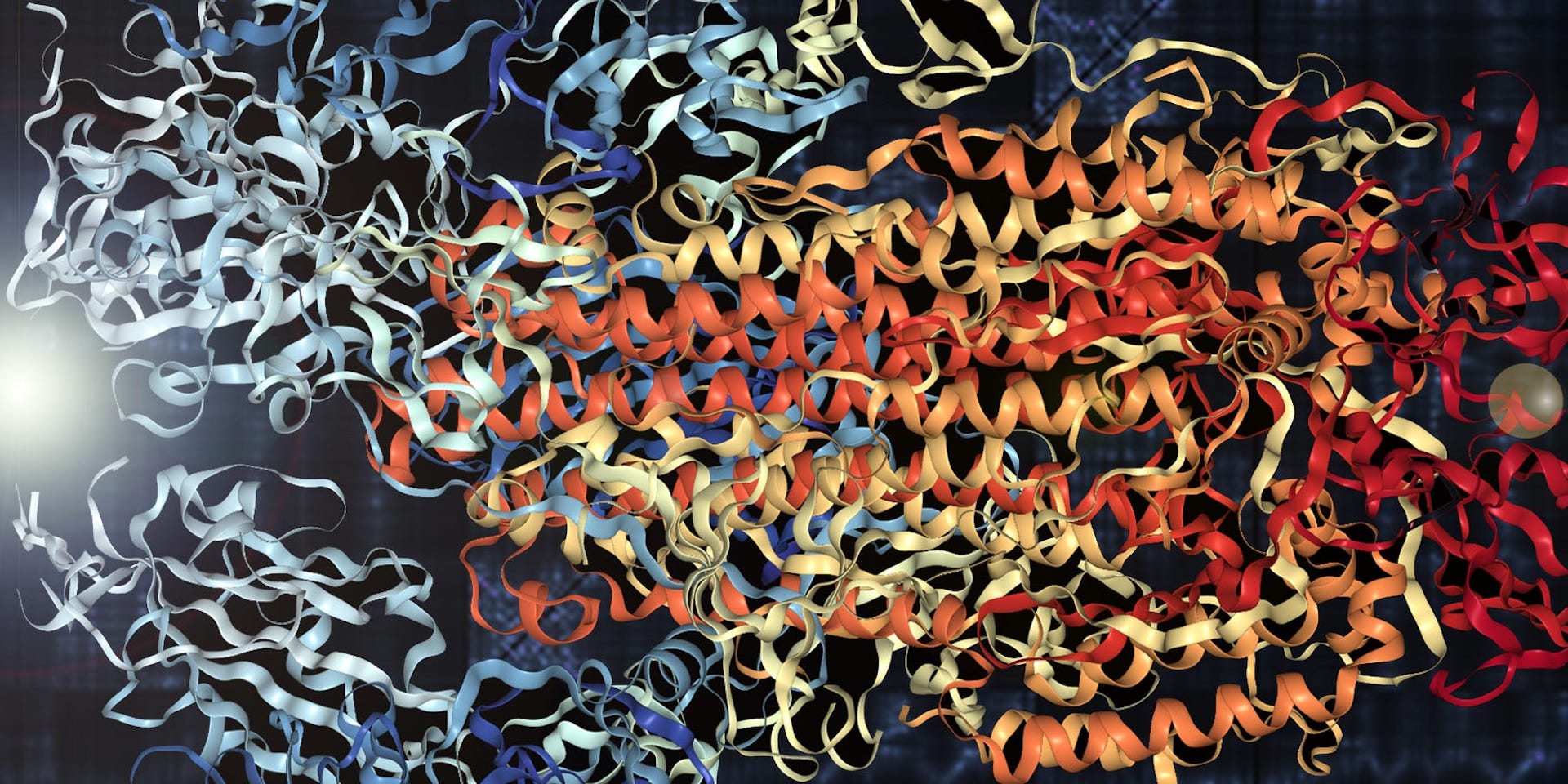

博士が可聴化するのは「タンパク質」だ。博士の一貫した研究テーマは「自然界に存在する物質をどう分析・解明し、またどうやって今までにない新しい物質を作るか?」。理解と創造。博士の関心は、常にその二方向を向いている。そして近年、博士にとってその二つの根幹となっているのがタンパク質だ。物質を構成する分子や原子の素材であるタンパク質の構造を解明するのに最大の努力を注ぎ、その過程で「タンパク質と音楽との不思議な相似」に気づく。新型コロナ以前から、蜘蛛の巣のシルクや臓器細胞等のタンパク質を可聴化してきた。

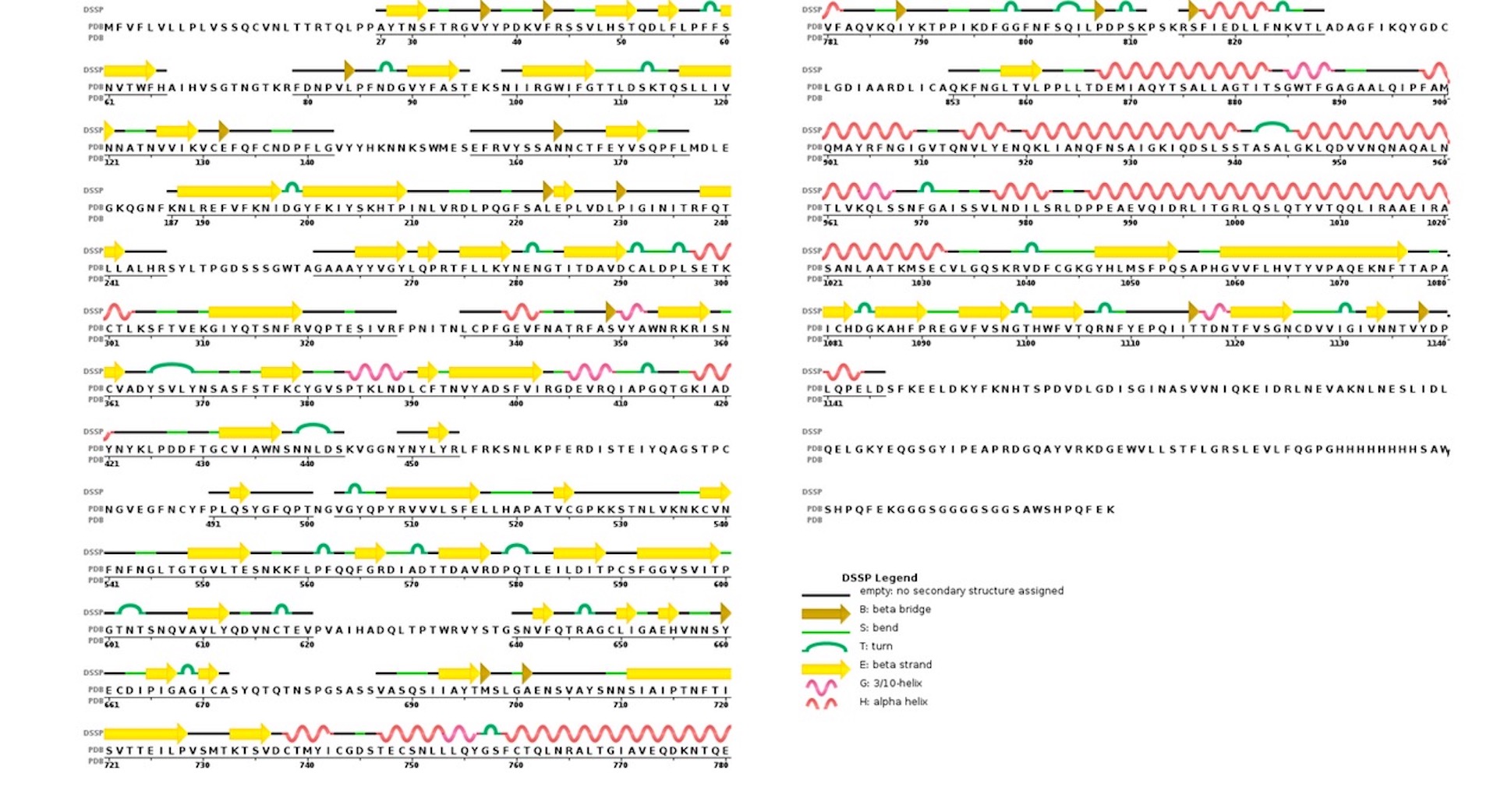

「物質や分子はそれぞれ固有の振動スペクトルを持っています。それは可聴化できます。分子全体の周波数と周波数の関係を、人間の可聴範囲に転置することで、それを耳で聞くことができるんです」。難しい。簡潔に言ってしまおう。タンパク質の構成要素、建物でいえば「レンガ」にあたるのが、20種類のアミノ酸である。強力なAIとそのマシン・ラーニング能力を使えば、アミノ酸の膨大かつ複雑な文字配列を音の要素に変換して、音楽の形で出力することができる、ということらしい。これにより、タンパク質の特徴はもとより可視化しても見落とすような微細な変化や変異を耳で聞き取れる、というのだ。ウイルスは、タンパク質の殻と核酸から成り立っている。僕らからすれば未知の話だが、博士が「新型ウイルスを可聴化しよう」と思い立ったのは、摩訶不思議なことではない。

ジャンルは「クラシック音楽」、曲名は『コロナウイルス・スパイクプロテインのウイルス対位法』

昨年2月に世界中でCOVID-19感染拡大が始まると、博士は迷わずこのウイルスに向き合った。目的は、新型ウイルスのタンパク質から「音楽」を引き出すこと。そして、その音楽を通じて新型ウイルスを理解すること。

「私が興味をそそられたのは、最初の頃、まだ2月だったと思いますが、科学論文で見たスパイク・プロテイン(ウイルスの棘部分のタンパク質)です。非常に興味深い構造をしていました。とても大きいのです。過去にタンパク質を可聴化してきた経験から、このように面白い形やユニークな折り目は、多くの場合、非常に興味深い音楽表現になることを知っていました」

世界中の科学者が血眼でCOVID-19の特効薬や治療法を探し求めるのを尻目に、博士は寝食を忘れてウイルスの音に耳をそばだてていた。「新型コロナのタンパク質のスパイクには、面白いパターンで折り畳まれた3本のタンパク質鎖が含まれています。目では小さすぎて見えませんが、音に変換すると聞こえます。私たちは、タンパク質の物理的な構造と鎖の絡み合いを、何層にも重なって織り成すメロディーのように表現しました」

これまた専門的になるが、タンパク質は“折りたたまれていない”状態ではDNAによってコード化された単なる文字の配列だが、折りたたみという反応で3次元の構造が形成されると、複数のメロディーやリズムが生まれるのだという。この複雑な階層構造を、博士は耳で「聴きたい」のだ。

「タンパク質のスパイクのアミノ酸配列、二次構造のパターン、複雑かつ立体的な折り目等、すべてが盛りこまれています。結果として現れたこの“楽曲”は、複数の旋律が存在し、個々の旋律が独立性を失うことなく共存する対位法の形態をなしています。また交響曲を思わせる音楽パターンは、タンパク質の交差形状を反映しています」

演奏楽器には、ハープとクラリネット、オーボエ、フルート、トランペット、フルーゲルホルン、そして日本の箏(こと)の音を起用した。これらを選んだ理由は、「タンパク質のさまざまな構造層を、音楽的に明確に表現してくれるからです。オーケストラの古典的なセットアップは、複数の音楽的なレベルの情報を明確に、かつ同時に示してくれる。言い換えれば、タンパク質の構造が持つさまざまな情報を明確に聞き取れるように、それぞれ楽器の音色で区別したかったのです」。

楽曲制作に集中することおよそ1ヶ月、昨年3月に自身のサウンドクラウドで楽曲『Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein(コロナウイルス・スパイクプロテインのウイルス対位法)』を発表した(ちなみにジャンルは「#クラシック音楽」)。リスナーからは「フランク・ザッパ(ロックミュージシャン)みたい」「ビョークのようだ」等の感想があったが、当の作曲家本人は「比較や評論はしません。リスナーにゆだねます」。正直、どこまでが科学的データの応用で、どこまでが博士の音楽的な創作なのかは、音の渦に飲み込まれたままだ。

アミノ酸の配列を音に還元し、ウイルスやタンパク質の正体を音楽空間で明かし、さらにその音楽空間で起こる微細な変化や特徴も聴きわける。音や音楽は、余暇の慰みものではなく、今や科学的分析・観察の有効なツールである。映像でいえば4Kや8Kの高画質動画が、もはや娯楽映画のためではなく自動運転やがんの診断の現場で不可欠な“環境”の一部になりつつあるのと似ている。

“恐怖の根源”ウイルスと、音で向き合う

物質の中に秘められた音や音楽の要素は、それ自体、実社会において音を発現する楽器としても有効ではないかと、博士は考える。ちょうど1970年代に登場したシンセサイザーが、電気を使って今までに存在しなかった音を作り音楽表現の幅を広げたように、タンパク質やウイルスの音が既存の音楽空間を豊かに変える可能性はあるだろう。将来的にはCOVID-19の音を効果的にイントロに取り入れたポップミュージックも現れるかもしれない。「サウンドの決め手はDNA」とか?誰もがDNAの音に耳が肥えてきて、ベストヒットUSAならぬ「ベストヒットDNA」なんて動画が23世紀あたりの世界で流行っていても、おかしくはない。冗談はさておき、いまだ収束しないコロナ禍で多くの人々が命を奪われ、病苦にあえぐこの時、コロナ音楽「COVID-19の歌」は、人類や文化にどんな貢献をするのだろうか?やや辛辣な質問に対して博士は、迷うことなくこう答えた。

「音楽は、人類の普遍的な共通言語です。なので、“恐怖の根源”であるウイルスと関わるのに適していると思います。恐怖自体が一種のウイルスですから、その恐怖と向き合うことで、文字通りの意味での“対象との関わり”を持ち、より理解を深めることができます。ウイルスのナノスケールの映像は、スクリーン上では抽象的なままですが、その構造を音楽的な形で実現することで、アクセス(=理解)可能になる。これは生物の種やスケールを超えたコラボレーションですよ。人類が恐怖というテーマをよりよく理解し、恐怖に対処し、最終的には独自の“ランゲージ(=言語)”で恐怖を打ち負かすことができるようになることを願っています」

現在、博士の研究はさらに先に進んでおり、今やソニフィケーション分析を使って、COVID-19ウイルスの攻撃力を弱めるような手段(=薬品)を開発するためにAIをトレーニングする段階まできているそうだ。耳をすましてCOVID-19の歌を聴けば、治療法が見つかるかもしれない。おとぎ話ではない。

■博士にとって、アナログとは

名門音大もある音楽の街、独シュトゥットガルト生まれのビューラー博士は、ネット上に数々の作品を発表するミュージシャンでもある。子どものころから楽器を演奏し、作曲家ではバッハに影響を受けたという。電子音楽や現代音楽に造詣が深い一方で、オーディオ・テクニカのレコードプレーヤーも愛用しているそうだ。そんな博士のアナログ音楽観を聞いてみた。

「私にとってのアナログサウンドとは、0と1を使わずに生成された音のことです。言い換えれば、トランジスタをベースにした方法(例:昔のムーグやローランドのシンセ)や、スピーカーから直接集音するマイク、あるいはレコード盤のセットアップで拾った音等のデバイスを使って処理された純粋な形の音のこと。私はアナログ手法が大好きで、深い愛情をもっています」

■博士のDNAプレイリスト

さまざまなプロテイン2-Koto Ensemble of Protein 1akg (Venom of Predatory Marine Snails)

ウミカタツムリの毒液

3-Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein (2019-nCoV)

コロナウイルス・スパイクプロテイン

4-Viral Protein Jam

ウイルスタンパク質ジャム

5-Reflection of Infection (for Piano)

ウイルス感染時におこるタンパク質の対話

6-Cymatic Protein Inceptionism (feat. the Collagen-Metalloproteinase Complex)

アルファヘリックス(タンパク質の二次構造の共通モチーフ)、コラーゲン、ベータシート(タンパク質の二次構造の一つ)、コロナウイルス、酵素、ウミカタツムリの毒液

Markus Buehler

(マーカス・ビューラー)

Words: Hideo Nakamura (HEAPS)