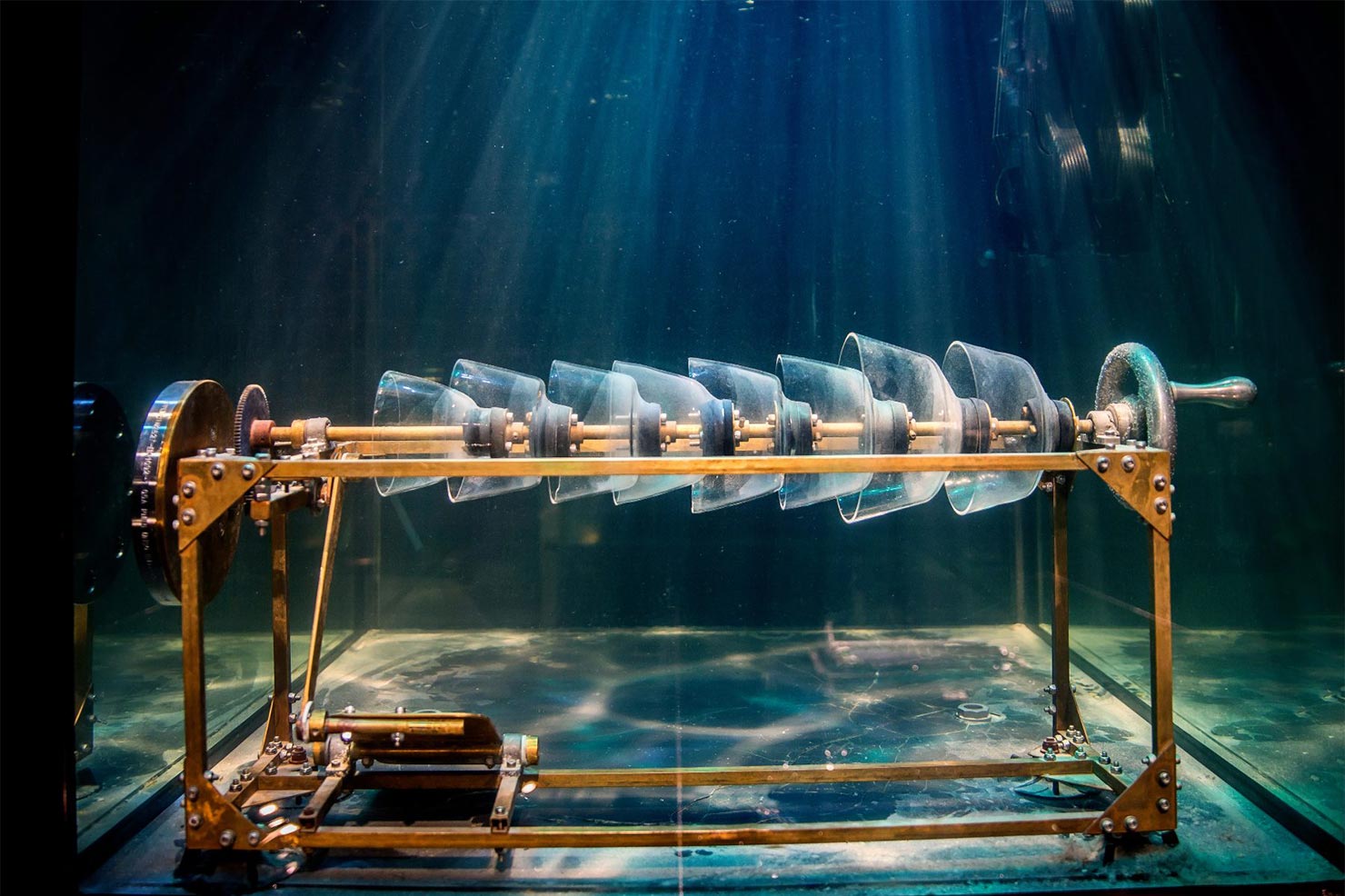

「もしも音楽が水中で進化したら?」水中で演奏できる楽器シリーズを作った。

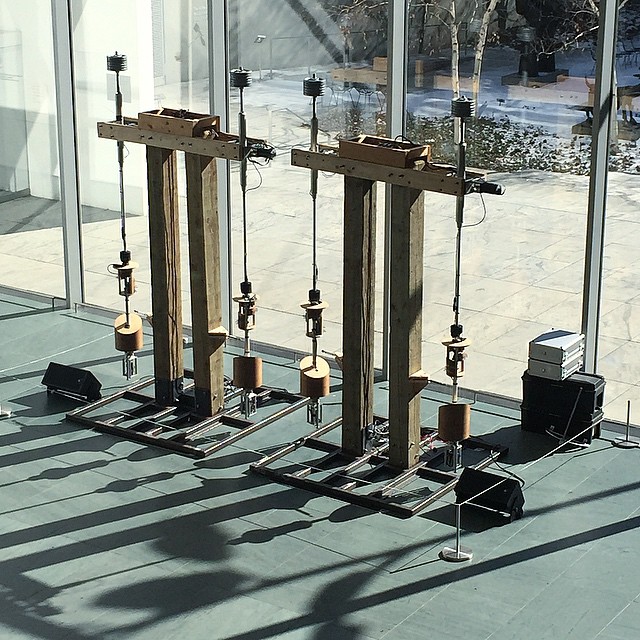

「もしも振り子が楽器の一部だったら?」Björkのステージで、重力で音を奏でる大きな振り子の楽器を作った。

「もしもグラスを一風変わった方法で鳴らすとしたら?」炎を使ったオルガンなど4つの楽器から成るカルテットを作った。

人間の想像を超える楽器を創造する職人のポートフォリオには、神秘的な格好と音を出すマシンが並ぶ。

ロボット青年、“楽しい機器”を作る楽器職人に

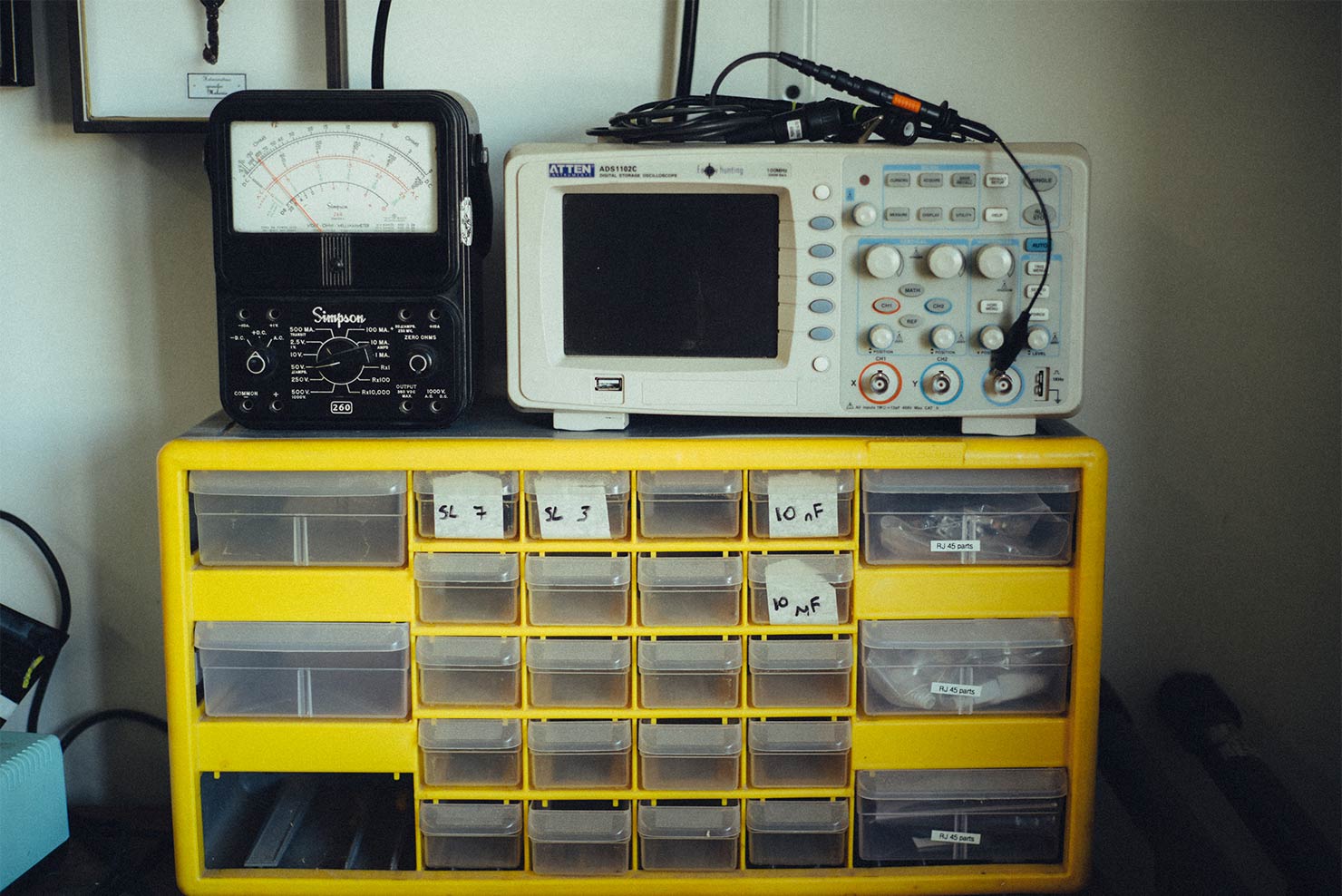

取材中、肩に置かれた彼の指はピアノの鍵盤を押すかのように、薬指、中指、人差し指と順番に動いていた。まるでなにかのリズムを刻むように。音の彫刻家、あるいは音とロボット工学の発明家、改めロボット・サウンド・アーティスト、楽器職人のAndy Cavatorta(以下、Andy)は、製作中の楽器のプロトタイプがあるニューヨーク・ブルックリンの狭い工房へ迎えてくれた。楽器の最終形態は、高さ2階建てほどになる、大きくて長い弦楽器らしい。

Photo by Kohei Kawashima

Andyの仕事は、見たこともない新種の楽器や聴いたこともない音を出すマシンを作ること。これまで、アイスランドのアーティストBjörkのために大きな振り子の楽器を、ベルギーのビールメーカーStella Artoisのために彼らのビールグラスを使用した4体の楽器を、オーストリアのエンジニアリング会社AVLのために、リン酸ガリウムという結晶を可聴できる楽器などを製作してきた。多くの場合、Andyの作る楽器の仕組みや音の出る構造を聞いても、まるで物理や化学の実験のようで文系の理解はゆうに超えてしまう。けれど、これらの楽器が奏でる音はとても感覚的でもある。静穏、爽快、興奮、幻想、畏怖、焦燥。感情的でもある。

「今まで一つとて同じ楽器を作ったことはありません。プロジェクトでは毎回まったく新しい楽器を作っています。だってその方が、楽しいじゃない」。まさに楽しい機器、楽器を作っている。

子どもの頃から音と機械に興味があり、数百ドルをはたいて「誰も興味をもってくれない」音の出るマシンを作るような青年だった。夜遅くまで起きてロボットを作っているような青年でもあった。

それから「徹夜して作ったロボットで音楽を演奏するサブカルチャーを発見しまして」、同志と繋がり音楽グループを結成。ライブも行うようになった。当時拠点にしていたケンブリッジ(米ボストン)は「極にオタクな街。だからいつも満員御礼でしたね」。

その後、理系の名門MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究室であるMITメディアラボに入学した。「みんなが興味を持ってくれない、ロボットの楽器を作り続けられると思ったんです」

この時期に、Björkにも出会う。彼女とMichel Gondry(著名アーティストのMV等を手がける映像作家・監督)は、新しい楽器の試作品を探すため研究室を訪問していた。「奇妙な機械装置や楽器の試作品を抱えた研究生たちが会議室の前に並び、自分のプレゼンの番を待っていたのは、面白い光景でした」。AndyとBjörkは1年かけて、後に彼女の楽器となる「Gravity Harps(グラビティ・ハープ)」を開発した。

“気ままな空想”と“問題解決”のはざまで

この世に存在しない楽器をつくるからには、アンディの想像力や創造性は人一倍富んでいると思うだろう。「みんなから『楽器のアイデアはどこからくるのですか?』と質問されても、あまりおもしくない答えはないのですが」と前置きして彼は言う。「僕の作品のほとんどは、“問題解決”です」。

アンディの場合、まずはクライアントからさまざまな要望を受ける。たとえば、先述の「結晶をサウンドにした楽器を作ってほしい」や「コンサートで演奏する楽器をデザインしてほしい」「自社のビールグラスを使った楽器を製作してほしい」など。素材や用途が限定されたうえで最初の段階では、「やってみたいアイデアをたくさん出してみる。このプロセスを“勝手気ままな空想(irresponsible fantasizing)”と命名しています」

Björkのために作った「Gravity Harps」の場合。「科学博物館によくある大きな振り子をモチーフにした楽器」というBjörkのアイデアを元に(「彼女は、何百万ものアイデアがあります。“Björk”ですから」)、10以上の振り子を一列に並列させ、それぞれの振り子が1つの音階を鳴らすような案や、38の振り子を円形に配置し、交互に動くような案を出す。当初この楽器は、ミュージックビデオの撮影用に使用される予定だったが、急遽ツアーのステージにも持ち込まれることになった。つまり、あまりにも大きい楽器や組み立てや運搬が困難な楽器は必然的にNGとなる。

「勝手気ままな空想プロセスをひとしきり終えたあと、“ルービックキューブ期”を迎えます。ルービックキューブのようにいろいろな面を、ああでもないこうでもないとやってみる。制限のなかでどれだけワクワクするような仕組みを作れるか。たくさんの不確定要素から『この選択肢をとったら、こうなるかな』など、いろいろと考えあぐねるときです」。現実的になるべき段階。ルービックキューブ期を経て、BjörkのGravity Harpsは最終的に「4つの振り子を使用した、当初のアイデアよりずっと小さな楽器」になった。

Gravity Harps (Collaboration with Björk)

「Yesと言ってしまう」

本来であれば不可能な“水中での演奏”を可能にしたのも、Andyの生み出した楽器たちだ。「水中で音楽を演奏するのはとても複雑です。弦などを水中で動かす必要がありますから。この話があったとき、『(水中で演奏できる楽器は)作れますよ』と言いましたが、思っていたよりかなり難しかったです」。結果的に、ハンドルを回して演奏する6弦を使用した「Rotacorda(ロタコルダ)」 や、ガラスをこすって演奏するアルモニカをベースにした「Crystallophone (クリスタロフォン)」などの水中楽器を生み出したが、完成形に辿りつくためには「とにかくたくさんのプロトタイプを作りました。シンクに水を張りプロトタイプを次々と試していったんです」

Rotacorda and Crystallophone

Stella Artoisから依頼がきた時も「『果たして、グラスでいい音が出せるのか?』と正直思ってしまった。グラスで音を出すといったら叩いたりするのが普通ですが、それはしたくなかった」。Andyは、グラスを弓で弾いて音を出す方法を編み出した。

どんな要望があっても「最近では、Yesと言ってしまっていますね。そして、納品までにどうやって何を作ったらいいのかと途方にくれることもある。うまく作れるのか、と思うこともある」

ロボット工学を応用し、14の回転する蛇管で音程を作り出す楽器「The Dervishes(ザ・ダルヴィーシュズ)」の製作時も、時計とのにらめっこだった。5日間で仕上げなければいけない強行スケジュールで、「工房で寝ました。通勤の90分も無駄にしたくなかったのです」。そして、楽器の届け先であるカリフォルニア州まで、同行したエンジニアと交代しながら寝ずに50時間ぶっ続けで運転するという離れ業の上で、納品を成し遂げた。

「30代のころなんかは、30〜34時間寝ずに仕事していたこともありました。たいてい納品日の前の晩なんですがね。体中が痛くなって最悪の気分。誰にもお勧めできません」と少し笑う。そんな状況になってしまうのも「Yesと言ってしまう自分のせいなのですが」と認めつつ。

The Dervishes

Credit: Nick Cusworth

デスボイスや繊細な声。生命のように音を出す

「生命が宿っていない物体に、生命を感じるんです。じっと動かない彫刻が人のように見える時があったり、機械に足が生えてどこかへ行ってしまうような感覚に陥ったり。このような物体に音やサウンドを足していくと、生き物のようになる」

彼が生み出す楽器は、多くの場合、自身の背丈よりもずっと高く、横にもずっと大きい。そして動く。「一度だけ、頭をゴンと打たれて出血したことがあります。楽器に体にぶつけることはしょっちゅうです」。グラスや管、木など素材がむき出しの無機質な見た目をしているが、楽器には生命を与えたいという。「“生き物”のようにしたい。ミツバチがいる巣箱だったり、森で出くわすクリーチャーだったり。見た目は生き物に見えなくても、そこに生命があるように感じてほしい」

そうした思いがこめられた楽器は、ときに「生き物のような声」をあげる。炎の振動を音源にして「The Pyrophone(パイロフォン、火のオルガン)」の声は「肌の表面が震えそうになるくらい大きい。へヴィメタルバンドのフロントマンをクジラが務めたら、という感じです」

反対に、繊細な声をもつのは、上述したThe Dervishes。「とても粗野でメカニカルな見た目をしていますが、温かみのある声をしています」。教会の聖歌隊のような神秘的な人間の声を吐き出す。「新種の音を奏でるような楽器を作りたいと、いつも思っています」

さて、いままで聞いたことのない音を出す見たことのない楽器を作るAndyの好きな音楽は?

「最近は、ジェットエンジンの音を聞いています」。そうきたか。「音楽をかけていて、何聞いているの?と尋ねられたら『3人目のボーカルの声を聞いているよ』と答えたり。僕の音楽のテイストは、どうもみんなから不評です」

あなたにとって、アナログとは?

いろいろな意味を持っています。アナログな音は複雑です。何層にも重ねて演奏すると、それぞれの音の違いがわかるほどに。デジタル音楽も好きですが、人間の耳は生物学的にアナログな音を聞くように進化したのだと思います。

Andy Cavartota/アンディ・カヴァトータ

ロボット・サウンド・アーティスト、楽器職人

ニューヨークを拠点にする、ロボット・サウンド・アーティスト、楽器職人。MITメディアラボ卒業生。BloBotやWhirly-Botなどのロボット工学を使用した楽器をデザインしてきたほか、BjörkやCold War Kidsなどのアーティストのための楽器も特注で製作。MoMAやTED、The Royal Opera Houseといった文化施設もクライアントにもつ。

Interview photos by Kohei Kawashima

Text by HEAPS