環境音や電子音、楽器音などをきめ細やかに編み上げながら、音響表現の探求を続けるニューヨーク出身の音楽家/サウンド・アーティスト、テイラー・デュプリー(Taylor Deupree)。彼が紡ぐ「余白」と「静けさ」を孕んだサウンドスケープは、国境を越え数多のリスナーを魅了し続けている。故・坂本龍一氏もその音世界に惹かれた一人で、二人の間にはコラボレーションの結実として連名のアルバム作品『Disappearance』(2013年)が残されることとなった。

そんなテイラーは、ミニマリズムを基軸とする1997年設立の重要レーベル〈12k〉の主宰者でもあり、また、卓越した技術を有するマスタリングエンジニアとしても精力的に活動。様々なレイヤーにおいて心地よい音楽を私たちの耳元へと送り届けてくれるテイラーは、まごうことなく現代アンビエントシーンの最重要人物の一人である。

テイラーはいかにして確固たる美学に貫かれた音楽を生み出しているのか。その創造性の源泉や、活動の全貌を紐解くインタビューを前後編に分けてお届けする。前編では、2024年にリリースされたアルバム作品『sti.ll』を糸口として、音楽性の変遷や制作プロセス、音への向き合い方など創造性の源泉を探っていく。

テクノから抽象的な音世界へ移行した理由

『Sti.ll』の話に入る前に、まずオリジナルの『Stil.』について伺いたいと思います。当作とその前2作である『Occur』(2001年)と『.N』(2000年)において、あなたはなぜ1stソロアルバム『Comma』(1998年)に存在していたテクノ的なビートや拍節構造を捨て去り、テクスチャーやパルストーン、グリッチノイズなどから構成される抽象主義的な音楽へと舵を切ったのでしょうか?

1990年代前半から中頃のアメリカのレイヴシーン最盛期に、私はプロトタイプ909(Prototype 909)という3人組バンドでテクノミュージックを制作し、精力的にライブ活動を行っていたんです。しかし、数年経つうちにクラブやダンスカルチャーに対して少し疲れを感じるようになり、個人的に、より静かでアンビエントな音楽を作るようになっていきました。ハロルド・バッド(Harold Budd)やブライアン・イーノ(Brian Eno)らを長年聴いていた影響もあったと思います。

1999年頃になると、テクノをベースとした作品制作から完全に手を引き、より実験的なアンビエントミュージックを追求することを決意したんです。これは自分自身にとっても、主宰するレーベル〈12k〉にとっても大きな転機でした。1998年にリリースした『Comma』は「テクノ時代」から抽象的な音楽表現へと移行する橋渡しのようなアルバムで、私にとってはキャリアの一章に終止符を打ち、新たな扉を開くきっかけとなった作品です。

2000年には〈Raster-Noton〉から『.N』をリリースし、抽象的な音楽へのさらなる旅が始まりました。このアルバムでは、アナログのモジュラーシンセを中心に据え、古いMac用ソフトのSound Makerでカットアップした電子音を組み合わせて制作を行っています。

『.N』の後にご自身のレーベル〈12k〉から『Stil.』と『Occur』の2作品が立て続けにリリースされます。両作の抽象的なサウンドの背後にはどのような動機や問題意識があったのでしょうか?

当時はブルックリンに住んでいたのですが、街の喧騒や変化し続ける都市の光景に触発され、そのサウンドトラックを作りたいという思いから『Occur』が生まれました。この作品は、言わば「二度とは訪れない刹那的な瞬間」についての音楽です。日常の小さなディテールに目を向け、それらが消えてしまう前に味わうことの大切さをテーマにしています。

この頃は「マイクロサウンド」や「マイクロスコピックサウンド」と呼ばれる音楽運動に傾倒し、抽象的な音の探求に没頭していました。しかし同時に、旋律的な音楽要素も取り入れたいという欲求も芽生えていたんです。翌年にリリースした『Stil.』は、『Occur』と対照的になるように構想された作品で、刹那と変化の代わりに、静寂と反復、そして「時間の凍結」をテーマにしています。

また、この作品は杉本博司さんの写真集『Seascapes』に強く影響を受けています。これらの写真は一見するとどれもよく似ているように見えますが、じっくり見ると光や影、海の動きといった細やかな違いに気づきます。静止した写真でありながら、内に「動き」を孕んでいる。私は、そのような視覚体験を音楽で表現したいと考えたんです。『Seascapes』の音響的な等価物として、長い時間の中でゆっくり味わうことが求められる作品を目指して制作を進めました。

『Stil.』は、私の初期キャリアにおいて最も重要なアルバムです。なぜなら、この作品で初めて取り入れた「ループ」と「反復」の手法は、今でも私の作品における核となる要素であり続けているからです。

初期作の再構築を通して見えてきたもの

『Sti.ll』では、原作で鳴り響いていた幾層ものテクスチャーや不規則なグリッチに至るまでが厳密に再現・演奏されています。今作には米国の音楽家/エンジニアであるジョセフ・ブランチフォルテ(Joseph Branciforte)がプロデュース・編曲にクレジットされていますが、どのような経緯で彼との制作作業が開始されることになったのでしょうか?

数年前に、『Stil.』をアコースティック楽器だけで再構築するというアイデアが思い浮かびました。過去20年間に渡りアコースティック楽器を自身の作品に多く取り入れるようになったこともあり、とても興味深い試みになると思ったんです。今の自分が『Stil.』を作ったらどんな音になるのか——そんな問いに応える実験的プロジェクトとして『Sti.ll』は始まりました。まずは一人で木琴やエレクトリックピアノなどを使って試してみましたが、すぐに、思い描いていたような形で実現するには助けが必要だと気付きました。音のレイヤーが複雑で、必要となる楽器の種類や演奏技術が自分一人ではカバーできなかったんです。

そこで、すぐに思い浮かんだのが、友人のジョセフ・ブランチフォルテに声をかけることでした。彼はアコースティックアンサンブルの分野で活躍し、グラミー賞も受賞するほどの優れたエンジニアでもあります。構想を実現する上で、ジョー以上に適した人物はいないと考えたんです。

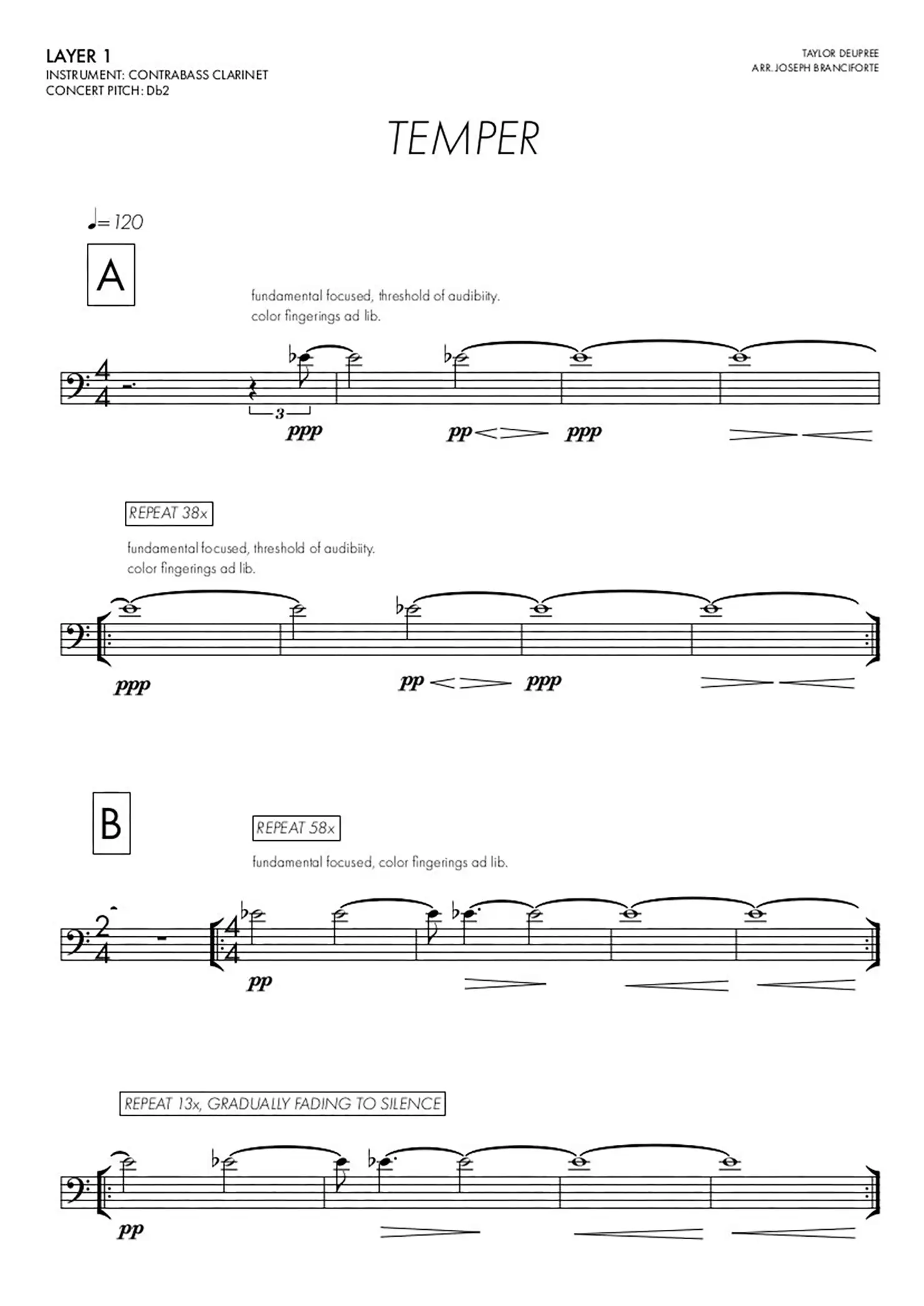

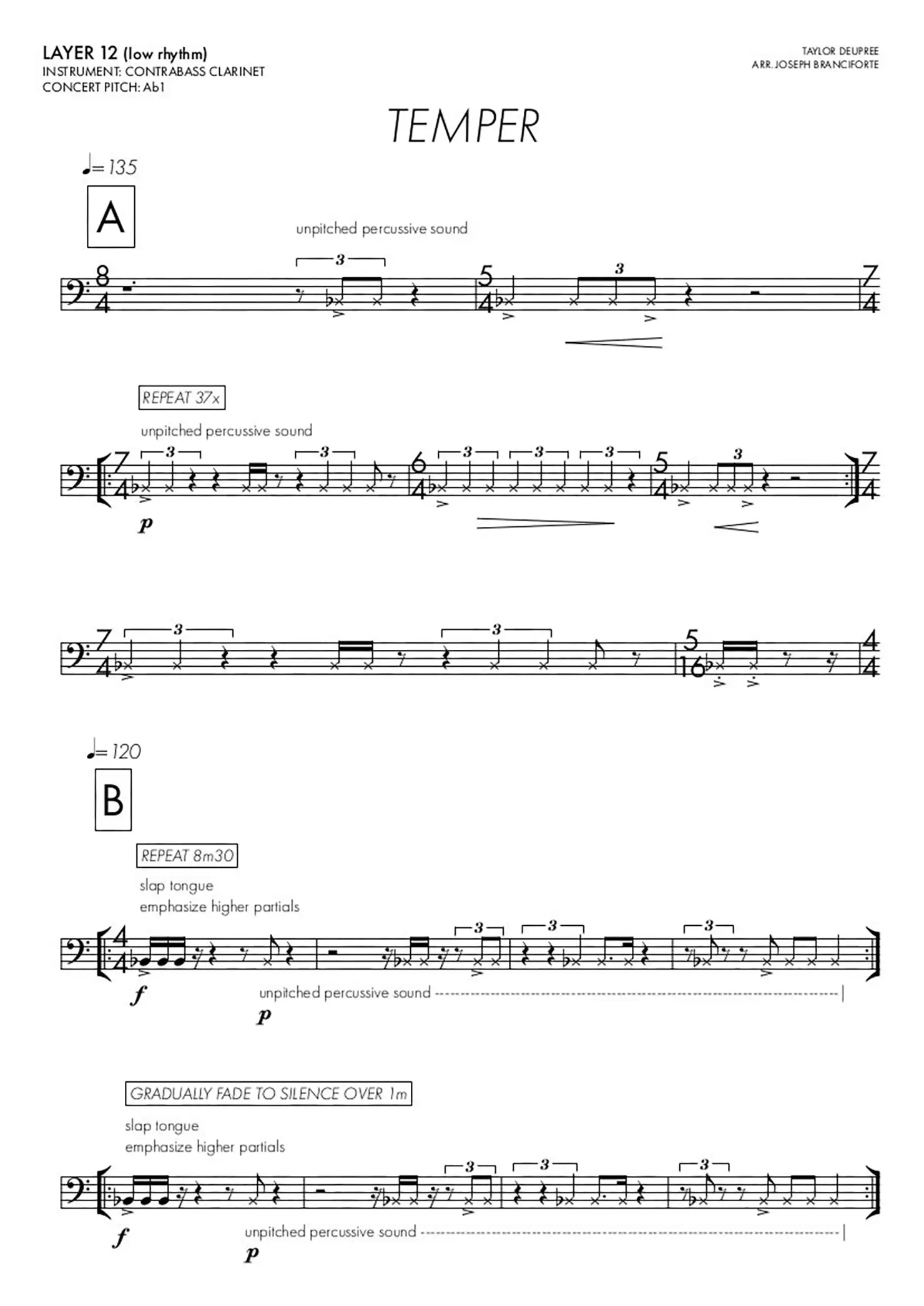

二人で最初に取り組んだのは、オリジナルの『Stil.』を聴きながら、どんな楽器ならこのサウンドや質感を再現できるだろうかと話し合うことでした。私はオーボエなど木管楽器の音が大好きなので、まず「Temper」という楽曲でクラリネットを使ってみることにしました。ジョーはこの曲をクラリネットで再現するため、原曲の細かなタイミングや和声の土台、そして奇妙なノイズまでをも反映させる丁寧なトランスクリプションと採譜を行い、16〜17もの層に分かれた譜面を書き上げたんです。

その後、数名のクラリネット奏者と面談し、最終的にマディソン・グリーンストーン(Madison Greenstone)にお願いすることになりました。彼女は実験的なクラリネット奏法に非常に優れていて、このプロジェクトに挑戦する意欲も示してくれました。

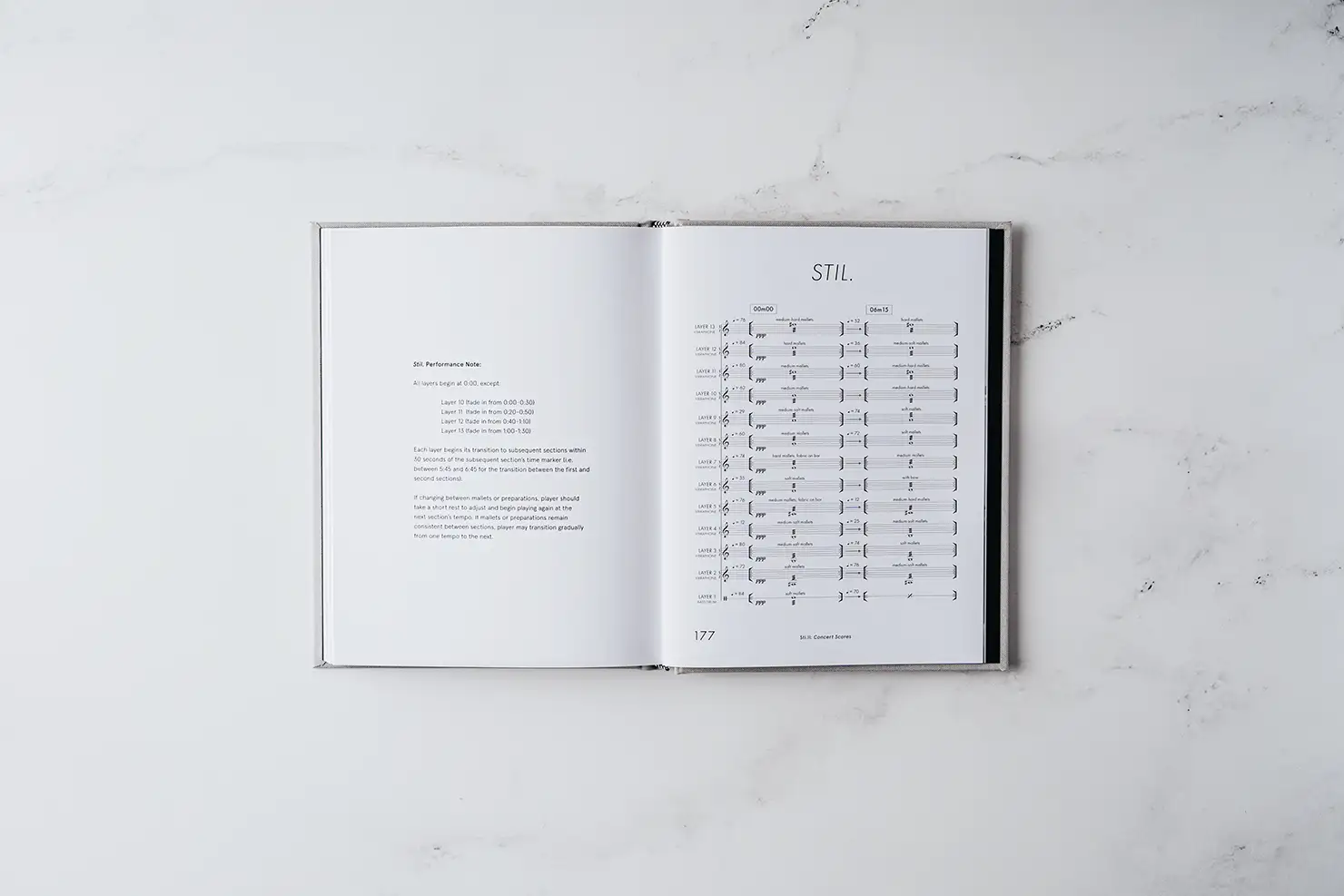

そして「Temper」の5分間を試験的に制作し、アプローチの実現可能性を探った結果、非常に手応えを感じ、この方向で進めることを決意したんです。困難な道のりになることは明らかでしたが、覚悟をもって取り組む準備ができていました。その後、楽曲ごとにどの楽器を使用するかについて多くの議論を重ね、ジョーはアルバム全体を非常に細かく楽譜に落とし込んでくれました。その譜面全体は、ジョーが自身のレーベル〈Greyfade〉のFolioシリーズとしてリリースした本に収められています。

録音に際してはジョーのエンジニアリング技術やマイク選び、配置、音の捉え方が極めて重要で、その緻密さが制作の要となりました。全行程を終えるまでには約2年を要し、想像をはるかに超える濃密なプロジェクトとなりましたが、素晴らしいアンサンブルとジョーによる詳細な譜面のおかげで、全てアコースティックで、かつ緻密なディテールで『Stil.』を再構築することができました。私が着手してきた中で最も集中的なこのプロジェクトの実現には、ジョーの存在が欠かせない要素であったことは間違いありません。

コンピュータやシステムによって制御されていた電子的な音楽を、人間による楽器演奏を通じてアコースティックな形に再構築する過程で、直面した課題や新たな発見などはありましたか?

これは本当に大きな挑戦でした。ビープ音やスタッター、グリッチのような電子音をアコースティック楽器で表現するという課題があったからです。その実現には、アコースティック楽器で表現可能だと信じたジョーの確信と、複雑な舌の動きや呼吸が必要な奏法をやり遂げた演奏者たちの技術が不可欠でした。たとえば、バスクラリネットで炸裂するような重低音、フルートで高音のビープ音を再現し、水や唾液を用いたクラリネットの特殊奏法で音が中断するような効果を生み出したんです。ギターのハーモニクスも活用していますね。また、ジョーはバスドラムやヴィブラフォンをチェロの弓で演奏し、私自身もプリンター用紙や小さなベルをドラムブラシで演奏して独特のノイズやテクスチャーを加えたりもしています。

鍵となったのは「この音をどのようにアコースティック楽器に置き換えるか」という想像力でした。試行錯誤の末、私たちはアンサンブルから驚くほど多様な音を引き出すことができたんです。自分の楽器をこれまでと違う角度から捉え、私たちが求めたような少し “クレイジー” な奏法に挑戦してくれた演奏者たちの想像力と勇気には、本当に感謝しています。

いくつかの楽曲で聴くことのできる「フェードアウト」も、この作品のお気に入りの場面です。これは非常に意図的に作られたもので、実際に演奏者が音を出すことでしか見えてこなかった手法でした。通常なら(録音後の工程として)ProToolsのボリュームオートメーションで徐々に音量を下げていくのですが、今回は実際に演奏者が物理的に音を弱めていくという方法をとりました。その結果、単に音が小さくなるのではなく、息づかいや弓の動きが徐々に乱れ、音そのものが美しく崩れていくような効果が生まれたんです。「Temper」のフェードアウトは、まさにその美しい例です。すべて演奏によってフェードアウトされていて、まるで息切れを起こして音が壊れそうになりながら消えていくかのような繊細さがあります。

こうした経験は、より純粋に電子的な音楽制作においても新たな課題を投げかけてくれます。たとえば、「ボリュームオートメーションに代わる「フェードアウト」の方法とは何か?」という問いです。私は以前から、ハイパスフィルターを徐々にかけて低音域を減らすことで音をフェードさせる手法を使っていますが、今後はもっと多様な方法を模索していきたいと思っています。

多彩な音で織りなされる楽曲はいかにして生まれるのか

昨年は、『Eev』(2023年リリース)に端を発する三部作EPの第2部である『Aer』、完結作である『Ash』もリリースされています。浮遊感と穏やかな高揚感に包まれていた『Aer』の流れを断ち切るように、3作目『Ash』では冒頭から荒々しいノイズが鳴り響きますが、改めてこの三部作が生まれた経緯やコンセプトについて教えていただけますか?

この三部作は私が〈Nettwerk Music Group〉からリリースした初めての作品でした。そのこともあり、まずは自分にとって自然なサウンドを新たなリスナーに紹介するため、比較的親しみやすい作品から制作を開始することにしたんです。EPという形式を提案したのは、制作を進める中でNettwerkのチームとの関係性を探っていきたいという意図もありました。そうして最初のEP『Eev』を制作している内に、この後にアルバムを続けて制作するのではなく、この作品を一作目とした三部作のEPとして展開するというアイデアが浮かんだんです。なお、『Eev』のアートワークは、子ども時代の家の近くの暗い森を撮影した写真が元になっており、タイトルは “eve” (前夜)の意味から取られています。

このシリーズでは、「新たな始まり(Eev)」から「達成感と高揚感(Aer)」へ、そしてその後に訪れる「暗く内省的な時間(Ash)」へと向かう旅を描きたかったんです。それは当時の私の生活を反映したものであり、この先の創作における指針のようなものを与えてくれました。

『Ash』の楽曲はすべて、何らかのノイズから始まっています。ノイズのテクスチャーは制作において非常に重要な要素でしたが、その中にも明晰さや美しさの瞬間が現れるよう心掛けました。つまり、そこには希望のような何かが静かに息づいているんです。

この三部作でもそうですが、あなたの楽曲ではシンセサイザーによる電子音、ギターやピアノなどの楽器音、環境音、ノイズなど様々なサウンドが用いられています。あなたはアイデアやモチーフをどのように生み出し、どのようにそれを発展させ、楽曲へと仕上げてゆくのでしょうか?

楽曲の制作を始める方法は実に様々ですが、多くの場合は、ルーパーとその時に関心のある楽器を使って、ループの元となるフレーズを1つ作ることから始めます。最初のステップとしてよく使うルーパーは、StrymonのVolanteやELECTRO-HARMONIXの22500です。ただ、スタジオには十数台のルーパーがあり、選択肢には事欠きません。最近はChase BlissのBlooper や、PureMagnetikの新しいLAPSペダルを気に入って使っています。

そうしてループやライブ演奏のレイヤーを重ねていきながら、ひとつの楽曲を組み立てていくんです。私はMIDIのシーケンスをあまり使わず、DAW(Pro Tools)をテープマシンのように扱うことを好んでいて、ほとんどすべての音は実際に演奏しています。モジュラーシンセやペダルからのループもライブ録音しています。

楽曲の構造がある程度できてきたら、今度は “削ぎ落とし” のプロセスに入ります。レイヤーが密になりすぎたと感じたら、必要最低限の要素で同じムードを表現できるように、音を取り除いていくんです。時には、楽曲のきっかけとなった最初の音や、楽曲の “土台” とも思えるトラックを削除することもあります。その結果として、その上に成り立っていた音たちだけが残り、まるで「かつて存在していたものの残響」のように、幽玄な響きを生み出すことがあるんです。

また、ミックスと ”空間” について考えることにも多くの時間を費やしていて、常に「削ぎ落とし」と「広がり」を意識しています。例えば、ヘッドホンを使って初めて聴こえるような音をミックスの遥か後方に配置することや、ドライな音とリバーブがかかった音を組み合わせることで空間を生み出すのが好きですね。私が目指すのは、深みと広がりのある小さな音の “庭” を作ること。リスナーがその中に静かに入り込み、自分自身の道を見つけるような、そんな空間を創りたいんです。

あなたの音楽からは、偶然性や予測できない要素が入り込む余白を大切にされているような印象を受けますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか?

私は偶然やアクシデントを取り入れるのが好きなんです。例えば、機材に搭載されているグラニュラー(粒状合成)機能や音の配置をランダム化するようなプロセスを使って、そうした偶発的な要素を生み出すこともあります。ただし、そのような生成的プロセスを使うときは、楽曲にうまく機能するように瞬間を選び、丁寧に編集することをとても重視しています。ランダムを「ただのランダム」として使うことはありません。私はそのプロセスを通じ、楽曲の中に不思議さや驚きをもたらす要素として、偶然生まれた「幸運なハプニング」を取り入れているんです。

また、不完全で「傷」のある音にも魅力を感じています。例えば昨日はKiviakのWoFiというサンプラーで内蔵マイクを用いて声を録音していたのですが、うっかり内蔵マイクの音量を上げたままにしていたため、Pro Tools に取り込まれた音には、キーを押す指の音やノブを動かすカチカチという機械的な音まで一緒に記録されていたんです。さらに、マイクの音量を上げてみると部屋で鳴っている音楽を拾ってフィードバックが発生したので、それをコントロールしながら演奏し録音を行いました。こうした「偶然」を発見し制作に取り入れるのは、私にとっては本当に楽しいことなんです。

最後に、制作に使用する機材についてですが、スタジオには長年かけて集めたり手放したりしてきた機材がたくさんあるものの、アルバムを制作する時には使用機材をある程度絞るようにしています。それによって音に統一感を持たせることができ、同時に選択肢が多すぎて迷ってしまうことも防げるからです。

後編に続く

テイラー・デュプリー

1971年生まれニューヨーク在住、サウンドアーティスト、グラフィックデザイナー、写真家。1997年1月1日、デジタルミニマリズムと現代様式に焦点をあてた音楽レーベル〈12k〉を設立。自身のレーベルの他、〈Mille Plateaux〉、〈Raster-Noton〉、〈Sub Rosa〉、〈Nettwerk Music Group〉など世界各国のレーベルからも楽曲をリリース。また、その作品は東京・ICC(インターコミュニケーション・センター)や山口情報芸術センター(YCAM)などの会場でのサイトスペシフィック・インスタレーションとしても展示されてきた。坂本龍一やデヴィッド・シルヴィアン、ステファン・マチュー、スティーブン・ヴィティエロなど、数多くのアーティストとの共作・共演歴も持つ。

HP

12k.com

Eyecatch photo:Linda Kuo

Words & Edit:Takahiro Fujikawa