環境音や電子音、楽器音などをきめ細やかに編み上げながら、音響表現の探求を続けるニューヨーク出身の音楽家/サウンド・アーティスト、テイラー・デュプリー(Taylor Deupree)。彼が紡ぐ「余白」と「静けさ」を孕んだサウンドスケープは、国境を越え数多のリスナーを魅了し続けている。故・坂本龍一氏もその音世界に惹かれた一人で、二人の間にはコラボレーションの結実として連名のアルバム作品『Disappearance』(2013年)が残されることとなった。

そんなテイラーは、ミニマリズムを基軸とする1997年設立の重要レーベル〈12k〉の主宰者でもあり、また、卓越した技術を有するマスタリングエンジニアとしても精力的に活動。様々なレイヤーにおいて心地よい音楽を私たちの耳元へと送り届けてくれるテイラーは、まごうことなく現代アンビエントシーンの最重要人物の一人である。

テイラーはいかにして確固たる美学に貫かれた音楽を生み出しているのか。その創造性の源泉や、活動の全貌を紐解くインタビューを前後編に分けてお届けする。後編では、マスタリングエンジニアとしての哲学やスタジオ環境・機材、レーベル運営、多大な影響を受けたという日本文化に対する想いについて探っていく。

前編はこちら

マスタリングエンジニアとしての活動とスタジオ環境

あなたはアーティストであると同時に、自身のスタジオを運営するマスタリング・エンジニアでもあります。マスタリングに取り組む際、どのような理念や哲学を大切にされていますか? また、マスタリングの経験がアーティストとしての活動にどのような影響を与えているのかについても教えてください。

マスタリングに取り組む際は、「音はこうあるべき」という自らの理想を大切にしています。常に「透明性」のあるマスタリングを行うことを重視するエンジニアもいますが、私は必ずしもそうではありません。私のマスタリングには独自のサウンド、つまり明確な特徴があると考える人もいます。

もちろん、楽曲やプロジェクトごとに固有のニーズがあり、必要なアプローチは異なります。ジャンルやミックスの状態、アレンジなどに様々な要素によって求められるものは変わってきます。私はアンビエントからポストロック、オルタナティヴ・カントリー、ポップスまで幅広く手がけていますが、あらかじめ決められたテンプレートや一律の解決策というものは存在しません。そして当たり前のことですが、どの曲も自分の作品と同じくらいの敬意と注意を払って取り扱うよう心掛けています。

クライアントと一緒にマスタリング作業を行う際、最も重要な要素の一つは「コミュニケーション」だと思います。私は優れたコミュニケーターであると自負しており、クライアントとの対話やフィードバック、マスタリングの工程で何をしたのかを丁寧に説明することを大切にしています。しっかりとした意思疎通があれば、より良い最終成果へとつなげることができるんです。アーティストごとに求めるものは違い、私の色を加えてほしいと言う方もいれば、できるだけクリーンに仕上げてほしいと希望される方もいます。だからこそ、事前のすり合わせが欠かせません。

これまで数千枚の作品をマスタリングしてきた経験は、自分自身の音楽制作においても非常に役立っています。音の配置やミックスの準備を行う段階から、最適な形でマスタリングへとつなげられる耳が鍛えられたと感じます。ただし、その一方で、その経験がもたらす小さな副作用もあって、音を技術的な観点から聴くことに慣れすぎてしまい、芸術的な側面を見落としてしまうことがあるんです。技術者としての思考をオフにして、芸術家としての感性に集中することは時に難しいものです。商業的なリリース作品を聴いていても、ミックスの中で気になる部分があって「マスタリングし直したい」と思ってしまうこともよくあります。

ニューヨーク郊外にあるあなたのスタジオについてもお伺いしたいと思います。以前、あなたはInstagramにマスタリング用のスペースとクリエイティヴ用のスペースを分離したという報告を投稿していました。それぞれの空間のコンセプトや、主要な機材構成について簡単にご紹介いただけますか?

過去10年間に渡り、私のスタジオはマスタリングとクリエイティヴ/制作という二つの活動を担う兼用の空間でした。音響設計は主にマスタリングのためにニュートラルに整えられているのですが、徐々に非マスタリング系の制作用機材が増えていくにつれ、物理的にも精神的にも「窮屈さ」を感じるようになっていきました。そしていつしか、「この部屋をマスタリング専用のスペースにしたい」と強く思うようになったんです。

そのような中で、新たに小さなスタジオを設けるチャンスが訪れ、そこをクリエイティヴ専用のスペースにすることにしました。私の音楽家としての二つの側面──マスタリングとクリエイティヴ──にそれぞれ専用の空間を与えることができたんです。機材を2つのスタジオに分けたことにより、もとのスタジオの方も新たなマスタリングスタジオに生まれ変わったような感覚がありました。

現在のマスタリングスタジオは、アウトボード機材(EQ、コンプレッサー、サチュレーション機器、コンバーター)を備えた小さなマスタリングデスクと、musikelectronic geithainのRL901Kモニタースピーカー、そしてセカンドモニターとモニターコントローラーを置いたサイドテーブルのみで構成されています。部屋全体は非常に開放的で、Sondhusのジム・ケラー(Jim Keller)による音響設計は壁面に完全に統合されています。また、シンセサイザーやその他のアウトボード機器をすべて取り除いたことで、反射音が大幅に減りました。機材はすべて対称バランス型の電源から供給されており、音は非常にクリアです。リラックスして聴くためのソファもあり、とても快適な空間になっています。この部屋で最も気に入っているのは、目的が「マスタリング」だけに限定されているということ。毎日この部屋に入る時に、「今日はマスタリングに集中するんだ」と、雑念なく取り組める環境が整っているんです。

一方、新しい制作スタジオは、母屋の反対側、丘の斜面に沿って建てられた小さな建物です。どちらのスタジオも母屋とは独立しており、プライベートと仕事をはっきり分けられる点がとても気に入っています。Sondhusのジムや建築家と新スタジオを計画する際、私は「音響よりも “雰囲気” や自然とのつながりを優先したい」と伝えました。というのも、この部屋は私自身の創造性を発揮するための場所なので、マスタリングルームほど完璧な音響中立性は必要ないんです。

部屋の特徴は、床から天井まで届く3枚の大きな窓です。そこから丘の上の森が見渡せ、制作中も自然に包まれている感覚があります。音響面で多少完璧さを欠いたとしても、窓からの景色が得られることの方が重要だと私は感じました。もちろん、音響設計は壁の中にきちんと組み込まれており、音も非常に良好ではありますが。

この空間の中心には、API-1608iiというレコーディングコンソールを据えた特注デスクがあります。デスクの設計には多くの時間をかけ、Hegan Ironworksのパドライク・ヒーガン(Padraic Hegan)が素晴らしい仕事をしてくれました。コンピューターシステムやラック、デスクトップのスペースも美しく組み込まれています。すべての機材はパッチベイを通じてAPIのコンソールと統合されており、ProTools とのルーティングも自由自在で、Lynx Studio TechnologyのAurora[n] がコンソールとMac Studioとの接続や変換を担っています。

私にとって作業環境の快適さは非常に重要な要素ですが、その点においてこのスタジオは申し分ありません。決して広くはありませんが窮屈さはなく、ゲストとの共同作業にも自然に対応できます。部屋の三方向に自然の景色が広がっており、創作意欲をかき立てられます。さらに、大きな窓の外にはウッドデッキがあり、椅子に座って耳を休めたり、木々を眺めながらリフレッシュできるのも魅力です。

テイラー・デュプリーを支える機材

マスタリングとクリエイティヴ/制作のそれぞれの領域で、最も信頼を寄せている機材とその理由について教えてください。

マスタリングにおいて、私が最も重視しているのは「地味」な機材です。派手なアウトボード機材ではなく、モニター(RL901K)とAD/DAコンバーター(Crane SongのHEDD Quantum)、そして部屋そのものが核だと考えています。この3つさえきちんとしていれば、他の機材はそれほど重要ではありません。マスタリングに使える機材の選択肢は無数にありますが、基本が不十分では本当の意味での正しい判断はできません。

制作・作曲用の機材は頻繁に買い替えたり売ったりするのですが、マスタリング用の機材は何年も変わらず使い続けているものばかりです。たまに新機材を導入することもありますが、基本構成は長く変えていません。中でもManleyのMassive Passive EQは特に愛用しており、自分なりのちょっとした “技” もいくつか持っていて、目をつぶってでも操作できるほど使い込んでいます。私のマスタリングにおける「音の個性」については、この機材が鍵を握っていると思います。ただ、どんな高性能なアウトボード機材も、信頼できる部屋とスピーカー、コンバーターがなければ意味を成しません。

一方、制作用のスタジオでは、APIのコンソールが中心的な存在です。私は常にアナログコンソールで作業してきました。というのも、私がこの業界に入った頃は、それが唯一の選択肢だったからです。最近はコンソールやアナログ機材なしでも素晴らしい結果を得ることが可能ですが、それでもこのワークフローを維持することが私にとってはとても自然であり重要なんです。デジタルがもたらす利便性も取り入れながら、アナログ環境で手を使って作業するプロセスを楽しんでいます。

この部屋で好きな機材となると、ひとつに絞るのは難しいですね。私は35年以上にわたって多くの機材を売買し、構成を入れ替えてきました。シンセサイザーに関しては納得のいくコレクションが築けたと感じていますが、常に新しい製品への誘惑もあります。お気に入りはWaldorf QuantumやProphet 5かもしれませんが、どれも慎重に選び抜いたもので、用途に応じて均等に使い分けています。

ただ、特別な思い入れがある1台を挙げるならば、Nord Lead 1です。これまで聴いた中で最も美しい音を持つシンセのひとつだと思っています。いわゆる「バーチャルアナログ」初期世代の古い機材と見なされることもありますが、そのサウンドには唯一無二の魅力があります。今使っているものは、かつて所有していた個体とは別の、ある素晴らしい音楽家の友人から譲り受けたもので、その背景も含めて大切にしている1台です。ともあれ、私は使っていない機材をずっと持ち続けるのは好きではありません。もし数年にわたってまったく使わなくなってしまったものがあれば、潔く手放すようにしています。

しかし私にとって、音を “発する ”機材よりも、音を “加工する” 機材の方が重要かもしれません。私は非常に多様な、時にマニアックとも言えるエフェクター(主にギターペダル)を多用して音を処理しています。ルーパーは私にとって欠かせない機材ですし、ハードウェアのリバーブも大好きです。中でも特に気に入っているのは、Bricasti DesignのM7、EventideのH9000、Benson StudioのTallbirdスプリングリバーブですね。私にとっては、「何が音を出しているか」よりも「その音をどう扱い、どう活かすか」の方がはるかに大切です。音の加工や変化のプロセスこそが、私の作曲の核になっているんです。

ソフトウェアとハードウェア、テクノロジーについて思うこと

スタジオでの制作過程において、プラグインエフェクトやソフトウェアシンセサイザーは使用されていますか?また、ソフトウェアとハードウェア機材の違いや魅力について、どのような考えをお持ちでしょうか?

はい、プラグインエフェクトはよく使っています。ミックスは主にアナログ領域で行っており、キャラクター付けやブースト用途のEQはAPIのコンソールで処理していますが、減衰的な補正EQや周波数の分離などはプラグインのEQに頼ることが多いです。音を分離し、それぞれに明確な居場所を与えるというのは、私の制作プロセスにおいて非常に重要な要素です。そのため、EQに関してはかなり極端な使い方をすることもあります。また、より創造的なエフェクト系のプラグインも多用しています。ただ、EQやコンプレッションといった標準的なスタジオ処理は、基本的にはアウトボード機器で行っています。

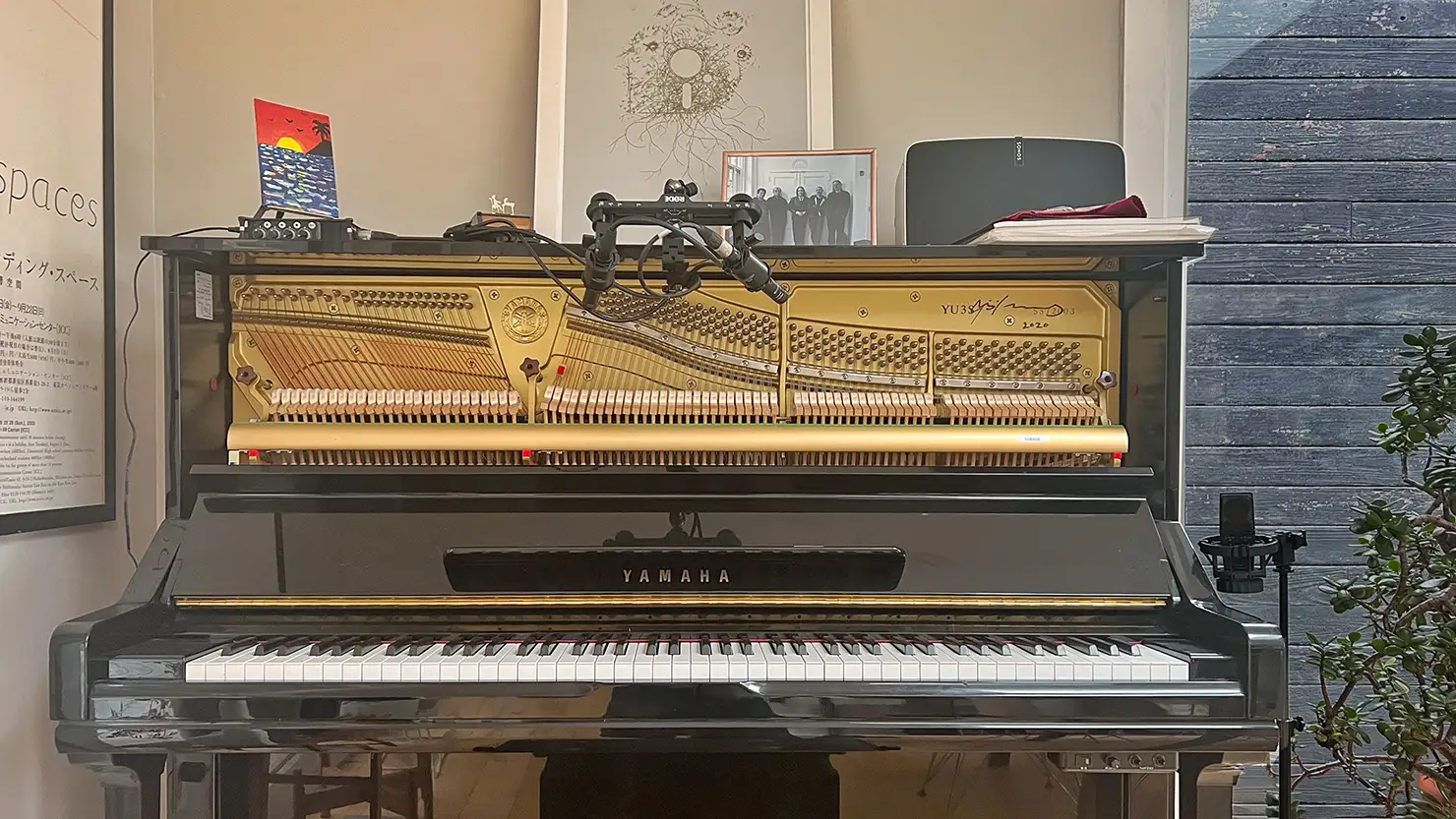

ソフトウェア・シンセサイザーに関しては、ほとんど使用していません。自宅の方にあるアップライトピアノを使わない時に、まれにピアノ音源ライブラリを利用することがあるくらいですね。Felt Instrumentsのプラグインが好きで、時々使っています。ただ、私のピアノはとても特別なもので、2020年に坂本龍一さんから譲り受けたものなんです。坂本さんのニューヨークのアパートではもう必要なくなったとのことで、私にくださいました。このピアノだけを使って、〈commmons〉の『Micro Ambient Music』リリースのために彼へのトリビュート曲を制作しましたが、非常にふさわしい選択だったと感じています。

ハードウェアとソフトウェア、どちらが優れているかという議論にはあまり意味を感じていません。どちらにもそれぞれの良さがあります。私は物理的に触れられることや、機材の歴史・背景に惹かれてハードウェアを好んで使っています。ソフトウェアにも優れたシンセは多いと知りつつ、それらを探求する必要性は感じていません。学ぶべき機材が身の回りに十分すぎるほどあるからです。ともあれ、今はソフトでもハードでも手頃な価格で高品質な道具が手に入り、選択肢が本当に豊かになったと感じます。私が音楽を始めた頃、20〜30年前には考えられなかったことです。

長年かけて集めてきた楽器のコレクションは、自分にとって非常に大切なものです。しかし同時に、それらは音楽を作るうえで本質的なものではないということも強く意識しています。最終的に素晴らしい音楽を生み出すのは、機材ではなく、アーティスト自身の創造力なんです。

音楽機材やソフトウェアを支えるテクノロジーは日々進化しており、近年ではAIを用いた音や音楽にも触れる機会が増えてきました。テクノロジーの音楽における役割について、また、それがあなたの創造性や感性にどのような影響を与えていると感じていらっしゃいますか?

とてもシンプルに言えば、私の音楽や表現はテクノロジーなしでは成立しません。音楽、写真、グラフィックデザインなどの領域において、私は自身のヴィジョンを実現するためにテクノロジーを使用しています。私は「手作業」の創作が得意ではなく、アコースティック楽器も上手に弾けるわけではありませんし、絵を描くことや塗ることもできません(ピアノやギターもある意味テクノロジーと言えるかもしれませんが)。だからこそ、私はテクノロジーに頼り、そこに自分の表現を託してきました。

そして、私はテクノロジーと非常に意識的に付き合っていますが、同時に、自然や「不完全さ」からも大きなインスピレーションを受けています。その「不完全さ」とは、テクノロジーと自然のどちらにも存在するもので、私がハードウェアやアナログ機器を好んで使っている理由でもあります。それこそが、テクノロジーを介した作品の中にも人間とのつながりを維持してくれるんです。私たちはコンピュータの画面に囲まれた社会に生きており、実際、私はDAWやコンピューターに頼っているのは確かですが、自分の制作プロセスを少しだけでもそれらから遠ざけるように努めています。

AIがアートの領域に侵食してきている現状には、非常に強い違和感と不安を覚えています。自分の深い感情や思いを表現したいと思っているアーティストが、なぜAIに頼り自分自身をその表現から切り離そうとするのか、私には理解できません。もちろん、AIは既に日常の中に入り込み、私たちの知らないうちにスマートフォンや音楽ソフトにも使われているでしょうから、完全に避けるのは難しいと思います。それでも、私は意図的にAIを用いて作品や音楽を作ろうという気持ちは全くありません。

ミニマリズムを核とする主宰レーベル〈12k〉、日本とのコネクション

1997年の設立以来、あなたが主宰するレーベル〈12k〉は、アンビエントやミニマル、エレクトロアコースティックといった領域において、数々の素晴らしい作品をリリースし続けてきました。改めて、レーベルの哲学や大切にしている価値観について教えていただけますか? また、四半世紀を超える活動の中で、時代とともに変化してきたことはありますか?

12kの根本的な価値観を知っていただく最良の方法は、レーベル設立時に私が定めた「12の原則」を読んでいただくことだと思います。こちらのリンクからぜひご覧ください。これらの原則は、レーベルを立ち上げた当初に私が記したものであり、25年以上経った今でもすべてが大切で、変わらず有効だと感じています。

その中の最後の原則に「すべては変わる」とありますが、これは時代やリスナーの嗜好に柔軟に対応する姿勢の大切さを示しています。私はストリーミングにあまり好意的ではありませんが、多くのリスナーがその形式で音楽を楽しんでいるのは事実です。だからこそ、12kの作品もすべてストリーミングで聴けるようにしています。現在はフィジカル商品の販売が非常に厳しい時代です。特に問題なのが、アメリカから海外への送料ですね。CDやLP1枚の送料が本体価格の倍近くになることもあり、購入の障壁となってしまっています。このコストの問題はディストリビューターへの発送にも影響を及ぼしており、流通の仕組み全体にまで支障をきたしています。

12kの音楽的方向性については、時を重ねる中で何度も変化してきましたが、常にレーベルのビジョンには合致していたと思います。2000年代初頭にはソガー(Sogar)やクリストファー・ウィリッツ(Christopher Willits)らによってギターを取り入れた電子音楽が登場し、やがてガレス・ディクソン(Gareth Dickson)のようなアコースティックでフォーク的な作品もリリースするようになりました。12kは電子音楽に特化したレーベルから、アコースティックやジャズ寄りの音楽まで受け入れる存在へと進化してきたのです。

12kの歴史を通じて一貫して大切にしているのは、「音楽を静かに保つ」ということ。繊細で余白のある音楽を通して、聴き手に日常から離れた静かなオアシスのような空間を届けたいと考えています。

すべての作品ではないものの、12kでは今もアナログレコードでのリリースが続けられています。CDやデジタルフォーマットと比べた時、アナログレコードにはどのような魅力があるとお考えですか?

最大の魅力は「アートワーク」ですね。音質については、レコードでもCDでもストリーミングでも、どれも同じように満足しています。ただ、オンラインでの音楽配信における大きな欠点は、アートワークやライナーノーツといった周辺の要素が失われてしまっていることです。ストリーミングの世界では、こうした要素はほとんど姿を消してしまいました。

デジタル音楽の利便性や恩恵は理解していますし、それ自体に異論はありません。ただ、その利便性の代償として、音楽をパッケージとして捉える文化、すなわち作品としての「美術的側面」が軽視されるようになってしまったのは、とても残念なことだと思っています。

続いて、あなたと日本との関係についても伺わせてください。12kからは、Akhira SanoさんやAsuna、sawakoさんなど、日本人アーティストの作品も多くリリースされており、また、インタビューの冒頭でも触れられた通り『stil.』では杉本博司さんの作品からインスパイアされたものであることを公言されています。あなたが日本の文化や音楽に関心を持つようになったきっかけや、そこに感じる魅力について教えてください。

私は幼い頃から、日本の伝統的な建築や庭園に強く惹かれていました。その簡素さや、形の明瞭さ、そして自然との調和に心を打たれたのだと思います。その頃から、いつか日本を訪れたいという気持ちが芽生えていきました。2003年に音楽のために初めて日本を訪れた時の記憶は今も鮮明です。異国でありながらも、とても温かく迎え入れられた奇妙さと興奮が入り混じった特別な体験は、私の人生を永遠に変えてしまったんです。

訪問を重ねる中で、なぜ日本文化に強く惹かれるのかが次第に明確になってきました。建築や庭園、食といった表層的なものだけでなく、職人たちの「細部への美意識」や、他の多くの人が見落とすような小さなものへのこだわり、深い情熱に心を打たれたんです。それは私自身の内面と響き合う感覚で、言葉ではうまく説明しきれない共鳴を感じました。

「侘び寂び」や「もののあはれ」といった日本の伝統的な美意識の多くは、アメリカでは「ニューエイジ的なセールスポイント」として少し矮小化されてしまっている側面もあります。しかし、それらの概念は日本を訪れた初期の頃に心に深く刻まれ、私の音楽とインスピレーションの方向性を大きく変化させることになりました。その影響は今もなおさまざまなレベルで私の中に深く息づいています。

もちろん、外国人である私が日本文化を全面的に理解することはできないと自覚しています。私が見ているのは、日本の人々が「外国人に見せたい」と思う部分なのかもしれません。それでも、長年の訪問と友人たちとの交流を通じて、日本文化のいくつかの層には触れることができたと感じています。初めて日本を訪れた際、一緒に過ごした日本の友人たちに「あなたはとても日本人的だ」と言われたこともありました。

日常の中で出会う美意識、たとえばお気に入りのパン屋の内装や、無印良品の色彩感覚、庭の苔と石の配置など、そういったもの一つひとつが深く心に響きます。自然素材の使用とその美しさへの敬意、そしてそれが現代のテクノロジーと調和していることは、私の音楽とも通じており、すべてが有機的につながっていると感じられるんです。

こうした感覚は、12kからリリースしてきた日本の音楽にも現れていると思います。12kは単なるレーベルではなく、私にとって家族のような存在です。私が出会い、信頼し、心を通わせた人たちの音楽を紹介したいという思いが根底にあるんです。日本への訪問を重ねる中で、多くの音楽家と出会い、友人となり、その作品をより広い、広く世界に届けたいと考えるようになったのは自然な流れでした。ちなみに、私のアルバム『January』は、2003年に初めて日本を訪れた直後、日本のレーベルである〈Spekk〉からリリースされたものなんです。

あと、とても細かな話なのですが、アメリカと日本の文化の違いを象徴するものとして私の印象に残っているものの1つが、小田原にある杉本博司さんの「江之浦測候所」に設置された “止め石” です。一見すると些細なものですが、アメリカでは、このような注意喚起を行うためのものは、空間の雰囲気を壊すほど大げさに表現されがちです。しかし、江之浦で見た小さな石は、非常に静かに、けれども多くを語っているように感じられたんです。

あなたは坂本龍一さんとのコラボレーターとしても知られています。彼の音楽や音楽に対する姿勢で共感を覚えたことや、コラボレーション活動を通して得た気付き、印象深かったエピソードなどがあれば教えてください。

坂本さんは、あらゆる音に対して愛情を持っていた方でした。それは彼が非常に多様なプロジェクトに取り組まれていたことからも明らかで、まさに「音の探求者」だったと思います。

そして坂本さんは、私に対してとても謙虚に、優しく接してくださいました。彼は私のことを「私が知る中で最も静かな人」と表現してくれたことがあります。そして、その「静けさ」を尊重してくれていたように思います。彼は、「話すことよりも聴くことが大切」だという私の感覚を理解し、後押ししてくれた存在でした。

最後に、アーティストとして、またレーベル主宰者としての今後の展望をお聞かせください。

最近、新しいフルアルバムの制作を始めたところです。今年の終わりか来年初めにNettwerkからリリース予定です。実は長い間スランプに悩まされていてなかなか創作に取り掛かることができなかったのですが、ようやく、少しずつそこから抜け出しつつあります。きっかけは、いくつかのコラボレーションを始めたことで、コリー・フラー(Corey Fuller)やステファン・ヴィティエロ(Stephen Vitiello)が新しいスタジオを訪れてくれたのがとても良い刺激になりました。また、アロヴェイン(Arovane)やザイムーン(Zimoun)とのアルバム制作も進行中です。マスタリング業務が忙しく、創作の時間は限られていますが、なんとかやりくりして進めているところです。

今年は12kからもいくつかリリースを予定しています。マルクス・フィッシャー(Marcus Fischer)とは引き続きアルバムアートワークを共に制作していますし、新しいパッケージデザインにも挑戦しようと考えています。CDやアナログ盤のリリースはもちろん、デジタル限定の作品も継続していく予定です。また、新たなアーティストとも出会いがあり、その音楽やコラボレーションを皆さんに紹介できるのが楽しみですね。ますます困難で変化の激しいこの業界においても、自分なりの方法で誠実に歩み続けたいと思っています。

テイラー・デュプリー

1971年生まれニューヨーク在住、サウンドアーティスト、グラフィックデザイナー、写真家。1997年1月1日、デジタルミニマリズムと現代様式に焦点をあてた音楽レーベル〈12k〉を設立。自身のレーベルの他、〈Mille Plateaux〉、〈Raster-Noton〉、〈Sub Rosa〉、〈Nettwerk Music Group〉など世界各国のレーベルからも楽曲をリリース。また、その作品は東京・ICC(インターコミュニケーション・センター)や山口情報芸術センター(YCAM)などの会場でのサイトスペシフィック・インスタレーションとしても展示されてきた。坂本龍一やデヴィッド・シルヴィアン、ステファン・マチュー、スティーブン・ヴィティエロなど、数多くのアーティストとの共作・共演歴も持つ。

HP

12k.com

Eyecatch photo:Linda Kuo

Words &Edit:Takahiro Fujikawa