東京の西のはずれ。人口約2000人の村にあるワーケーション施設「Village」のギャラリー兼オーディオルームには、 “私的” な思い出や趣味が凝縮/反映された様々なアナログレコードやカセットテープが集まり、それらが人を繋ぐ作用を引き起こしている。どうしてアナログの音響が必要だったのか、「村」だからこそできることは何なのかなどを同施設オーナーである清田直博さんに聞いた。

アナログレコードアーカイブの行末

最近、レコードコレクターの終活話や、中古市場でのニーズが低く状態もよくない昭和歌謡などの当時盤が、アナログレコード再ブームの裏で大量廃棄されているということをたまに耳にする。かつては多くの人にとって刺激的な音楽の学舎だったジャズ喫茶でも時々話題に挙がるのが、膨大なジャズレコードコレクションの行末だ。名店と呼ばれた店舗には文化を残そうと後を継ぐ人が現れ、新たな活況を呈していたりもするが、そういった光が当たる部分はわずかな側面の可能性がある。

デジタルメディア台頭後の物珍しさも相まって、美品かつレアの中古アナログレコードが高値で重宝され、新規生産量も右肩上がり。だがしかし、音楽好きに限らずライフスタイルに必須だった、つまり、より大量にアナログレコードがプレスされていた時代から一気にデジタルに置き換えられたツケが、いまになってまわってきつつあるとも言えそうだ。果たして今後の「行末」はどうなるのだろうか。

今回のオーディオルームは、この普遍的な話題のひとつの答えとしてうってつけの場所かもしれない。都心から西の方向へ、車を1時間半〜2時間程度走らせた先にある東京のアザーサイドであり自然溢れる村、檜原村。そこで流れる川沿いの一角で木々に隠れるようにひっそりと建つ、会員制ワーケーション施設「Village Hinohara(以下、Village)」が舞台だ。

結論から先に言えば、Villageのオーディオルームは忘れ去られそうになってしまったアナログレコードという思い出が自然と寄せ集められたような空間になっている。

「どうもどうも、わざわざありがとうね」。

到着すると、ちょうどギャラリー兼オーディオルームで音響機材用のラックを組み立てていた、Villageオーナーの清田直博さんが出迎えてくれた(汗を垂らしながら)。

清田さんが思い描いていた施設の姿

一橋大学、武蔵野美術大学院を卒業した清田さんはもともと、都心に拠点を構えるエディター、ライターとして活動していた。当時の移動方法は専ら、街をスイスイと掻い潜れる自転車。それがいまとなっては車移動が当たり前で都会に出ることを「下山」と呼ぶ、自他ともに認める「村の人」である。

清田さんが移住したきっかけは東日本大震災だった。強固なインフラという生命線。それが断たれることで一変してしまう生活。圧倒的な便利さの真隣にある不便さに対して違和感を抱き、自給自足や自立に近い生活を目指そうと檜原村に住まいを移した。当初はエディター/ライター業と檜原村の非常勤職員を掛けもち、村をPRするためのウェブサイトやコンテンツ制作を担当。後者の契約が満期を迎えても都心には戻らず、現地で法人を発足し、家族とともに改装した古民家で暮らしている。

法人発足後の2022年11月にスタートし、まもなく4年目を迎えるVillageの現在の会員数は400名強。平日だった取材当日もお子さん連れの会員さん、窓辺で川をのぞみながら佇む人たち、檜原村で醸造酒を作ろうと計画しているチームの方々などが入れ替わり立ち替わり出入りする様子が見られた。もともとは関係がなく、目的も異なる人たちが「東京のアザーサイド」のひとつ屋根の下でたまたま集まり、都会では味わえない/実現できない各々の時間を過ごす。この状態がおそらく清田さんが思い描いていた姿なのだと考えられるが、より新陳代謝を上げ、さらには「関係がなく、目的もバラバラな人たち」を繋いでくれるものこそが音楽であり、アナログレコードになっていると話してくれた。

「以前も音楽はかけていたんですけど、音源はストリーミング、音響はみんなが想像つく一般的な施設のPA。この広いギャラリースペースも特別な何かが常設されていたわけではなく、臨時の企画展を行う場所になっていました。そんな状況の中、次回の展示をどうしようかと考えていた時、はじめは天井いっぱいまで備え付けられている本棚に本を埋めて読書会をやろうかなと思っていたんです。でも考えてみると、読書は内省的な行為だし、感想をシェアしたり、あるいは集まって一緒に盛り上がったりはしにくい。対する音楽も、現代はヘッドフォンやイヤフォンをしてひとりで聴くものになっているけれども、本来はそれだけじゃなかったはずだ、と。であれば、習慣を見直す意味でも音の展示やることに行き着きました」

昭和の熱を密かに忍ばせた真空管アンプ

そこで音響設計をいちから依頼したのが、清田さんとかれこれ20年来の知り合いだという小松音響主宰の小松進さん。bar bonoboに導入されている世界に1台のハンドメイド真空管ロータリーミキサーをはじめ、数多くの店舗音響を制作・担当してきたマスターだ。再生機器まですべてとはいかなかったようだが、肝であるアンプは小松さんによるVillage専用のハンドメイド作。無垢なボディのパワーアンプ+ラインアンプのセットで、最大の特徴はそれぞれに採用した共通の真空管にあるそうだ。

「村に住んでいる人の多くはおじいさん、おばあさんたちだから、その人たちにも楽しんでもらえるように昭和歌謡が流行っていた時代の「42型」って言われている真空管がパワーアンプ、ラインアンプ両方に使われているんですね。これは小松さんの受け売りですが、「昭和の熱を密かに忍ばせている」。そこが特徴です。スピーカーはこの空間に対しては小型に感じるかもしれないけれど、鳴らしたらびっくりすると思いますよ」

スピーカーは1920年代にイギリスで創業されたGoodmansのユニットの改造版と、ヴィンテージのPioneerのホーンを組み合わせたものを2発設置。実際に鳴らしてみると確かに、ふくよかかつアタックが強めな中域に対して、高域・低域がわずかに包まれている(≒フィルターがかかっている感じで、全体的にハリがあり過ぎる現代のデジタル音質とは風合いがかなり異なる)優しさ、懐かしさを感じた。

実は現在、棚に収まっている大量の歌謡曲や演歌、クラシックなジャズ、ポップスのレコードは小松さんのコレクションなのだそう。ただ聞くところによると、そのコレクションはおそらくごくごく一部な上、小松さんの実際の趣味ではないらしく、あくまでVillage向けに用意・貸与してくれたのだろう。

“私的”な音楽のライブラリー

この音響、アナログレコード導入記念として、2025年5月から約3ヶ月間開催されたエキシビション『音の図書館 Memory of Records』並びにそのスピンオフの24時間耐久リスニング会を機に、Villageには新たな変化が生まれた。

「エキシビションを行ってから、Villageにアナログレコードを持参してくる会員さんがすごく増えたんですよ。都心の方にある自宅だと視聴環境が整っていなかったり、大きな音が出せなかったりというのと、ただ保管しておくよりもシェアしたい、と。ここは東京と言っても田舎だし、何せ隣で流れている川の流れる音が周囲への音漏れを遮断してくれるんで、良質かつ大きな音でみんなで音楽を楽しむのに最適な環境なんだと思います。夜、お酒を飲みながらだとなおさら最高です」

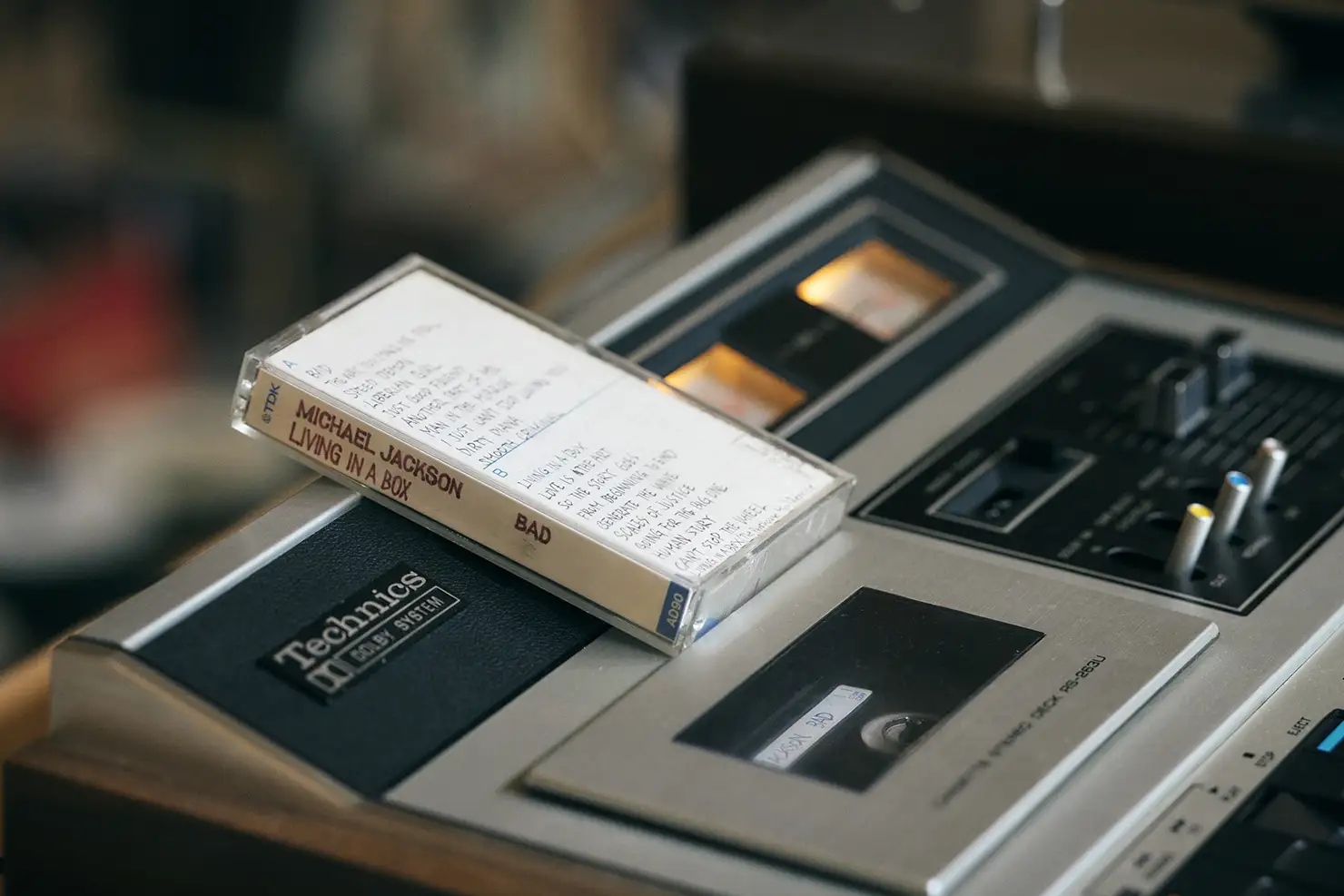

Village会員の中には、もともと「洋楽ロック」全盛期だった頃に大手レコード会社でアーティストマネジメントをしていた人がおり、その関係者の人たちがアナログレコードを持参したり。はたまた別の方が、実家にあったというFMラジオから録音してアルバムとしてまとめたカセットテープを持ってきたりと、小松さんの一部のコレクションから始まったVillageの「音の図書館」は色んな人たちの手元に残された、 “私的” な音楽のライブラリーになりはじめている。

「アナログレコードやカセットテープが集まってきたり、音楽好きの若い人たちも来てくれるようになった。とは言っても、やっぱりみんなで聴いて盛り上がるのは日本のポップス。でも、そういう感じでいいんだと思います。この間、とある企業の研修があったんですけど世代がバラバラで、上司の人がアナログレコードをかけると、音楽にそんなに詳しくない若い人たちはそもそもレコードという存在を知らないから、棚から探ったり、レコードプレイヤーに乗せたりといった所作にも興味を示す。音楽をディグるって一言でよく言うけど、きっかけは必要ですし。無限にあるとも言える音楽の中から、どう出会うか。アナログレコードって偶然の出会いと体験、そこから繋がる記憶を結び付けるんですよ」

「ちなみに、サザンオールスターズの「いとしのエリー」のドーナツ盤は僕のいまの自宅を改装した時にゴミから出てきたものなんですが、よくかかってます。あと福生のブックオフで購入した山下達郎の「RIDE ON TIME」も。どっちもジャケットがいいよね」

先の通り、導入した音響は期間のある「展示」のつもりだったそうだが、今後は他の利用がない限りは基本的に常設する予定なのだという。

もし行き場をなくしてしまったり、埋もれてしまっているアナログレコード/思い出があるようなら持参してみてはいかがだろう(ただし、Village会員になる必要があるが)。夜な夜なみんなでそれをシェアすれば、アナログレコード/思い出が改めて再生されるのと同時に、新しい思い出が上書きされるかもしれない。しばらくはキャパを超えることがなさそうな広々としたVillageならば、蘇生と再保管を受け入れてくれるはずだ。きっと、ジャンル問わず何でも。

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words:Yusuke Osumi(WATARIGARASU)