「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。

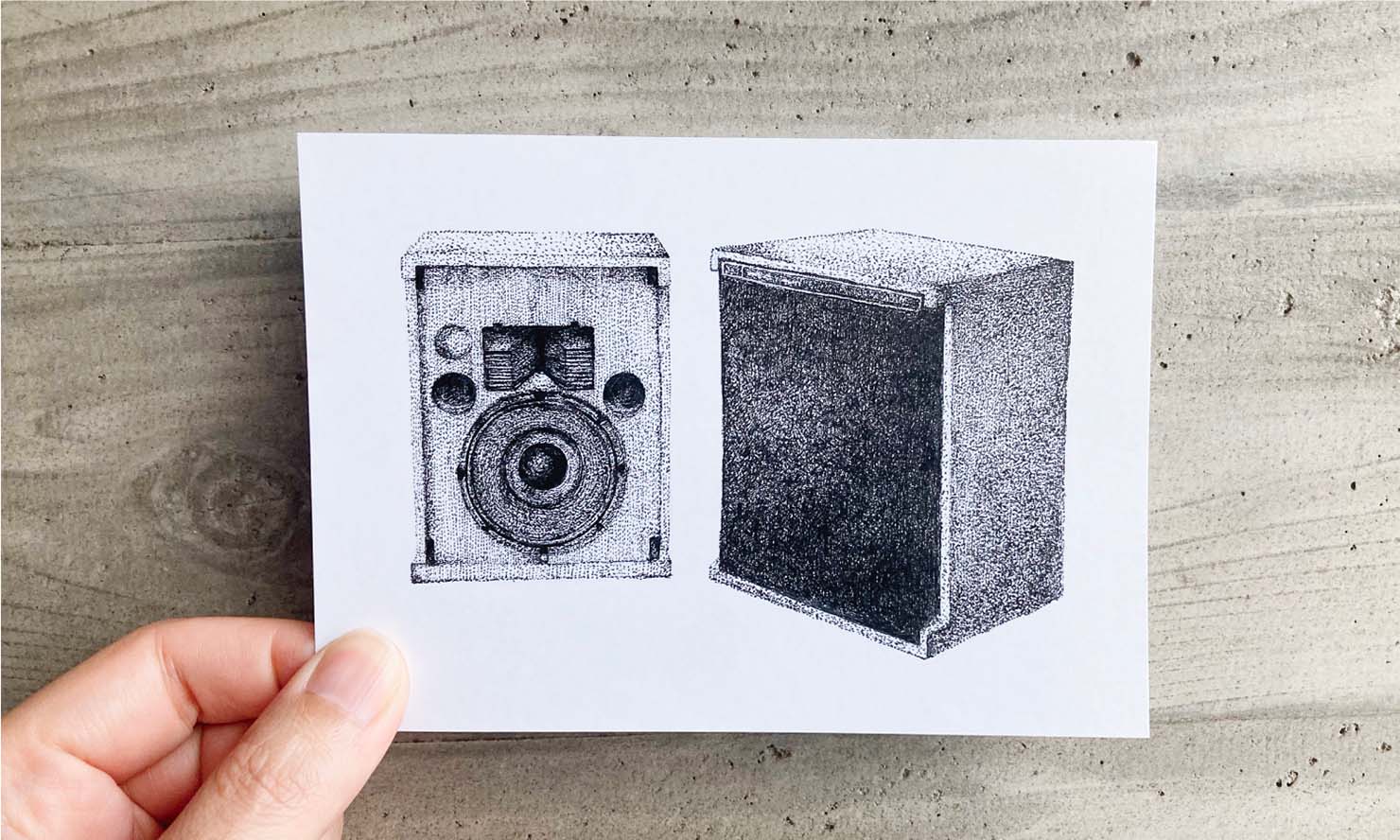

今回ご紹介するのは、JBLのスピーカー〈4320〉です。

1970年代の名機

世代を越えて受け継がれ、数は決して多くはないけれど、熱心なファンに愛され続けるオーディオ機器。 そんなヴィンテージ・オーディオ機器を、これから紹介していこうと思います。 ヴィンテージの世界は、私も決して網羅的に知っているわけではありませんが、知っている範囲で、またできるだけ今も入手しやすい製品を中心に、紹介していきましょう。

第1号に何を紹介しようかと迷った結果、それほど古くないものの、歴史的に価値が大きく、市場価格も比較的こなれているスピーカーを挙げることとしましょうか。 JBLのモデル4320です。

JBLの創立

JBLといえば、現在も家庭用とプロフェッショナルの世界で一流メーカーの座を維持しています。 とりわけ、ウォルナットの側板と青く塗られた表板(バッフルと呼びます)が象徴的な、大型スタジオモニターはかつて一世を風靡しましたが、もともと創業者のジェームス・バロー・ランシング(James Bullough Lansing)氏は、ALTEC LANSING社の技術担当副社長の座を捨てて、最良の家庭用スピーカーを製作するために、自らの名を冠したジェームス・B・ランシング・サウンド社を創立しました。 それが現在JBLと呼ばれる社です。

ランシング氏は、「スピーカーの理想は2ウェイ」という信念を持っていました。 自らが手がけた作品は、大型ウーファーとホーン型トゥイーター、あるいはコンプレッションドライバー+ホーンの2ウェイとなっています。

ところが、ランシング氏は社の創立からたった3年で世を去り、それからの同社は多chマルチウェイへと進んでいきます。

さらに、プロフェッショナル用オーディオに強い、それまで所属していたALTEC LANSINGとの衝突を避けるためだったのか、基本的に家庭用スピーカー専業というスタンスを採っていたJBLは、1960年代から世界の著名なスタジオへモニター・スピーカーを納入し始めていました。 そして創業から25年を経た1971年、それが商品として結実し、一般発売となります。

本稿を書くに当たり、現在JBLを扱っているハーマン・インターナショナルの広報担当氏にお話を伺ったら、ランシング氏は「いつかALTEC LANSINGを超えるプロフェッショナル・ブランドとなる」という悲願も有していたとのこと。 JBLは創業以来、4320発売まで家庭用の製品一筋でしたから、そんな事情があったとは私も驚きました。

商品としての第1号スタジオモニターであるモデル4320は、ランシング氏の “遺言” が生かされたような構成になっていました。 2ウェイ構成だったのです。

振動板の軽い38cm口径のウーファーを、ざっと200リットルはあろうかという大型のキャビネットへ収め、800Hz以上は1インチ・スロートのドライバーへ円形断面のストレート・ホーン+JBL得意の音響レンズという構成で再生する、という構成のスピーカーで、再生周波数帯域は40Hz~15kHzと、現代の基準からするとナローレンジですが、当時のテレビやFMラジオ局などでは、これくらいで必要十分だったのです。

4320の登場がもたらした影響

家庭用スピーカーでならした高音質再生のノウハウを盛り込んだ4320は、業界に大きなインパクトを与えました。 それまで大型モニターの世界では、ALTEC LANSINGの604という同軸2ウェイ・ユニットを用いたモデル612Bや同620といったモニター・スピーカーが圧倒的な主流でしたが、そこからJBLへ急速に置き換えが進んでいくことになります。

実はこの604というユニットも、ランシング氏がALTEC LANSINGのエンジニアだった頃に開発したものでした。 スピーカーの技術に、とてつもなく大きな足跡を残した人といってよいでしょう。

前述の通り、スタジオモニターの1号機は創業者の遺伝子を色濃く宿したものでした。しかし、続々投入される追加モデルには、その遺伝子が希薄になっていきます。市場からの強い要請に基づき、ワイドレンジ化=マルチウェイ化に進んでいくのです。

時代とともに進化していく音響と技術

4320の次に登場したモデル4331は、それでもまだ2ウェイ構成でした。 ところが、その派生モデルというべき4333は、遂に3ウェイとなります。

その道筋は、使用するユニットによってある程度の推測が成り立ちます。 4320には、振動板の軽いウーファー2215Bが搭載されていました。 38cmと大径なのにもかかわらず、40Hzまでしか最低域が伸ばせなかったのは、そのせいでしょう。

一方、4331のウーファーは振動板の重い2231Aが用いられています。 そのおかげで低域は35Hzまで伸ばすことができました。 たったの5Hzですが、最低域でこの差は非常に大きいものです。

そうして低域が伸びたら、今度は15kHzまでしか伸びていない高域が、不足して感じるようになってくるものです。 そうして4333は3ウェイ化されたのでしょう。 おかげで高域は20kHzまで伸びています。

それらが開発されていた1970年代というのがまた、レコーディングの世界にワイドレンジ化の波が押し寄せていた頃で、日本のパイオニアでは、何と100kHz以上まで再生できるリボン型トゥイーターを開発していたくらいです。 そんなご時世に、やはり4320の40Hz~15kHzでは太刀打ちできなかった、というのも実情でしょう。

もっとも、新たな製品群がどんどん登場しても、新たな製品へバトンタッチされたわけではなく、従来製品も併売されていました。 それぞれのモニターに「これでなければ!」という現場が、根強くあったことをうかがわせます。

かくして3ウェイ化された4333ですが、今度はウーファーの再生する中域が問題になってきます。 38cmという大口径、しかも低域を伸ばすために重くなった振動板へ、800Hzまでの中域を受け持たせることには、少々無理があるといわざるを得ないのです。

Model 4343の誕生

そうやって生まれたと考えられるのが、スタジオ業界のみならずホーム用としても一世を風靡した、かのモデル4343です。 キャビネットのプロポーションを奥行き方向に薄く、その代わり背を高くして、生まれたバッフルの空間に25cm口径の大きなミッドバス・ユニットを加えた格好の製品です。

4343は4ウェイ化されることで、現代的なワイドレンジと再生周波数帯域のフラット化を成し遂げました。 しかし、300Hz以下を担当させるためには、ウーファーへ大きなクロスオーバー・ネットワーク素子を投入しなければいけません。 そういう素子が挿入されると、ウーファーを駆動するのが大変難しくなり、4343はとにかく「アンプを選ぶスピーカー」となってしまったのは否めません。

技術向上の循環

おかげで、日本でも膨大な数が売れた4343ですが、真の実力を発揮させるに至らず、かなりの数が中古市場へ流れてしまいました。 1980年代の中古オーディオショップでは、どこでもごく普通に見かける顔となっていた感があります。

しかし、禍福は糾える縄の如しというべきか、そんな鳴らしにくい4343がアンプメーカーのエンジニア陣を奮起させ、1970年代の後半から世界のアンプは大きな駆動力の向上を達成するのです。 その結果、他のスピーカーもよく鳴るようになったのですから、オーディオの歴史って面白いなと感じざるを得ません。

JBLのエンジニア陣も、4343へ寄せられた声を元に、より扱いやすい大型モニターの開発を進め、そこで開発の進んだ技術が、やがて家庭用スピーカーへフィードバックされていきます。 それで今なお、大型スピーカーといえば、ジャズといえばJBLという、大定番の位置を揺るぎないものにした、といって過言ではないでしょう。

4320が名機たる所以とは

現在でも、JBLを象徴するスピーカーというと、4343を挙げる人が少なくありません。 しかし、その誕生を導いた第1号モニター・スピーカーが、創業者ランシング氏の理想を最も濃く受け継いだ4320だった。 このことは、もっと多くの人に記憶されてもよいのではないか。 私はそう考えています。

4320は97dB/W/mと能率が極めて高く、小出力のアンプでもガンガン鳴らすことができます。 その代わり、アンプの残留ノイズには敏感ですから、ご家庭でお使いになるなら、高品位の小出力アンプをお選びになるのがよいのではないでしょうか。 ノイズを十分に抑制した、現代の三極管シングルアンプなど、私も一度組み合わせ、音を聴いてみたいなと思います。

Photo courtesy of Harman International Japan Co Ltd

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch: 長谷川雅也