「このジャケット、なんだか気になる」──音楽に詳しくなくても、レコードには私たちの感性をくすぐる力があります。色や構図、紙の質感など、レコードのジャケットから伝わってくる何かに心を惹かれる、そんな体験をしたことはないでしょうか。音楽を聴く前に、まず “見る” 。その視覚的な第一印象が、音と出会う前のワクワク感を高めてくれます。

ジャケットのデザインに惹かれて手に取る瞬間は、まるでアート作品との偶然の出会いのよう。「ジャケ買いのススメ」は、そんな感覚的な選び方で、レコードとの偶然の出会いを楽しむ企画です。音楽を本業としないアーティストの皆さまに、レコードショップに無数に並ぶレコードの中から直感で気になったものをピックアップしてもらい、その中から特に心を惹かれた3枚を選んでいただきました。

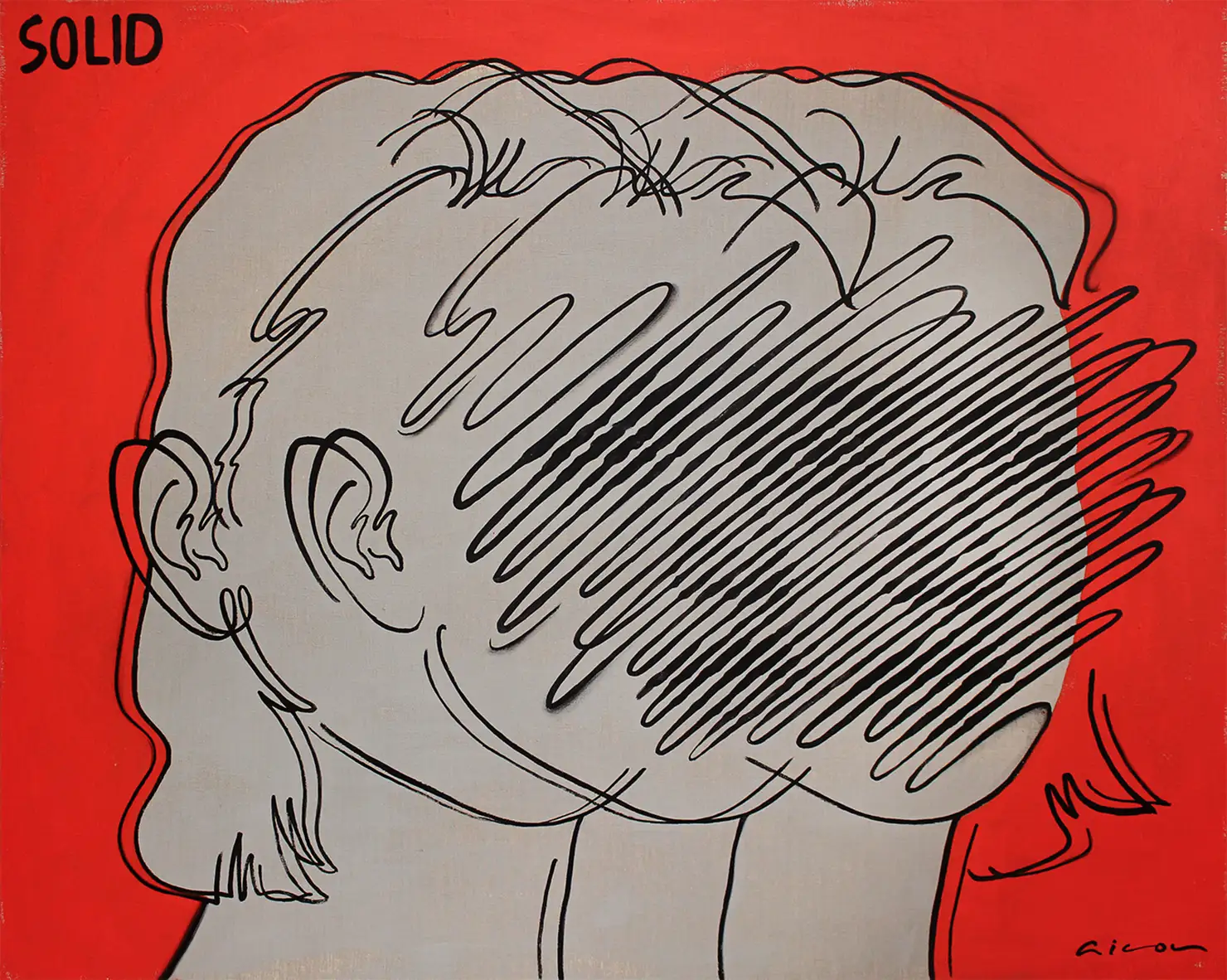

今回のゲストにお迎えしたのは、ペインターとして活動するAICON(アイコン)さん。「エネルギーの糸の振動」をテーマに人物を線で描く彼女ならではの作品スタイルは注目を集めており、国内外での展示に加え、アパレルブランドとのコラボレーションなど、幅広い分野で活躍しています。

AICONさんは、どんなジャケットに惹かれるのでしょうか。そして、そのレコードにはどんな音楽が詰まっているのでしょうか?

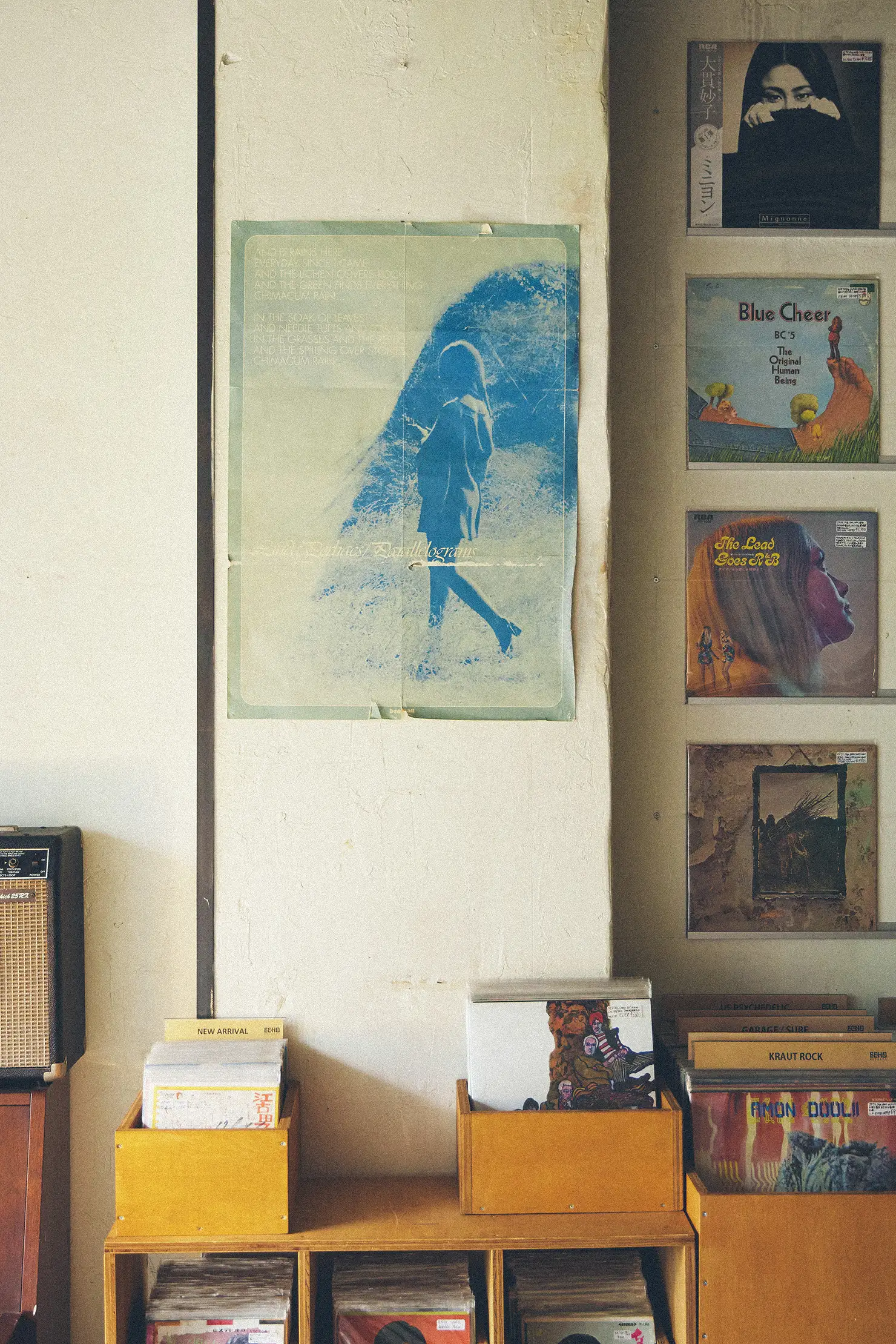

レコードを探しに訪れたのは、水道橋、神保町、九段下の各駅から徒歩約5分の場所にあるECHO RECORDS。もっとも得意な60〜70年代のサイケデリックミュージックを基本に、プログレッシヴロック、ブリティッシュトラッドなど、ユニークなセレクトが特徴のレコードショップです。レコードについてのお話は、店長の堂岡武さんに伺いました。

さっそく、レコードを見てもらいましょう。

制作の作業中はスマホからイヤホンやスマートスピーカーを使って音楽を聴くというAICONさん。レコードにはあまり馴染みがないそうです。

温度感というか、人情味を感じます。

どんなデザインのレコードが目に留まりますか?

AICON:遊び心のある、 ”ちょいオモロ” なデザインが好きですね。ちょっとクスッと笑えるような。

堂岡:レコードのジャケットはイラストレーターやフォトグラファーにとって、表現するのにちょうどいいフォーマットだったんだと思います。サイズ感もちょうどいいですし。

AICON:絶対そうだと思う!70年代とか80年代とかのデザインって、今みたいにパソコンのデザインツールがなかったから自分でコピーをしたりして仕上げていくじゃないですか。それがめっちゃかっこいいなって思います。

ちょいオモロなジャケットのレコード、堂岡さんのおすすめはありますか?

堂岡:そうですね、たとえば壁に飾ってあるガリバーの足のジャケットはアメリカのブルー・チアー(Blue Cheer)っていう有名なバンドのレコードのもので、本国版では白黒写真の普通のジャケットなんですが、このドイツ版だけ、開くと4面開きになっているんですよ。こういう変形ジャケットのことを「ギミック・ジャケット」って呼びます。

AICON:えー!めっちゃかわいい〜!

堂岡:あとは、その国だけで独特なデザインアレンジが加えられている「デフジャケ(ディファレント・ジャケット)」って呼ばれるものもあります。たとえばこれはイギリスのザ・ハード(The Herd)というバンドのレコードなんだけど、オリジナルのジャケットは全然雰囲気が違うんですよ。

特に1960年代は日本流通盤だけのデフジャケが多く制作されていて、それが珍しいから海外から探しにくるコレクターの方も結構いますね。

AICON:どうして日本だけなんですかね?

堂岡:日本人でもわかるように、っていう側面があると思います。洋楽を国内で売るためには、ジャケットに書かれている外国語を日本語に変換する必要がありますよね。日本人に訴求するためのプロセスとして、歌詞カードやライナーの日本語版を作って、ジャケットも変える。単純に商売根性がたくましいっていうのもあるかもしれませんけど(笑)、特に当時の日本ではこういう手間を掛けられたんですよね。

特に帯は、英語がネイティブではない日本人用に開発されたようなものだと思います。それが世界的にみれば珍しいものなので、今は外国のコレクターの方々の興味をひいているんでしょうね。英語でも「obi(オビ)」で通じるくらい、ワールドワイドな言葉になっています。

ちなみに、帯ひとつとっても「デザイン帯」っていう一手間がかけられた形状のものもあるんですよ。デザイン性が強すぎて破れてるものが多いし、綺麗に残っているデザイン帯は希少です。

AICON:こういう遊び心あるのって良いですよね。温度感というか、人情味を感じます。

AICON:海外で売られているレコードに帯は付いてないんですか?

堂岡:80年代くらいまでは、日本盤でしか見られなかったと思います。最近のレコードは英語の帯が付いているものもありますけど、だいたいは付いていないです。海外のお客さんの中には帯に書かれている日本語の手書きフォントが好きで、帯付きのレコードを集めている方もいるんですよ。

AICON:私たち日本人からすると読めちゃうから「文字」だけど、外国の人からすると日本語はひとつの「デザイン」ですもんね。

堂岡:日本人からするとあり得ないですが、新しい感覚なんでしょうね。

堂岡:ちなみに、Hipgnosis(ヒプノシス)というデザイナーユニットがロンドンにいたんですが、ミュージシャンや楽曲ではなくて、彼らが手がけたジャケットを集めるレコードコレクターもいます。

あとは、プログレではマーカス・キーフ(Marcus Keef)っていうフォトグラファーが撮ったジャケットは「キーフ・デザイン」って呼ばれていて、それを集めているコレクターが存在するんですよ。だからそれくらい重要なフォーマットだったと思うんですよね。

多重露光のジャケットには、名作が多い?

AICON:私、人の顔ばっかり描いてるから、なんとなく人が写されているジャケットを選んじゃいますね。

堂岡:人の顔でいうと僕の中で法則があって、二重露光や三重露光のジャケットは名作が多いと思います。

AICON:えー!

堂岡:あと、僕的には片目アップのジャケットは名作しかないですね。

AICON:それ、なんかあるんですかね?アーティストさんの価値観的なものとか。

堂岡:そうかもしれないですね。あとは、当時は多重露光っていう手法が広まりだしたときだったようなので、新鮮だったとか。

AICON:なるほどなるほど。新しいものを探求している人と、その技術でちゃんと表現できる人が多かったのかもしれないですね。

堂岡:こういう持論を持っているコレクターは多いと思いますよ。

AICON:ありました、多重露光!

堂岡:リンダ・パーハクス(Linda Perhacs)!その人はね、もう最高です。

そこの壁に貼ってあるポスターは1970年にリリースされた彼女の最初のアルバムのジャケットの写真なんですけど、彼女はファーストアルバムを出してから音楽を辞めて、歯科衛生士として働いていたんですよ。その空白の数十年で彼女の評価が徐々に高まって、都市伝説的な存在になっていって。それから2000年代になって、リンダ・パーハクスは発掘される形で再び表舞台に立って、次の作品を出したのが70歳過ぎだったんですよ。オリジナルアルバムを発表したんです。

AICON:すごい!

AICONが直感で選んだ、3枚のレコード

店内のほとんどを見終わって、直感でピックアップされたのは15枚でした。ではここから、特に心が惹かれた3枚のレコードを選んでいただけますか?

AICON:めっちゃ何も考えずにフィーリングで選んでしまいました…!

堂岡:それがジャケ買いです!(笑)

AICON:そうしたら、家に飾るとしたらで選ぼうかな。…うわ、迷う〜!

堂岡:それもすごいですよね。たぶん露光を長くして、サイケデリックな衣装を着た女の子に動いてもらって撮影したのかな?

AICON:この時代って、パソコンはまだ無い時代ですよね?アナログでこの写真が撮れるのがすごい…!

脱力したデザインに惹かれた『Love Me』

AICON:うわ〜、これ選ぶの大変だなぁ…!でも、これはもう決まりなんですよね。この赤いジャケットのデザイン、好きです。余白がある中に脈絡のない写真が2つ並んでいるのも自由度が高くていい。中身はどんな音楽なんだろう?ってなります。しかもこれで「Love Me」って、意味がわからなくないですか? 面白い。

堂岡:そうそう。しかもバンド名がザ・ファントム(The Phantom)っていうね。

AICON:ファントムって、どういう意味なんですか?

堂岡:幽霊とか、お化けとか。

AICON:幽霊・お化けで、Love Meで、この写真!なんかもう柔軟性しか感じないですね!崩しのデザインだ。

では、試聴させていただきましょう。

堂岡:内容は、ちょっと激しいロカビリーって感じですかね。再生しますね。

AICON:なるほどなるほど、こういう感じだ!面白い!!

堂岡:そうそう、そのギャップを楽しむのが楽しいんですよね。

AICON:これは予想してなかった…!グラフィックデザインにハマるような曲を想像してたら、全然違うんですね!

堂岡:ちなみにこれ、おそらく非公式盤なんですよね。1989年にベルギーでリリースされたものなんですが、収録されている曲は1960年前後にシングルとしてリリースされているもので、後年になってそれを集めてコンピレーションアルバムとして非公式に出された「ブートレグ盤」ですね。

だからデザインも気張ってないというか、自由度が高いんですかね?

AICON:絵で見て音楽を想像するのって面白いですね。「こういう裏切られ方するのか〜!」っていうか、いい裏切りです!

堂岡:ジャケ買いの醍醐味ですね!

あ、入りから好きな感じ!『Taking Tiger Mountain (By Strategy) 』

次はどのレコードを聴いてみましょうか?

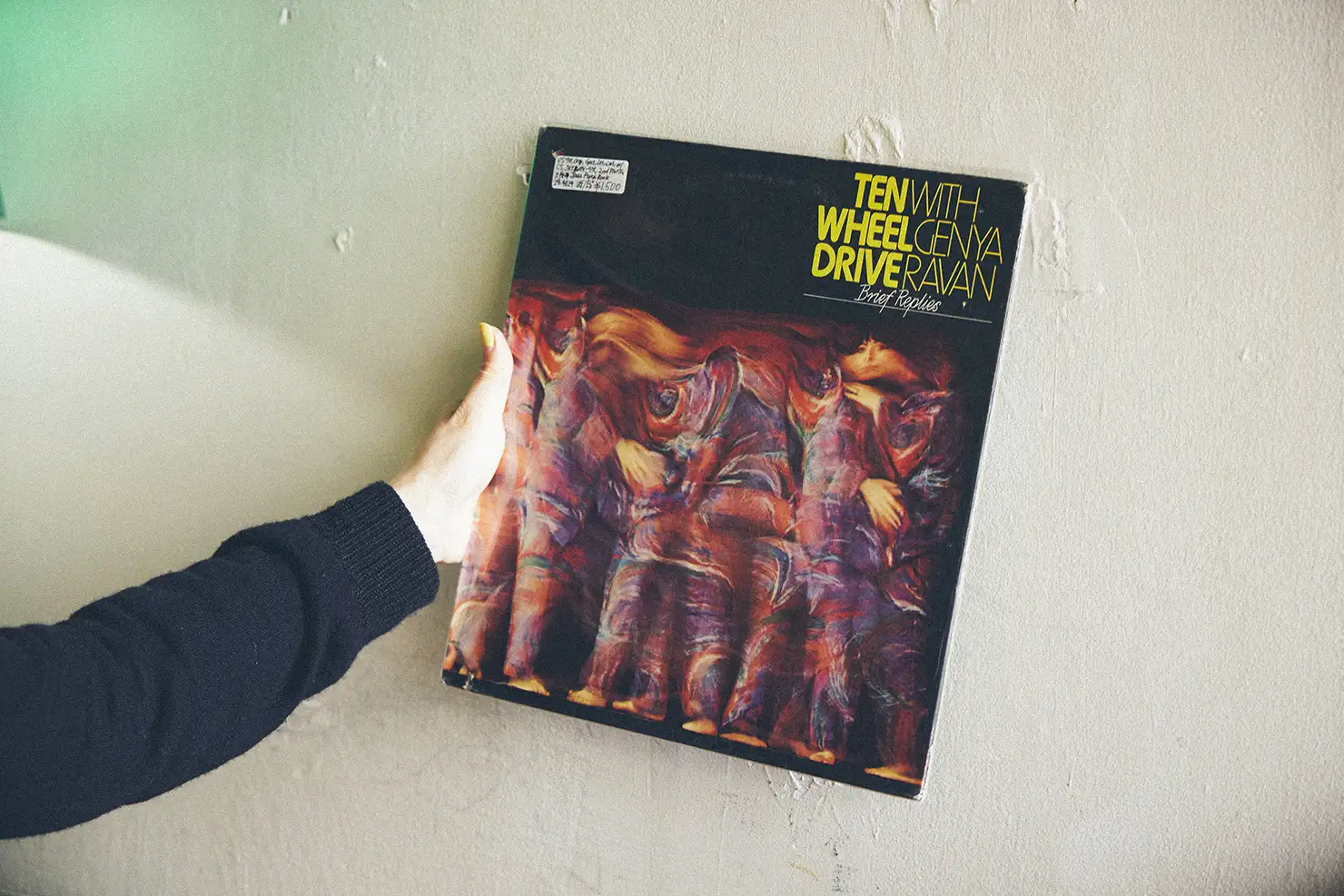

AICON:次はこれでお願いします。このアーティストはどんな人なんですか?

堂岡:ブライアン・イーノ(Brian Eno)っていう、今だとアンビエントで有名な人ですね。ロキシー・ミュージック(Roxy Music)というバンドの元メンバーでもありました。

AICON:あ、めっちゃいいですね。入りから好きな感じ!このジャケットはどうやって製作されたものなんだろう?絵なのかな?

堂岡:白黒の写真の上にペイントですかね?写真は全部、当時の本人ですね。この『Taking Tiger Mountain』はオリジナル盤が出たのは1974年で、これは数年後に出た再プレス盤。彼がアンビエントで有名になる前の作品ですね。よかったらジャケットの中も見てみてください。

AICON:こういうビニールに入ってるレコードって、お客さんが開けていいんですか?

堂岡:だいたいのお店ではスタッフさんに声をかけてもらったら大丈夫だと思います。僕のお店では、ソファにでも座りながら自由に見てって感じです。

バタフライもレイクも出てこない『Butterfly Lake』

AICON:これはどんな感じですか?

堂岡:ポール・マッセ(Paul Masse)はアメリカ西海岸のシンガーソングライターです。アメリカのメジャーレーベルから出た、いわゆるローナーフォークって呼ばれている、ちょっと暗めの作品ですね。

60年代後半はサイケミュージックの流行真っ只中だったので、商業的でメジャーなアーティストでもサイケテイストのある音楽を作っていたんです。曲は普通といえば普通なんですけど、アレンジが変。ジャケットもちょっと変、みたいな。

AICON:なるほど。このレコードのタイトル、『Butterfly Lake』ですよね?でもジャケにはバタフライもレイクも出てこない感じだ。

堂岡:タイトルをそのままいくことの方が珍しかったのかもしれないですね。

AICON:これはどういう意図で作られたんですかね?

堂岡:おそらくですが、アーティストからのオーダーではなかったんじゃないかな?マイナーレーベルとは違って大手は商業ベースなので、やっぱりレーベル内にデザイナーがいたんじゃないかな?

そんなことを予想しながら、アーティストの楽曲とジャケットデザインのぶつかり合いの化学反応を見るのは面白いですよね。ジャケットは奥が深いというか、予定調和では生まれなかったでしょうね。

AICON:これだけいっぱいレコードがあって、全部わかるのはすごいですね。造詣の深さがすごい。

堂岡:レコード愛ですね(笑)。だいたいは答えられます。

AICON:覚えようとしてるわけじゃないですよね?

堂岡:これは ”好きこそ物の上手なれ” ですね。昔はサブスクがなくて視聴もできなかったので、頭の中にウォントリストを作っておくんですよ。好きなジャケットのデザインを頭に入れておいて、お店で実際に探すんです。

レコードのジャケ買い体験、いかがでしたか?

AICON:脳みその上澄みで作っているというか、しっかりとした構成ではなくて、雰囲気やノリでやってるようなデザインが多いように感じました。私は結構ロジカルに考えて絵を描いてしまうので、こういう柔らかさにはグッときますね。

AICON

神戸市出身。ペインター。2008年京都精華大学洋画学部卒業。京都精華大学で油絵を学んだのち、グラフィックデザイナーやWebデザイナーを経て2014年より活動を開始。”THE HUMAN UNIVERSE IN NEO CLASSIC” をテーマに、クラシカルかつ新たな切り口から描かれる作品は、その独自の世界観が注目を得て、国内外での展示をはじめ、アパレルブランドとのコラボレーションなど幅広く活動をしている

HP InstagramEcho Records

住所:〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-5 ビル西神田202 OPEN:13:00〜20:00(水曜日定休)

HP Instagram XPhotos:Soichi Ishida Words & Edit:May Mochizuki