「レコードは音質がいい」「レコードの音には温かみがある」とはよく耳にしますが、いまの令和の時代において発売されたレコード、その音質はいかに?ここではクラシックからジャズ、フュージョン、ロックやJ-POPなど、ジャンルや年代を超えて日々さまざまな音楽と向き合うオーディオ評論家の小原由夫さんが最近手に入れたレコードの中から特に<音がいいにもほどがある!>と感じた一枚をご紹介いただきます。

ミニマルなのに豊かなサウンドの名盤

これまで膨大な量のデュオアルバムがリリースされてきたが、ギターとベースのデュオという形でも数々の名盤が誕生している。ジム・ホール(Jim Hall)とロン・カーター(Ron Carter)、ジョー・パス(Joe Pass)とニールス=ヘニング・エルステッド・ペデルセン(Niels-Henning Ørsted Pedersen)、パット・メセニー(Pat Metheny)とチャーリー・ヘイデン(Charlie Haden)、etc …。いずれも巨匠と称えられる演奏家同士の濃密なコラボレーションである。

英国生まれのベーシストで、ジョン・メイヤー(John Mayer)との共演でも知られるピノ・パラディーノ(Pino Palladino)と、アラバマ・シェイクス(Alabama Shakes)、ボブ・ディラン(Bob Dylan)、フィオナ・アップル(Fiona Apple)等のプロデューサーとしても高く評価されている米国人ギタリストのブレイク・ミルズ(Blake Mills)のコラボ2作目『That wasn’t A Dream』は、将来それらに比肩し得る名盤に数えられるかもしれない濃密なデュオアルバムだ。

2人は2021年リリースの『Notes with Attachments』でスペイシーかつダイナミックな共作を輩出しているが、世界的なコロナ禍での製作となり、スタジオ等でのやりとりはリモートが活用された。今作ではミルズが指揮を取る米カリフォルニアのSound City Studiosにて、顔を突き合わせながらじっくりと2ヵ月かけてレコーディングが実施されたという。

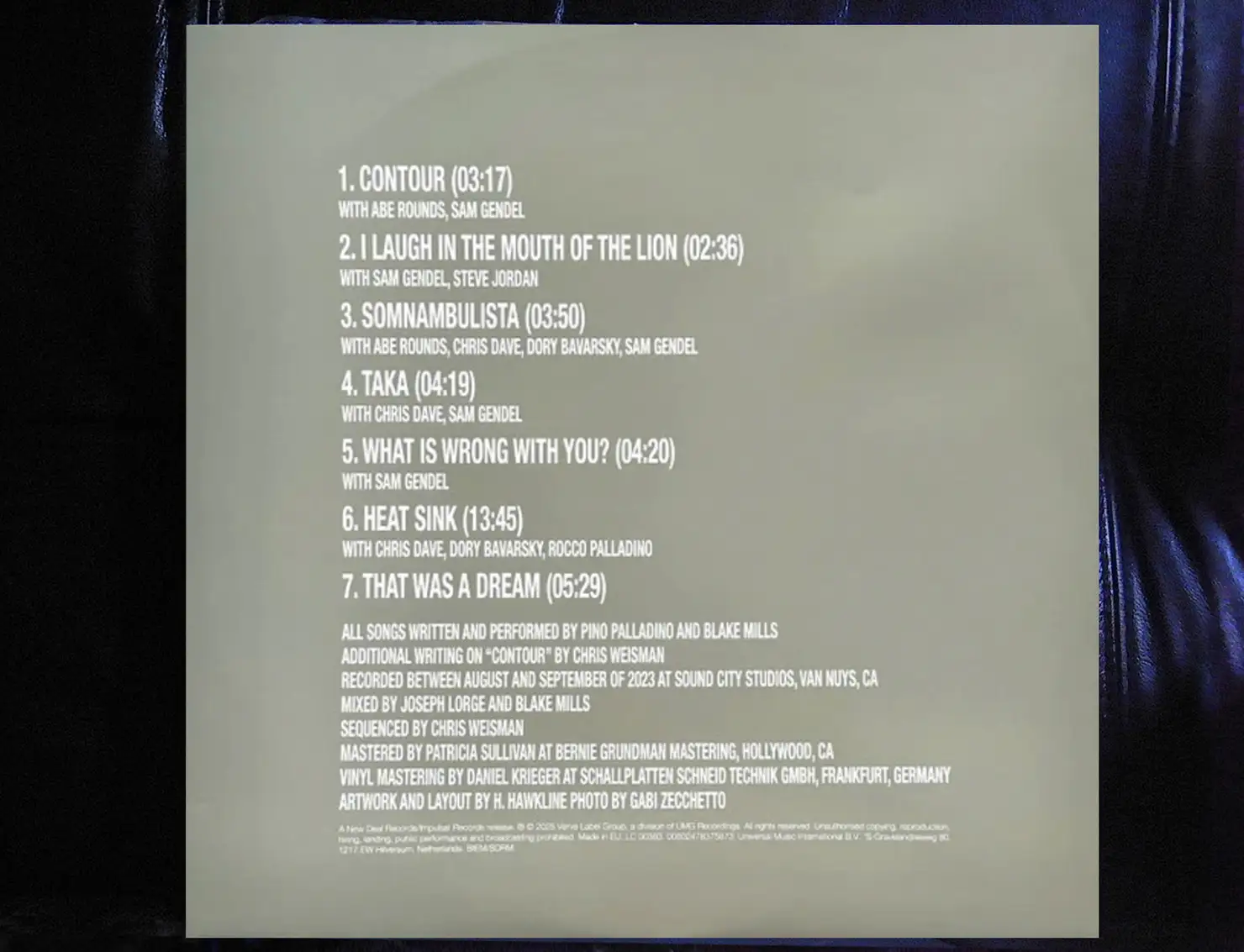

セッションにはドラムのクリス・デイヴ(Chris Dave)やスティーブ・ジョーダン(Steve Jordan、ローリング・ストーンズのサポートドラマー)等、多くの仲間が参画しているが、7曲中で5つのトラックに渡ってリード奏者のサム・ゲンデル(Sam Gendel)のサポートが光る内容といえよう。

なお、レコード用マスタリングは、独フランクフルトのスタジオにて、ダニエル・クリーガー(Daniel Krieger)が担当した。

ギターとベースのデュオが基本とはいえ、様々な楽器が重ねられていることで曲想は実にヴァラエティに富んでいる。全編を通して “ミニマルミュージック” という印象が強いが、単調さはまったく感じない。

ベースとギターだけでなく、リード楽器や打楽器が有機的にアンサンブルしているA-1 「Contour」から、スペイシーな表現に引き込まれる。

続くA-2「I Laugh in The Mouth of The Lion」は、クローズアップされた弦楽器のメロディーがユニーク。ここではスティーブ・ジョーダンがパーカッションを叩いている。

B-2「Heat Sink」は13分を超える長い曲で、ピノが繰り出すベースのハーモニクスが美しい。その印象的なリズムを背に、ブレイクがノイジーなトーンでギターをかき鳴らす。

それぞれの楽器をクローズアップしたようなサウンドも、オーディオチェックに有効活用できそうだ。

Words:Yoshio Obara