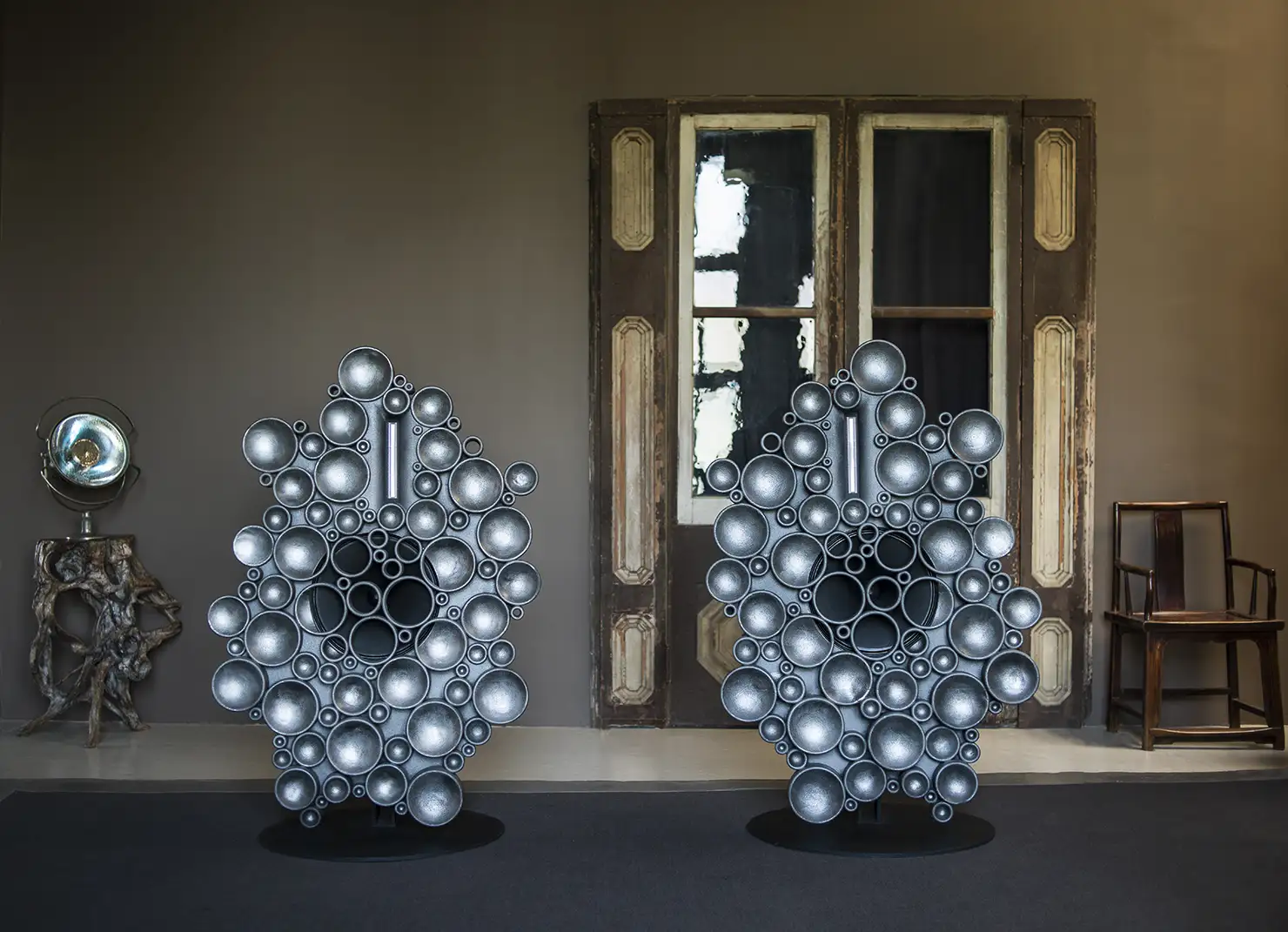

手作業による磨きとオイルワックス仕上げが施された無垢材、堂々とした存在感を放つホーン、彫刻のように洗練された無駄のないライン。このサウンドシステムはその見た目もさることながら、音像の輪郭がよく見えるほどに音も美しい。

「音楽は感情をありのままに伝えます。そして、その感情を伝えるのは “音の質” です。それがなければ、音楽が何を語ろうとしているのか、聴き手には届きません。テクノロジーが進化するほど、人は音楽から遠ざかっているように感じます。アナログは、私たちを音楽の源へと引き戻してくれる手段です。」創設者のジョナサン・ワイス(Jonathan Weiss)氏は、そう語る。

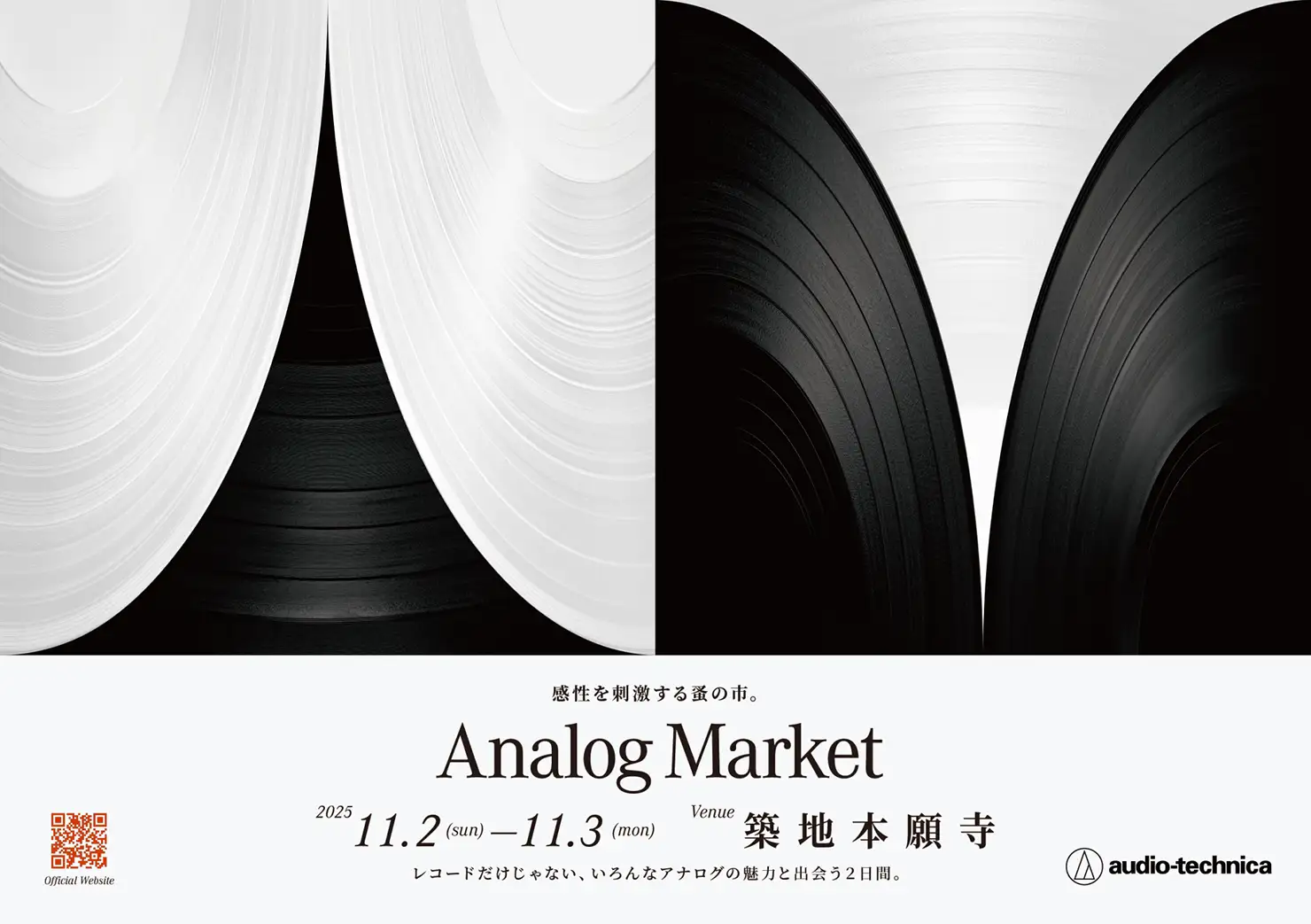

その音質は2025年11月2日・3日、築地本願寺で開催される『Analog Market(アナログマーケット)』にて体験できるわけだが、果たしてどんなオーディオブランドなのか、ジョナサン・ワイス氏とは何者なのか——日本初上陸のOswalds Mill Audio(以下、OMA)について、ご紹介しよう。

映画からサウンドへ。音の原体験、OMAが立ち上がるまで

ワイス氏は米ニュージャージー州のプリンストン大学で国際関係論を、英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで国際公法を学んだ。しかし卒業後、彼は外交官ではなく、独学で映画監督になった。

1998年にはイギリスの小説家、J・G・バラード(J. G. Ballard)の小説「残虐行為展覧会」を長編映画化。バラード本人から「詩的な傑作」と称賛された。その後はテレビ業界に進出し、1990年代の初め頃、世界初のグローバルな料理番組『The Global Kitchen』を制作する。この撮影の一部は、再開発が進む前のブルックリン・ダンボ地区にある彼の巨大なロフトで行われた。(その後ワイス氏はそのロフトを自ら改装し、現在は自身のスタジオ兼ショールームとして使用している。)

そんな彼が、極上のサウンドシステムを制作するに至ったのはなぜだろうか?

OMA誕生のきっかけの種は、ワイス氏が10代の頃、カリフォルニア州ウェストウッドにあるBruin Theater(ブルーイン・シアター)という映画館でアルバイトをしていたときに撒かれていた。

Bruin Theaterは1937年にオープンしたアールデコ調の映画館で、『地獄の黙示録』や『アメリカン・ジゴロ』などのワールドプレミア上映にも使われていた場所だ。そこで彼は、ALTEC LANSING社の「Voice of the Theater」を体験したのだ。A2の高さは2メートル以上、ヴィンテージの真空管アンプで駆動されていた。

「上映後の早朝、掃除のために劇場に入ると、映写技師が気に入ったサウンドトラックを大音響で鳴らしていることがよくありました。「Call Me」をブロンディ(Blondie)が歌うその音を、歪みも苦しさもなく、ただ圧倒的な音圧で浴びたとき——私は、音に対する深い身体的な快楽を生涯忘れられなくなりました」とワイス氏は回顧している。

いつか必ず、その体験を再現したい。その想いがずっと心の奥底に残っていたのだ。それが開花することになったのは、ペンシルベニア州の田園地帯で崩壊寸前だった18世紀後半の建築、Oswald’s Mill(オズワルズ・ミル)を購入したときだ。

Oswald’s Millは北米に現存する唯一の「住宅と水車が一体化した建物」であり、世界的にも極めて貴重な存在である。彼はパートナーのシンシアとともに、この広さ約930平米もの巨大な製粉所を修復・再生した。

「こんなに広くて、まわりに誰もいないんだから、映画館の音響体験を再現してみたらどうだ?」

そんな友人の言葉をきっかけに、ワイス氏は解体・改装中の映画館から大型ホーンスピーカーを集めはじめた。RCAケーブルの原型を作ったことでも知られるRCA社の元エンジニアたちから映画初期の音響技術を学びつつ、Altec、JBL、Western Electric、RCA、Klangfilm、EMT、Vitavoxなどの希少なヴィンテージオーディオ機器を世界中でも例のない規模で揃えていく。すると、当時はまだインターネットが黎明期だったにもかかわらず「田舎の製粉所で強烈な音を出す男がいる」という噂が広まり、その結果、オーディオ愛好家たちが集う年に一度のイベント「Oswalds Mill Tube and Speaker Tasting」が誕生した。

「Oswalds Mill Audio」という名前はこの場所に由来し、ここに集った世界トップクラスの才能を持つ専門家たちによる共同プロジェクトとして現在も続いている。現在、製粉所は製品の音響設計とエンジニアリングに欠かせないラボとして機能しており、希少な機材はリファレンスコレクションとして設計の指針となっている。

そしてOMAはヴィンテージ音響機器と現代的な設計を融合させた、独自の高音質追求を行うブランドとして知られるようになった。2019年には、姉妹ブランドとして「Fleetwood Sound Company(FSC)」が誕生。OMAと同じ工房による生産で、超高品質、設計哲学、そしてエンジニアリングの原則を維持しながら、より小型で手頃な価格のコンポーネントを製造し、幅広い層に卓越したサウンドを提供している。

ヴィンテージと革新の融合

OMAの製品はすべて、この製粉所に程近い東ペンシルベニアの地で作られている。というのもこの周辺地域には、200年にわたる機械加工・木工・ハイテク製造業の歴史があり、オーディオ製品の建材として非常に価値のある素材であるブラックウォールナットやチェリー、アッシュなどの極めて高品質な広葉樹が広がっているのだ。

そんな環境でOMAは古き良き時代の手作業による職人技を継承しながら、ヴィンテージオーディオ技術と最先端のエンジニアリングの融合——たとえば最先端の5軸ウォータージェット加工機による素材の切断、ダイヤモンド工具での切削、研磨材を用いての丁寧な手作業などの工程を経て、形となる。

先ほど “OMAはヴィンテージ音響機器と現代的な設計を融合させている” と述べたが、実際にヴィンテージのコンポーネントを採用している製品も多い。

「The Ironic」と名付けられたスピーカーには、1930年代のジュークボックスに使用されていた15インチのフィールドコイル型のウーファーを修復したものが使用されている。さらに、驚異的な性能(10kHz、1mで110dB)を持つ最先端の大型リボンツイーターを組み合わせることで、過去に類を見ない効率を誇るオープンバッフル型スピーカーを実現。その感度は、再生帯域の大部分で少なくとも104dBに達する。

スピーカーの複雑な造形は、スタジオや放送用途で一般的に使用される「二次元拡散体」の構造に由来しており、共振を極限まで抑える特殊な鉄を鋳造して作られている。ただし、通常の鋳型では成形不可能なので、砂を使った3Dプリントで一度きりの鋳型を作成し、製造のたびに新しい鋳型を必要とする、非常に手間とコストのかかる構造だという。

音楽を聴くことは文化体験である

高品質な製品の制作にはコストも時間もかかる分、その販売価格は決して安価と言えるものではない。しかしそれは、OMAを贅沢品として売りたいということではない。ワイス氏は真に価値あるものに適正な対価を払う意識が十分に根付いていない現状を課題としており、高品質のオーディオシステムを通じて優れた音と向き合う体験を届けることで、その価値観の醸成に取り組んでいるのである。

Analog Marketの『Deep Listening(ディープリスニング)』では、プロフェッショナル仕様のコンサートスピーカーライン「PROMA」より、「Scottsdale」と「Sub」が使用される。

アメリカ国内でも、2025年5月にニューヨークのメトロポリタン美術館内のコンサートホールで初公開されたばかり。そんな音を聴ける機会はなかなかないだろう。

今年の8月に来日をしたとき、ワイス氏はこのように語っていた。

「現代では量や価格が重視されていて、音楽の品質は軽視されがちです。でも、音の品質こそが音楽の感情や意味を伝えるものであり、品質がなければ作り手の意図は正しく伝わりません。音楽を作っているアーティスト、作曲家、演奏家たちは、何かを伝えたいと思っている。音楽とは感情です。言語は記号であり、理論的なものです。感情を生むこともありますが、それは二次的なもの。一方で、音楽は直接的な感情なのです。

でも、品質がなければ、正しく伝わらない。多くの場合、音楽が何のために作られたのかさえ理解できなくなります。つまり、音楽の本質が空洞化してしまうということ。音楽の殻だけが残り、内なる命が失われてしまいます。」

OMAが職人文化を継承し、ヴィンテージ技術を再評価し、手仕事による高品質なものづくりを追求してきたことをご紹介したが、その姿勢はオーディオテクニカの日本のものづくり精神とも共鳴している。

今回の企画は、ワイス氏がオーディオテクニカの創業60周年記念カートリッジ『AT-MC2022』の音色に出会い、深く感銘を受け、 “音楽とは感情である” という同氏の思想と、 “アナログは人間らしさである” というオーディオテクニカの理念が共鳴したことをきっかけに始まった。

「オーディオテクニカという会社は、アナログに力を入れることで、テクノロジーが生み出した問題から私たちを救おうとしている。テクノロジーは便利な反面、人々を不幸にし、互いに、そして自分自身からも疎外させてしまう。音楽は人々をつなげるものですが、それは品質があってこそです。

これはとてもシンプルなことだと思います。ただ、それには “体験” が必要です。だからこそ、11月に築地で起こることが重要なのです。多くの人がDeep Listeningで、この体験をしてくれることを願っています。」

耳だけでなく全身で音を感じる。これまでにない音響体験を、Analog Marketで。

Analog Market

produced by Audio-Technica

会場:

築地本願寺(住所:東京都中央区築地3丁目15−1)

開催日時:

2025年11月2日(日) 10:00~20:00(予定)

2025年11月3日(月・祝) 10:00~17:00(予定)

※天候状況などにより、変更となる場合がございます。

入場料:無料

「Analog Market」はオーディオテクニカ創業60周年をきっかけにはじまった蚤の市です。レコードをはじめ、古物、ヴィンテージ、陶器、アート、インテリア、フレグランス、観葉植物、魚、野菜、果物、ワインやクラフトビールなど、衣・食・住、さまざまなアナログを、五感を通して楽しめます。 さらに、ハイエンドオーディオで音に没入するディープリスニング空間やライブ、トーク、ものづくりワークショップなどアナログに共鳴するクリエイターたちと一緒に創造性を掻き立てる場をつくります。

HP InstagramPhotos are provided by Oswalds Mill Audio

Words & Edit:May Mochizuki

Cooperation:Alex Chan