「起き抜けの一杯」「仕事の気分転換」と、いまや私たちの生活リズムに欠かせなくなったコーヒー。酸味の効いたサードウェーブコーヒー/スペシャルティコーヒーが親しまれるようになってからは、それまで以上にコーヒーの香りや味わいにおける表現の幅が広がってきた。

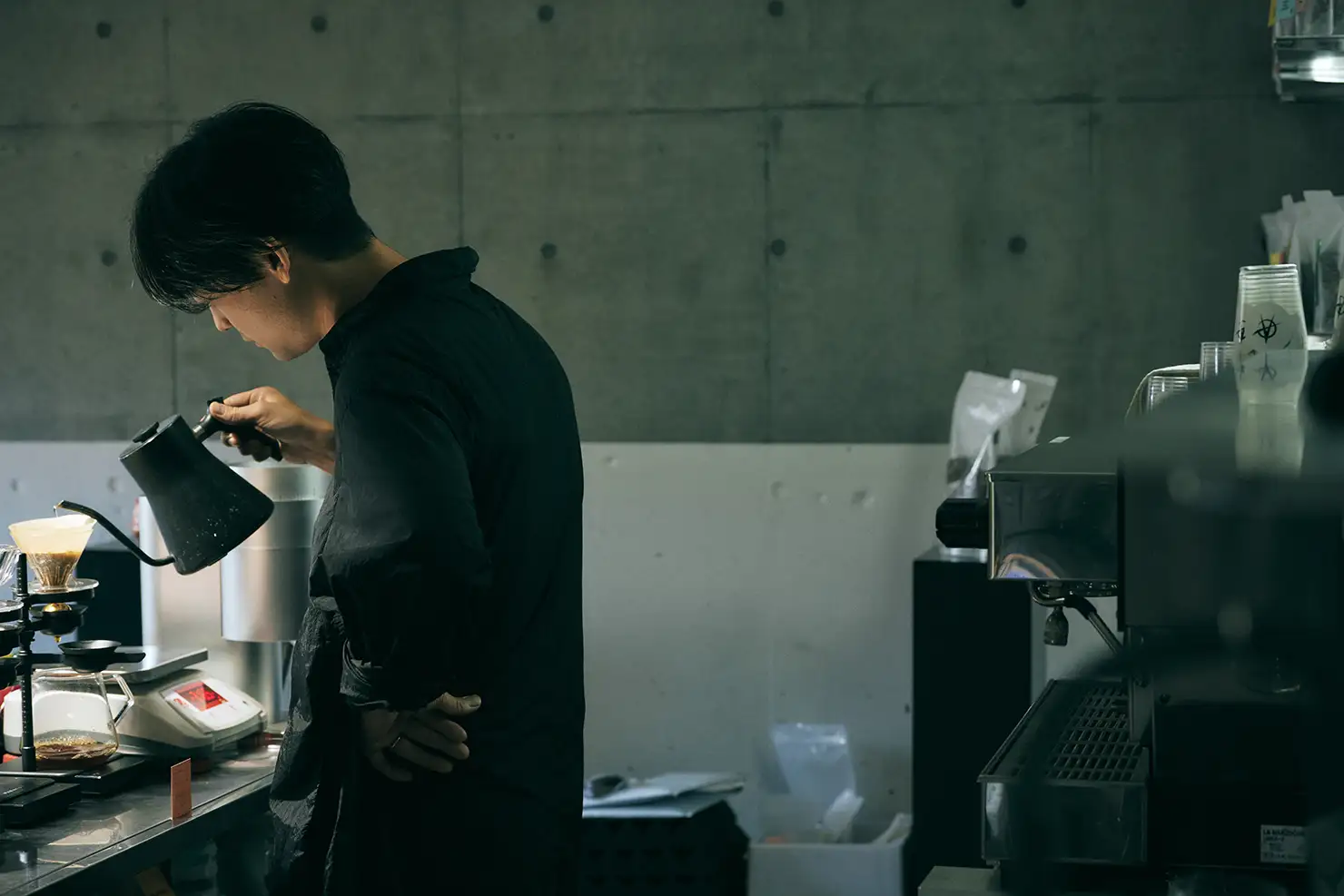

2024年、塚田健太さんが代々木上原にオープンさせたコーヒーショップ「ACID COFFEE TOKYO」も、東京のコーヒーシーンの最前線を走る、スペシャルティコーヒー専門店のひとつ。カラフルに並べられた、常時40種類以上にも及ぶコーヒー豆のなかからお気に入りを選び、目の前でドリップしてもらったコーヒーをワイングラスでその香りとともに楽しむ。そんな体験とともに印象づけられたのは、コーヒーに限らず、音響機材やアナログレコードなど、店主の “好き” が明確に表れた総合的な空間づくりだった。

今回は、従来の一杯を超える「五感で愉しむ体験」を求め、コーヒーと音楽が互いに補完し合うソリッドな空間におじゃました。

グローカルに開かれた、コーヒー志向のラボ空間

いまから約10年ほど前のスペシャルティコーヒー黎明期。当時、学生生活を送っていた塚田さんは渋谷のロクシタンカフェで働いていて、同僚のラテアートに触発されて購入した安いエスプレッソマシンで友人たちとの映画鑑賞の傍ら、ラテを淹れていたという。

カフェの仕事だけでは抑えきれない好奇心から、さまざまな豆を試しては独学でコーヒーを研究する毎日。しかし、さすがにそんな日々にも限界をきていた折、オーストラリア発のコーヒーショップであるPaul Bassettの新宿店で運良く働かせてもらえることに。

面接してくれたのは現在、神保町のGLITCH COFFEE & ROASTERSで店主を務めている鈴木清和さん。その後も鈴木さんの店で働かせてもらうなど、彼との出会いはコーヒー人生の大きな転機となった。

そんな塚田さんがACID COFFEE TOKYOをはじめたきっかけは、Coffee Bar Gallageというウイスキーバーを東中野で営んでいたこと(塚田さんはいまでも店主として同店のカウンターに立っている)。さらには、そこでアイリッシュコーヒーなどのコーヒーカクテルを出していたことで、渋谷PARCOの屋上に位置するComMunEというマーケット型飲食スペースから、夜の営業にと声をかけてもらった。

しかし、バータイムのコーヒーカクテルばかりが一人歩きしてしまい、しっかりとコーヒーが味わえる空間をつくりたいと、ComMunEからほど近いカフェ物件で新たにACID COFFEE TOKYOを構えることに。ところが、そのビルは急遽出なければならなくなり、現在の代々木上原の物件に移転してきた。つまり、ACID COFFEE TOKYOはフラストレーションののちに塚田さんが築いた理想郷とも言えそうだ。

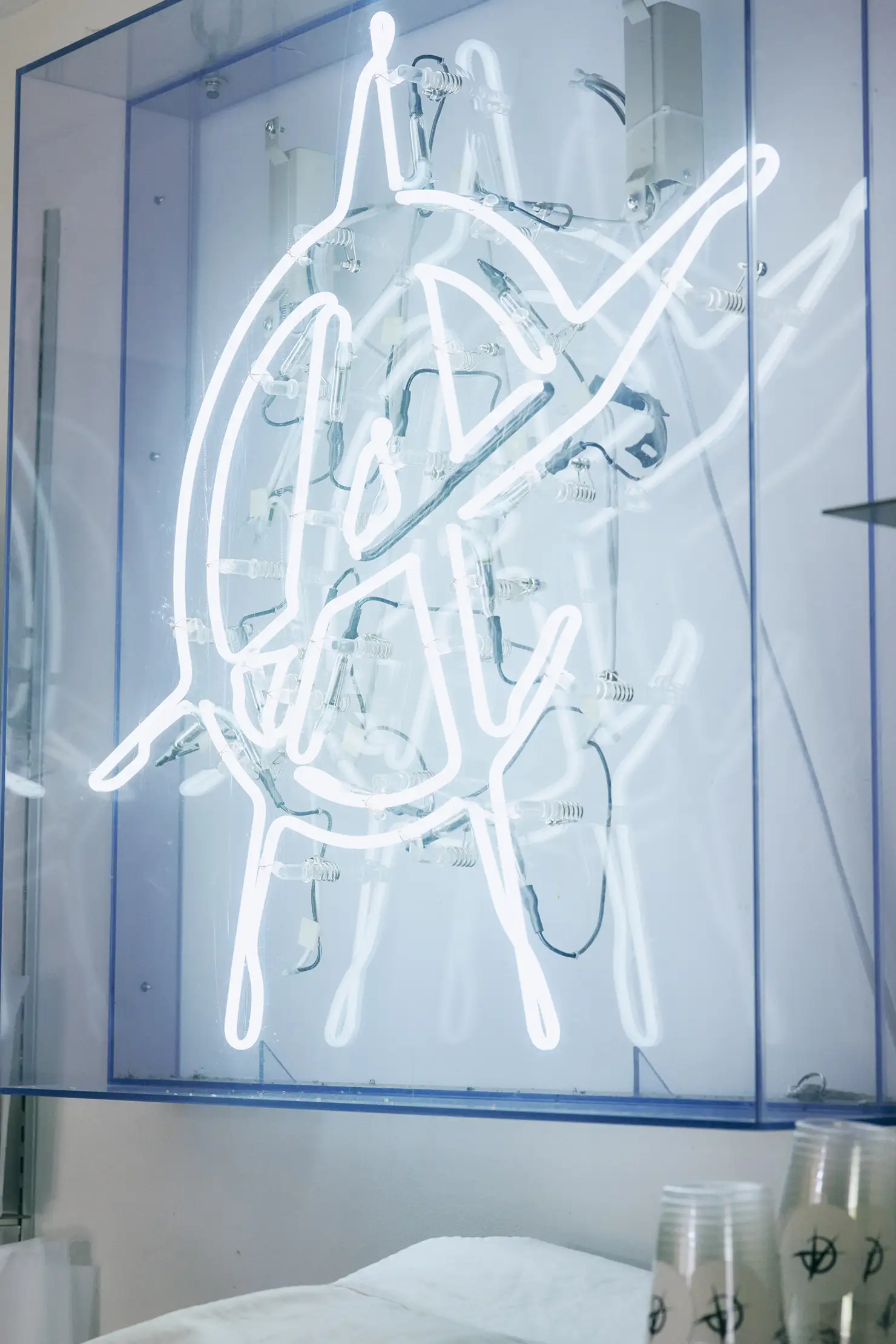

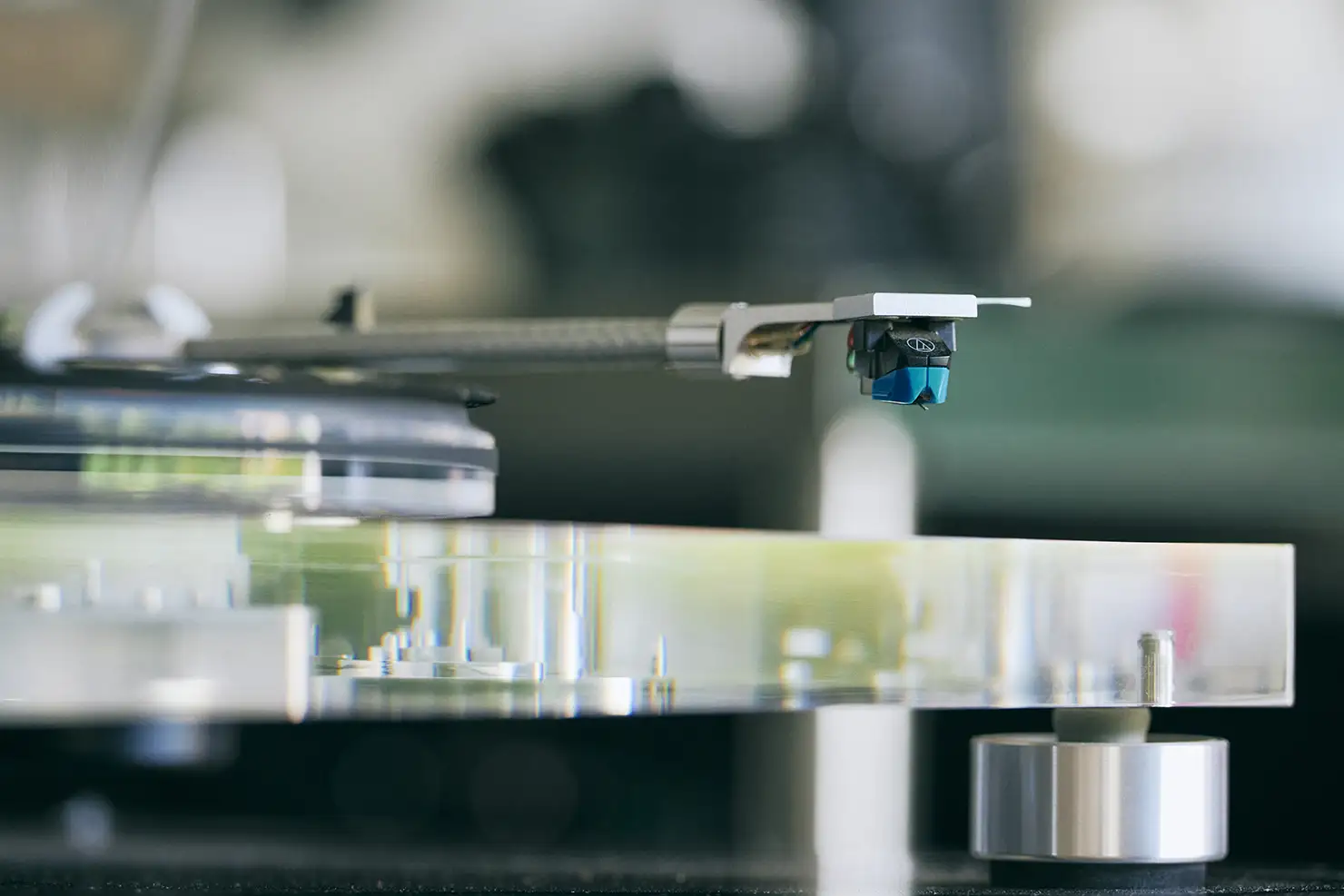

店内へ足を踏み入れると、カラフルなコーヒー豆のセレクション、一列に揃えられた4台のコーヒードリッパー、磨かれたワイングラスに加え、それらと横並びとなったアナログレコードとレコードプレーヤーが目に飛び込んできた。インタビューは、自然と音響機材について触れるところからはじまった。

サウンドシステムを必要とするコーヒー店

店内はラボのように無機質なトーンでまとめられていて、音響機材も店舗の雰囲気にピッタリですね。

僕としてはホンモノを体験していってもらいたいというのがあるので、コーヒーはもちろん、音楽だって妥協はしたくない。自分がいいと思えるモノだけを紹介していきたいんですよね。店舗空間にもそれが反映されていて、あえて「ホッコリ」要素を排除した素材で統一させています。オーディオテクニカが60周年を記念して出していたスケルトンのレコードプレーヤー「AT-LP2022」を見つけたときは、これだ! と思い即決で購入しました(笑)。

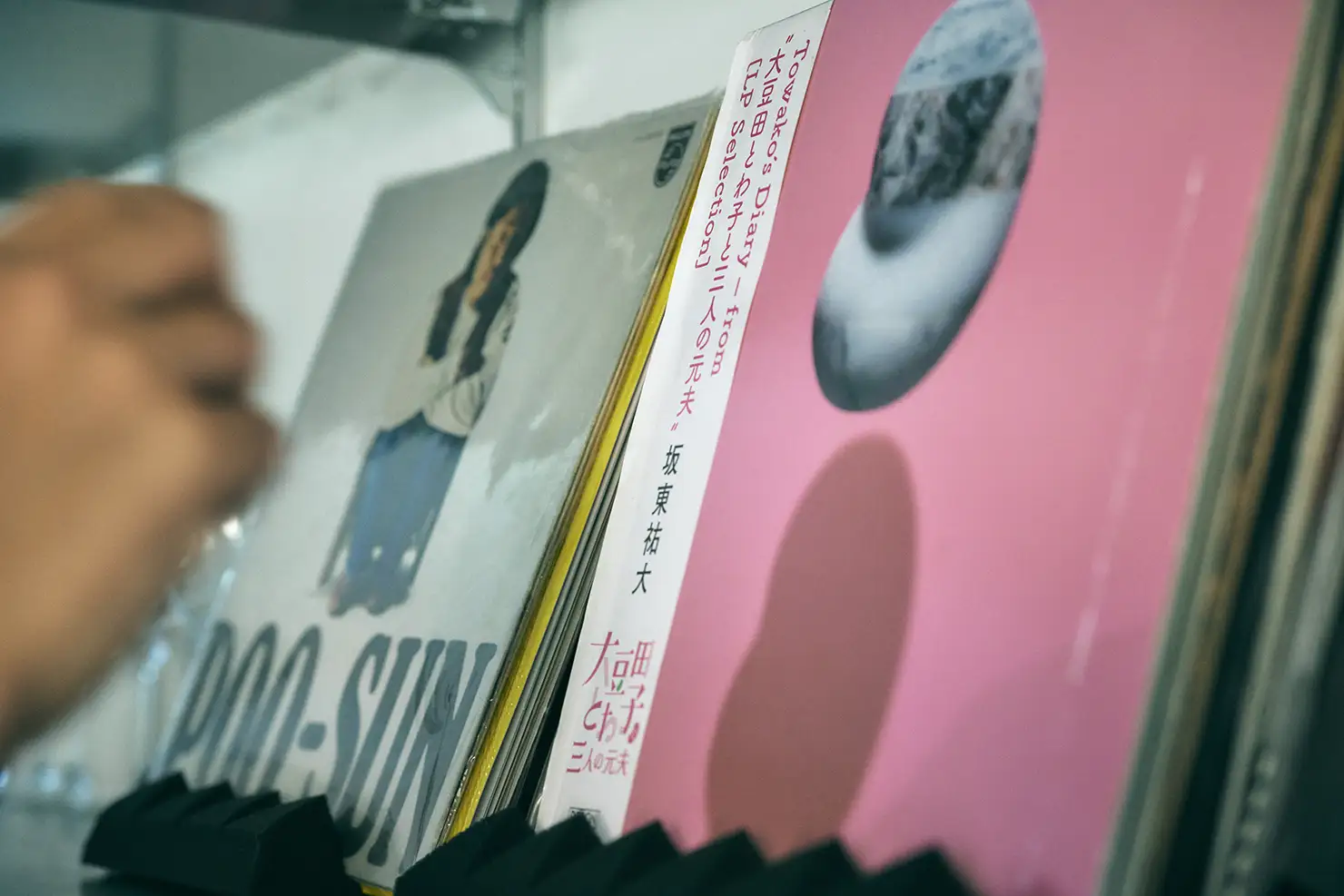

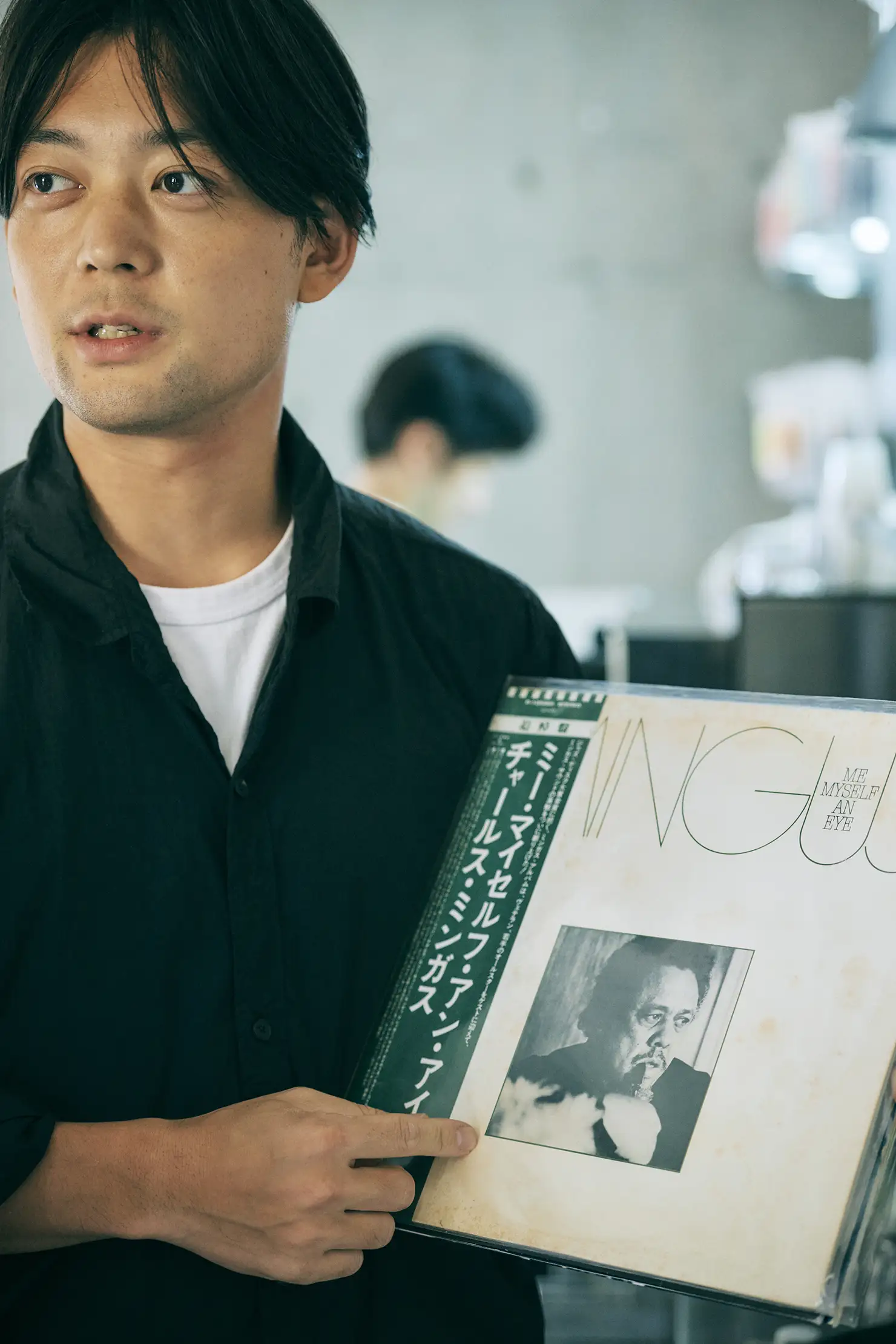

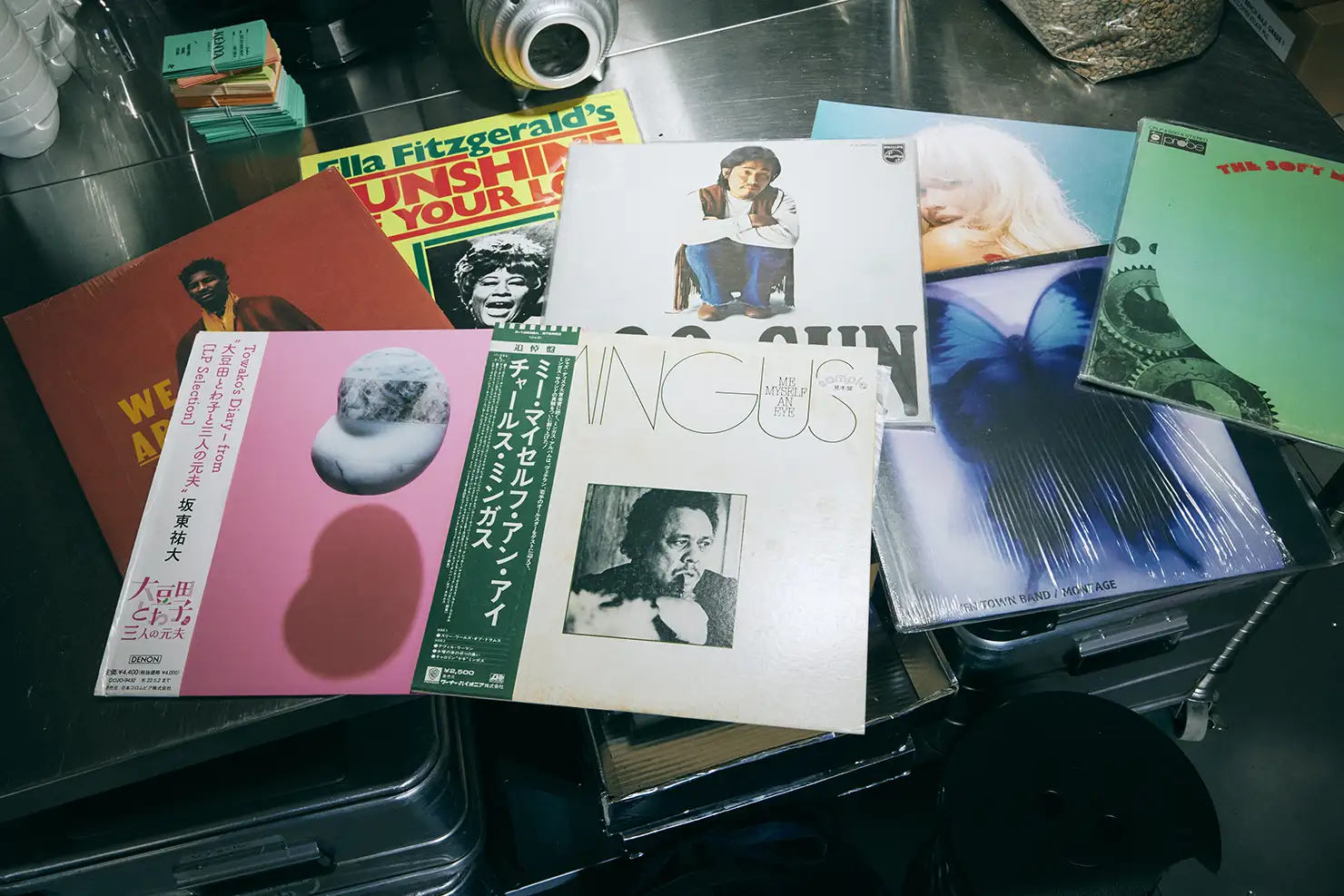

その無機質な店内には、多くのアナログレコードも置かれてます。

Coffee Bar Gallageでは、古典的なジャズのアナログレコードしか置いていないんですけど、ここではサム・ゲンデル(Sam Gendel)、ジョン・バティステ(Jon Batiste)といった、いままさに活躍しているアーティストのモノも置いています。スタッフに好きなアナログレコードを買ってきてもらっていたりもしていて。

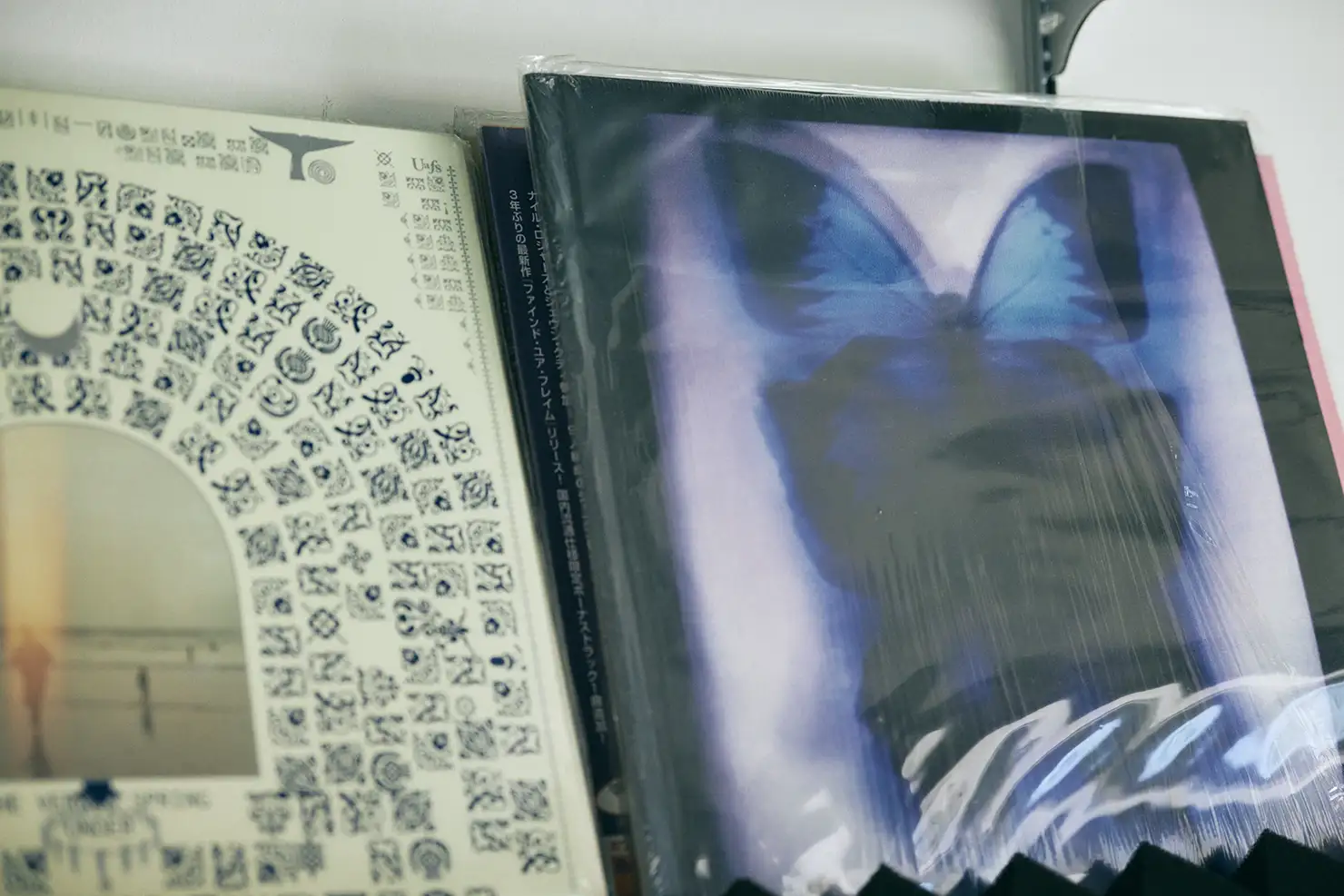

最近の人たちってサブスクで音楽を聴くことに慣れてしまっているので、音楽を聴くことには本来、相応のお金がかかる、といった教育的な意味合いも込めています。とあるギャルのスタッフがジャケットのデザインを気に入って、イエス(YES)の『Fragile』をかけたり、YEN TOWN BANDの『MONTAGE』や、意外にもソフト・マシーン(Soft Machine)のようなプログレをかけたりする人がいるのも発見、出会いにありつけるアナログレコードならではですよね。

『MONTAGE』は、岩井俊二監督作品の『スワロウテイル』の劇中に設定されたバンド名義で出していたアナログレコードでしたよね。そんなレア盤も潜ませているんですね。

あと、最近はサブリナ・カーペンター(Sabrina Carpenter)なんかもスタッフに人気ですね。元々はディズニーチャンネルのドラマ出身の方みたいで。俳優業と並走して音楽活動も続けてきたみたいなんですけど、最近では単なるポップアーティストの域を超えて、ダンサブルな楽曲からバラードまで、さまざまな音楽スタイルを横断しながらミュージシャンとしての立ち位置を確立しましたよね。TikTokでバイラルヒットした「Espresso」も完成度が高い。

最近、2026年のコーチェラのヘッドライナーに名を連ねていましたね。ところで、この店舗ではどのようなスピーカーを使用しているのでしょうか?

Bowers & Wilkinsというイギリス製のスピーカーを4台設置しています。最初はCM9というモデル2台で音を出していたんですが、音が反響しやすい特殊な間取りの店舗ということもあり、小さい音でもできるだけいい音がかけれるよう、奥のスペースに同ブランドのスピーカーを2台足しました。

いい音を求めるための試行錯誤は続いていますが、やはり工夫の積み重ねがこの店の音響空間、個性をつくっているんだと思います。ちなみにアンプはCDSという日本製のクラフトアンプメーカーのモノになります。

美味しいコーヒーの傍には常に心地いい音が必要ということですね。ところで、スペシャルティコーヒーという言葉もかなり耳馴染みのいい言葉になってきましたが、塚田さんはここ数年のコーヒーシーンにおける変化をどのように捉えていますか?

とてもいい状況になっているとは思っていて、この店では常時約30種類のコーヒー豆を扱っているんですけど、それだけ豆の種類も増えましたし、味や色、香りを楽しむ土壌ができたことで、よりクオリティの高いコーヒー豆を身近な感覚で楽しめるようになってきました。

10年以上前のコーヒー農園はいまほど豆のバリエーションをもっていなかったですし、1種類の豆をコンテナ1台分発注しないと送ってくれなかったんですよ。いまではロット数も柔軟になり、ロジスティクスも進化している。こういった生産地の変化や消費者のニーズの合致がこれまで以上に表現の幅を広げてくれているので、僕らみたいなコーヒー店にとっては、すごくいい時代になりましたよね。

バラエティに富んだコーヒー豆がカラフルに並べられていますが、豆の特徴や産地によって色分けされているそうですね。豆の選択肢が増えてきたいま、塚田さんにとってコーヒーに対する興味はどこにあるのでしょうか?

シリアスなことをどれだけカジュアルにやれるかじゃないですかね。尖ったことを突き詰めていく側面もありますが、決して奇をてらったことを狙っているのではなくて、高品質の豆を美味しく淹れたいだけというか。その原始的欲求をいかに自然に伝えていくかが目下の課題ですね。

ACID COFFEE TOKYOも旅の目的地として認識してもらえるようになって、有難いことに全国、時には海外からもこの店に足を運んでもらえるようになりましたし、口コミによるオンラインでのコーヒー豆の注文も増えてきている。ただ、代々木上原というこの地域に根ざしてどれだけやれるかというのも一方で課題になっています。

どんな人気店でもローカルに根ざしていないとなると、まわりからの風当たりが変わってきますよね。行列のできるラーメン屋には必ずといっていいほど隣の店舗に配慮した看板が設置されていますし、そこに書いてある内容の強弱によって、ご近所からの見られ方が浮き彫りになるというか。

そういう意味では、代々木上原をはじめ、世田谷が舞台になっていた『大豆田とわ子と三人の元夫』のサウンドトラックLPは近所のお客さんからいい反応をもらったかもしれません。「あ、またコレかけてるの?」って(笑)。そのアナログレコードをかけていると、いまでも気づいてくれる方がいますし、サントラに参加していたミュージシャンの方がここにもよく来てくれたりしているんです。僕自身も『大豆田とわ子と三人の元夫』は好きでしたし、大人の少女漫画みたいなストーリーに癒されましたよね。そういう話題からお客さんとの距離が近づくというのもまた音楽の力ですよね。

まあ、でもコーヒーに対する興味という意味では、熱を注ぎながら草の根活動を続けていくことに尽きると思うんですけどね。バリスタをはじめた頃のように。当時もコーヒーのまわりに人が集まってくる状況を思い描いていましたし、折角のそのための空間なんだから音ひとつとっても妥協したくないのが僕のこだわりなんです。アナログレコードだって、できるだけオリジナル盤を集めたいじゃないですか。本当、お金がかかって仕方がない性分なんです(笑)。

海外にもACID COFFEE TOKYOとして積極的に出店されているようですが、塚田さんが日本から出ていくモチベーションになっているのは、どのようなことですか?

海外に出店することの利点というのは、自分たちが何者であるかを思い出させてくれるところにあると思っています。さっきもローカルに馴染みたいと話しましたけど、まわりからどう見られているかって大事ですし、お店にも影響してくることだと思うんです。

日本だとチヤホヤしてもらえることが多いけど、そうしているうちについつい調子に乗ってしまって、自分たちがやってきたことが歪んでしまうこともある。海外に出店すると言葉がわからないことも多々ありますし、何より相手が何を考えているかが読めないので、 “掴み” がないんですよね。そういった経験が自分たちを常に初心に帰らせてくれる。そこが海外出店の魅力ですね。

でも、それよりもいまは東京という文化圏のなかで自分たちが培ってきたバイアスをブツけて、それが海外で純粋に受け入れられるのか、面白がってもらえるのか、ということの方が興味あるかもしれないです。中国に出店して、隣の店より全然美味しいはずなのに売れなかったりして試行錯誤するんですけど、やっぱり最後は人間同士、人と人の関係が大事なんだよなということを思い出させてもらったり。とかく殿様商売になりがちなので、負けにいっている感覚です(笑)。

伝統と革新の両立を目指して

音楽とスペシャルティコーヒーって共通するポイントがあるんでしょうか?

まず少しスペシャルティコーヒーの話からしたいんですが、「Ethiopia Sky Project」という、タミル・タデッセ(Tamiru Tadesse)さんという方が園主を務めるエチオピアのアロコーヒーで採取された、2,450mという標高で採れたロットの豆がありまして。皆さんも2050年問題というのは聞いたことがあるかもしれませんけど、最近は温暖化の影響でコーヒーの産地でもいままでのようにコーヒー豆を採取できなくなってきている状況があるんです。

そういった状況から、エチオピアでもより美味しくて持続可能なコーヒー栽培を目指し、標高の高い場所で育てようというプロジェクトが立ち上がったんです。これまでに展開されてきたロットのなかでも「Ethiopia Sky Project Tomodachi」は、僕も仲良くさせていただいている日本人のバリスタ世界チャンピオンであり、PHILOCOFFEAというコーヒー店のオーナーでもある粕谷哲さんが、「Ethiopia Sky Project」とコラボレーションしてプロセスを一緒に考えてくれたものなんです。

エチオピアのモカフレーバーというどこか懐かしい味わいでありながらも、新しい表現が備わっていて、懐かしさ、未来、さらにはカジュアルさを融合させている一方でクオリティは突き詰めている。昔からエチオピアの豆を飲み続けてきた人でも納得のいく味わいでありながら革新的。つまりはジョン・バティステ(Jon Batiste)なんですね。

彼は元々クラシック畑でピアノの腕を磨き、昔のジャズをやりながらも新しいことに挑戦してきたミュージシャン。ニューヨークの国立ジャズ博物館のクリエイティブディレクターでもあるらしいんですが、ウィリアムズバーグの街をライブ会場のように練り歩きながら演奏したり、地下鉄でも演奏してみたり。『Beethoven Blues』では、ベートーヴェンの名曲をジャズやブルースなど、彼のルーツを織り交ぜたスタイルと融合することで新たな表現へと昇華させていました。

ジャズに限らず、パンクやプログレのように現状をぶち壊すような価値観が好きなので、今後のコーヒー業界をもっと面白い方向に崩していきながら、その品質は守っていくようなことができたらいいですよね。

そういった想いを込めて、テクノ音楽用語から「Acid」をとって屋号につけたんです。アシッドハウス、アシッドテクノと音楽が進化してきたように、コーヒーでも新たなムーブメントを起こしたい。もし近い将来このムーブメントが映画化することになったら、自分が登場するオープニングシーンで流してほしいレコードがあるんです(笑)。

チャールズ・ミンガス(Charles Mingus)の『Me, Myself An Eye』の一曲目に収録されている「Three Worlds Of Drums」という曲なんですけど、30分間やりたい放題にやるっていう。こうやって、時にはお客さんを無視した音楽も流したりしています。黒澤明映画のように、霧のなかを逆光で歩く自分の影が容易に想像できますね(笑)。

ところで先ほどからチラチラ、 “プーさん” と目が合うのですが……。

菊地雅章さん、いいですよね。彼の愛称を冠した『POO-SUN』もお気に入りの作品です。マイルス・デイヴィス(Miles Davis)とセッションしたりと、ニューヨークで最初に認められた日本人ジャズミュージシャンのひとりでもありますし、はっぴいえんどや大瀧詠一さんも人気ですが、和ジャズも負けず劣らず。この盤も海外の方からよく声をかけられるアナログレコードのうちの一枚です。

こうやってアナログレコードをとり出してみると、エラ・フィッツジェラルド(Ella Fitzgerald)の『Sunshine of Your Love』とか、ほかにも紹介したいアナログレコードがたくさんあるのですが、また、気軽にコーヒーとこの空間で流れる音とを一緒に楽しみにきていただけたら嬉しいです。これからも自分たちがいいと思うモノを当たり前にある存在として、コーヒーも音楽も妥協することなく、多くの方々に届けていけたらと思っています。

塚田健太

1991年生まれ、ACID COFFEE TOKYOオーナー兼バリスタ。日本でバリスタとしてのキャリアをスタートさせると、コーヒーの経験値を積むために海外へ渡り、バックパッカーを経て、帰国後は「GLITCH COFFEE & ROASTERS」へ。その後、国内外の希少なウイスキーなどを揃えた東中野のバー「Coffee Bar Gallage」を経て、2024年、代々木上原に「ACID COFFEE TOKYO」を構える。アナログレコード、カメラ、さまざまな分野へのこだわりが随所に散りばめられた店内空間からも感じとれる妥協なき姿勢で、スーパーフルーティーなコーヒーを携え、日々新たな価値を追求している。

ACID COFFEE TOKYO

〒151-0064 東京都渋谷区上原1-29-5 Bit 代々木上原 101

OPEN:8:00〜19:00

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)