「アナログ」と聞いて何を想像するかはひとそれぞれだが、ひとつ確実に言えるのは、私たちの感性を刺激し、有意義な時間を与えてくれるモノだということ。 そして、あわよくば、それらは私たちの未来への視座までも高めてくれる。 ひとの数だけあるそれぞれの「アナログ」が、明日を緻密に描き、方向づけているとしたら。

今回は、2023年11月18〜19日に青山ファーマーズマーケット内で開催される蚤の市「Analog Market 2023」に出店する方々に、開催直前のインタビューを敢行。

品川区の荏原にあるリサイクルショップ「Hand To Mouth」のオーナーである廣永尚彦さんに、店舗を始めた理由と、彼が思う「アナログ」の魅力、そして、理想の未来像について語ってもらった。

モノの輪郭をぼかす、リサイクルショップ。

廣永さんがリサイクルショップを始めた経緯について教えてください。

廣永:リサイクルショップは中学生の頃から巡っていましたし、旅も好きでよく車で出かけていたので、それがかけ合わさって今の仕事になっている気がします。 ミュージシャンたちがインスピレーションを得るためにリサイクルショップをまわったりしていたのを見ていたし、自分でもモノを作りたかったので、その資料として古物を集めるところからスタートしました。

どうして住宅街のど真ん中でお店を始められたのでしょうか?

廣永:周辺には武蔵小山、西小山、戸越銀座、荏原中延、旗の台と5つの駅があって、そのどの駅からも近くない特殊な場所なのですが、すぐ近くにsame galleryというギャラリーがあって、そこは僕を含む複数のメンバーで運営しているんです。 この界隈には偶然、写真家、グラフィックデザイナー、編集者が集まってきていて、ひょんな流れで色々な出会いがかけ合わさっているんです。 それこそ、Bjork(ビョーク)のウィッグを作っているアーティストの方もいたりして。 自分はたまたまこの荏原という街に流れ着き、当初は住宅街にポツンと佇んでいましたが、段々とアーティストやクリエイターがこの付近に拠点を移す流れがやってきました。 自分が流れ着いたのも、彼らがやってきたのも、本当に全て偶然でした。 皆、近所にあるサミット荏原4丁目店を取り巻くように引き寄せられているのだと思います(笑)。

店舗では、どのようなモノを扱っていますか?

廣永:車で全国を走り回りながら、その時々の自分の気分やテーマから嗅覚と脚だけで直感的にモノを集めています。 直感的にと言ってしまうと、どこもそうだし当たり前だと思うのですが、より自分の感覚的な部分を抽出し、それを強調しながらセレクトしています。 当初は、クメール王朝時代の何千年前の壺だったり、年代に捉われないテクスチャーや形状を重視した土器などを扱っていたのですが、お店でド派手に割ってしまって(笑)。 今は、作家性があって派手なモノというよりは、ミニマルテクノのように削ぎ落としたデザインのものを中心に扱っています。

リサイクルショップを始める前は何をされていたのでしょうか?

廣永:バンドマンのローディー、洋服のパタンナー、時にはバレリーナのチュチュを作ったり。 20代の頃は色々な職業に就きながら、実験的に極力情報を排除するような生き方をしていました。 そうなったきっかけは、あるドラムのアーティストに付いていた時に出会ったArto Lindsay(アート・リンゼイ)さんでした。

ギタリストのArto Lindsayさんですか? どのような影響を受けたのでしょうか。

廣永:お会いした時、すでにご年配というか結構いい歳だったと思うのですが、何というか無邪気で若々しくて、年齢に縛られないイキイキとした彼の感覚が忘れられなくて。 ”無邪気” ってこういうことなんだなと。 ミュージシャンってそういう方が多い気がするんです。 生きているとどうしても過剰に情報が入ってきてしまうし、仕方がないことだとは思うのですが、その要素を一度取り払ってみたくて。 今後の人生設計を考えると、そうしたバイアスが極力無い状態でアイデアを出していきたいんです。

入店時から違和感があったのですが、商品に値段やキャプションが入っていないようです。 そうしたバイアスを避ける姿勢が、お店のあり方やセレクトにも反映されていますか?

廣永:キャプションや金額がモノの価値を決めてしまうのは避けたいと思っているんです。 例えば、“何年台、デンマーク製”といったキャプションが入っていたり、“元ルイ・ヴィトンでアシスタントを務めていた……”と情報を明示してしまうと、純粋かつ直感的なモノの見方ができなくなってしまう。

廣永:同じグラスでもコップとして使う人もいれば、植物を入れる人もいる。 モノを買う時は、あまり調べずに感覚で選んで、購入後に調べることが多いです。 まわりのアーティストやクリエイターたちが見に来れる「資料部屋」としてお店を機能させたいところがあるので、アブストラクトに集めています。

DIrty Projectors(ダーティ・プロジェクターズ)のセルフタイトルアルバム『Dirty Projectors』に収録された「Keep Your Name」に出てくる、 “Your heart is saying clothing line, My body said Naomi Klein, No Logo(君の心は言う クロージング・ライン 僕の体は言った ナオミ・クライン 『ノー・ロゴ(ブランドなんか、いらない)』 )※” という一節をふと思い出してしまいました。

※そのあと、だけどそんなのは不必要で ジーン・シモンズが言ったように 僕らのバンドはブランドで 僕らの理想は不協和音みたいだ、と続く

Naomi Klein(ナオミ・クライン)の『no logo(=ブランドなんか、いらない)』という本は2000年代突入前夜ぐらいに出たと記憶していますが、まさにモノの価値は自分で見出すという意識をもつことが求められた最初のフェーズだったかもしれません。

廣永:そういったモノの価値という話でいうと、個人が売買、価値づけできるアプリは古物界の均衡を崩したと思っているんです。 今のモデルとして俯瞰して見てはいるのですが、やっぱりブランドのラベルやロゴが評価の対象になっている。 僕は逆で、無名でもフォントやパターン、素材やテクスチャーといったように、異なる視点で価値を見出しているので、時代に逆行しながらも、ある種、実験的にお店をやっているところはあります。

つまり、「一枚の写真」やインターネット上での売買にはロマンがないんですよね。 もっと自由に価値を考えたいし、モノを捉えるレイヤーのようなものをもっている方が良いと思うんです。 そのためには、まずはモノを見る目を養わなければならない。 こうやって情報を伏せた状態でお店にモノを並べていても、まあ売れないんですが(笑)。

オンラインとオフラインの往復が生むコミュニケーション。

まさに、モノが人をつなげてくれたわけですね。

廣永:Hand To Mouthのオンライン(=ウェブサイト)ストアでは、そこをきっかけにお店に足を運んでもらうといったテーマで写真家さんが撮った抽象的な写真を掲載しています。 なので、オフラインあってのオンラインだし、オンラインあってのオフラインなんです。 見る側もそれを見て気になったモノをお店に足を運んでオフラインで買いに来てくれる。 便利過ぎる世の中によって、想像力や行動力が削がれてしまっているので、「人間力」を取り戻すためにコミュニケーションをどう生んでいくかをテーマに、アナログにこだわっています。 実店舗がなくなることで、人が会わなくてもいい世の中になってしまうと寂しいじゃないですか。 不便でも偶然性を生むような状況こそ、今必要なのではないでしょうか。

便利さを追求したその先に隠れていた怖さみたいなもの。 知らず知らずのうちに人間性が失われてしまい、気がつけば人と会うことも減り、会話もなくなっていく。 温度感が失われていくのはコロナ禍で教わったことでもありますよね。

廣永:だからこそ、お店の根本にカルチャー的要素を据えて、その仲間集めをするためのコミュニケーションを大切にしていますし、それを原動力として企画をどんどん生んでいく。 人間としての本当の豊かさを追求していきたいですよね。 写真家、映画監督、コンテンポラリーダンサーなどの多様な形式の表現者に手を借りることで、多様な角度からプロダクトにスポットライトを当て、思わず実店舗に足を運びたくなるようなアブストラクトなオンラインストアを構成していきたいと思っています。

ところで、「Hand To Mouth」という屋号は「自転車操業」という意味だと思いますが、店舗としては縁起がわるい印象を受けませんか?

廣永:僕が付き人をしていたバンドマンというのが、千住宗臣さんというドラムのアーティストで、DC/PRG(ディー・シー・ピー・アール・ジー)、COMBOPIANO(コンボピアノ)、BOREDOMS(ボアダムス)といった僕の好きなバンドにどれも関わっているドラマーなんです。 お互いニッチなクラブミュージックが好きでよく遊んでいて、それでローディーに誘ってもらった経緯があったのですが、EP-4(イー・ピー・フォー)というバンドを30年ぶりぐらいに再結成した時のパーティで、オーストラリアから来ていた方の娘さんと仲良くなって、みんなで遊んでいたんです。 それで、ある日「自転車操業って何て言うの?」と聞いたら、「Hand to Mouth」と教えてもらって。 走り続けなければ倒れてしまう。 一見ネガティブに聞こえますが、「生涯エネルギッシュな気持ちでいたい」という意味を込めています。 実際、自転車操業ではあるのですが(笑)、そういった経緯もあり使いたかったフレーズでした。

そういった思い出やストーリーはいつまでも心に残るものだったりしますよね。 旅行で出会ったモノだったり、今逃したらもう買えないかも……みたいなモノってアナログらしいですよね。 Y2Kなどのデジタルネイティブ世代は特にそうかもしれませんが、情報が飽和した状態で何でも便利にアクセスできてしまうし、購入することも容易い。 でも、実店舗で商品を選ぶことに比べると、抜け落ちている情報も多いと思います。 その反動がアナログ回帰につながっている気もするのですが。

廣永:若い人たちがレコードやカセットを手にしているのを見ていると、すごくいいなと思う半面、裏で誰かが仕向けたブームでもあると思っていて。 僕らの時代ってまだジャケ買いして「当たりだった、ハズレだった」みたいな話があったし、ライナーノーツを貪るように読んでいたギリギリの世代だと思うんです。 今のリバイバルって、その当時の状況までは作れていない気がしていて。 どうしてこの曲順でアルバムが構成されているかとか、作品をじっくり通しで聴いてみることで制作者の意図を探る、じゃないですけど。

僕の場合、買い付けに行く時にゲームの知識がヒントになることが多いんです。 地理的な知識と収益率は『桃鉄』、自分の脚で練り歩き、パーティを作って冒険したり、武器と防具のバランスを考えたりするのは『ドラクエ』(笑)。

懐かしの名盤たちですね(笑)。

廣永:自分のお店ではやっぱり根本を捉えていたいですし、モノを売るというより、価値観の交換を提案していると考えてやっています。 ここに集まっている人たちって、20代の方もいますけど、表面上ではなくて自分の本質的な部分を捉えている人たちだと思っています。 体験の交換をするためのコミュニケーションの場を提供しているという意味では、社会活動のようなものだと思っています。

今進行している企画には、どのようなものがありますか?

廣永:今年4月には「Designer Product Market」というゲストを明かさないマーケット企画をsame galleryで行いましたし、最近だと「Rhythm & Products」というプロダクトを楽器として扱うことでそれらを新たな切り口で紹介するといった実験的な企画のシリーズも進行しています。 それらのためにお店をやっていると言っても過言ではないかもしれません。

その試みの一つとして、「Designer Product Market」では、色々なプロダクトの中に自分の作ったプロダクトを紛れ込ませて、誰にも言わずにそれがどう評価されるかを見届けるとか。 新品のお店だとなかなかそんなことできないと思うんですけど、ユーズドであれば表現の自由度も高いし、それができる。 どんどんペダルを漕ぎながら表現者たちを巻き込んで拡張していきたくて。

ディゾナンス(不協和音)を響かせる「アナログ」の魅力。

この場所を訪れたり、オンラインを覗いてみることで自分の本質を見つめる訓練にもなりますし、それが未来の表現のあり方、やがては、モノに備わっている本当の価値を判断するための試金石となる。 ちょっとした違和感や不快感みたいなものが新しい感覚の扉を開いてくれる気がします。

廣永:伝えたいのは、便利と不便の選択の仕方。 便利 ”過ぎる” 世の中で、どうそれを選択していくか。 時には、敢えて不便を選択することも必要だと思うんです。 その共存のあり方が今まさに問われている気がしていて。 同じように、表現を求めればお金が傾くし、お金を求めれば表現が陳腐になる。 水と油と一緒で、資本主義の中でどうバランスをとっていくか。 僕は、周りの仲間たちと一緒にクリエイティブな仕事のあり方を模索していきたいですね。 同志と共により鍛錬していきたいですし、それがより理想的な状況を作ってくれると信じています。

そうやって行動することで、意外と周りで見ている方も賛同してくれたりしますよね。

廣永:そうなんです。 最近も、「Rhythm & Products」の活動を知ってくれていて、「地べた音楽祭」というイベントに誘ってもらったり。 “店舗型音楽ユニット” と呼んでいるんですけど、僕がプロダクトパーカッショニストとして即興で音を鳴らし、それをコンポーザーが組み立てていくんです。 Battles(バトルス)とかがソースだったりするんですけど、アンビエント、ダブ、ミニマルテクノと、コンポーザーの個性を引き出しながら好きな音楽ジャンルに合わせてプロダクト(=音色)を選び、奏でています。

モノに備わった機能性以上に、まずどんな音がするか鳴らしてみるというのは面白い発想ですね。 「Rhythm & Products」を始めたきっかけは何でしたか?

廣永:やっぱり、リサイクルショップとして色々なイベントに参加させてもらうんですけど、まず前提として、音楽イベントに出店してもそんなに売れないんですよね。 アーティストは出演料をもらって呼ばれている一方で、僕らは出店料を払っていて、それは例え売上が見込めないイベントだとしても同じです。 オファーいただく際、本質的にお店やプロダクトに魅力を感じて声をかけてもらったわけではなく、イベントの枠を埋めるための穴埋め要素的に使われているのかもしれないと感じることすらあります。 そんな状況をどうにかこうにか変えたかった。 お店がアーティストになればいいのではないかって思ったんです。 いつかリサイクルショップとして全国ツアーするのが夢なんです(笑)。

実現できる気がします。 モノを音色で選ぶというのは廣永さんならではの発想ですし、このお店の空間もモノや音楽を通した雰囲気を廣永さんが作り出している。 既にコンポーザーとしての役割を果たしていると思います。

廣永:BOREDOMSとか、かつてあったドイツのRaster-Noton(ラスター・ノートン)という電子音楽レコードレーベルの洗練された感じとカオティックな感じが共存したようなものをお店で表現をしたくて。 音楽ってキャッチーだし、言葉で伝えるよりも早く感覚が伝わるから、入ってきたお客さんによってBGMを変えてみたり、モノの配置を変えてみたり、色々即興で変えているんです。 今はハイを切ってローを足そうとか、リバーブをかけてといった具合に、イコライザーのつまみをいじるような感覚で。

そうやって、今の時代にどうフィットしていくかを探求しながらお店のあり方を考えていく。 変に流行ってラベリングされてしまうと陳腐なものになってしまうので、如何にキャッチーさを保ちつつ、根源的な魅力をこのお店から発信していくか。 そこに少なからず共感してくれる方々がいれば、一緒にクリエイティブなモノを作っていきたい。 資本主義社会においてビジネスとクリエイティブが両立するようなあり方もあると思うんです。 これこそが僕のメイン活動になります。

「生活のデザイン」なんて言うと大袈裟かもしれませんが、モノを通じて人間性を育みながら、より豊かな生活を手に入れることができたらいいですね。 それがアナログの魅力にもなりますか?

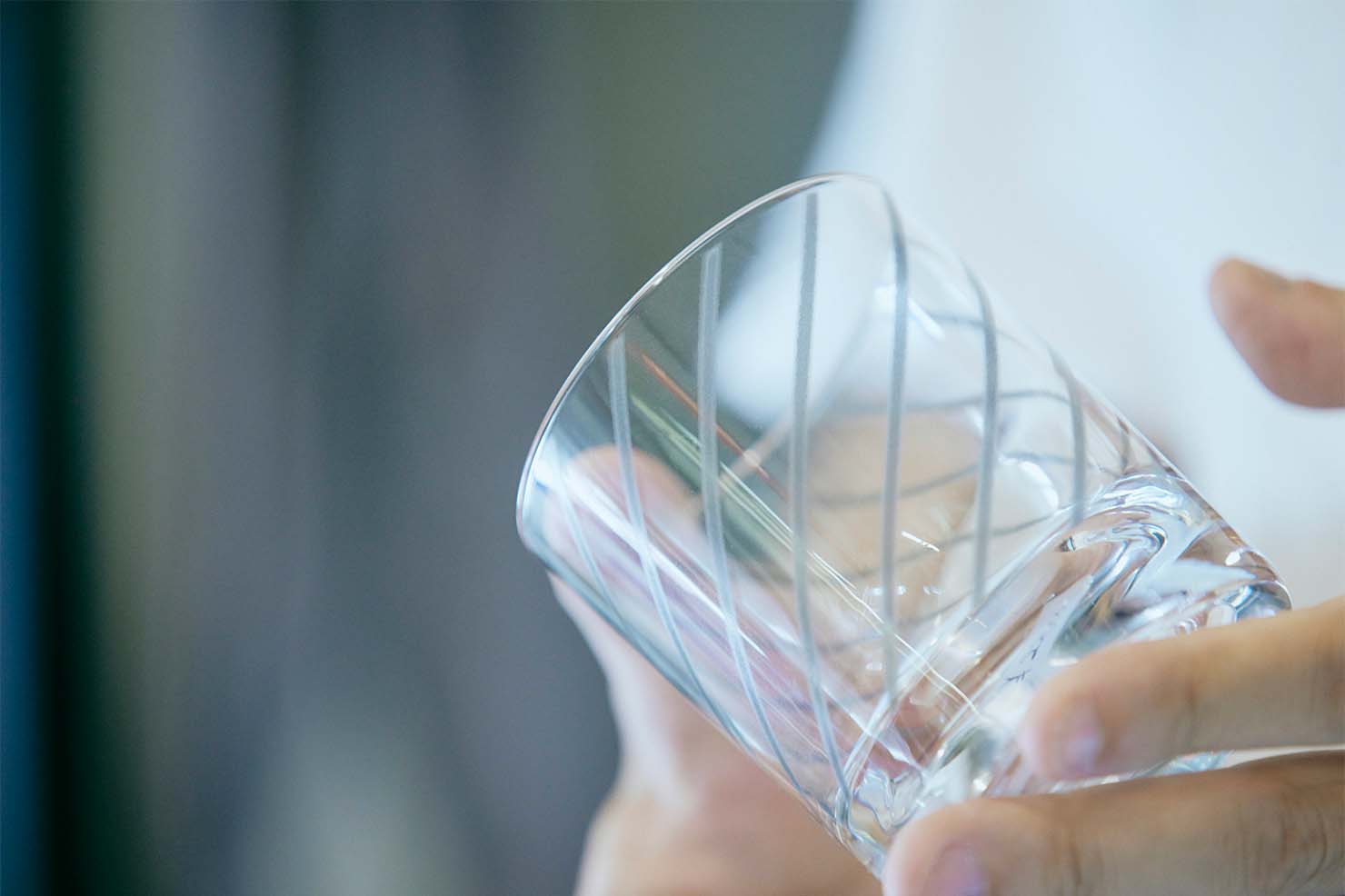

廣永:さっきのグラスの話ではないですけど、透明なグラスだったり、文字が入っていたり、カラーやガラスの厚みが違っていたり。 飲み物によってグラスを変えたっていいですよね。 もっと色々な価値観で、生活や心をデザインする楽しみを感じてくれる人が増えると、世の中がもっと楽しくなると思うんです。

プロダクトに対して多様な視点が持てる感覚と同じように、人に対しても多様な性質を受け入れることができる社会になっていくといいなと思っています。 もっというと、それが平和につながっていくと信じています。 そうやって、モノを通してクリエイティブな刺激をもらったり、それによって人がつながっていく。 人間性に訴えるモノがアナログの魅力だと思います。

今の気分でアナログな魅力を感じるモノをご紹介いただけませんか?

廣永:本当はこのお店そのものと言いたいところですが、直感的に選んだというのを前提として、これなんかミニマルでいいんです。 このグリッドが向こうから見るのと、こっちから見るのでは表情が変わったり、よく見ると線がドットで構成されていたりして、見る人が見ればどんどん引き込まれていく。 深層をエグっていく人にとってはこういうモノの方がいいと思っていて。 ミニマルテクノのように没入感のある内包的なプロダクトが、この店の姿勢を体現してくれていると思います。

廣永尚彦

Naohiko Hironaga

1986年、大阪生まれ。 パタンナー、ドラムアーティストの運び屋、バレリーナの衣装制作など、様々な経験を経て、2017年、リサイクルショップ「Hand To Mouth」をオープン。 常にモノの価値を問いながら、インスピレーションの資料室としての側面も見せる。 same gallaryの運営にも携わりながら、クリエイティブな企画・制作活動のプロデュースを行う。 たこ焼き好きが高じて、近所のたい焼き店「たいやきと」では、月一で「たこやきと」というイベントを開催。 好きな店舗の要素をひとつに編集し、たこ焼きで表現している。

Hand To Mouth

〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目8−1 1F

OPEN:Instagramの投稿をご確認ください。

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)