今、世界的な再注目の最中にあるアナログ・レコード。デジタルで得られない音質や大きなジャケットなどその魅力は様々あるが、裏面にプロデューサーやバックミュージシャン、レーベル名を記した「クレジット」もその1つと言えるだろう。

「クレジット」――それは、レコードショップに並ぶ無数のレコードから自分が求める一枚を選ぶための重要な道標。「Credit5」と題した本連載では、蓄積した知識が偶然の出会いを必然へと変える「クレジット買い」体験について、アーティストやDJ、文化人たちが語っていく。

今回登場するのは、日本のテクノを代表するDJ/トラックメイカーの田中フミヤ。「5枚のレコードを紹介する」という枠組みを取り払って、近年のレコード文化やクラブカルチャーへの考え方やメッセージ、自身のレコードへの向き合い方について番外編として書き下ろしてもらった。

「クレジット」は道標でもある。が、しかし……

アナログレコードは、この世でベストな音楽体験を仲介できる唯一無二のアイテムのひとつです。

歴史的名盤、必聴盤、ひと通り聴いたほうがいいよというレコードを義務感のように聴いた時期がありました。音楽の歴史を知るのは面白く、聴けば強烈なインパクトを残す音楽がありましたが、中にはカラダに響かない音楽もあり、何度か理解しようと聴き返しました。が、そんなことを繰り返していると音楽がわかったような錯覚を起こし始め、勘違いが始まり、自分は一体どこにいるのかわからなくなっていました。

手当たり次第に耳からの情報に再び軸足を置いたのは2008年。引っ越しで荷物を整理しほぼ全てのレコードを試聴し選別することで自分の現在地がはっきりし、幻想からも目が覚めていました。

1人の人間が手にする音楽はたかがしれていて、無数にある世の中の音楽のほんの少ししか触れることができない、それでも世界中の音楽を網羅したいなら、目からの情報に頼るのは有効な手段ですが、どちらに軸足を置いても目的地への経路が大切です。

読者には手っ取り早い情報にすがって一時的にでも好奇心を麻痺させ、自分のように迷子になってほしいと思います。無邪気なつまみ食いをまた始めればよいのです。

そんな時期にクレジット買いしたレコードを2枚ご紹介します。

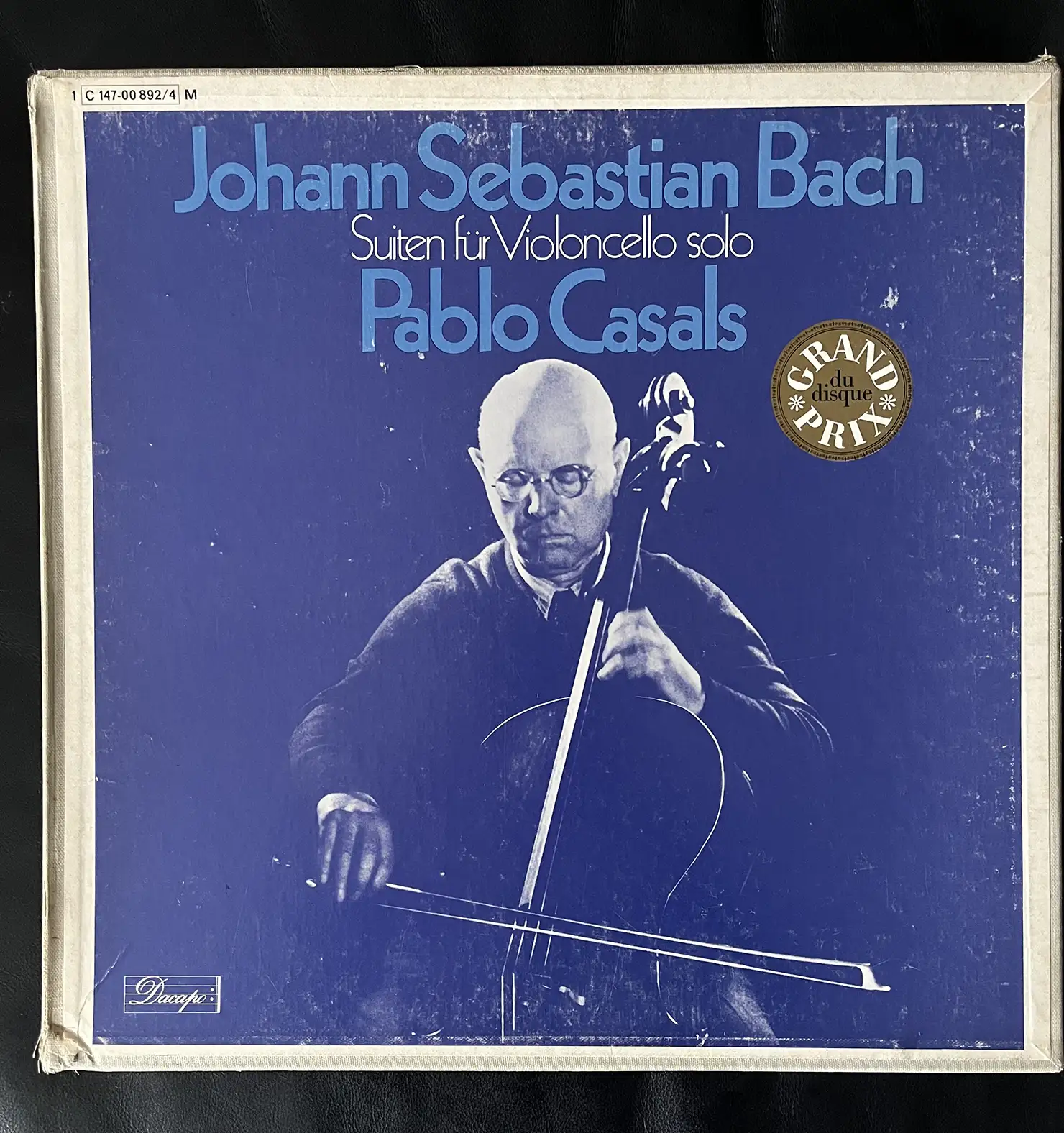

Johann Sebastian Bach, Pablo Casals『Suiten Für Violoncello Solo』

1枚目はご存知の方も多いバッハです。クラシック音楽はクレジットで拾いやすく、次々に広がるのでクレジット買いに向いています。

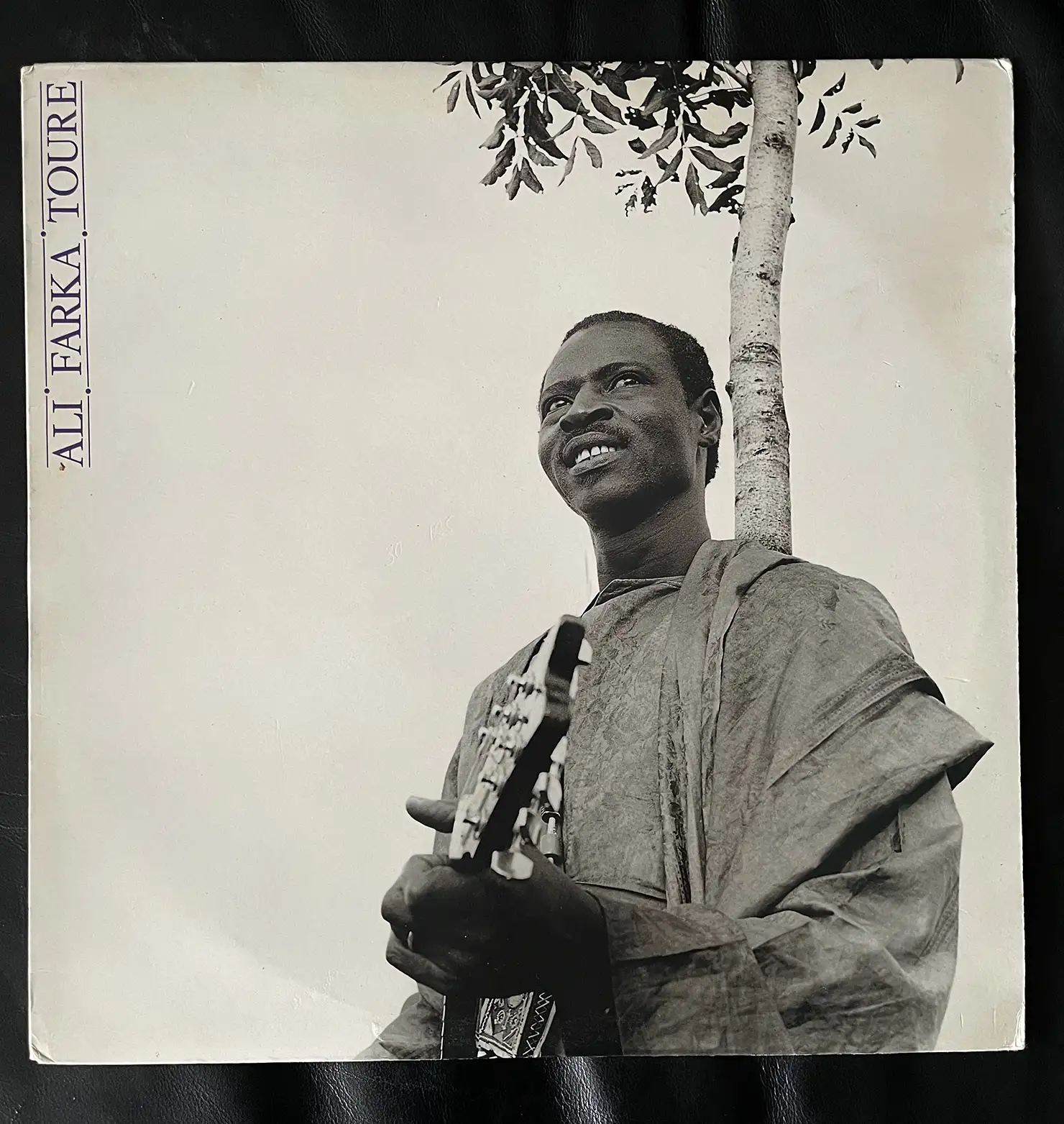

Ali Farka Touré『Ali Farka Touré』

2枚目は音楽の演奏を禁じられた貴族のブルースです。アフリカ音楽も幅が広いのでクレジットで拾うと止まらなくなりますが、クラシック音楽同様レコードが入手困難という壁が立ちはだかっています。既に葬り去られた歴史を見ると自分の無力を思い知らされます。

情報に囲まれた社会で、「ダンスフロア」に身を置くということ

音楽が文字情報を超えて人々を包み込む空間がダンスフロアだと仮定すると、その場所は特別であるはずです。

最新のテクノロジーによって既に目や耳を支配された現代人が一時的にでも逃げこめる場所として、欧米では既に主催者がダンスフロアの価値を持続するために個別のポリシーを掲げ動画写真撮影の禁止など意図的に保護する動きがあります。

2025年現在、ダンスフロアでの音楽体験は守られる対象と移り変わっていますが、迷走するダンスフロアと権威の対立調和はどちらも存続可能にするもっともらしい軸でもあり、極上の音楽体験は危ういバランスで担保された体裁を一応保っています。

日本の場合、ダンスミュージックのダンスフロアは既に場末に追いやられており、それでも独自の魅力を求めて来日する欧米のアーティストが口々に語る素晴らしいダンスフロアが今後どうなっていくのかに未来は託されています。日本の一部でも確かに、クオリティの高いオープンな構えを音楽に示し続けている小さなコミュニティがあります。それは低迷期を暗躍しており、素晴らしいダンスフロアの雰囲気を共有できるオープンな力が未だ存在し続けていることを示し続けています。

どうでもよくないこの些細なことがクオリティを担保する軸のひとつで、あらゆる作戦を実行可能にできるでしょう。権威の介入で簡単に吹き飛ぶ危うい小さなダンスフロアで自分がやらなきゃいけないことは何かを考え貢献できればと思います。

そんなアンダーグラウンドなダンスミュージックのフロアで怪しく鳴り響いたレコードを2枚ご紹介します。

Gumbo『Top Cat / Metal X』

1枚目はリズムとベースに放送禁止用語が繰り返されるシンプルなトラックが特徴のレーベルです。ダンスミュージックのどこから手を伸ばせばよいかわからない人は、このレーベルをクレジット買いの選択肢に加えてみるのもひとつです。

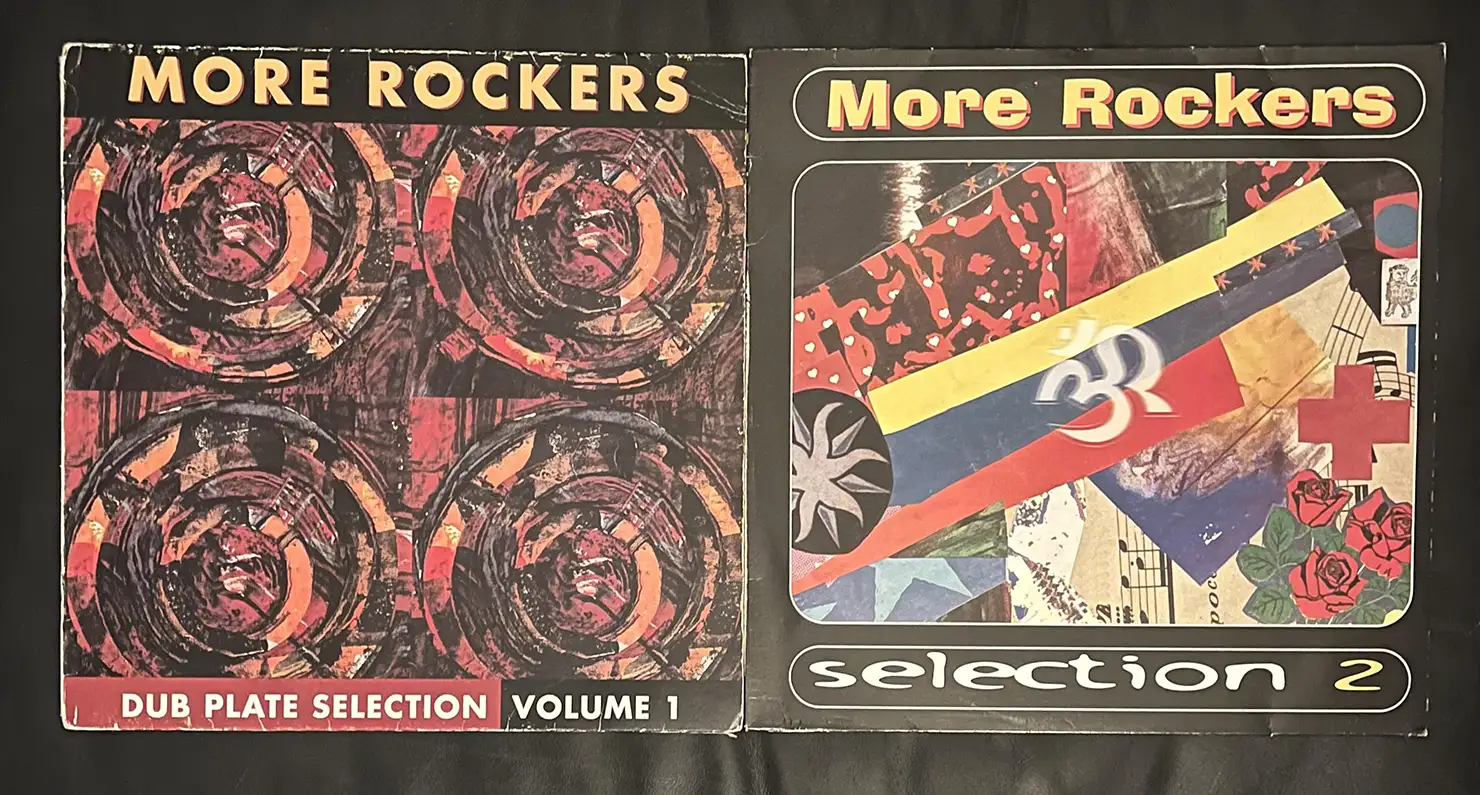

More Rockers『Dub Plate Selection Volume 1 / Volume 2』

2枚目は前述したレコードと同じ時期に試聴せずクレジット買いしたレコードです。そのレコードはどちらか、興味のある方は自身で確かめてください。ヒントは赤い薔薇です。

ルーティンから脱し、真に「未知なるレコード」に出会うために

自分も含めて結局どうしても聴いたことがあるような音楽を選んでしまうので、知っている音楽に手が伸びてしまう、知っている音楽を聴くので、知っている音楽だけを聴くルーティンに入ってしまいます。

抜け出そうと知らない音楽に手を伸ばすと、クレジットで拾えば興味ある音楽や人を巡るので、どこまでいっても広がりは限定的で、ストーリーは容易にできあがります。それは音楽とのありふれた付き合いですが、店ごとレコードを手に入れ片っ端から聴き漁る夢の冒険をいつか現実にしてみたいと思います。

読者の中にレコードを全て引き取ってよ、譲ってもいいよというコレクターや店主がおられましたら、個人的にご連絡をいただけたらと思っています。

最後にご紹介するレコードは、まだ世の中に余裕があり、モノに溢れた時代に雑貨屋の100円コーナーで扱われていたレコードです。

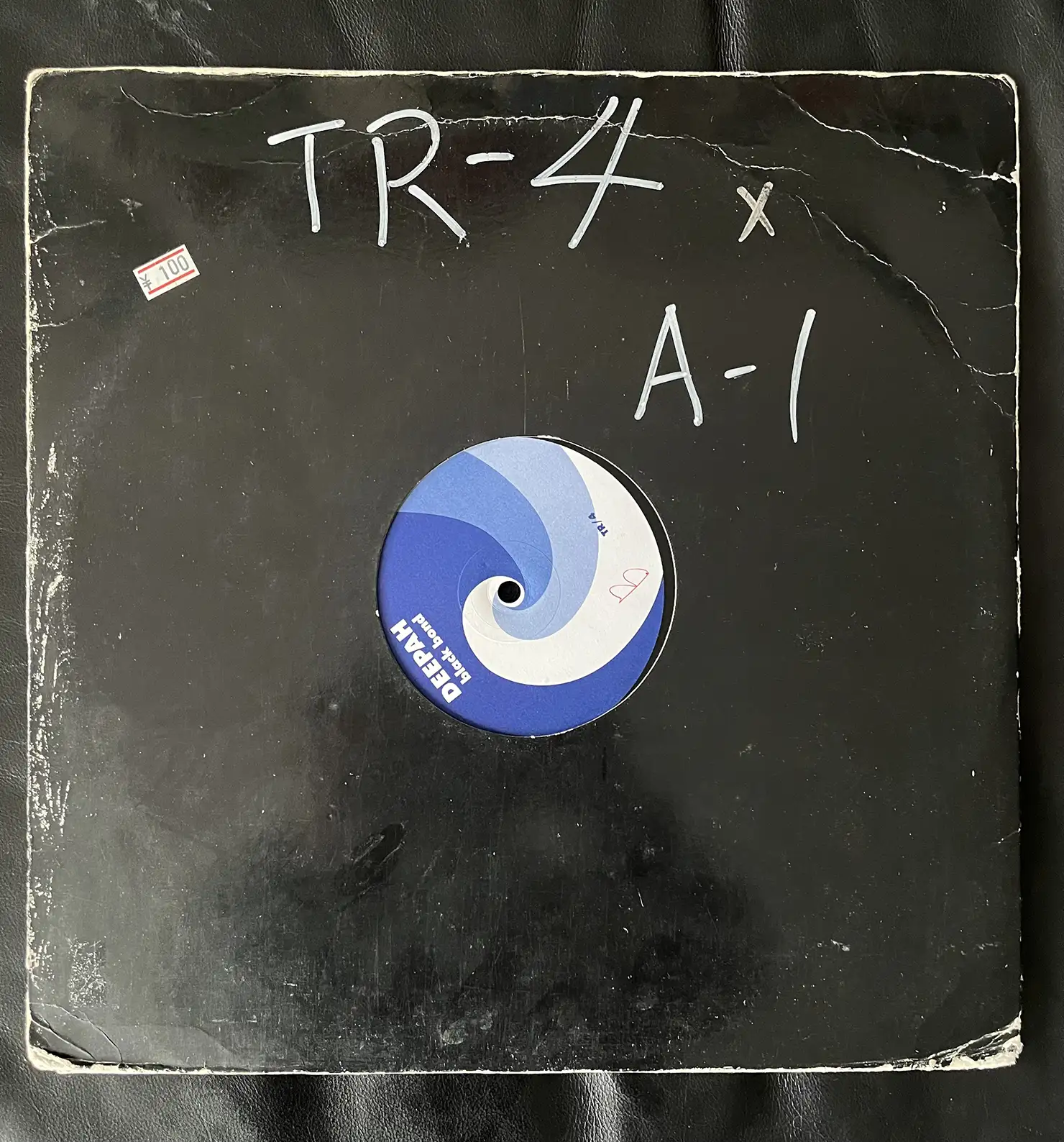

Deepah『Black Bond / Wite Lite』

雑貨屋でレコードを扱うのも変な感じがしますが、実際某リサイクルショップでは大量に扱われており、骨董品化の道を順調に突き進みながらある日突然不条理にもゴミ同然に扱われるレコードの存在について改めて考えてみると、狭いインターネット上の地下取引から飛び出し、再び服屋、レストラン、フリーマーケットにとどまらず、、各地温泉街、幼稚園、あらゆる場所に出現するのもありなんじゃないかと思います。

実際、ベルリンでは知り合いが移動型レコード店を昨年まで運営しており、そこには小さなコミニュティができあがっていました。ちり紙交換ならぬレコード交換のアナウンスが聞こえる未来も良いのではないでしょうか。

日本の中古レコード資源も枯渇のサイクルに入っており、100円コーナーのレコードを全て手に入れ遊んだプチ贅沢な時間は既に過ぎ去り、日本国内のコレクターが持つ強烈なレコードもやがては他の誰かの手に取られ、自分が持つレコードのコレクションもいつかは他の誰かの手に取られ、強烈な音楽体験の一部を担う役割をいつかどこかでまた全うするのでしょう。

田中フミヤ

DJ、トラックメイカーとして25年以上のキャリアを持つ、日本のテクノを代表するアーティスト。2010年からベルリンへと拠点を移し、同地のPanorama Barや、イングランド、フランス、ルーマニア、ロシア、北米、南米など、欧州を中心に世界各国のパーティー、フェスにて活躍。その一方、自らが25年以上にわたってオーガナイズするパーティー『CHAOS』をベースに定期的に帰郷し日本での活動も続けている。近年はレーベル「Sundance」を自らの制作活動の中心軸としつつ、「Perlonか」らのリリースも定期的に行う。

instagramEdit:Shoichi Yamamoto