“クイーン・オブ・ネオソウル” と称され、デビュー以来、音楽シーンにおいて唯一無二の存在感を放ち続けるエリカ・バドゥ(Erykah Badu)。常に時代の先を見つめ、自身の芸術を進化させてきた彼女が、8年ぶりとなる来日公演のために日本を訪れた。そのタイミングで、独自のAR技術を開発するウェブ企業「KALKUL」と、オーディオテクニカが運営するウェブメディア「Always Listening」が共催する、一日限りの特別なリスニングイベントが開催された。

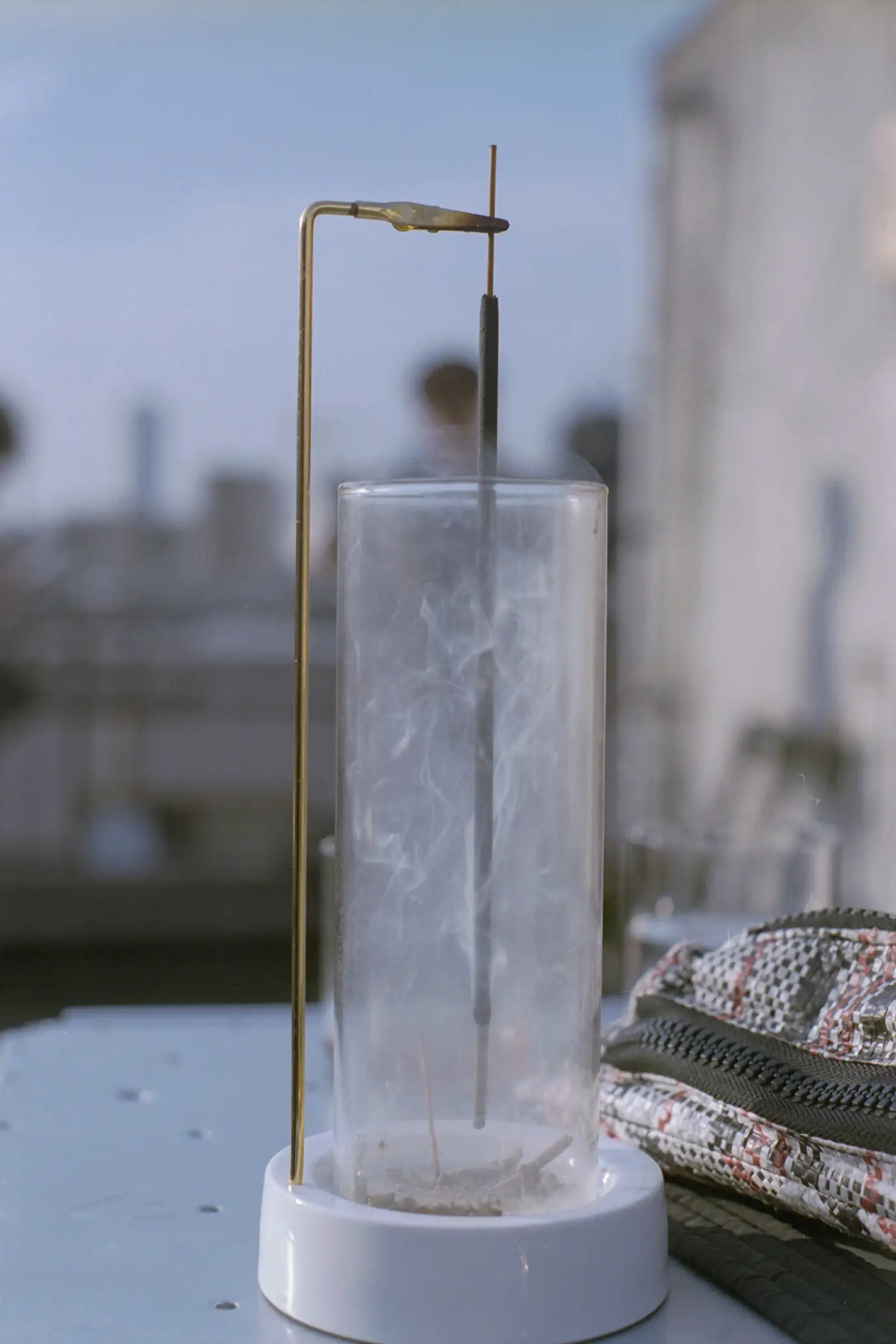

舞台は、渋谷・神泉にある「KALKUL」のオフィス屋上。畳が敷かれた空間に集まったリスナーたちは、都会の喧騒を離れ、静かに音に身を委ねる。彼らが手にしたオーディオテクニカのヘッドホン『ATH-M50x』から聴こえてくるのは、エリカ・バドゥ本人がその場でリアルタイムにミックスしていく特別なサウンド。環境音楽や雅楽など、日本ならではの音素材も随所に取り入れられ、まだ世に出ていない新譜の楽曲も、その流れの中に織り込まれている。

暮れゆく空の下、アーティストと直接繋がりながらその創造性に没入する、きわめて親密で贅沢な音楽体験。参加したリスナーたちも「これまで経験したことのないエキサイティングな体験だった」と口を揃える。体験後の彼らの嬉しそうな表情から、音楽の持つ素晴らしい力を感じ取ることができた。

イベントを終えたばかりのエリカ・バドゥに話を聞いたのは、ニュージーランド出身のドキュメンタリー作家/監督、ニック・ドワイヤー(Nick Dwyer)。日本のゲーム音楽が世界に与えた影響を描いたドキュメンタリーシリーズ『Diggin’ In The Carts』や、日本の音楽喫茶に焦点を当てたドキュメンタリーシリーズ『A Century in Sound(100年の音色)』の脚本・監督を手がけた彼は、日本と深い縁を持つ映像作家のひとりである。そんな彼が、本セッションでプレイされた音楽から、過去のアルバムに込められた秘密や15年ぶりとなる待望の新作について、そしてアナログとデジタルの関係性まで、彼女の音楽哲学と、常に「今」を生きるしなやかな精神性に迫る。

二度と再現できない「瞬間」を創り出す。“音の瞑想空間”イベント

ニック・ドワイヤー(以下、ニック):今日のセッション、本当に素晴らしかったです。特にたくさんの「環境音楽」をプレイされていたことに、とても驚きました。ご存知かもしれませんが、日本には自然の音を音楽として楽しむ長い歴史があります。あなたが自然界の音に惹かれ、ご自身の表現に取り入れたいと思うようになったのはいつ頃からですか?

エリカ・バドゥ(以下、エリカ):この地球に生まれてからずっとよ。

ニック:なるほど。では、自然の音の中で特に心に響く音はありますか?

エリカ:蝉ね。

ニック:蝉ですか、面白いですね。その音のどんなところに惹かれるのですか?

エリカ:故郷そのものよ。生まれたときからずっと、私の耳にとってベッドのような、とても馴染み深い音なの。

ニック:私が育ったニュージーランドなどでは、虫の声は単なる「ノイズ」と見なされがちです。でも日本では古くから音楽として捉えられてきました。日本語では虫の音を「鳴く」と表現しますが、そこには「歌う」というニュアンスが含まれているんですよ。

エリカ:まさにその通り。彼らは歌っているの。振動の波を生み出し、とても高い周波数で共鳴しているわ。

ニック:セッションで日本の古代宮廷音楽、雅楽をプレイされたのにも驚きました。

エリカ:ええ、雅楽は大好きよ。

ニック:どういった経緯で雅楽と出会ったのですか?

エリカ:はっきりとは覚えていないけど、15歳で音楽のリサーチやDJを始めた頃にはもう知っていたと思う。私の家族は音楽史家で、レコードコレクターでもあるの。家では地元のラジオだけでなく、ありとあらゆる音楽が流れていたから。いつも何かを聴いて、歌っているような環境だったわ。

ニック:雅楽で使われる笙(しょう)という楽器の音は、個人的に最も異世界的な響きを持つ音のひとつだと感じています。不協和音のようでありながら、同時にとても美しい。

エリカ:(嬉しそうに笙の音を真似て)そう! 私にはあれが鳥の声に聞こえるの。故郷のダラスにいるマネシツグミという鳥が、まさにあの楽器みたいな音を出すのよ。サイレンや車の警報、蝉や他の鳥まで何でも真似するから、本当の鳴き声は誰も知らないんだけどね。(再び、楽しそうに笙の音を真似る)

ニック:改めて、今日のイベントがどんなものだったか、この記事を読む人たちのために教えてもらえますか?

エリカ:屋上で、外部の音を遮断した、瞑想セッションのような空間を創ったの。みんなに畳の上に横になってもらって、ヘッドホンを通して、私たちが創り出した音の世界に没入してもらう。現実からのささやかな逃避よ。

ニック:どのような経緯でこのイベントが生まれたのですか?

エリカ:KALKULの代表、バルテック(Bartek Kolacz)とは、親友を通じて出会ったの。彼は、私が頭の中で思い描いたことを、実際の形にしてくれる人。まだ一緒に創作した回数は少ないけれど、今日のイベントはまさに、私たちの “子ども” のようなものね。

このヘッドホンを使ったライブセッションは、オースティンのSXSW*やロンドンでのイベントでもやってきたけれど、本当に大好きなの。

*SXSW:サウス・バイ・サウスウエスト(South by Southwest)。毎年3月、アメリカ・テキサス州オースティンで開催される、音楽祭・映画祭・インタラクティブフェスティバルを組み合わせた大規模イベント。

ニック:一般的なライブとは異なりますが、その場で音楽を創り出す、ライブパフォーマンスへのこだわりを感じます。

エリカ:私は根っからのライブパフォーマーだから。レコーディングをするのは、何か明確に言いたいことがある時だけ。ほとんどの場合、私は二度と再現できない「瞬間」を創り出すことに情熱を注いでいるの。でも、レコーディングも同じくらい大好きよ。それは、その瞬間を永遠のヒエログリフ(象形文字)として壁に刻み込む作業だから。ライブもレコーディングも、両方とも私にとって不可欠なの。

ここはもう「別次元」—— 創造性を刺激する日本の空気

ニック:あなたは、東京に来るたびに特別なインスピレーションを得ているように見えます。

エリカ:その通り。ホテルから一歩も出なくても、ものすごくクリエイティブになれるの。周りの空気感のせいか、自分が創り出す魔法の中にいるような感覚になる。ここはもう別次元。アメリカとは時間の流れが違う。そして人々の歩くペース、物事への感謝の仕方が違う。それが私の創造性にすごく良い影響を与えてくれるの。

ニック:初めて東京に来た時のことは覚えていますか?

エリカ:1997年ね。着いてすぐレコード店に行ったわ。掘り出すべきものがたくさんあって、45回転のシングル盤を90枚くらい買ったかな。2日間、ずっとお店で聴かせてもらってた。

ニック:音楽好きには最高の場所ですよね。あなたは音楽だけでなく、ファッションでもComme des GarçonsやYohji Yamamotoといった日本のデザイナーへのリスペクトを感じます。他に、日本の文化からどんな影響を受けましたか?

エリカ:健康面ね。日本の文化は全体的にとても健康的だと思う。食べ方だけでなく、食への感謝の姿勢もそう。木の箸でいただくことで、食べ物の消化にも違う周波数が生まれる気がするの。私は多くの面で日本に影響を受けているわ。ここの人々は、すごく地球に近い存在だと感じるのよ。

ニック:ソニー・ロリンズ(Sonny Rollins)やコルトレーン(John William Coltrane)夫妻のように、多くの偉大なジャズミュージシャンが日本で特別な、精神的な体験をしたと語っています。あなたも日本のオーディエンスとの間に、音楽を超えた感覚的なつながりを感じたことはありますか?

エリカ:ええ。ここで自分の音楽が真に理解され、受け入れられていると感じる時、それはとても深い心のつながりになる。その感覚こそが、私を成長させ、創造し続けさせてくれるの。

15年ぶりの新作と自身のレーベル「Control FREAQ」

ニック:「創造」といえば、まさに今、エキサイティングな時期ですね。15年ぶりとなるアルバムのリリースを発表されました。

エリカ:ええ。私は自分の「ソーラーツイン(太陽の双子)*」とつながったの。プロデューサーのアルケミスト(The Alchemist)よ。ずっと彼の大ファンでね。

始まりは、彼が若い頃にプロデュースしたモブ・ディープ(Mobb Deep)の「The Realest」を聴いたときだった。「このビートの上で歌いたい」と思ったの。ただそれだけがきっかけだったのよ。まずはそのトラックを送ってもらって、そこから自然にやり取りが始まった。1曲、また1曲と音を交換していくうちに、気づけば、私たち二人にとって欠かせないプロジェクトへと育っていったの。

*ソーラーツイン(太陽の双子):占星術で使われる表現で、創造性や感性、人生の目的といった根源的な部分で深く共鳴し合う相手のこと。

ニック:ご自身のレーベルControl Freaq Recordsについても教えてください。

エリカ:Control Freaq Recordsは2001年に立ち上げたレーベルだけど、これまでは主に他のアーティストをサポートする場として使ってきたの。伝統的な契約ではなく、仲間同士の合意を大事にしてね。

でも今年、私自身がメジャーレーベルから解放されたことで、このレーベルを本格的に動かし始めることにした。作品をどうリリースするか、すべて自分のやり方で決めていく。その責任を、自分で引き受けるということなのよ。

ニック:制作環境も大きく変わったのではないでしょうか。過去のアルバムの多くは、伝説的なElectric Lady Studiosで録音されていますよね。

エリカ:ええ。そうね、これまでの作品を振り返ってみると……デビュー作の『Baduizm』は、レコード契約を結ぶ前に地元ダラスで録音した、特別なアルバムだった。その作品が評価されて契約を手に入れたのよ。その後の『Mama’s Gun』『Worldwide Underground』『New Amerykah』シリーズまでは、ずっとElectric Lady Studiosで制作してきた。ミックステープの『But You Can’t Use My Phone』だけはまた別で、いろんな場所で録音したの。

でも今回の作品はこれまでと違う。

ニック:どのように違うのですか?

エリカ:今回は私のスタジオBadudioと、LAにあるアルケミストのプライベートスタジオで録音したの。すべてが自然に始まり、流れるように進んでいった。計画も締め切りもスケジュールもなくて、少し怖さもあったけれど、そのぶん自分の感覚だけを信じて創り上げていくしかなかった。

今の音楽業界には、もう決まったルールなんて存在しない。ただ、どこに人々の意識が向かっているのかを敏感に感じ取ることが大切なのよ。私、そういう “周波数” を読むのは得意なの。たとえ音楽を何年も出していなくても、人々とつながり、彼らの波に合わせて踊ることができるから。

ニック:この15年で、音楽の聴き方も大きく変わりました。ストリーミングが主流になり、音楽はBGMとして消費されることも増えています。そんな2025年に、ひとつの芸術作品としての “アルバム” をリリースすることに、どんな意味があるのでしょうか。

エリカ:私にとっては、1997年にデビューしたときから何も変わっていない。創作することは、「やらなければならないこと」なの。この内側にある何かを、どうにかして外に出さずにはいられないのよ。それが音楽でなければ絵を描くし、絵でなければDJをする。料理をしたり、植物を育てたりするのと同じこと。

私の人生は、子どもたちの成長と共に歩んできた。一番上は27歳で、一番下は16歳。彼らはみんなホームスクールで育ててきたから、その時々で彼らに必要なことを、私も一緒に学びながら過ごしてきた。創作と子育ては、どちらも私にとって同じ地平にあるものなのよ。

ニック:とはいえ、この15年であなたの制作スタイルや生活を具体的に変えたテクノロジーはありますか?

エリカ:ええ、それはもちろん。15年前は、アナログからデジタルへの移行期だった。空港では、我が子のように大切な2インチテープの入った重い木箱を運んでいたわ。DJをするにも、レコードの詰まったケースが必要だった。今はそれが全部コンピューターの中。荷物が軽くなったのは大きな違いね。私にとっては、整理されたファイルキャビネットのようなものよ。

ニック:未来のテクノロジーについてもお聞きします。2025年の今、AIは避けて通れない話題ですが、どう感じていますか?

エリカ:特別な感情はないわ。新しい技術はいつだって現れるし、それらはみんな「道具」に過ぎない。

ピクセルアートやCGIが出てきたときもそうだったけど、私たちはそれらを使いこなして、自分の表現にしてきた。AIもそれと同じ。ただのツールよ。それに、AIが勝手に何かを生み出すわけじゃない。そこには人間の創造性や意志が注がれて初めて、意味のあるものになるの。だから、怖がる必要なんてまったくないのよ。

ニック:今日のイベントのように、ARやVRといった分野にも積極的ですよね。

エリカ:ええ、私はけっこうなナードなの。テクノロジーが好きで、コーディングもするし、映画や音楽もつくる “デジタルクリエイター” 。昔は少し抵抗があったけれど、スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)がラップトップを発表した時に、これは学ばなきゃダメだって直感したの。占星術で、私の水星は水瓶座にあるって言われたんだけど、それはテクノロジーへの適応が早いという意味らしいの。まさにその通りだったわ。

ニック:先ほどBadudioというご自身のスタジオの話が出ましたが、ぜひ詳しくお聞きしたいです。写真などで拝見すると、単なる制作スペースではなく、どこか癒やしの空間のようにも感じられます。

エリカ:あれは聖域(テンプル)よ。Badudioは、私の心と体の反映そのもの。私は、成長し続けるためには、美しい音、香り、味といった、自分に必要なもので周りを満たさなければならないと学んだの。だから、あの場所は「私が誰で、どこにいるのか」をそのまま拡張した空間なのよ。

植物があって、Wi-Fiがあって、エアコンも完備している。そして何より、私が長年かけて集めてきたアコースティックやデジタルの楽器たちに囲まれている。ターンテーブル、ドラムマシン、必要なものはすべてそこにある。そんな環境に身を置けることに、本当に感謝しているわ。

ニック:私が特に感銘を受けたのが、音叉のような音響楽器(ソニック・インストゥルメント)の素晴らしいコレクションです。それらが生成するデルタ波やベータ波といった周波数について、何か意図があるのでしょうか?

エリカ:ええ、もちろん。それらの楽器は、私の音楽作りにおける特別な役割を担っているの。それは耳に聴こえる音というより、体に直接働きかける「フィーリング」のためのもの。実はデビュー作の『Baduizm』の時から、私のすべての曲の根底には、デルタ波やシータ波、ベータ波といった特別な周波数を常に織り込んできたのよ。

ニック:すべてのアルバムに、ですか?

エリカ:ええ、どのアルバムにも。これまで特に説明する機会もなかったし、その必要も感じていなかったけどね。私の曲は一曲として同じではないけれど、すべてに共通していることがあるとすれば、それはその時々の「私の心の周波数」なのよ。

ニック:それは驚きです。あなたは昔から「デジタルの世界にいるアナログな女の子」というイメージですが……今の、この完全にデジタル化された世界で、その「アナログな女の子」はどのように過ごしているのでしょう?

エリカ:私は大丈夫。とても順応性があるから、うまく乗りこなしているわ。陰謀論に捉われたりもしない。ただ「今この瞬間」を生きて、与えられたツールを使っているだけ。それがアコースティック楽器だろうが、デジタル機材だろうが、なんなら紙袋と2本の箸だっていい。大切なのは、美しい音楽を作ること。それだけよ。

ニック:アナログとデジタルについて、今のあなたはどのように感じていますか?

エリカ:私の心はいつだってアナログにあるわ。2インチテープやチューブマイクの、あの自然なサウンドが好きなの。でも、私の中にはまだ形になっていない “最高の作品” がある。その音を世に出すためには、今という時代のツールも積極的に使うわ。だって私たちは「今」を生きているのだから。

ニック:これまでのアルバムでは、あなたは社会的なメッセージを発信し続けてきました。その中でも、あなたが『Master Teacher』で歌った「woke*」という言葉は、とても象徴的だと思います。

* woke(ウォーク):もともとアフリカ系アメリカ人のスラングで、「(社会的な不正義、特に人種差別に対して)目覚めている、意識が高い」状態を指す言葉。エリカ・バドゥの楽曲をきっかけに広く知られるようになった。

エリカ:「Stay woke」ね。

ニック:ええ。あの曲で、世界中の多くの人々がその表現に初めて触れました。あの言葉は、どのようにして生まれたのですか?

エリカ:実は、私もあの時初めて聞いたのよ。ジョージア・アン・マルドロウ(Georgia Ann Muldrow)の口からね。サーラー(Sa-Ra Creative Partners)の家でのセッションにふらっと立ち寄ったら、ビラル(BILAL)やシャフィーク(Shafiq Husayn)といった天才たちが即興で音を重ねていて。私もそこに加わってフリースタイルで歌ったの。

私たちには、世に出ることのない何千ものアイデアがあるけれど、この曲は「みんなが聴くべきだ」と直感した。それで荒削りなままパッケージしてアルバムに収録したら、それがひとつの大きな波になり、必要とされていたムーブメントになったの。

ニック:あれから17年が経ち、その「woke」という言葉は政治化され、時には文化戦争の武器のように使われることもあります。ご自身が世に広めた言葉がそのような運命を辿っている現状を、どう見ていますか?

エリカ:そうね、いったん世に出したら、もう私のものではない。その言葉は “大人” になって、自分の旅を歩み始める。その運命に、自分で責任を持たなければならないの。でも、その役割は見事に果たされたんじゃないかしら。

ニック:今回の新しいアルバムでは、どのようなテーマを伝えたいと考えていますか?

エリカ:正直、まだはっきりとはわからないの。コロナ禍以降、世界中の誰もがそうだったように、私も癒やしの旅の途中にいる。あの混乱から、今も自分の力を取り戻している最中なのよ。今回のアルバムは、きっとそのプロセスを映し出すような作品になるんだと思う

人生と音楽をつなぐ「今」という対話。エリカ・バドゥが見つめる未来

ニック:今日のイベントは、音楽にただ集中するという、現代ではとても贅沢な体験でした。あなたにとって「聴く」とは、どのような意味を持つ行為ですか?

エリカ:今はとても騒がしい時代よね。でも、ここ(屋外)は違う。ここにあるものは誰も何も争っていない。この箱も、Gの周波数で鳴るファンも、空の月も。

一方で、争いはソーシャルメディアの中で起きている。だけど、それも必要なもの。私は、ソーシャルメディアは社会の進化に必要な肥料のようなものだと思っているの。肥料は根にとって毒だけど、それがあるからこそ根は動く。今起きていることすべては、私たちが “集団として” 進化するための一歩。……ちょっと話が逸れちゃったけど、言いたいことは伝わるでしょ?

ニック:ええ、素晴らしいお話でした。では最後にいくつか。今日リスナーが使ったヘッドホンはオーディオテクニカの『ATH-M50x』で、あなたが使ったものは『ATH-ADX5000』ですね。いかがでしたか?

エリカ:とても気に入ったわ。こういうタイプのヘッドホンは普段からよく使っているの。

ニック:今回はオーディオテクニカとのコラボレーションでもありました。そういった機材メーカーには何を期待しますか?

エリカ:人はそれぞれ違う周波数を持っていると思うの。だから、一人ひとりが共鳴できる音とつながることができるようなデバイスがあったらクールじゃない?それを身につけることで、自分を再充電して、自分の “核” とつながり直す。そして、世の中にとって善い存在になっていけるようなもの。

ニック:そのアイデア、今すぐ特許を申請すべきですね(笑)。

エリカ:でしょ?(笑)

ニック:マイクやヘッドフォンなど、音を伝えるツールそのものに、特別なつながりを感じますか?

エリカ:もちろん。音を出すものなら、どんなものにもつながりを感じるわ。私は音楽を奏でるような服を着るのも好き。ベルやチャイム、布がこすれる音──音楽を生み出すすべてのものに惹かれるの。

私はね、自分が「100%音楽でできている」と確信しているの。音楽を聴くと、自然と涙があふれてくる。それこそが、私がこの地球とつながり続けるための方法なのよ。

ニック:あなたにとって、「真に美しい音」とは何ですか?

エリカ:私にとって最も美しい音は、すべての物事の根底にある「静寂」よ。本当に探せば、見つけられる。だって、それはいつだってそこにあるから。

ニック:それは日本語の「間(ま)」という概念に近いですね。音と音の間の、静寂の空間です。

エリカ:いいわね、「間」。

ニック:最後の質問です。これからの15年、ご自身はどこへ向かいたいですか?

エリカ:私は、人々が行くところへ行きたい。音楽とは、人々そのものだから。

私は、母から受け継いだものを、私なりに発展させてきた存在。母の中にルーツを見て、娘の中に未来を見つける。私はいつも、過去と未来をつなぐ「今」を生きている。これからも、オープンな対話を重ねながら進化し続けたい。学び、分かち合い、つながり続けたい。だって、この人生が何なのか、本当のところは誰にもわからないでしょう?

もしかすると、これはシミュレーションかもしれない。でも、私はそれを定義する必要はないと思ってるの。私には、この人生と、この世界につながっているという、確かな感覚がある。だからこそ、私は人々が行くところへ行きたいのよ。

ニック:エリカ・バドゥさん、本日は本当にありがとうございました。

エリカ:こちらこそ。みんな、ありがとう。

ERYKAH BADU

1997年、デビュー作『Baduizm』を発表。「On & On」で注目を集め、同年のグラミー賞で「ベストR&Bアルバム」「ベスト・フィメール R&B ヴォーカル・パフォーマンス」の2部門を受賞した。翌年にはライブ盤『Live』をリリースし、1999年にはザ・ルーツ(The Roots)の「You Got Me」に客演して再びグラミーを獲得。

2000年のセカンド・アルバム『Mama’s Gun』では、よりパーソナルで内省的な世界観を提示し、アーティストとしての評価を深めていく。2002年には映画『Brown Sugar(邦題:ブラウン・シュガー)』のサウンドトラックに収録されたコモン(Common)との共作「Love of My Life」で「ベストR&Bソング」を受賞。以降も『Worldwide Underground』『New Amerykah Part One』『Part Two』など、ジャンルや形式にとらわれない作品を発表し続けている。

ソウル、ジャズ、ヒップホップの要素を織り交ぜながら、時代や文化に対する鋭い感性と、精神性の高い表現で独自のスタイルを築いてきた。

Nick Dwyer

ニュージーランド出身で東京を拠点に活動する映画監督、ライター、ディレクター、音楽ジャーナリスト。10代の頃にラジオやテレビの仕事を始め、その後、国際的なドキュメンタリー制作へと活動の幅を広げた。

代表作には、日本のビデオゲーム音楽の遺産を探る『Diggin’ in the Carts』(2014年)、東京のリスニング空間100年の歴史を描いた『A Century in Sound』(2024年)、オーディオテクニカによる『Yussef Dayes in Japan』(2025年)がある。これまでにRed Bull Music Academy、VICE、BBC StoryWorks、National Geographicなどと協働し、音や音楽、そして「聴く」という文化の持つ感情的・文化的な力を世界に伝える作品を制作してきた。

InstagramWords: Nick Dwyer

Edit: Tom Tanaka

Photos: Will Goodan