「レコードは音質がいい」「レコードの音には温かみがある」とはよく耳にしますが、いまの令和の時代において発売されたレコード、その音質はいかに?ここではクラシックからジャズ、フュージョン、ロックやJ-POPなど、ジャンルや年代を超えて日々さまざまな音楽と向き合うオーディオ評論家の小原由夫さんが最近手に入れたレコードの中から特に<音がいいにもほどがある!>と感じた一枚をご紹介いただきます。

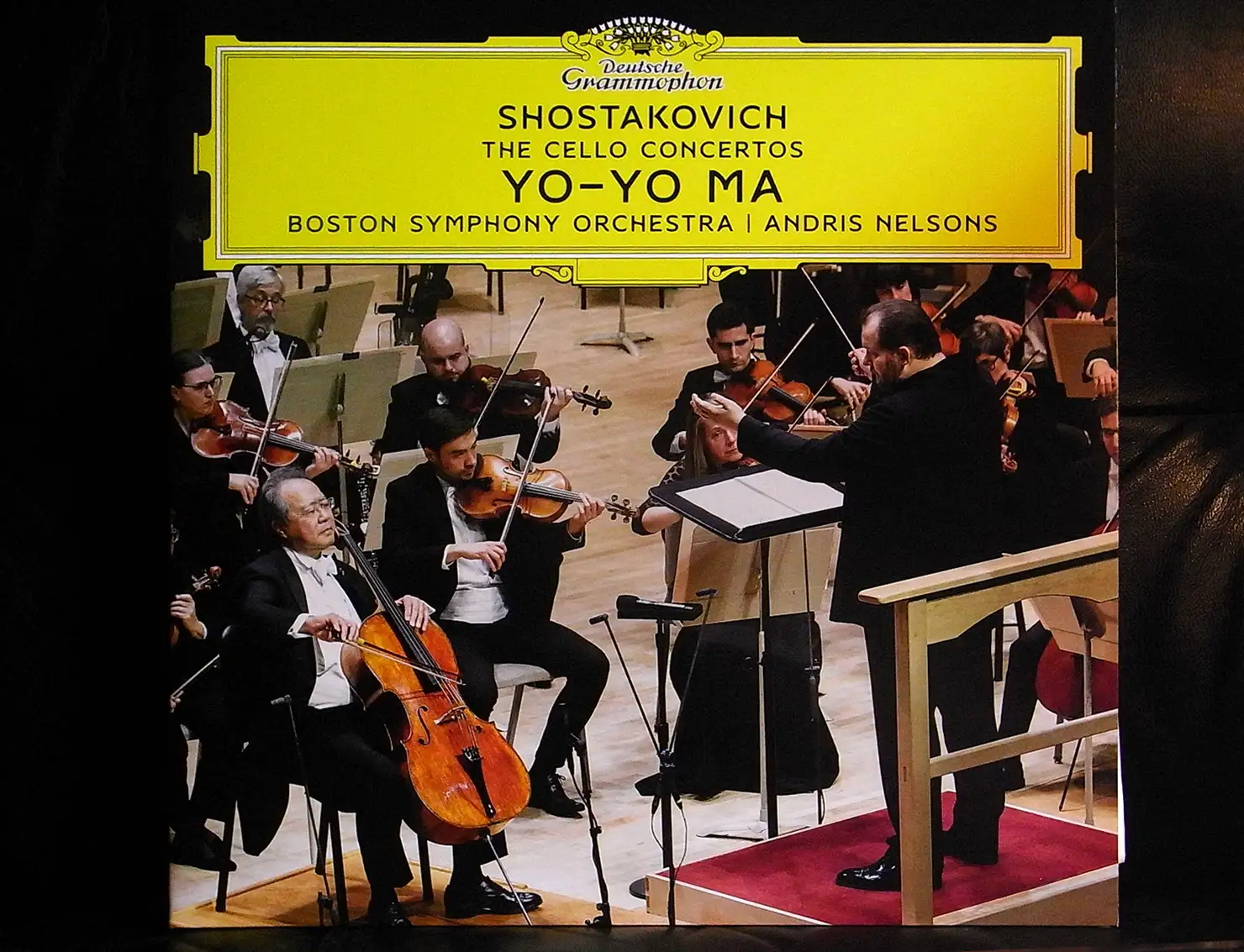

ヨーヨー・マが奏でるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲

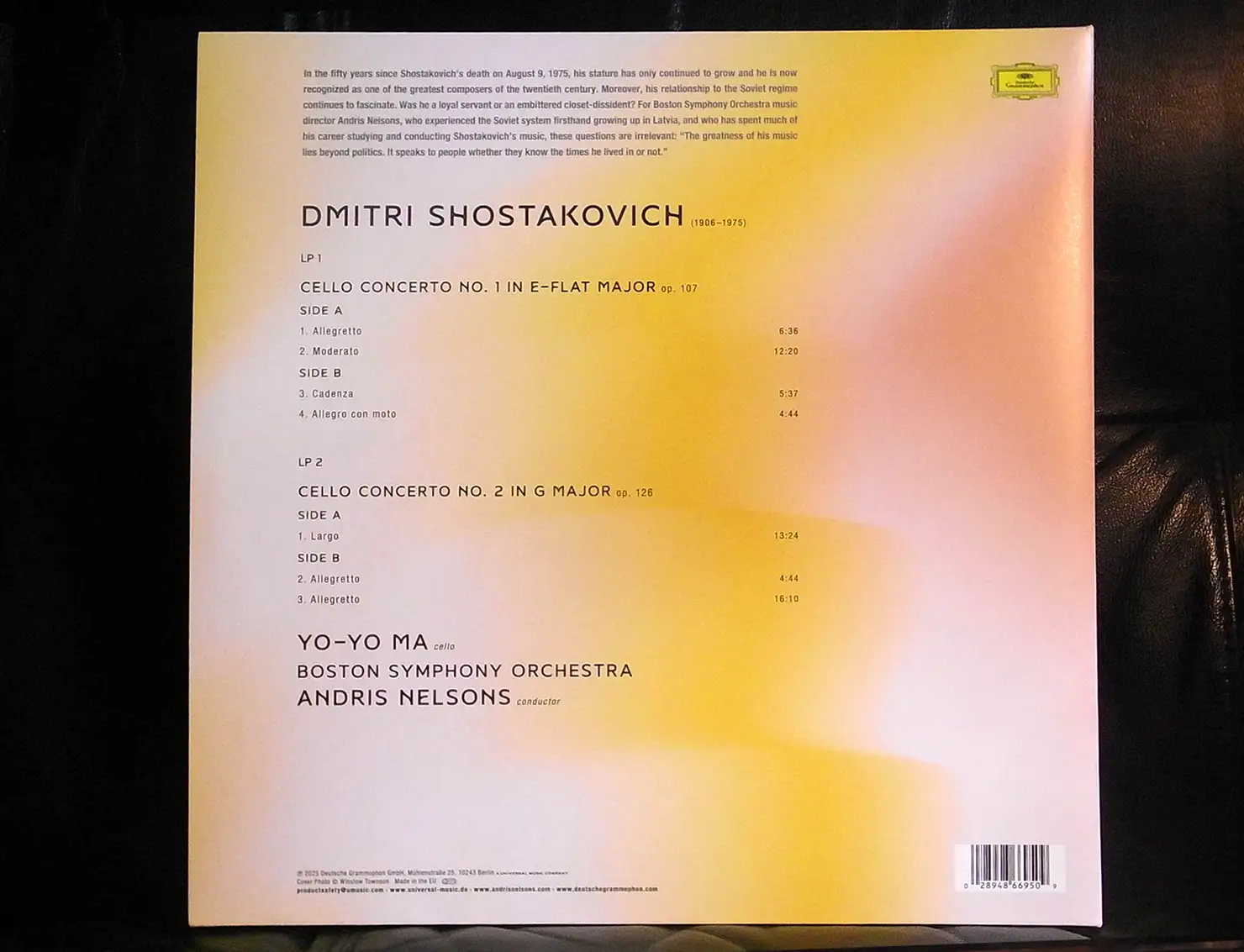

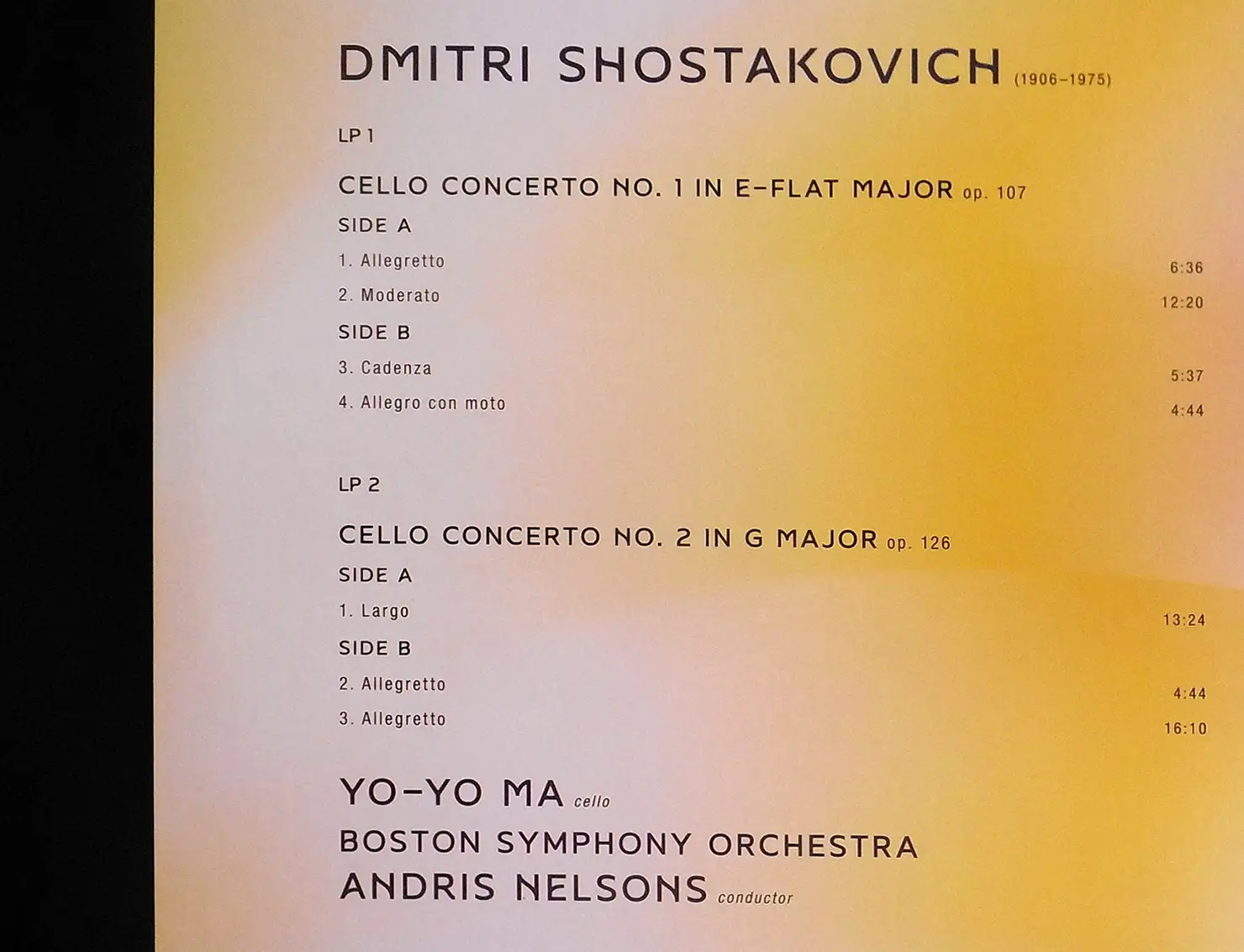

2025年はロシアが生んだ偉大な作曲家ドミトリィ・ショスタコーヴィチ(Dmitri Shostakovich)の没後50年に当たり、世界中で様々な企画や公演が予定されている。中でも積極的なのが、指揮者アンドリス・ネルソンス(Andris Nelsons)だ。手兵のボストン交響楽団を従え、交響曲と協奏曲等のショスタコーヴィチ全集録音に臨み、先頃それをボックスセットとして完成させたわけだが、ここで紹介するヨーヨー・マ(Yo-Yo Ma)との2枚組は、併せて重量盤LPでもリリースされた。その音が作曲者の意図を汲んだ実にアグレッシブかつダイナミックなサウンドなので、ぜひ紹介したい。

1959年に書かれた「チェロ協奏曲第1番」は、20世紀後半を代表するチェリストとして名高いムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Mstislav Rostropovich)に献呈され、同年、彼のチェロ独奏とエフゲニー・ムラヴィンスキー(Yevgeny Mravinsky)指揮、レニングラード・フィルハーモニー交響楽団との初演アルバムが名盤に挙げられている。本盤もそれに比肩する高いグレード、クオリティの演奏と思う。とりわけ第3楽章に当たるカデンツァは第2楽章の様々なモチーフが使われ、また技巧的にもかなり高度なものが要求されるが、ヨーヨー・マが繰り出すその滋味深き音色、響きの訴求力たるや、凄まじいものがある。

第1番の発表から7年後に完成した「チェロ協奏曲第2番」は、より内向的で暗い印象を与えるメロディーとハーモニーだが、パロディやモチーフなど、ショスタコーヴィチが得意とする引用がそこかしこに散りばめられいて、彼独特のシニカルなアイロニーが顕著に感じられる。第1楽章は不穏さと悲痛さが全体を覆い尽くす。第2楽章はリズミカルな主題が導入されて一見明るい印象を受けるものの、ファンファーレで始まる第3楽章に至ると、やはり憂いに溢れ、物悲しさが支配的になる。

どちらの協奏曲にも当てはまることは、チェロの音像フォルムがひじょうにリアルかつ緻密に捉えられているところだ。まさしく奔放に動き回るヨーヨー・マのメロディーの節回しを、オーケストラは背後からしっかりと、それでいてしゃしゃり出過ぎずにサポートしているのがわかる。各楽器の配置が再生音からつぶさに見えてくるし、エネルギーバランスはピラミッド状に展開して安定に聴こえる。

ちなみにヨーヨー・マの愛器は、かつてジャクリーヌ・デュ・プレ(Jacqueline du Pré)が使っていたチェロ(ストラディバリウスの『ダヴィドフ』1712年製)である。

Words:Yoshio Obara