「真の一致は同化から来るのではない。個性と個性との相互の尊敬においてのみ結ばれる一があるのみである」——柳宗悦『民藝 四十年』(2023年、筑摩書房)P.67 「朝鮮の友に贈る書」より

森美術館で開催された『シアスター・ゲイツ:アフロ民藝』(2024年)で話題を呼んだブラックアーティスト、陶芸家のシアスター・ゲイツ(Theaster Gates)。イギリスの現代美術雑誌『ArtReview』が2023年に発表したアート界でもっとも影響力のある100組のランキング(Power 100)で7位に選ばれるなど、世界的に注目を集めるゲイツは、2004年に愛知県常滑市に滞在した経験から、「民藝」をはじめとする日本文化と深く共鳴する作家としても知られる。

ゲイツの提唱する「アフロ民藝」は、日本文化とブラックカルチャーの融合でも、衝突でもない。その核心は、1920年代の日本で柳宗悦を中心に興った「民藝運動」と、1960年代にアメリカで始まった「ブラック・イズ・ビューティフル運動」の二つの物語を重ね合わせて捉えるところにある。その試みの意図をゲイツは自らこう説明する。

「民藝とブラック・イズ・ビューティフル運動はともに、植民地主義的へゲモニー(覇権)への抵抗としてサブカルチャーを称えるための重要な考え方を教えてくれます」——展示図録『シアスター・ゲイツ:アフロ民藝』P.9より

今回、シアスター・ゲイツのザ・ブラック・モンクス(The Black Monks)をはじめとした音楽活動にフォーカスを当ててインタビューを実施。ゲイツは民藝や東洋的なものにどのような可能性を見出しているのか、新しい音楽を創出すること、音楽的イノベーションに必要なものとは何か……森美術館での展示の会期最終日、BAROOMで関係者を招いて行われたライブレコーディングの直前に話を聞いた。

黒人霊歌と禅僧の音楽の間にある「繋がり」

まず、ザ・ブラック・モンクスについて教えてください。サイト上では、ブルースやゴスペルといった南部の黒人音楽に根ざしているとしながら、「東洋の修道院の伝統に密接に関係する禁欲的な実践とも結びついている」と説明しています。なぜザ・ブラック・モンクスは、東洋的なものとの結びつきを志向するのでしょうか。

私はいつも自分の世界の外で何が起こっているのかに興味を持っていました。たとえば日本のお盆のような「他者の『儀式』」に関心を持つことは、自分たちの文化を理解する助けにもなると感じていたんです。それは音楽についても同様で、私は昔から南米、南アフリカ、東アフリカ、カリブ海、アフリカン・ディアスポラ・ミュージック、そして世界中のフォークミュージックを聴いてきました。

民藝という言葉の「民」が人々の営みという意味であるならば、私の音楽は「『民』音楽」と言えるのかもしれない。私の考える民藝的な音楽は、その物語性やリズム、ときには悲しみや苦しみ、あるいは困難な状況のなかにある喜びを伝える力と密接に結びついているものです。

ある意味で、昨日の森美術館で演奏した音楽も、今日これからBAROOMで演奏する音楽も、人々がどれほど繋がっているかを示す試みです。昨日のパフォーマンスでは、レコードで流した禅僧の音楽に、私の歌う黒人霊歌を重ねましたが、どちらもマイナーキーの音楽なので、この二つを一緒に演奏するのは私にとって自然なこと。私と禅僧の音楽のどちらが伴奏となるのか、どちらであっても私たちの音楽は精神的にも、響きとしても繋がっているのです。

あなたのパフォーマンスのスタイルはすごくエモーショナルなものがありますよね。それに対して東洋の民族音楽は禁欲的な側面もありますが、その対比についてはどう捉えているのでしょうか。

たしかに私の表現がしばしば外向きであるのに対して、日本人の表現は内向きであることが多いかもしれません。それは黒人文化と日本文化の大きな違いのひとつであり、私はどちらもとても美しいと思います。

昨日のパフォーマンスでは、友人たちが最初の音を奏でた瞬間、その一音があまりにも強烈で、予想外の感情の扉が一気に開かれたようでした。強力な音というものは悲しみや喜びに直結するので、触れると感情が溢れ出てきます。そうやって出てくるエネルギーは自分でコントロールできないので、注意しないとうまく歌い上げられないこともあります。

目を向けるべきは「売り上げ」ではなく、「魂の記録」

日本のミュージシャンは長らく西洋音楽に大きく影響を受けてきましたが、そこから脱するヒントも求めてきました。そこであなたは「東洋」というものに対して何を見出しているのかを教えてほしいです。

日本のミュージシャンがあまりにも西洋化していることが問題なのかは、よくわかりません。というのも、西洋のアーティストでさえ、音楽を可能な限りシンプルに、商業的、資本主義的、一般的なものに還元しているように私は思うからです。

最近、沖縄のヒップホップについて話すことが多いのですが、ブラックミュージックの要素を取り入れていたとしても、それは「沖縄のもの」なのだと思います。たとえ西海岸のラップのようだったとしても、それはやっぱり日本の「沖縄のオリジナルなスタイル」なんです。

私が音楽を通じてやろうとしているのは、西洋のアーティストや黒人アーティスト、日本のアーティストに対して、私たちの歴史が非常に知的であることを示すことです。すべての歴史がそう。プロデューサーが要求するものや、新しいポップソングだけでなく、もっと自分たちの歴史に目を向けるべきです。そうすれば、ポップソングは私たちに広がりのある可能性を提供していないことに気づくはずだから。

2010年に行われた、シアスター・ゲイツのパフォーマンス映像

西洋か東洋かよりも、まず歴史に目を向けることが重要だと。

歴史には非常に多くの知恵が詰まっていますからね。今や私たちブルースとは何か、ジャズとは何か、フォークとは何かを理解しています。しかしその一方で、失われた音楽、名前のつかなかった音楽もある。

歴史に目を向けることで、そうした失われた音楽を日本の音楽として、黒人音楽として、現代に引き出すことができるかもしれないのです。たとえそれが5世紀前に生み出されたものであっても、現代の視点から目を向けることで新しい音を生み出せるのではないかと私は考えています。

なるほど。そこにあなたは、私たちに広がりをもたらすような音楽の可能性を見出しているのですね。

だから私は、17世紀に常滑の陶工たちが何を歌っていたのか知りたいのです。彼らが何を聴いていたのか、子どもたちが何を歌っていたのか、女性たちが何を歌っていたのか、陶工たちの間で何が歌われていたのかを知りたい。

窯がうまく稼働して、素晴らしい陶器が焼き上がったとき陶工たちは何と言ったのか。窯を焚く前に祈りを捧げたとしたら、その祈りはどんなものだったのか。漆工や織物職人たちは一体何を歌っていたのか。もし、どれだけお金を稼いだかだけが重要なのであれば、残るのは売り上げの記録だけになり、魂の記録を永遠に失ってしまうんです。

新しい音楽の創出、音楽的イノベーションに必要なものとは

今回のパフォーマンスはザ・ブラック・モンクスの名義ですが、日本人のミュージシャン(林正樹、小山豊)が加わっています。これまで黒人のミュージシャン中心でやられてきた活動のなかで、今回のことにはどのような意味があるのでしょうか。

これは音楽自体が、いかにグローバルなものであるかを示す一例だと思います。林正樹さんは、楽理はもちろん、ジャズやゴスペル、実験的で即興的な音楽を理解しています。つまり私たちには共通の音楽的な言語がある。私はこれこそザ・ブラック・モンクスのあり方だと思います。というのも、ザ・ブラック・モンクスは人というよりもむしろ、音の概念に焦点を当てているからです。

今、J-POPについて考えていたんですが、J-POPは日本において成功している音楽ですよね。一方で、宗教的な儀式に関する音楽、寺院の音楽があり、それらは決して変わりません。

これと同じようなこととして、昔の歌には美しい物語があって、心を癒してくれる要素がたくさんある。でも、新しい音にもたくさんの可能性があります。だから、今夜の音楽は、ある意味で音の探求、もしかしたら音の衝突になるかもしれません。

音の概念に焦点を当てることで、古いものと新しいものの間にあるものを探訪するわけですね。

こう話していて、なぜかレイ・チャールズ(Ray Charles)を思い出します(と言って「I’ve Got A Woman」を歌う)。この歌はレイ・チャールズのバージョンでよく知られていますが、ゴスペルソングを土台にしています。

つまりレイ・チャールズがやったことは、100年も200年も変わらなかった霊歌のメロディーに、新しい歌詞と新しい命を吹き込み、テンポを上げただけ、とも言えます。こういったイノベーションを成しうるのは、必ずしも天才的な才能だけではないはずです。本当に必要なのは、その音楽を深く理解し、時間をかけて対峙することだと思うんです。

先ほどの歴史の話とつながるところがあります。

私は、日本の宗教音楽の歴史と、アフリカやアフリカ系アメリカ人の宗教音楽の歴史は非常に似ているところがあること、これらの音楽には深い繋がりがあるということをお伝えしたいのです。そして今、これらを混ぜ合わせた現代的な新しい音楽が必要だと考えています。

私はその音を模索し、実験する。私はプロの音楽家ではなく実験的なアーティストで、音や音楽は私の表現手段のひとつです。口から出る音を使って、「新しい音楽」を模索しているのです。

「民藝」がシアスター・ゲイツに伝えた、芸術の本質

「アフロ民藝」についても聞かせてください。「無名の工人たちによって作られた日常的な工芸品の美しさを称える運動」である民藝、そしてその物語を「1960年代、70年代、80年代アメリカでの『ブラック・イズ・ビューティフル』運動のような文化的抵抗の物語と重ね合わせ」て捉えたのが、「アフロ民藝」の大まかなコンセプトかと思います。2004年に愛知県常滑市で陶芸を学ぶために来日して以来、あなたは「民藝」というものにどのようなスタンスで向き合っているのでしょうか。

まず、民藝は私の実践の核になるものだと思う。たとえば、親戚・家族のなかにひとりは変わり者のおじさん、風変わりなおばさんっていますよね。彼らにその半生について質問してみれば、そこに何か素晴らしいものが隠れていることに気づくかもしれない。

そういうように偉大なものというのは、しばしばすぐ目の前にあるものです。でもそれが誰にも称賛されていなかったり、たとえばVOGUEでレビューされていなかったり、ミシュランの星が付いていなかったり、というだけで気づかれないままでいる。

私は日本という国の「訪問者」ですが、そうであるからこそ気づくことができる魅力があるように思っています。私が民藝などに抱く魅力をエネルギーに、ある意味、日本人とは違う視点を持って関わることができる。これは私が外部の人間であることの恩恵ですね。

とはいえ外の人間でなくとも、日本のアーティストには、日本の伝統工芸に誇りを持ち、讃える価値がある。でも実際には、ポップアートが注目されがちです。それは理解できますけどね。誰だって毎日毎日、自分の伝統ばかりを見ていたい人ばかりではないですから。

「アフロ民藝」の展示を観て、民藝という昔から身近にあるけれど目を向けてこなかったものと、自分にとって聴き馴染みのあるブラックミュージックが対等、並列のものとして提示されていたのがすごく新鮮でした。あなたは展覧会の開催にあたって、「アフロ民藝は融合とも衝突とも異なります。むしろ、ものづくりと友情を通じて、人が文化の持つ影響力の可能性に身をゆだねたときに何が起こるかを示すものだと言えます」と言葉にしていましたが、これはどういうことなのでしょうか?

日本の美学や哲学、宗教は、ブラックアーティストである私の作品のDNAを変えました。たとえ私の作品が「これでもか」というほどブラックに見えたとしても、常滑との出会い、禅の実践を通じた仏教への理解、おにぎりの包装から民謡、禅僧の死生観まで、さまざまな影響が息づいているので、いわゆるブラックアートとはどこかが違うんです。

今回、日本で開催した展覧会の背景として大きくあったのは、常滑に敬意を表したいという想いでした。民藝以前の時代、常滑で作られた器は知多半島を越えて運ばれ、九州や岐阜などでも見つかっています。

常滑は日本の工芸の歴史において重要な存在にあるにもかかわらず、今ではその存在が忘れられています。しかし常滑には、今でも常滑を大切に思い、情熱を持つ人々がいる。今回の展覧会、特に『小出コレクション*』通じて、常滑の歴史、ひとりの陶芸家の生涯を見つめてほしいと思っていました。

*小出コレクション:『シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝』で展示された、常滑市の陶芸家・小出芳弘(1941-2022)の約2万点に及ぶ作品群のこと。小出は伝統的な常滑焼を研究しながら作陶を続けていた作家で、死後に遺された制作量に圧倒されたゲイツは、小出の生涯を引き受けることを決め、作品を梱包し、目録を作成、展覧会ではインスタレーション作品として展示された(展示図録『シアスター・ゲイツ:アフロ民藝』P.256参照)

民藝との出会いはあなたにどんなインスピレーションをもたらしたのでしょうか。

濱田庄司と木喰(もくじき)、この二人が私にとって最初の出会いです。私にとって民藝とは、哲学や宗教、工芸、そして芸術が交差する世界でした。まずバーナード・リーチ(Bernard Leach)というイギリスの陶芸家がいて、彼が濱田庄司を英語圏の私たちに紹介してくれました。私が最初に見た濱田の作品は花瓶のようなものでした。

そして木喰です。毎日彫刻を作ることに人生を捧げた木喰は、日本各地を旅しながら毎日彫り続け、時にはその作品を寺院に残し、時には人々に贈っていました。後年、その木喰の像を調査・蒐集したのが、民藝運動を提唱者で宗教哲学者の柳宗悦です。

柳は木喰の表現豊かな木像に、個人の感情を超えた「無私」の美を見出しました。無名の工人たちが同じ形の壺や木像を何度も作り続けるなかで、無意識のうちに神仏や自然の真理を感じさせる美に到達したのではないか——柳はこう説きました。

これは私の個人的な見解ですが、一つひとつ表情の異なる木喰の木像には、神仏との真に個人的な対話が表現されているようにも思うのです。この感覚こそ、まさに芸術の本質だと感じます。

私にとっては濱田も木喰も、ただ純粋にアーティストとして生きるために人生を捧げていたように見えます。その潔さが本当にクールだと思う。私もすべてを捨てて、ただ木を見つめて彫り続けて、それを行く先々で人に贈るような生き方ができたらいいのに。もうメールも電話も予定もなしで、ただ木を彫るだけ。そういう生き方ができたらどんなにいいものか。こういうインタビューすら受けることもなくね(笑)。

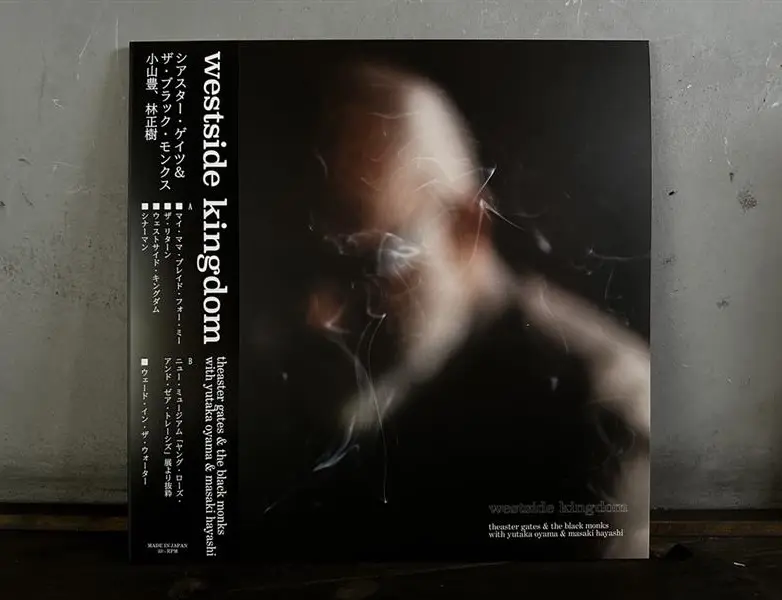

インタビュー当日に行われたライブレコーディングの音源を含んだレコードが10月5日にシカゴでリリース。その後、愛知県常滑市でシアスター・ゲイツがオープンする会場で販売予定。

Westside Kingdom

Theaster Gates & The Black Monks、小山豊、林正樹

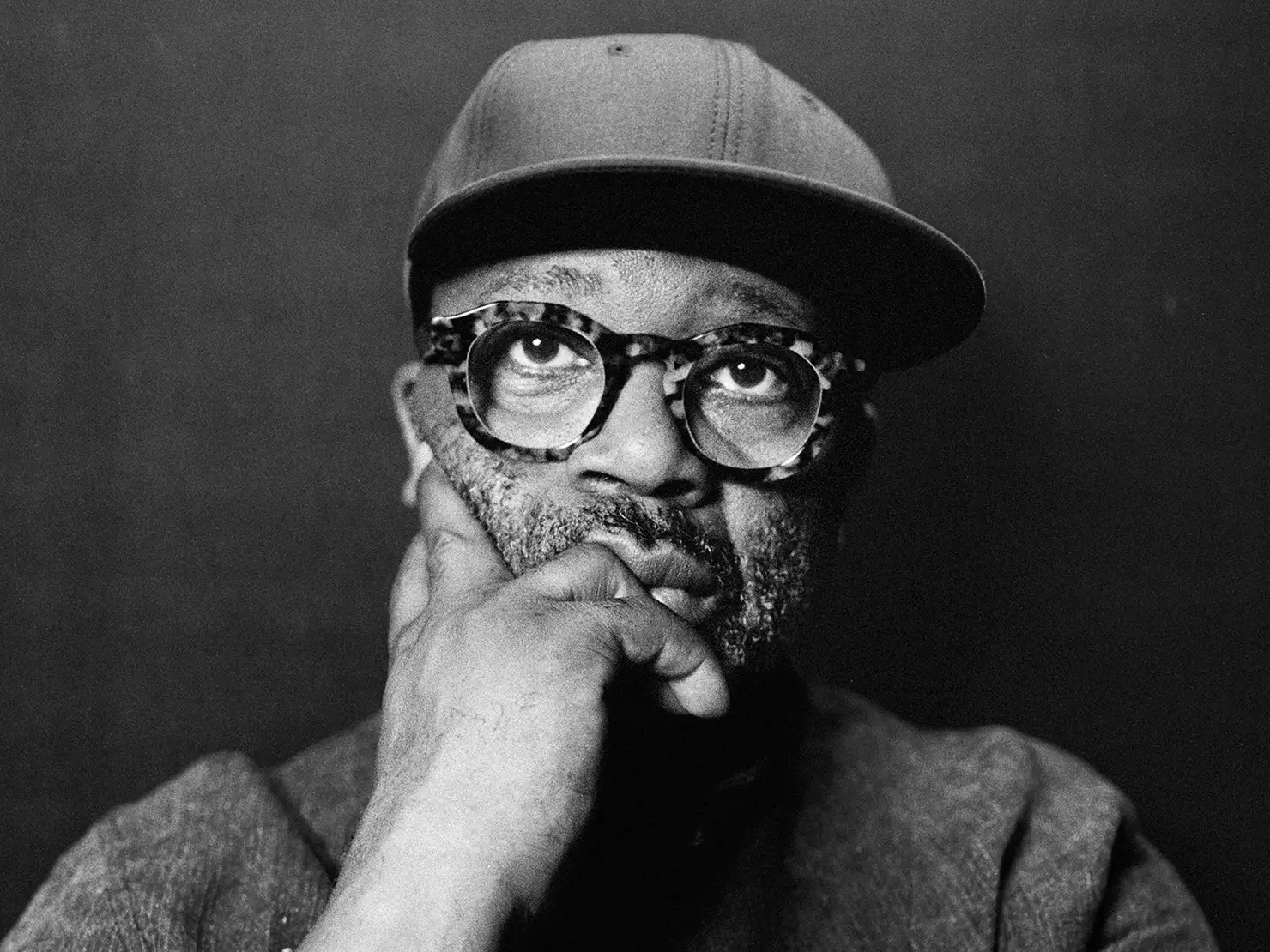

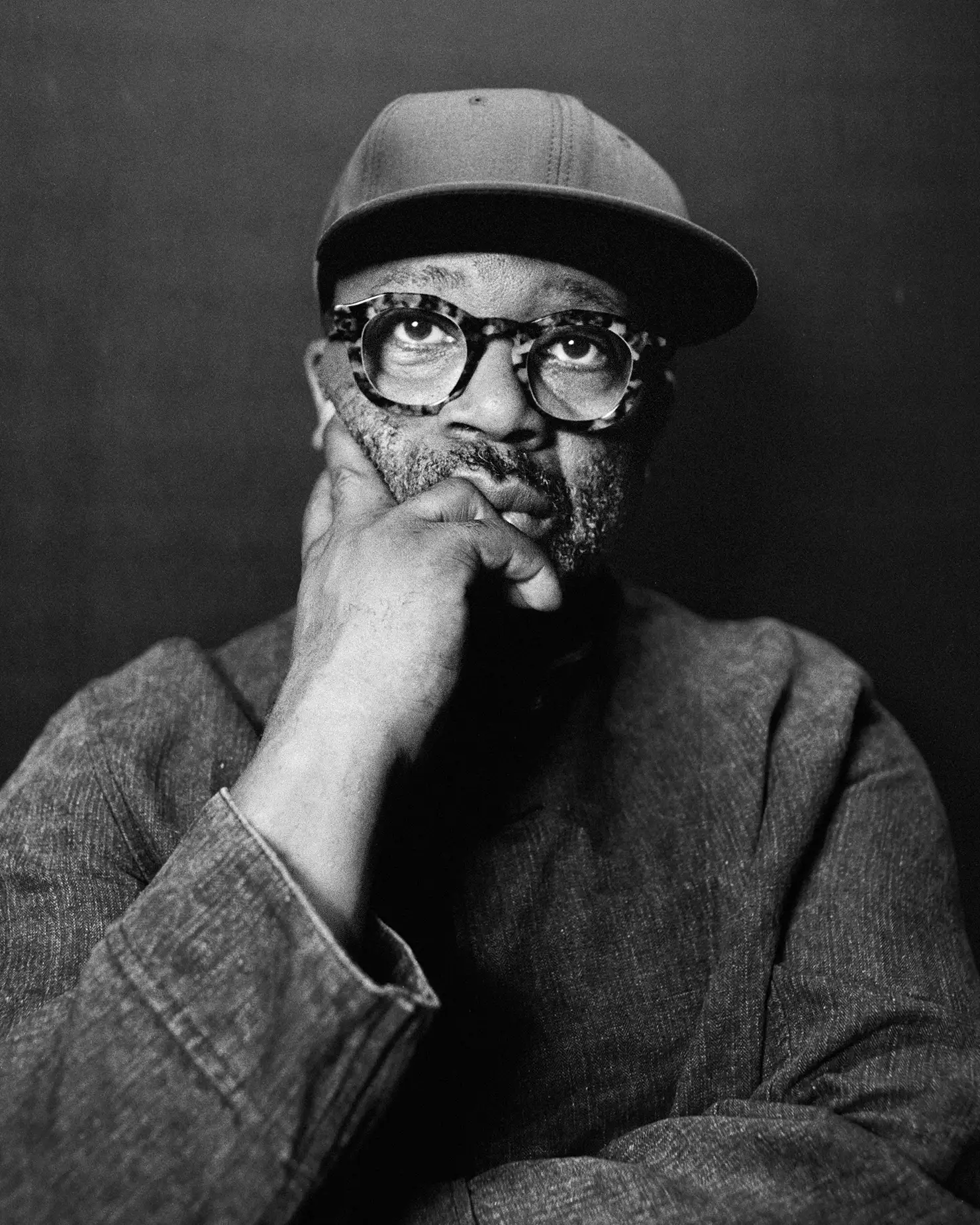

Theaster Gates

1973年、米国イリノイ州シカゴ生まれ、同地在住。アイオワ州立大学と南アフリカのケープタウン大学で都市デザイン、陶芸、宗教学、視覚芸術を学ぶ。土という素材、空間、アーカイブ、物質性などの視覚芸術理論を用いて、クラフト、ブラックネス(黒人であること)、そして他の認識されてこなかった伝統や歴史の複雑さを巧みに表現している。2004年、愛知県常滑市『とこなめ国際やきものホームステイ』(IWCAT)への参加を機に、現在まで20年にわたり常滑市の陶磁器の文化的価値と伝統に敬意と強い関心を持ち、陶芸家や地域の人々と関係を築く。ザ・ブラック・モンクスでの音楽活動でも知られる。2024年4月24日〜9月1日の期間、森美術館で『シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝』が開催された。

Interview:Masaaki Hara

Photo:Mitsuru Nishimura

Translate:Kazumi Someya

Text & Edit:Shoichi Yamamoto