多様な文化、宗教、言語が存在し、唯一無二の存在感を放つ国、インド共和国。かつてザ・ビートルズ(The Beatles、とりわけ、ジョン・レノンとジョージ・ハリスン)が音楽や哲学、精神性に深く傾倒したことは広く知られているが、その計り知れない多様性と魅力は、今日も人々を魅了し続けている。そんなインドには、ガンジス川などの聖なる川が流れる4つの都市を3年ごとに巡回しながら開催される「クンブ・メーラ」と呼ばれるヒンドゥー教徒の平和の祭典がある。

そして、2025年は、「シヴァラートリー」と呼ばれるシヴァ神を祭る催しとも重なることから、実に144年に一度の今世紀最大の祭典となり、世界中のヒンドゥー教徒が聖なる川の合流地点であるプラヤーグラージに集結したのだ。そんな機会を逃すまいとインドへと足を運んだのは、東京・学芸大学でインド・ゴア地方の料理を提供する「表面張力」の店主、加藤伊織さん。今回はかねてより交流があるWATARIGARSUの倉本潤が彼の店へと赴き、北のデリー、東のバラナシ、南のゴアと各地を巡った加藤さんの魂を揺さぶるインド旅、「インド放浪記」について興奮冷めやらぬうちにその全貌を訊いた。

前編では、デリーからバラナシまでの旅の道中を紹介していく。

世界最大の祭り、クンブ・メーラ。

無事帰ってきましたね(笑)。

いや〜、帰ってきましたよ! 今回の旅はヤバかった。もう、色々ありすぎて……。

途中、体調を崩して辛そうな写真が送られてきましたけど、大丈夫だったんですか?

今回のインド旅では、クンブ・メーラっていう世界最大級のヒンドゥー教徒の祭典に参加してきたんですけど、人の数が凄すぎて、とにかく食らってしまって。食あたりというより、ウイルス性の胃腸炎になってしまい、チーズトーストとビスケットで凌いでいました(笑)。政府の公式発表では1月末から2月末までに3億人集まると聞いていたんですけど、実際には1月末の時点で5億人も集まっちゃったみたいで……。とにかく、いままで経験したことがないほどの大きな群衆を目の当たりにして、そのエネルギーと信仰の力に圧倒されてしまいましたね。

5億人! 相当数の人が集まっているという状況は電車事故のニュースを見て知ったのですが、もはや、地球最大規模の祭りと言っても過言ではないですね。

デリーとバラナシの間にあるプラヤーグラージという場所がメイン会場になっていたんですけど、バラナシに拠点を置く人は多く、僕もそのひとりでした。ただ、寝台バスでそこまで移動してきたのはいいものの、プラヤーグラージ行きのチケットはすでに完売していて鉄道移動は叶わず、肝心のプラヤーグラージもパンク寸前。交通網も完全に麻痺していて、その余波がバラナシにまで及んできている状況でした。溢れ返った人で町自体にも交通規制がかかり、公共交通機関には人が殺到、電車に乗ろうとプラットホームによじ登る人までいて、報道されない事故もたくさん起きていたんです。当然ながら目的地には辿り着けなかったのですが、「サドゥー」と呼ばれるシヴァ派の修行僧たちはバラナシにも滞在していたので、この町に滞在したままクンブ・メーラの余波を体験することにしました。

それだけ人が集まる状況って人生でなかなか体験できないですよね。あっても、せいぜいフェス会場ぐらいでしょう。

みんな「サラスヴァティ*! サラスヴァティ!」って神様の名前を叫んだりしてものすごく高揚している様子だったし、日本のフェスや花火大会みたいに主催者が管理しているわけではないので、町に呑まれるのも時間の問題というか、とにかく凄まじい体験の連続でした。

クンブ・メーラ真っ只中のバラナシではどのように過ごされていましたか?

サラスヴァティ:ヒンドゥー教の学問・芸術・知恵の女神。白い衣をまとい、ヴィーナ(楽器)を弾く姿で描かれることが多い。仏教では弁才天として取り入れられ、日本でも信仰されている。

クンブ・メーラ最終日の2月26日はシヴァラートリーも同時開催されていて、その演目として約80kmのお遍路コースがあって18時間ぐらい歩くんですけど、軽い気持ちで彼らについていったら巡礼者の通行を妨げないようにあらゆる道が封鎖されていて、気づけば袋小路のような場所に閉じ込められてしまったんです……。「ここで18時間過ごすのか」と思った途端に人生ではじめてパニックに陥ってしまったんですけど、明日の予定もあったので、アーミーみたいな人たちに頼んで何とか脱出させてもらいました。なので、基本的には路地に迷い込んでは吸い込まれ、予期せぬ道を散歩するような日々を送っていました。

ふと河原のほうに目をやると亡くなった人を焼いていたりして、死生観についても考えさせられましたね。日本に帰ってきて3日経つのにいまだに食欲がないというか、やっと食材に触れられるようになったぐらいなんです……。

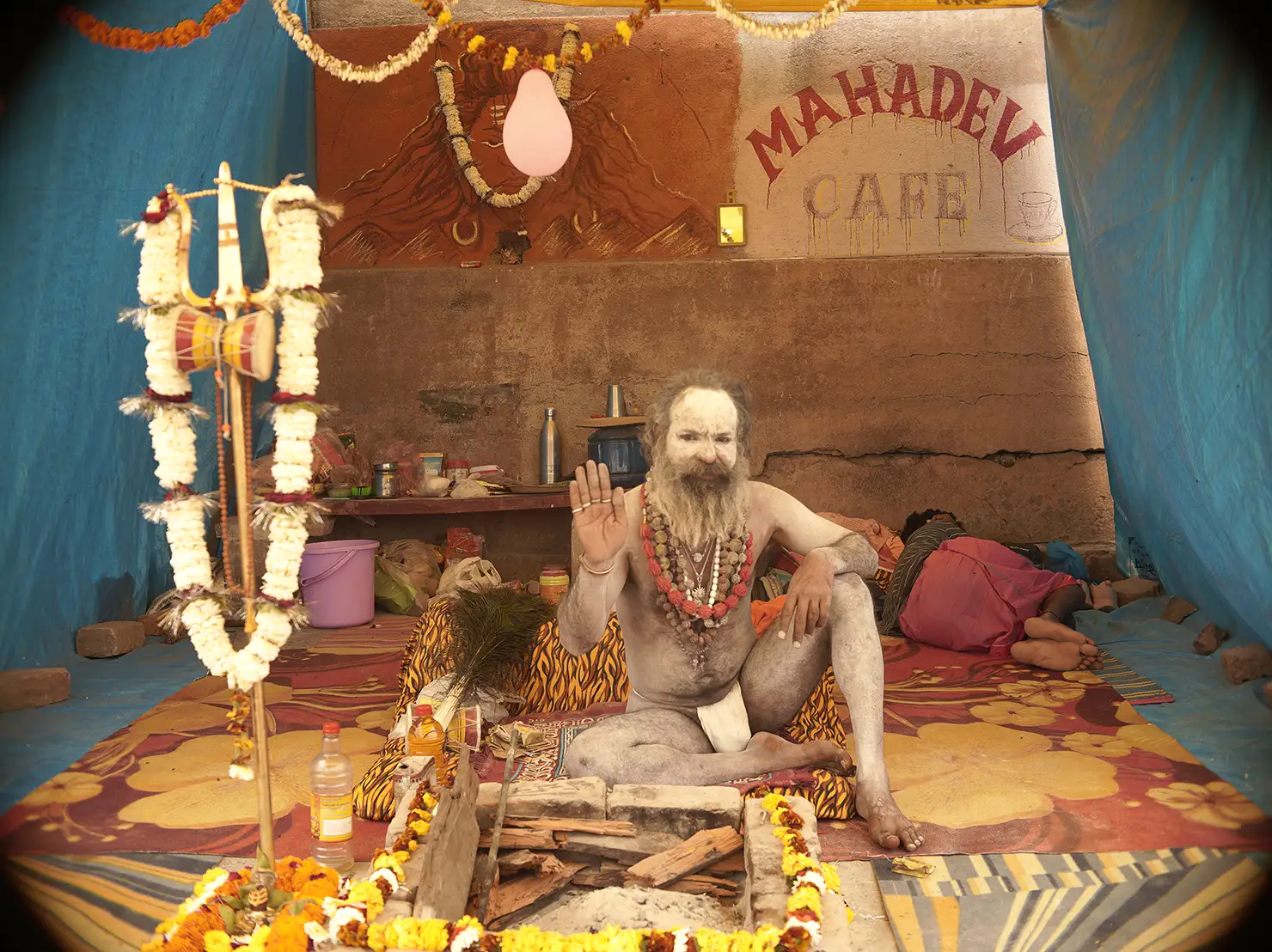

それは大変な経験でしたね…….。このテントのなかに入っている人たちがサドゥーと呼ばれる人なのでしょうか?

そうです。サドゥーは、世界中からヒンドゥー教徒が集まってくるこの時期とかにガンジス川のほとりにガートと呼ばれる仮設テントを建てて、そこで沐浴しながら説教を唱える日々を送っているんです。全身に灰を塗っていて真っ白なのが特徴です。ヒンドゥー教徒たちは、彼らの説法を聞きに全国から集まって巡礼しに来ているんですよ。だから、クンブ・メーラは基本的には彼らの沐浴祭というわけなんです。

説法というのは、どのような感じで行われるんですか?

サドゥーのテントには割と自由に入っていけるので面白そうなサドゥーを探すんですけど、神経質だったり、ずっと真面目にマントラを唱えていたり、いろいろなサドゥーがいるんです。弟子が説教を受ける巡礼者の列を整理しているところもあれば、全然人気がないところもあります。これまでも何回かインドには来ているし、右か左か、旅をする上で自分の嗅覚には自信があったけど、今回ばかりは宗教や信仰の力を肌で感じたし、144年に一度というタイミングで巡礼しに来たヒンドゥー教徒という圧倒的なまでのマジョリティを眼前に旅行者はただただその波に呑まれるしかなくて。

ちなみに、祭り以外の時期は、サドゥーたちはどこで何をやっているんですか?

普段はヒマラヤの洞窟に住んでいたりするから祭りのあとは山に帰っていくんですけど、そこで何をやっているかというと、基本的にはヨガをやっているみたいです。右腕を上げ続けるとか、片足で立ち続けるとか、それぞれが自分の定めたルールに従いながらいろいろな修行をしているんです。そのなかでも厳しい修行を経た人気のサドゥーには弟子がついたりしていて、その弟子たちが彼らの身のまわりの世話をしながら、カンパなどでお金を稼いで食べさせている。「ナガババ」と呼ばれる地位が高いサドゥーはみんな裸で過ごしているので、洋服を着ているサドゥーはこれからさらに修行を積んでいく若い修行僧ということが多いです。でも、インドでカーストを飛び越えるにはサドゥーになるかITをやるかしかないから、サドゥーの人口も400万人以上と決して少なくはないみたいです。

要は、仙人みたいな感じなんですね。

そうそう、仙人のモデルにもなっているんですよ。リトルシヴァと呼ばれるほどだから、シヴァ*の化身として扱われているんですよね。みんなにありがたがられているし、有名なサドゥーほど神のように崇められていて。細い路地に迷い込んで右往左往していたときも「こっちが正解の道だよ」って声をかけられるんですけど、説法を受けるのはわかっていながらも、ついつい安心感を求めてそっちへ行ってしまうのは不思議な体験でしたね。

*シヴァ:ヒンドゥー教の主神の一柱であり、ブラフマー、ヴィシュヌとともに三神一体(トリムルティ)を形成する。シヴァ派では最高神とされ、宇宙の「破壊と再生」を司る。

あと、祭りが食からはじまっている点も面白くて。その日は祭り用の炊き出し料理が全部ベジタリアンになっていて、刺激の強い食材を避ける厳格なヒンドゥー・ベジタリアンと一緒で、ニンニクも生姜も使っていなかったんです。

もちろん、イスラム教徒や仏教徒の人たちにとっては普通の日ではあるんですけど、卵、乳製品、蜂蜜などの動物性食品を一切摂らないピュアベジタリアン(=ヴィーガン)を徹底している場所は多かったです。あとは音楽ですよね。町中で爆音が鳴り響いていたんです。待ったなしというか、もうほぼ強制的に町がそうなっている状態でした。

どんな祭りにも音楽はつきものなんですね。バラナシの町にはどのような音楽が流れていたのでしょうか?

基本的には言葉に意味をもたない「ドゥルパド」という古典音楽が特設コンサート会場をはじめ、町の至る所に設置されたサウンドシステムからとにかく爆音で流れていましたね。鼓笛隊みたいな人たちも練り歩いているし、まるで音楽がそこに集まった群衆をシンクロさせるために存在しているような感じ。どこまでがドゥルパドを指すのかはわかりませんが、インドの大衆音楽をメインに四つ打ちも常に鳴り響いているので、音からは逃げられないんですよ。町そのものが音楽になったっていう感覚が正しい気がします。

“タイパ” とは真逆の発想。

先日、インド旅行へ行く直前にお店へおじゃました際、マントラとドゥルパドについて話していたじゃないですか。マントラというのは短い言葉に意味をもたせて唱えるものだと思うのですが、それとは対照的に言葉の意味を排除して音にフォーカスしたのがドゥルパドなんでしたっけ?

そうです。サンスクリット語で「文字」「言葉」を意味するのがマントラで、呪文を唱えるように、お祈りや瞑想から言葉の意味にフォーカスしながら発展していったのですが、それと枝分かれするように発展したのがドゥルパドという古典音楽。現在はほぼ途絶えてしまったようなのですが、そこからさらに枝分かれして音の解像度に重きを置いたダーガル派というのが最近のメインストリームになっているようです。言葉ではなく、その音のもつバイブレーションに着目しているみたいで、ヨガのように、大いなる意志や超越者みたいな存在にリンクさせる、もしくは、それを振動で探ることが目的のようで、ナーダヨーガとも呼ばれるそうです。

人間から発される音でも、声になったり、音になったりするのは面白いですね。

声の時点ではまだ誰かに所属しているけど、音になると属性から解き放たれて普遍化すると考えられているみたいです。何の宗教とか、どんな神様とかは関係なくて、音のもつバイブレーションを大切にしているんだそう。歴史的にインドを支配していたような為政者から王宮に招かれて演奏することもあったようですが、なかにはイスラム教の唯一絶対神であるアッラーが出てくることもあるみたいで。

どのようなルーツがあったのか気になるものの、音楽の寛大さを感じますね。

これは知り合いのドゥルパド奏者の方から聞いた話なんですが、あるヒンドゥー教の寺の修行僧たちが、マントラの意味や神様の名前とは関係なく、例えば、シヴァであれば「シ」のもつ音の解像度を研究しはじめたみたいで、その後、寺から出て研究を重ねた末に体系化されていったのがドゥルパドの起源と言われているようなんです。

詳細はわかりませんが、とにかく、その祭典が祭り期間中の会場でも夜から朝にかけてやっていて、面白いのが、いきなり大御所の演奏からはじまるんですよね。普通であればまず若手が前座で引っ張って最後に大御所が出てくると思うんですけど、早く帰って寝たいらしくて、一番最初に出てくる(笑)。インドの人って欲に忠実なんでしょうね。

日本では欲を出すことがタブーとされる傾向がある気がしますけど、正反対ですね。ちなみに町で組まれていたサウンドシステムはどんな感じだったんですか?

音質というよりも音量重視、決して良質な音と言えるものではなかったですね。ただ、ドゥルパドの音楽は言葉に意味をもたせてはいけないから、あくまでも音として捉えているし、この会場でこの大きさ? というぐらい大きなスピーカーが入っていて、とにかく音が全部デカいんですよ(笑)。多分、音楽が好きというよりも音好きというか、とにかく音が必要という感じでした。確かに、そんなに音質を求めて聴くようなテンションにはならないというのもわかるんですけど、音楽にもいろいろな宗派があるみたいで、基本的にはドゥルパドが町の音と一体化しながら鳴っていました。

そういう音楽って、データ音源として持ち歩くという意味ではデジタルとして切り離せないというか、アナログのような感覚がありません? 音源として聴くにはクリーン過ぎるというか。

“町そのものが音楽になった” って言いましたけど、まさにそうで、インドのデカい雑踏の音や匂いとミックスされてはじめて存在感があるというか、フィールドレコーディングされたような感覚に近いと思うんです。そこかしこに大きな音が鳴ってはいるんですけど、音質が良くないというよりは、町に落ちているものという感じで馴染んでいるから、僕らの感覚で聴くと違和感はあるんですけど、インドで聴くと不思議とハマっているんですよ。リズムが身体に馴染んでくるというか。同じ音を東京にもってきたら、きっと全然違って聴こえるんでしょうね。

音楽にも聴くべき場所やタイミング、外には持ち出せない領域のようなものがあるのかもしれませんね。

ところで、インド入りして最初にデリーを訪れたと思うのですが、レコード店にも寄ったと言っていましたよね?

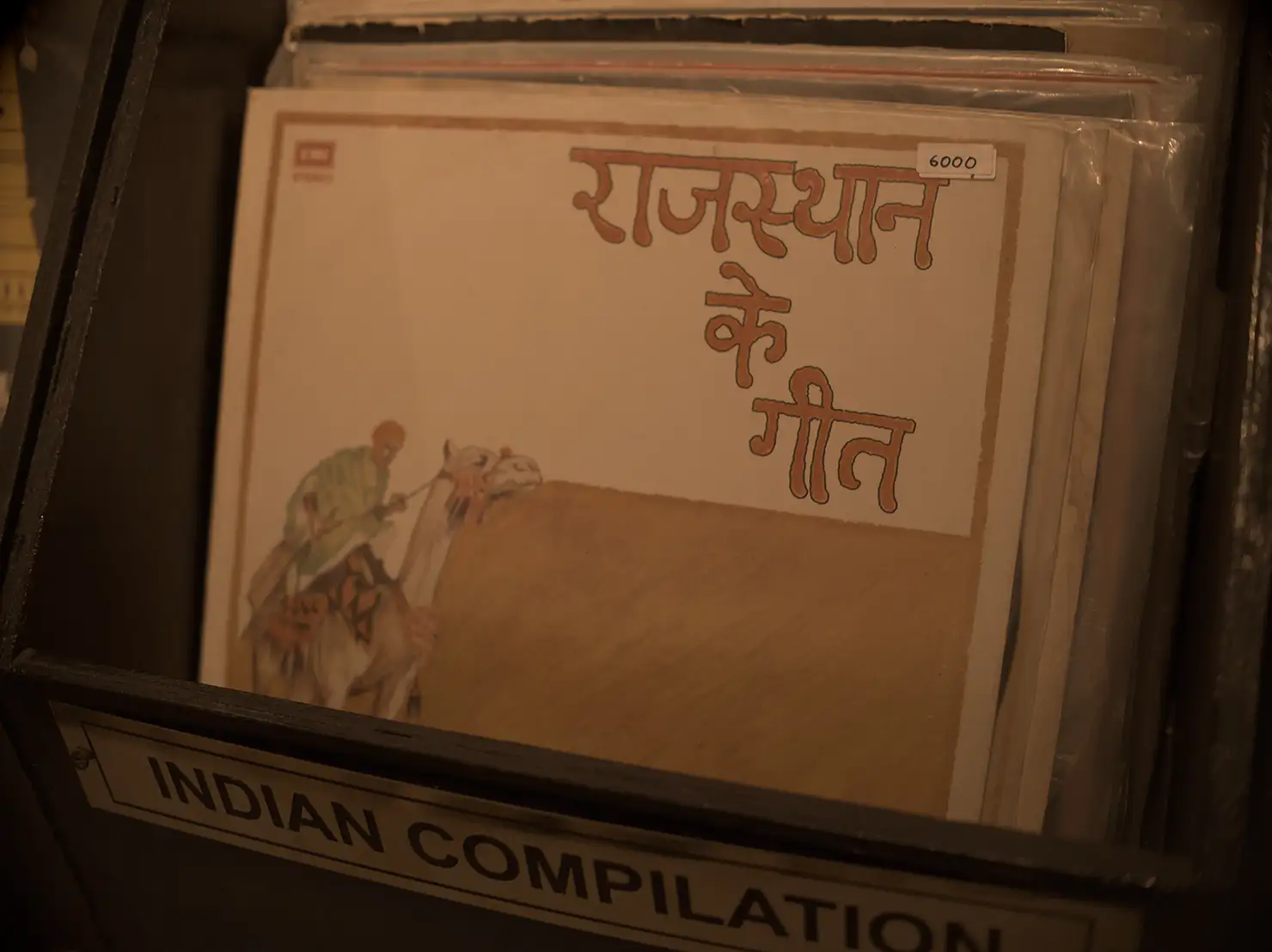

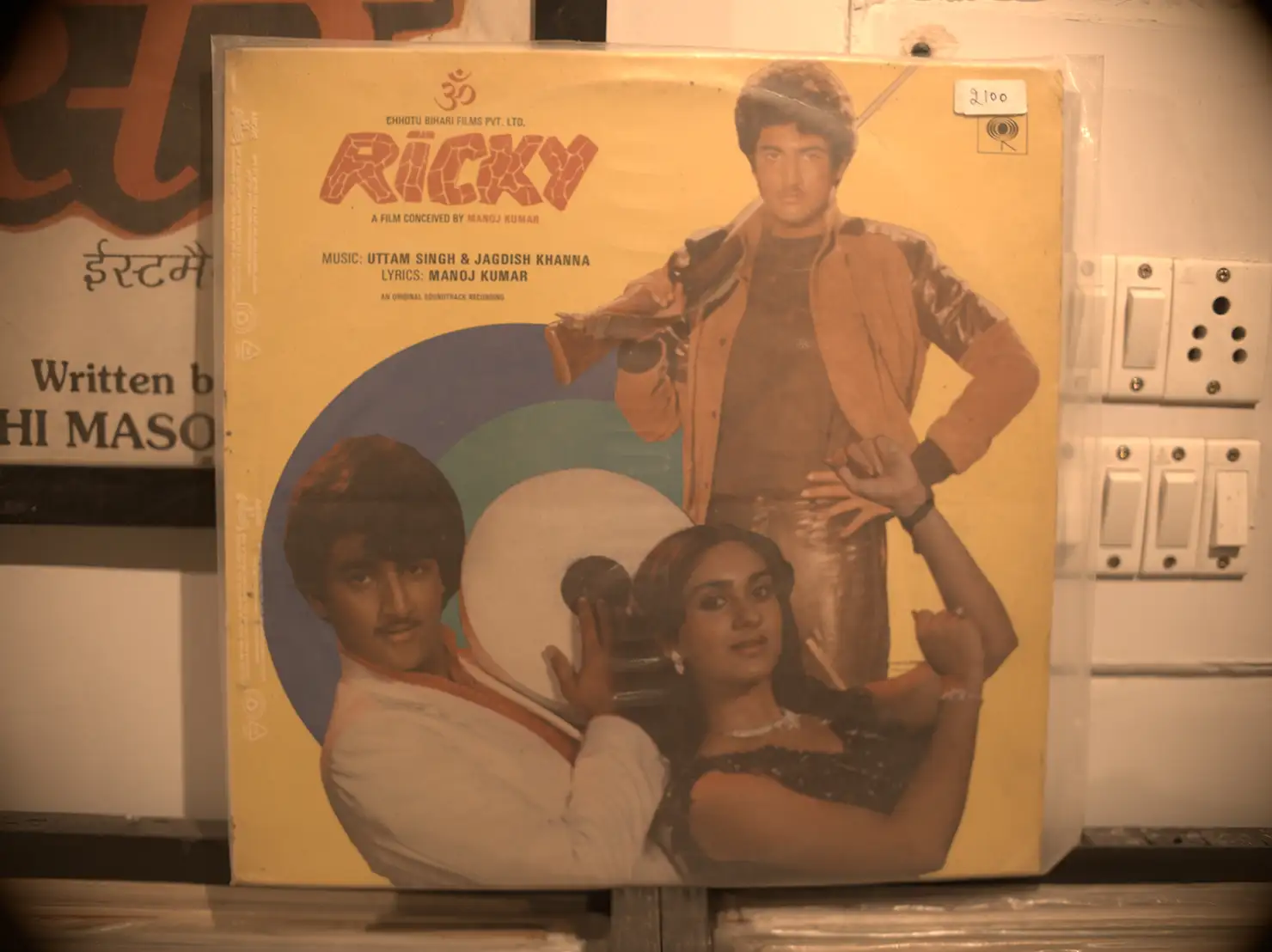

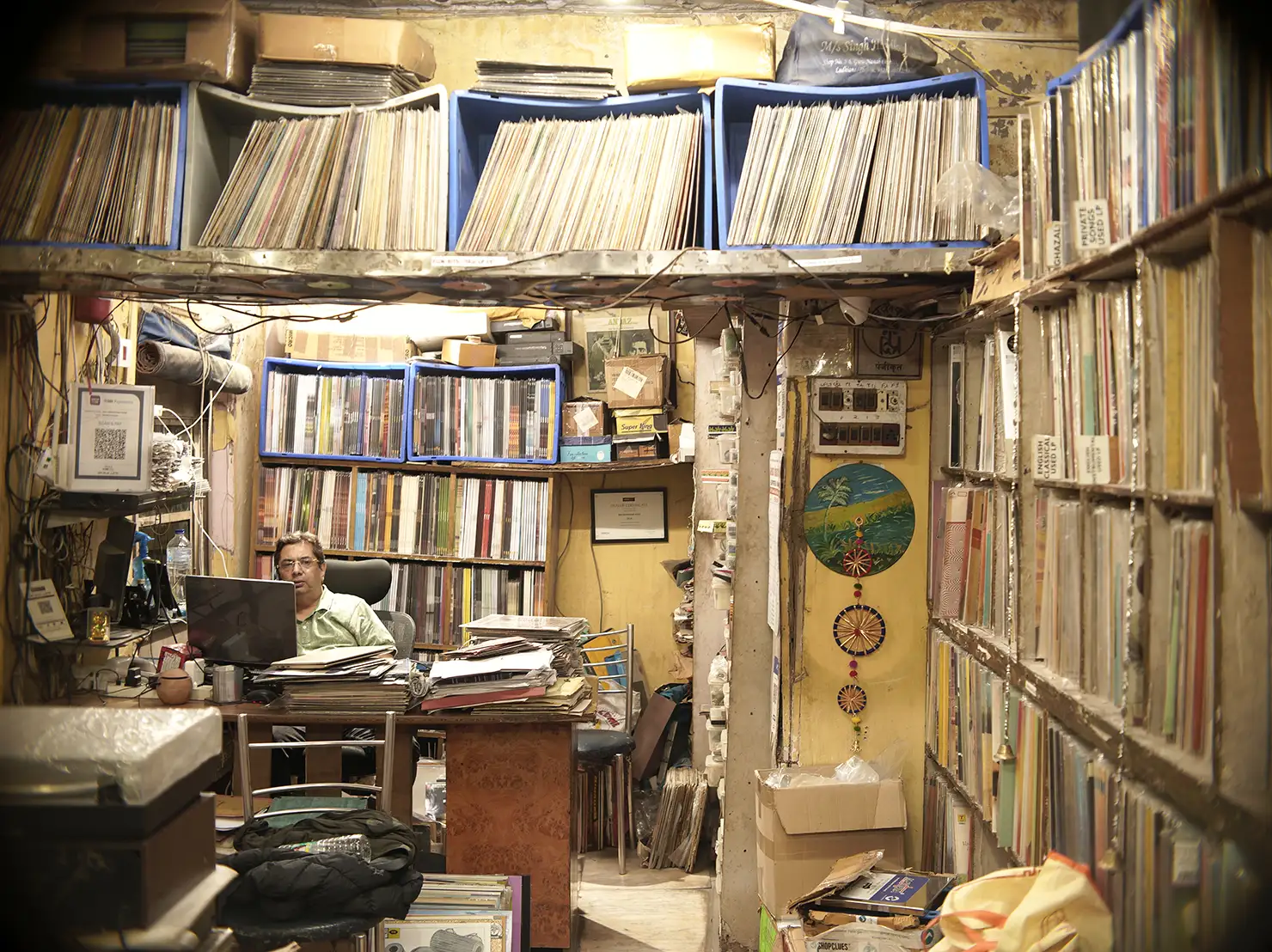

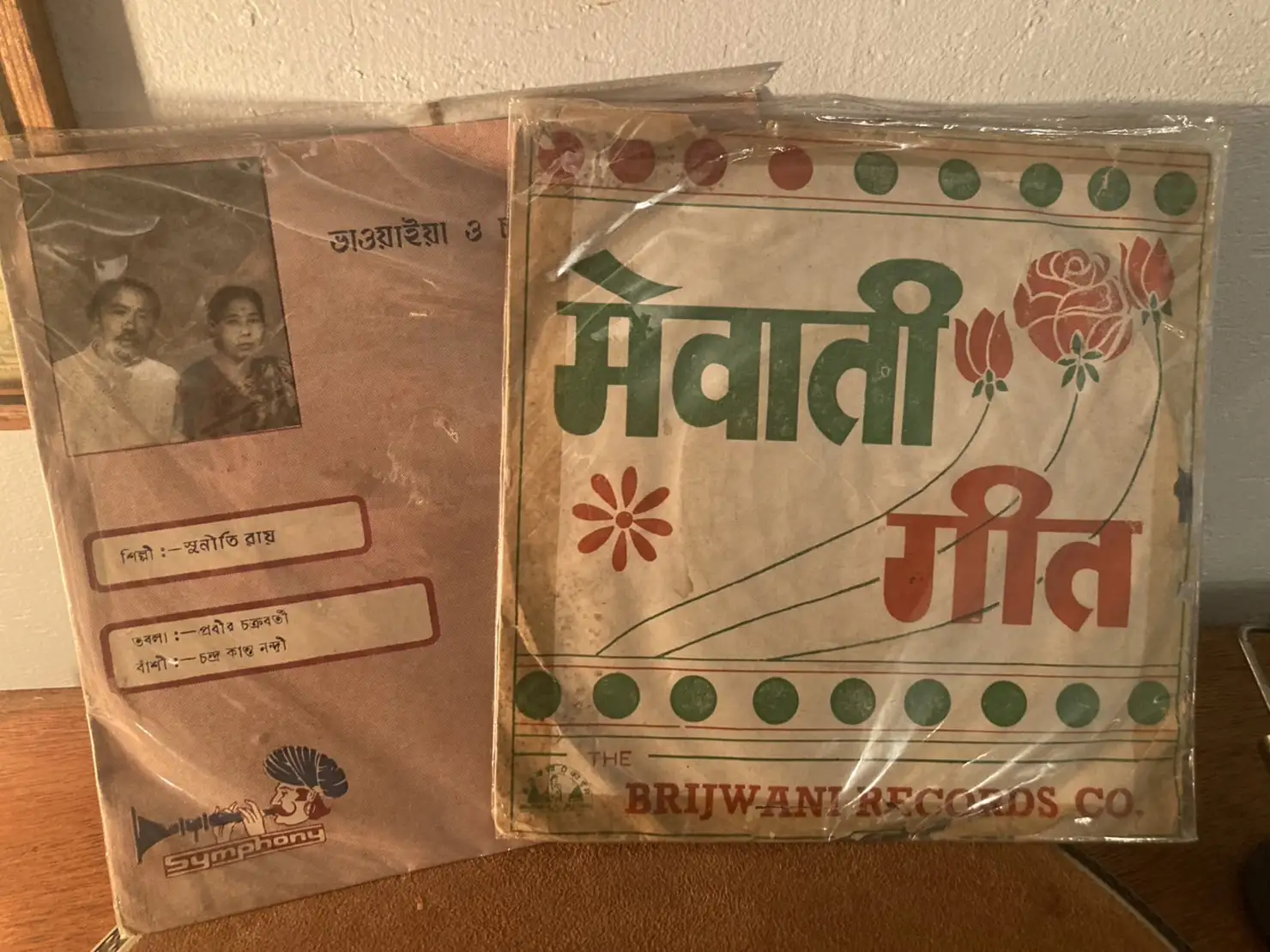

最初に訪れたデリーでは、Pagal Records StoreとNew Gramophone Houseの2軒のレコード店を見てきました。どれがいいとか全くわからなかったからジャケ買いしてきたんですけど、どのアナログレコードも最低4,000円ぐらいして、結構高かったです。

物価も以前より上がってて、昔は200〜300円だったドミトリーの部屋が1,000円ぐらいになってましたし、旅の道中は常にレコード屋を探していたんですけど、デリーとか大都市にしかなかったですね。やっぱりレコードプレーヤーとかも結構値が張るので、完全に嗜好品という感じでした。

レコード店で扱っているアナログレコードは、宗教音楽とかがメインになるんですか?

そんなこともなくて、ボリウッドが一番人気でしたね。映画のサントラ的な感じ。ジャンルとしては、ボリウッド、インディアンクラシック、レゲエ、サウンドトラック、ポップ、あとは民謡とかに分かれていました。あとは、シタール奏者で有名なラヴィ・シャンカル(Ravi Shankar)とかも人気でした。アナログレコード以外にもカセットテープとかが結構ありましたね。それぞれの地域に有名なシタール奏者なんかがいて、みんなそういうミュージシャンの音楽を聴いているみたいです。Pagal Records Storeはインドの代官山のような場所にあって、蔦屋はないものの(笑)、地面が土なのにスケボーやってたりするようなヒップスポットでした。

で、この2枚が今回買ってきたアナログレコードです。

全く知らないレコードばかり(笑)。やはり、世界は広いですね。意外とメロウな音楽とかも風土に合っていそうですけど、そういう曲は町には流れないんですか?

基本的にはリズムがあって高揚感のある曲ばかり流れているんですけど、光と影みたいな感じで、意外とアンビエントも合うんですよね。シタールとかも倍音楽器ですし、メディテーション音楽はヨガとも相性がいい。途中、もってきたポータブルスピーカーでアンビエントを流しながら町中散歩していたんですけど、ばっちりハマってましたもん。町の人たちからも「いいね!」ってリアクションが返ってきて、結構フックしていました。

ただ、音楽を聴くにしても、5分で楽しみたいというよりも一曲2時間とかの曲がざらにあったりして、曲のなかにも「ラーガ」といって、数千年にもわたるインド古典音楽には音階や旋法が無数に存在していて、演奏体系を説明するような概念があるんです。そこには物語が描かれていたりするし、音楽の捉え方が僕らとは違うんじゃないかなって思っているんですけど、それこそ「人生は続いていくんだ」という感覚というか。いま日本でよく耳にする “タイパ” とはまさに真逆の発想ですよね。前世、来世、そんな時間軸で音楽を聴いているような気がするんです。

町全体で音楽を感じるというのはインドならではの体験のようにも思いますが、祭りに関して言えば、確かに日本でも町に音が鳴り響いていますよね。

やっぱり、祭りと音とは切り離せないんだと思うんですよね。でも、日本とインドではスピーカーに求める機能が異なるところが面白いですよね。インドのスピーカーメーカーだったら高揚感とか多幸感を表現する感覚に長けているのかと思ったら、意外と音質よりも音量重視なところがあって。

でも、もしかしたら僕らがインドのレベルに全然及んでいないだけなのかもしれませんよ。日本は音量を上げづらい環境だったからこそ音質にこだわっていったのかもしれない。

いかに大音量を出せるかに早く気づけってことなのかな(笑)。そうなると、インドのスピーカーメーカーも俄然気になってきましたね。もしかしたら音をデカく聴くことこそが音楽の本質なのかもしれない。

Photos:加藤伊織

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)