オーディオの世界で長く使われてきた「ハイファイ(Hi-Fi/高忠実度)」という言葉。録音された原音に忠実であることを意味し、時代が変わっても語られ続けてきました。録音の意図をそのまま再現するのか、それとも自分にとって心地よい音を追求するのか──その捉え方は人によってさまざまです。オーディオライターの炭山アキラさんが、自身の経験を踏まえて「ハイファイ」の本質を語ります。

“ハイファイ” に正解は存在する?

若い人たちには、もうちょっと死語に近い言葉の響きかもしれませんが、「ハイファイ」という言葉があります。英語で書くとHi-Fi、Hi-Fidelity(高忠実度)という意味です。ステレオ以前、電蓄やラジオがメインの音楽再生装置だった頃からある、とても由緒正しき業界用語です。

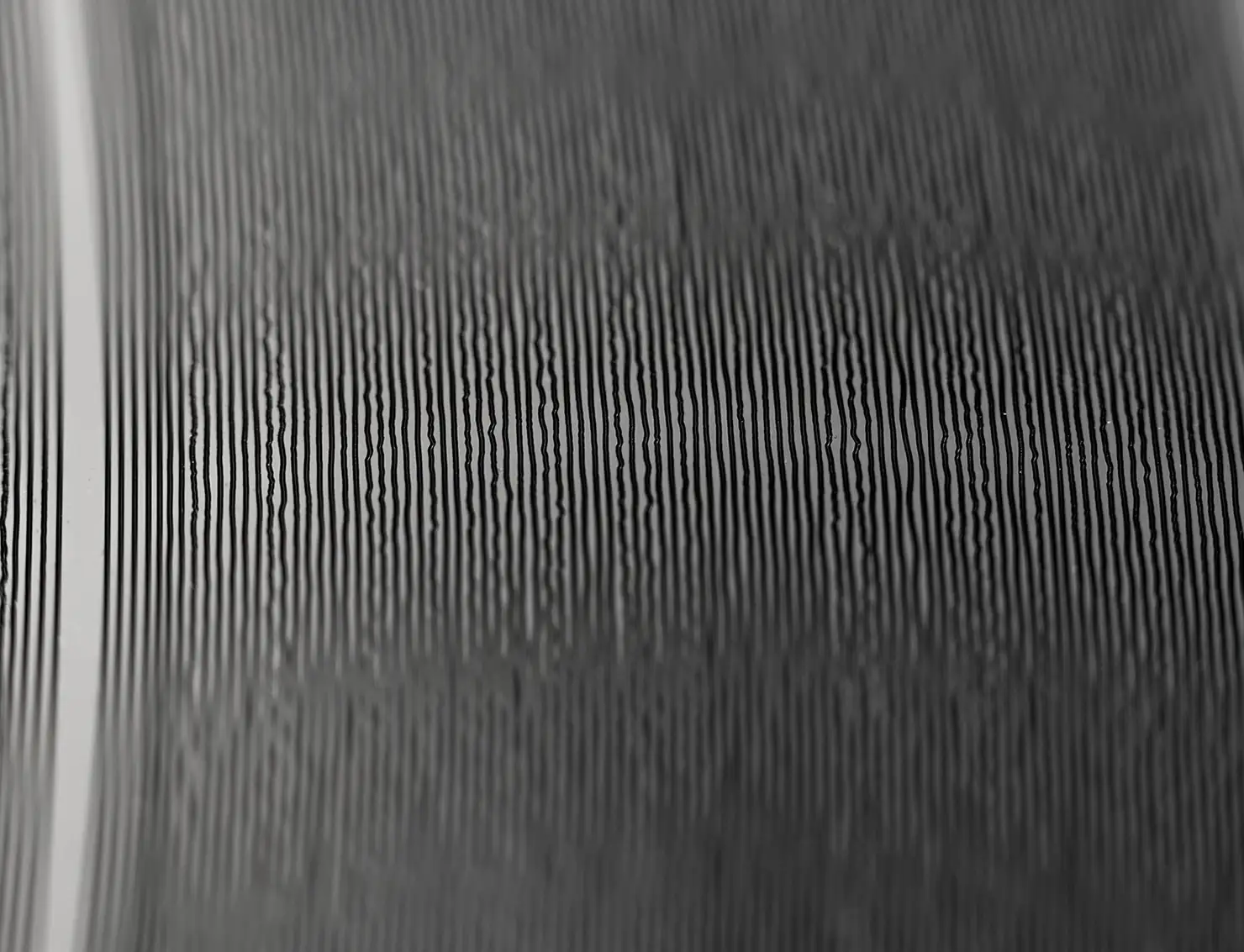

昔から、「あるべき音楽再生=オーディオの形」を表すものとして用いられてきた用語ですが、これが何に対して忠実であることを求めているのかといえば、諸説あろうかとは思いますが、最も一般的な解釈はレコードの音溝、あるいは放送の電波に込められた音楽信号に忠実な再生音のことをいっている、と考えてよいでしょう。

確かにレコードの音溝(現代ではデジタル音源なども含まれますね)へ込められた音をできる限り忠実に再生することは、オーディオの基本といってよい項目です。私もオーディオ機器を評価する時、「録音エンジニアの意図がありありと伝わってくる」といった表現を用いることがあります。

しかし、残念ながらレコードやデジタル音源には、必ずしも理想的な音楽信号が収められているわけではありません。アーティストによって収録された音楽を、パッケージソフトとして収め込む役割を果たす、あるエンジニア氏に話を聞いたことがあります。それによると、世の中には「どれほど時間をかけても、アーティストが納得するまで煮詰められる」音源と、「スケジュールが決まっていて、出来はともかく〇月〇日までに〇本仕上げなきゃいけない」音源があるのだとか。残念なことですが、その両者で音溝へ込められた音が同じとは、考えにくいですよね。

そこで再生側、つまり私たちに、ハイファイに対する大きく分けて2つの考え方が生じます。即ち、万全に練り上げられた音源をより素晴らしい音で再現するために、煮詰め切れていない音源の粗をそのまま再生してしまうのが「正しいハイファイ」か、どんな音源も一定以上に美しく、もっといえば自分好みに再生するのが正解なのか、ということです。

時にその両者は、論争を巻き起こしたりすることがあります。前者に属する私も若い頃は、何度かマニア仲間とやり合ったりもしたものです。しかし、そんな頃からずいぶん時間は流れ、それなりに甲羅を経たオーディオマニアとなった現在の私は、そのどちらもが真摯なハイファイ追求の道だと考えるようになりました。

一人ひとりが描く、理想のハイファイ

先程「大きく分けて」といいましたが、ハイファイ追求の道は個人ごとに無限のグラデーションがあるものです。私が師匠と仰ぐ、もう25年も前に亡くなられたオーディオ評論家の長岡鉄男さんは、前者の代表的なオーディオ使いでした。それはそれは厳しく、生々しく収録されたレコードはどこまでも生々しく、汚い音はそのまま汚く再生なさっていたものです。

私が使っている装置も、その流れを濃厚に引き継ぐものではありますが、しかし長岡さんほどの鋭さ、厳しさを私は自分の装置に躾けていません。私は「音楽の雑食派」を自任していますから、気に入った音楽なら少々録音が悪くても、聴かずにいられないからです。そんな時、優秀録音の持ち味をできるだけ損なわない範囲で、難のある録音も耳障りになることなく聴きたいものですからね。

私が恵まれているのは、長年にわたって吹奏楽団へ所属して、ヘタクソながら音楽を続けてきたおかげで、金管楽器、木管楽器、打楽器の音を日常的に、至近距離で浴びるように聴くことができていることです。それで、私の音に対するリファレンス(基準)は、そんな耳なじみの生音になりました。自分の音を作っていく過程で、それがどれほど役に立ったかしれません。

一方、大先輩のオーディオマニアがわが家へおいでになった時、「炭山さんは生の音、生の音としきりにおっしゃる」と首を傾げておいででした。その大先輩にとっての基準は、生の音ではなかったということなのでしょうね。

人によっては、昔聴いたジャズ喫茶の音に痺れてその音を目標にしている人もおられるでしょうし、あるいは特定のリファレンスを持たず、長年にわたって練り上げてきたご自分のオーディオから流れる音を、より好ましくしたいと研鑽を積まれている人もおられると思います。

そしてこれはどれが正しい、間違っているということではなく、自分の求める音の理想へ向かって進んでいっている、迷いはしても進む方向が見えている、ということについていずれも “正しい” 姿勢である、と私は思うのです。

というような次第で、私は「音楽をより自分にとって好ましく再生しようと努力する人」一人ひとりに、それぞれの「ハイファイ」があっていい、と考えています。皆さんも、ご自分の理想とする究極のハイファイを目指して、進んでいって下さいね。

関連記事

Words:Akira Sumiyama