現代の耳で聴くと、録音作品としての演歌には驚くほどユニークで実験的なサウンドが詰まっている。歌とメッセージの陰に隠れがちなアレンジャー(編曲家)の仕事に光を当てれば、演歌は途端にクールな音楽に変貌する。独自の視点で日々演歌の7インチを掘り続けるミュージシャン入岡佑樹による、究極にニッチな演歌ディスクガイド。

演歌、それはアレンジャーたちの奇抜なアイデアの宝庫

明治時代に演説歌として誕生し、1960年代に流行歌として定着した演歌は、七五調の歌詞やヨナ抜き音階、「コブシ」「唸り」といった歌唱法で特徴づけられ、きわめて「日本的」なイメージを持たれている。しかし現代のリスナーからは日常的に聴くポップスとして認識されにくく、海外で日本のシティポップや歌謡曲が注目される中、演歌だけは取り残された状況にある。

演歌では歌唱、歌詞とストーリー性が何よりも重視され、メロディとメッセージを支える演奏のアレンジは、楽曲への貢献度に関わらず起点として語られることは稀だ。心地よいビブラフォンの音色も、むせび泣くサックスも、ストリングスアレンジの妙も、前景にある歌とメッセージが強烈すぎて背景として収まってしまう。

しかし、レコード盤で当時の演歌を聴くと、カラオケボックスやテレビ番組とは異なる録音物としての魅力に気付かされる。過剰なエコー、ほのかなグルーヴを醸し出すパーカッション、ラウンジ感全開のエレクトーンなど、これらは人々の頭の中にあるステレオタイプな演歌のイメージからこぼれ落ちている要素だろう。

演歌にはいくつかの「型」がある一方で、それをある程度守っていれば何をやっても良いという自由度も併せ持つ。「思案橋ブルース」「柳ヶ瀬ブルース」といった無数の「ご当地ブルース」は楽曲構成がパターン化されているが、よく聴けばそれぞれにオリジナリティがある。演歌は、アレンジャー達による大喜利の場とも言えるほど、攻めたアレンジも少なくない。

歌謡曲やシティポップといった日本のポップスのリバイバルでは、サウンド面の評価が重要な役割を果たした。演歌の場合、そもそもサウンド面を評価する試みが十分に行われていないことが、ブーム到来を阻む要因の一つかもしれない。実際、演歌レコードの盤面にはバックのミュージシャンたちの名前がクレジットされていないことがほとんどだ。

清水靖晃や坂本龍一といった現代音楽やポップスを手がける作編曲家が携わった作品に限ってはすでに評価がなされているが、演歌畑のクリエーターだけで作られた作品にも、目を見張るようなフレッシュな楽曲は数多く存在する。

それでは、演歌サウンドの要となるアレンジャー(編曲家)にスポットを当てて、その技の魅力と共に楽曲を紹介していこう。

あらゆる曲を一級品に、演歌編曲アルケミスト

竹村次郎は1933年生まれ、東京都出身の作曲・編曲家である。「さざんかの宿」(大川栄策)、「北の宿から」(都はるみ)といったヒット曲をはじめ、「伊勢佐木町ブルース」(青江三奈)の悶え倒した印象的なイントロを手掛けたことでも知られている。

重厚で安定感がありながらも楽曲の魅力を最大限に引き出すユニークなアレンジで、人懐っこく特徴的なリフ・フレーズや独特の間など、リスナーを飽きさせない緻密な仕掛けが随所に散りばめられている。知らない演歌のレコードをチェックしていて、面白い音が入っているなと思ってクレジットを見ると編曲が竹村だった、という経験は一度や二度ではない。酒井法子「のりピー音頭」の編曲も手掛けるなど、類い稀なセンスで演歌に限らずマルチに活躍した人だった。

どんな楽曲もリッチで垢抜けたものにしてしまう、緻密さと攻めの姿勢をあわせ持つ演歌編曲師である竹村の、特に秀逸な仕事が光る作品を見ていこう。

楽曲にフックを与える、竹村次郎のイイ仕事

むせび泣きまくり、ムードの大洪水/日高隼人「おんなの怨歌」 (1970年)

情感溢れるスウィートなロッカバラード演歌の名手・城美好(チャーリー石黒)の作曲による一曲。ダンディで重厚なコーラスに湿度高めの音像、サックスも歌唱もむせび泣きまくりの大洪水で、間違いなくこの系統のムード演歌の完成系のひとつだろう。サビがクライマックスに向かう時のせわしないストリングスなど、随所で竹村っぽさが光る見事なアレンジ。

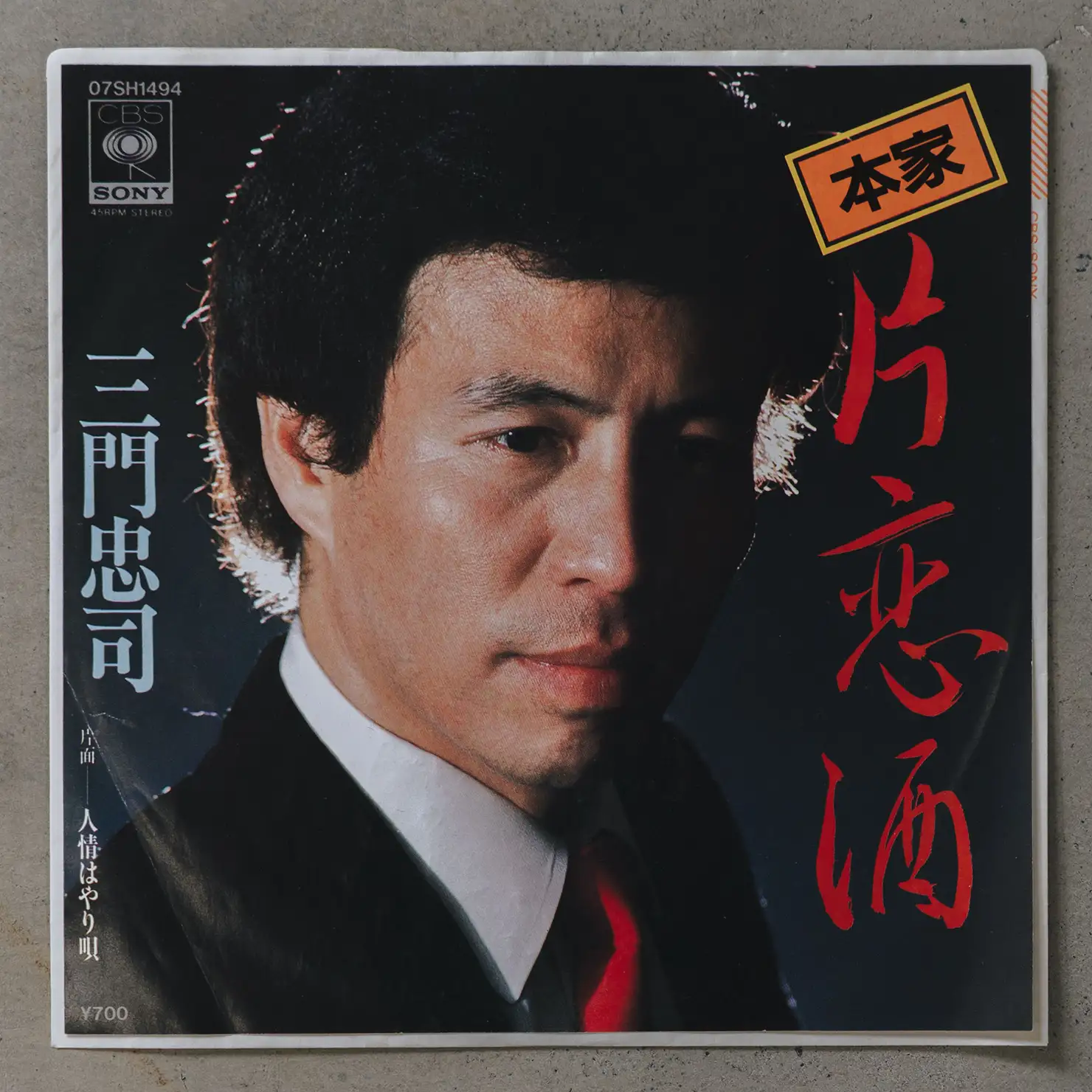

一音で空気を変えるシンセベル/三門忠司「片恋酒」(1984年)

楽曲は誰しもどこかで耳にしたことのあるような4ビートのオーセンティックな演歌ではあるが、歌い出してすぐに、息継ぎのタイミングで一発「ピン」と単音のシンセベルの音が鳴る。コード構成音なのでごく自然な音ではあるが、なぜここで?その心地よい違和感が徐々に強烈な印象へと変化し、紋切り型の演歌がスペシャルな一曲になる。こういう小技が仕込まれた時限爆弾のようなアレンジも、竹村の魅力のひとつ。

クールさと愛嬌、絶妙なバランス感覚/愛川まこと「恋の錨」(1969年)

ストリングスとギターの見事な掛け合いから始まり、畳み掛けるようにサックスがむせび泣く。イントロの時点ですでに充満したムードではち切れんばかり。ズビズビとした歌唱に寄り添うギターやサックスのフレーズが少しトボけた感じの一方、サビではクールにブレイクをキメる。この絶妙なバランス感覚が竹村の持ち味のように思う。

一歩先ゆく、演歌リスニングのススメ

演歌の肝が「うた」であることは確かだが、楽器一つひとつの音に耳を傾け、アレンジの妙に感心し、ロックやジャズのレコードに向き合う態度でリスニングすることが、一歩進んだ演歌の楽しみ方であるように思う。

録音物そのものを評価することで、中古レコードが健全に循環し、演歌がレコード・カルチャーの本流に躍り出る可能性も期待できる。また、演歌は作編曲・録音を手がけたクリエーター側の証言が十分に記録されておらず、関係者の世代を鑑みると、一次情報を集めるには既に遅すぎるタイミングだ。少しでも演歌熱が高まることを願っている。

入岡佑樹

1987年生。軽音楽グループ・Super VHS主宰。『レコード・コレクターズ』などで執筆するかたわら、近年は「SWEET ENKA」という演歌 / ムード歌謡の新しいリスニングスタイル提唱し、DJやMIX制作などの活動を行なっている。

Photos & Words:Yuki Irioka

Edit:Kunihiro Miki