著書『リズムから考えるJ-POP史』で知られる音楽ライターのimdkm(いみぢくも)が、自作音源発表会「神保町サウンドシェア」に初参加。アマプロ問わず集まったトラックメイカーたちとの音楽と言葉を通じた交流は、孤独に作業を続けてきたimdkmに何をもたらしたのか?本人による体験記で、DTM界隈で静かに盛り上がりつつある「試聴会」イベントの面白さを探ります。

はじめに。サウンドシェアとは何か?

「神保町サウンドシェア ~やさしい視聴会~」(以下、サウンドシェア)は、作曲家・トラックメーカーとして活動するin the blue shirtこと有村崚が主催する自作音源の発表会だ。会場は、神保町で半世紀以上にわたってつづく表現のための私塾・美学校。2023年9月に初回を開催して以来、3~4ヶ月に1回程度のペースで定期開催されている。

前々から、サウンドシェアには参加してみたいと思っていた。実質的な前身イベントのひとつといえる「Potluck Lab.」(有村さんがDJ/プロデューサーのStones Taroさんと京都で開催していた、トラックメーカーの交流会)の噂も聞いていたし、講座を受講したり自ら講師をつとめるオープン講座を開催させてもらったこともあって、美学校にも多少馴染みがあった。「美学校でPotluck Lab.みたいなことやるの、超いいじゃん」、というわけだ。

それに、これはサウンドシェアに寄せた有村さんのコメントでも語られていることだが、DTMは基本的に孤独な営みで、身近に聴かせられる友人や知り合いがいなければ、目に見える他人からのリアクションを得る機会はとても少ない。そのぶん、掲示板やソーシャルメディア、最近ではDiscordのようなアプリを通じてインターネット上のコミュニティで情報共有をしたり、制作過程をシェアしてフィードバックを得ることも一般的だ。それでもやはり、「つくった音楽を一箇所に集まって聴かせあう」というイベントはそう多くない。一度は体験してみたい……。2025年6月の第7回開催を知り、思い切って参加してみることにした。

当日までにしたこと――新しい道具で曲をつくる

参加するからには、曲をつくらなければいけない。一からつくらなければならないわけではないのだけれど、せっかくなら新曲にしたい。もうこの時点でサウンドシェアは始まっているといっていい。

いまでこそ主に音楽ライターとして活動しているけれども、そもそも自分が文章を書くより前に熱中したのは音楽制作だった。気づけば四半世紀ちかくDTMによる音楽制作を続けていて、いまでも年に1,2作はシングルやEPをひっそりリリースしている(現時点で最新のリリースは、EP「メイク・サム」。Bandcampや各種サブスクで配信中だ)。DTMのスキルがあるとは言わないものの、ズブの素人というわけでもない。いつもどおりなにかを作って持っていくか、作りかけのプロジェクトファイルをかたちにするか。どうしたものか、しばらく考えあぐねていた。

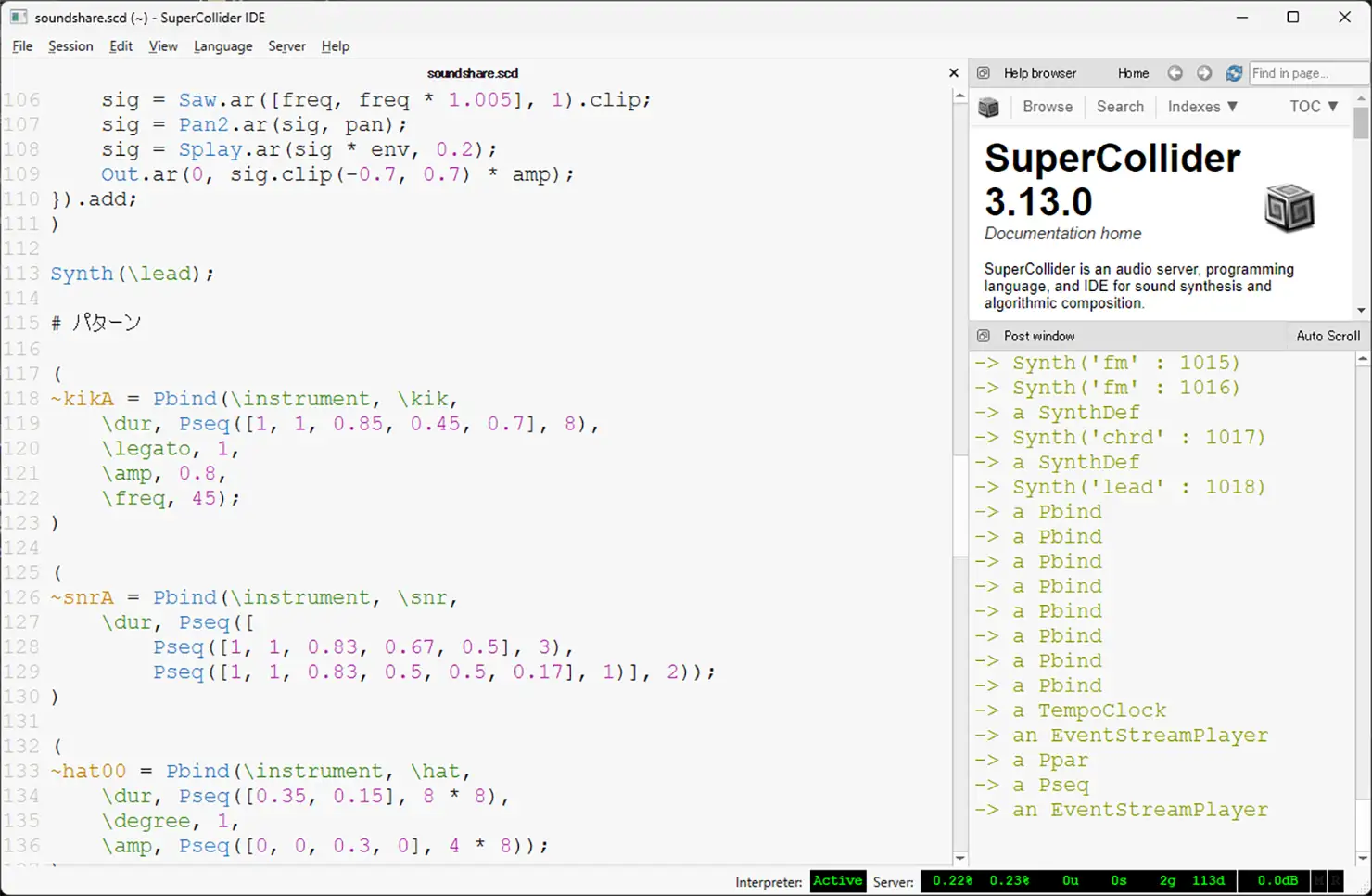

そんな折、コロナ社から今年刊行された「メディアテクノロジーシリーズ」内の『音楽制作 プログラミング・数理・アート』を読んで、音響プログラミング言語のSuperColliderを使ってみようと思い立った。かつて交流のあったトラックメイカーのimoutoid*(イモウトイド)が使っていたこともあって以前から関心を持っていたものの、何度も挑戦してはなんとなく挫折していた。が、『音楽制作』に掲載されているコードを打ち込んで鳴らしているうちに、なんとなく今ならできるような気がしたのだ。サウンドシェアを目標にすれば、なおさらモチベーションも湧く!

もっとも、音の合成はできてもメロディやリズムパターンを打ち込んで、SuperColliderだけですべてを完結させることは難しいかもしれない。「ドラムキットやシンセなど、サンプルをたくさんつくって、別のソフトで組み立てる」をひとまずの目標にして制作を開始。

某作曲家のチュートリアル動画を夜な夜な履修するうちに、「もしかして、2分くらいのシンプルな曲ならSuperColliderだけで完結できるのでは?」と思うようになっていた。

*imoutoid:2006年頃から「imoutoid」名義で活動を開始。2007年にMaltine Recordsより「ADEPRESSIVE CANNOT GOTO THECEREMONY」を発表。 2009年にはRe:MIKUSへの楽曲提供でメジャー・デビューを果たしたが、同年4月に急性心不全により18歳で死去した。Otophilia名義でSuperColliderのプログラマーとしても活動した。

ただ、音をつくってシーケンスを組むだけではちょっとおもしろみがない。SuperColliderを使うからには、申し訳程度でもジェネラティヴな要素があったほうがいいだろう。音色やシーケンスにランダム性を取り込んだダンストラックをつくることにした。少ないパラメーターで音色のバリエーションをつくるなら、FM合成がちょうどよさそう。シーケンスが完全にランダムではメロディやリズムといった「フレーズ」の感覚が希薄になりすぎそうなので、リズム面では一定のビートのなかで一拍を何分割するかをランダム化することに。

ややスウィングした裏打ちも含む変則的なドラムに、ランダムなパターンを奏でるシンセを重ね、ベースとコード、アルペジオを追加して、ちょっとした展開をつける。これで、2分ちょっとの曲が完成した。

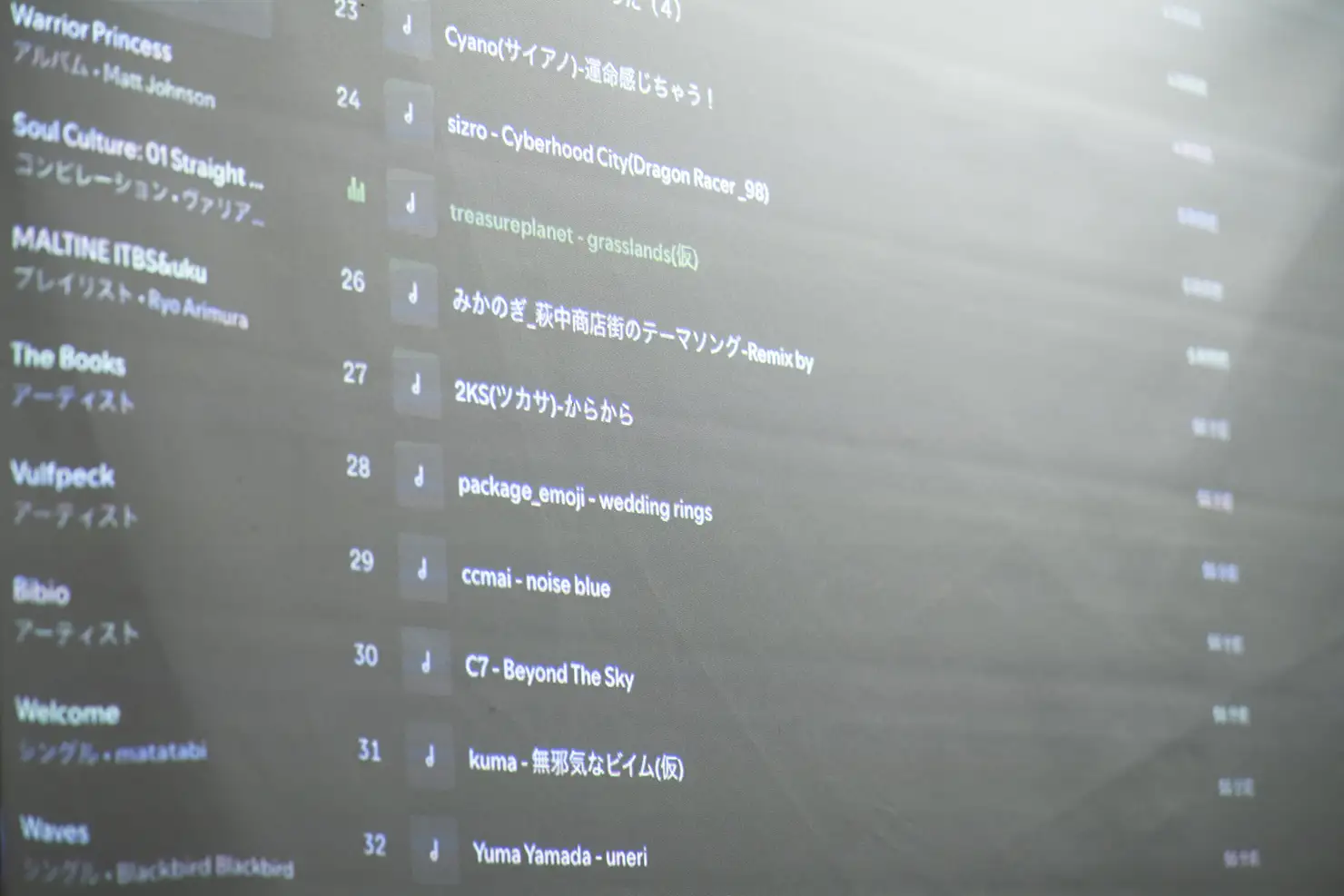

完成した曲は、指定されたフォーマットに出力したうえで、前日までにGoogle Driveに提出する。フォルダを開いてアップロードしてみると、何人か、知った名前も見かけた。実は、知り合いがこれまでに何度かサウンドシェアに参加していて、今回も数人参加するようだった。実際にリアルの場で集まって、一緒に曲を聴くのははじめて。そもそも対面で会った回数も2~3度しかない。少しだけオフ会みたいだ。

創作の「第一話」を言語化する――サウンドシェアのスタンス

6月7日、土曜日。14時のサウンドシェア開始にさきがけて、早めに現地入りする。美学校の教室に入ると、有村さんと美学校スタッフの有田さんが、微分音を使った作曲で最近SNSで話題になったYouTube動画を見ていた。挨拶を済ませたあと、開始までの1時間をいただいて、有村さんに話を聞く。美学校音楽学科で主任を務める岸野雄一の誘いで始まったというイベントの成り立ちから、参加者の傾向、そして有村さん自身の音楽観について。

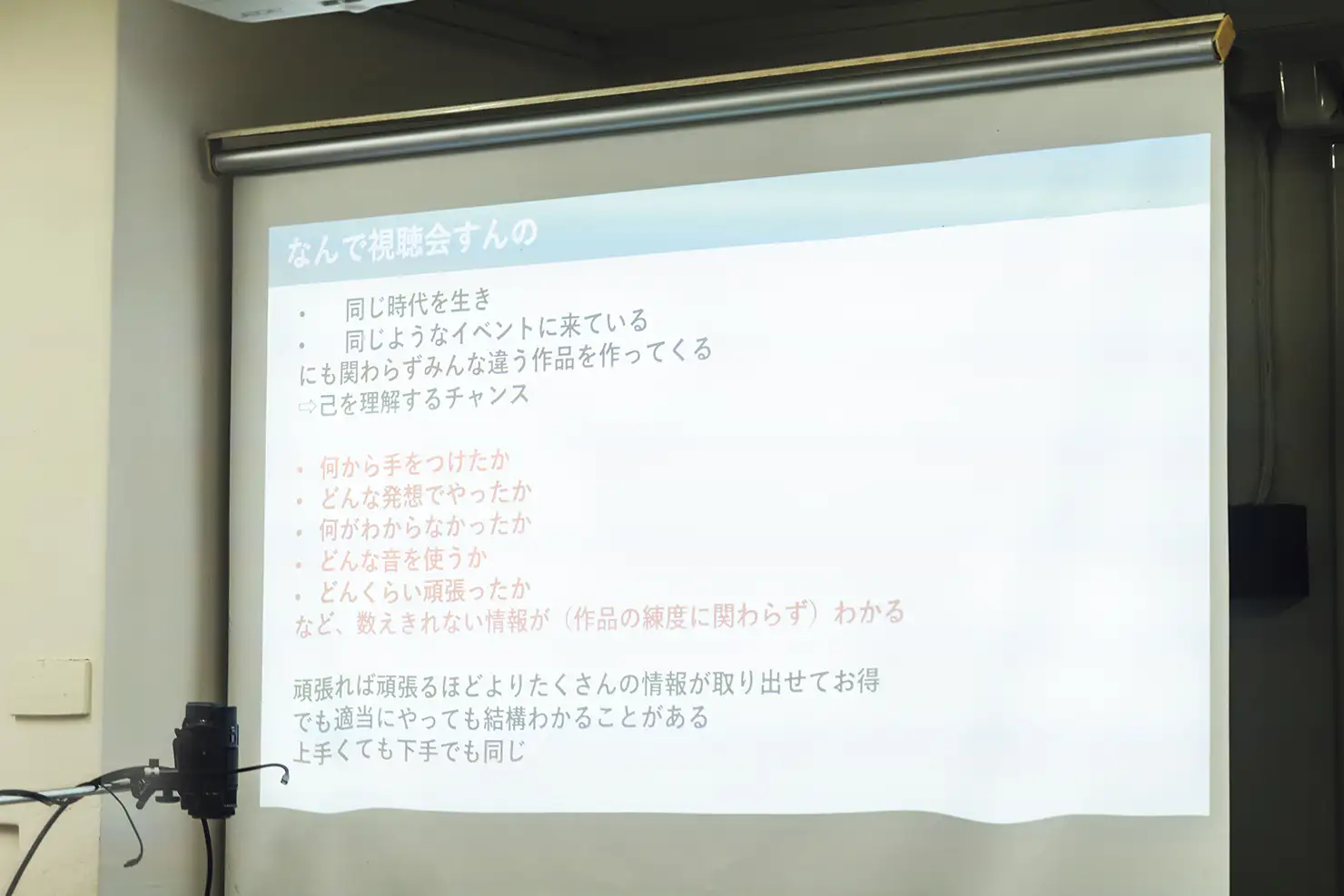

話を聞いて一番印象的だったのは、「言葉がまだ足りていない」という有村さんの問題意識だった。有村さんは最近新しくニュースレター「The Blue Envelope」も開始し、サウンドシェアにも通底する自身の音楽観というか創作論を書きつけている。ミュージシャンが自分の創作論を執筆すること自体は珍しくないけれども、有村さんはいわば創作の一歩手前、抽象度の高い「原理」に分け入ろうとしている。「第一話」、つまり創作の最初の入り口をお茶を濁さずに言語化しようとするスタンスはあまり類を見ない。一方で、サウンドシェアは「言語化したから聞いてくれ」という一方通行とは真逆(そういう話ももちろんするのだけれど)、むしろ「一緒に音楽を聴いて、話そう」という精神に貫かれている。この両面があってこその創作論のように思う。

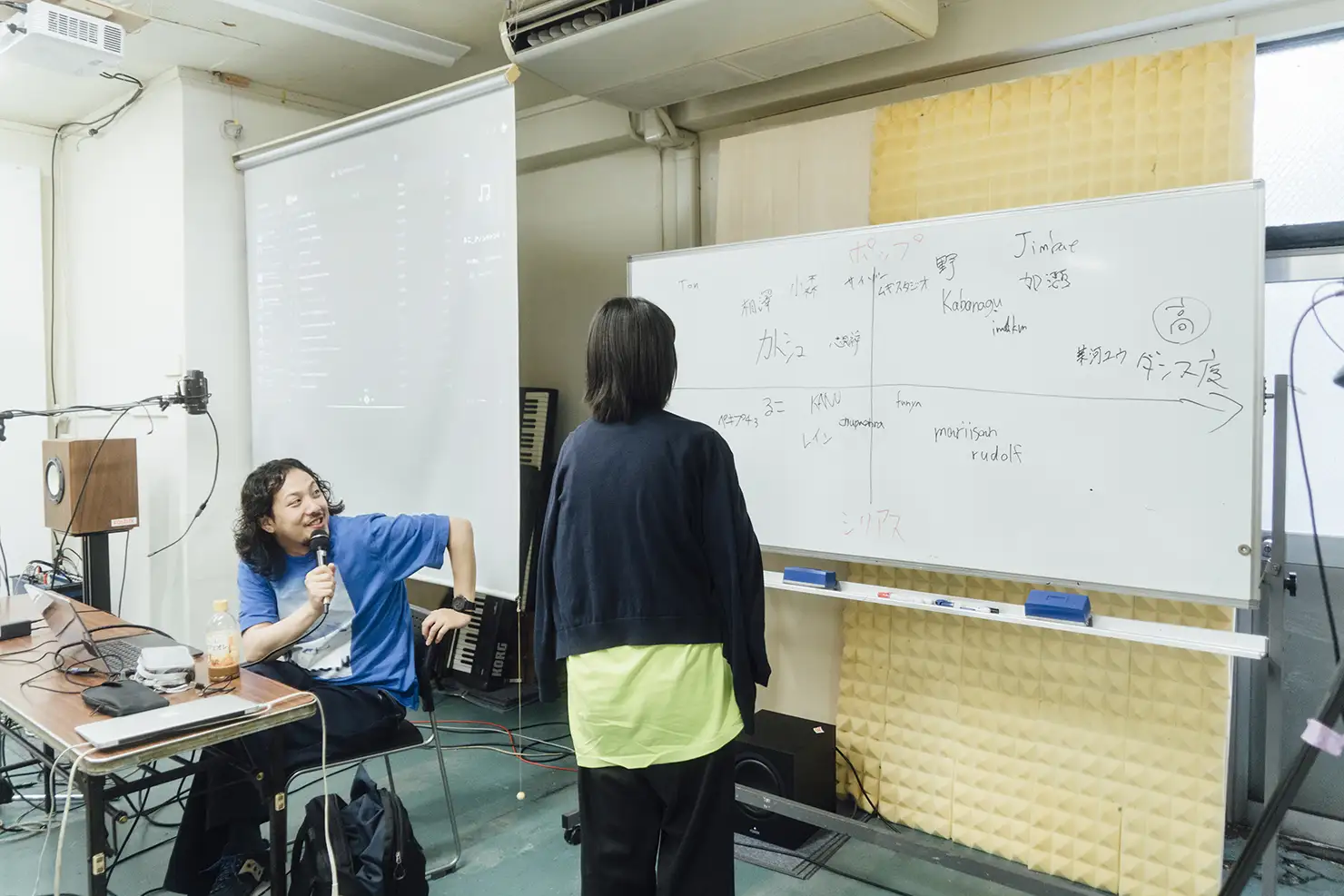

取材後、お昼ごはんを済ませて戻ると、参加者が続々と集まっている。写真撮影の都合もあり、最前列、スクリーンに向かって一番右端の席に座る。サウンドシェア中に使われるホワイトボードのちょうど真ん前だ。参加者層は、たとえばファッションなどを通じて見た感じで「これ」という傾向を感じることは少ない(当然といえば当然だが)。ジェンダー比は男性に偏っているけれども、女性が皆無というわけではない。有村さんの話によると、参加者の4割くらいは美学校の音楽系の講座に通っている人だという。必ずしも、トラックメーカー系の人ばかりが集まっているわけではないようだ。ここからどんな曲が飛び出てくるのか、想像もつかない。

開始までのあいだ、有村さんは愛用のDAW、Studio Oneを開いて即興でビートメイクしていた。Studio Oneは最近Splice(月額制のサンプルパックやプリセット配信サイト)をソフトウェア内に統合していて、有村さんもDAW内のSpliceで次々とループ素材をブラウズしながら猛スピードで曲を組み立てていく。さながら生Against the Clock(10分間で1曲を仕上げる、YouTubeで配信されていた人気DTM企画)だ。美学校の教室にはサブウーファーも設置してあり、クラブやライヴハウスといったヴェニューやスタジオほどではないものの、一般的な住宅よりはずっと大きな音で、低域までしっかりと聴くことができる。

いざサウンドシェアへ――30曲以上を聴き、喋り続けた6時間

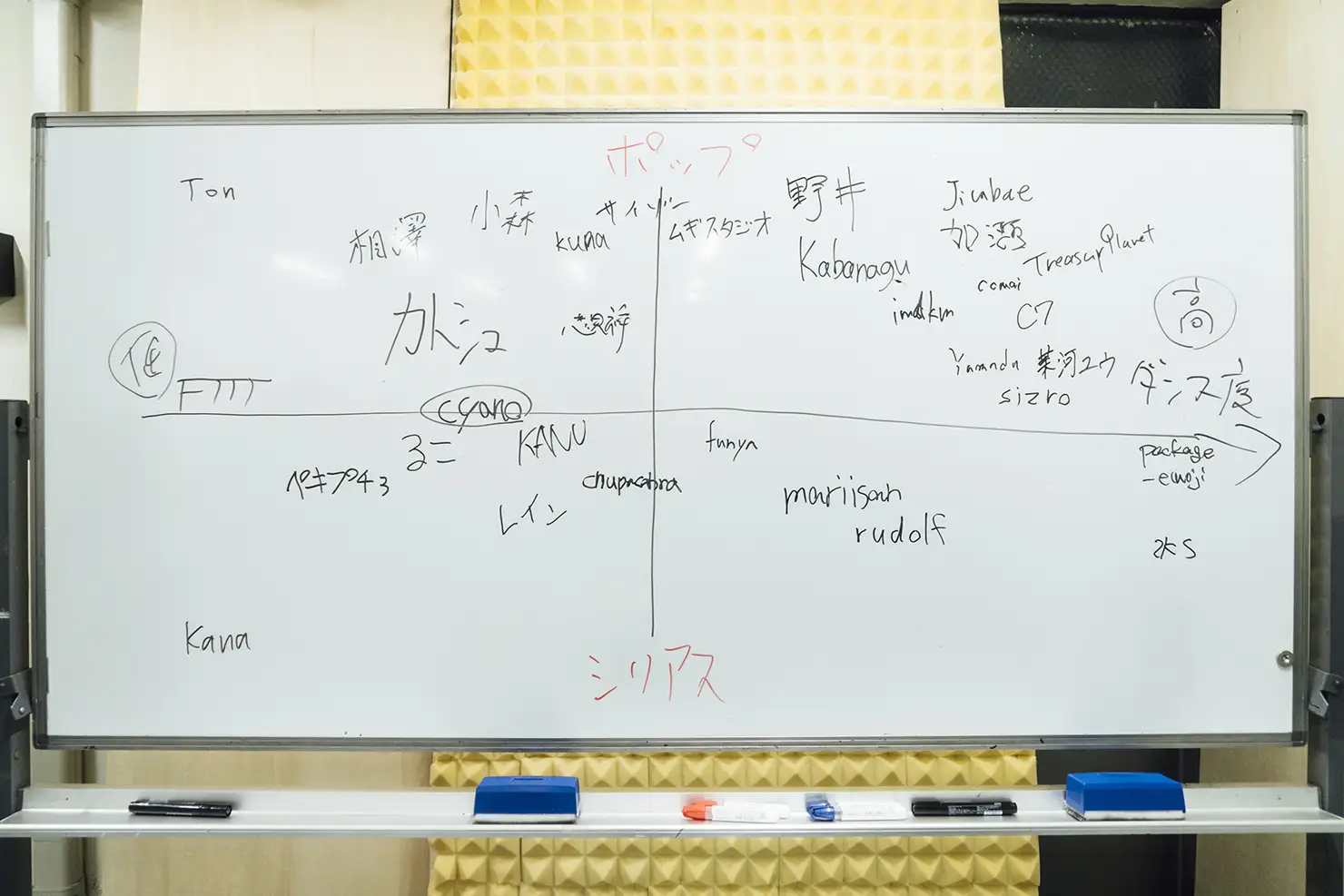

14時をまわり、開会。イントロダクションもそこそこに、早速視聴会がはじまる。視聴会はちょっとしたワークショップ形式になっていて、音源を流す→有村さんが作者にいくつか質問・トーク→ホワイトボードに用意した四象限へ、作者自身が自分の曲をマッピングする、という手順で行われる。今回の縦軸はポップ/シリアス。横軸は(やや紆余曲折あったのち)ダンス度の高低となった。

あとは30人以上の曲を、ひたすら聴き続ける。ジャンルの幅も、DTM歴もかなり違う。ポップミュージックを志向する人もいれば、ダンスミュージックとしての機能性を意識する人もいる。音楽を通じて自分なりのビジョンを表現しようとする人もいれば、音楽をつくる手法自体を探求しようとする人もいる。自分はどちらかといえば、ダンスミュージックを志向しつつ、手法自体を探求している側だ。

驚くのは、まったく飽きないということだ。正直、自分の趣味にあわない曲もたくさんあるだろうと思っていたし、そもそも、何時間にもわたってまったく未知の曲を集中して聴き続けるというのは体力のいることだ。さすがにめちゃくちゃ疲れてはくるのだけれど、一曲一曲にたいする関心は、下手すると、絶え間なく届けられる新譜をチェックしているときよりも高くなっていたかもしれない。

自分の曲について語ること。そこにあるヒント

もうひとつ驚くのは、みんなものすごく自作についてきちんと語ること。事前のインタビューでも有村さんが言っていたが、本当にみんな雄弁だ。自分の言葉の貧しさに、少し落ち込んでしまうほどに。

もっとも、「なにを表現したかったか」「どうしてこういう曲にしたか」といったよくあるプレゼンテーションがうまいというわけではないし、弁が立つ人が多いというのとも違う。曲を聴いた有村さんからの質問に答えながら、次第に自分なりの創作論や音楽観を語りだす人もいれば、メインストリームな音楽のあり方に抱いている疑問を率直に吐露する人もいる。作品を前にしたコミュニケーションが、その人の考えていることやバックグラウンド、あるいはその人らしさを少しずつ明らかにしていく。そのクセの強さゆえに会場にちょっとした動揺と笑いを巻き起こすこともあるほどだ。知らない人がなにを考えて作っているのかを聞くのがこれほど面白いのか、という衝撃も大きかった。

話したくなる気持ちもわかる。音楽制作のスキルを磨くための情報はほんとうに豊富にある(そのぶんノイズも多いが)。しかし、音楽をつくっていくうえで出会う、スキルに還元されない発見や気づき、感覚、問題意識をシェアする機会は必ずしも多くない。でも結局、いちばん人と話したいのはそこなのだ。「こうすれば音がでかくなるよ」とか「あの音ってこうやって出すんだよ」という情報と同じくらい、こんな話どこでしたらいいだろう、と思うようなことについて話したくなる。ノウハウにまでは至らない、やや抽象度の高い話を。さらにいえば、音楽をつくりながらもやもやと感じていることを言葉にしたうえで、さらに相対化する――他人からのリアクションをもらう――ことによって、自分のつくる音楽のあり方や考え方にかたちを与えるヒントがもらえる。サウンドシェアはまさにそういう場所になっていた。

帰路――音と言葉を通じて得た“もっと作りたい”というモチベーション

当初は17時ごろを目安に一区切りの予定だった視聴会だが、濃密なトークも手伝って当然ながら大幅に時間が押してしまうことに。打ち上げも兼ねた終盤戦は、ピザや各自が買い込んできた惣菜やお菓子を食べながら行われることに。ひととおり視聴会が終わった後には、参加者が思い思いに散らばってどっぷりと話し込んでいた。視聴会で気になった人に声をかけたり、話題になったトピックについて話し込んだり、にぎやかに打ち上げが続く。結局、21時過ぎまで会は続いた。

サウンドシェアはDTM がうまくなるための講座でもないし、ストイックに切磋琢磨する「道場」という感じでもない(なにしろ「優しい視聴会」なのだから)。むしろ、あまりに多様な音楽と音楽観を前にして、うまさとは、よさとはなんなのかを常に考えつづけざるをえないし、正解のなさに霧に包まれていくような感覚さえある。このイベントならではの音楽的バイアスもあるはずだから、実際にはここに集まった30数曲も、音楽という集合のごくごく狭い部分でしかないにもかかわらず。一方で、鳴っている音とやりとりされる言葉を通じて、謎のモチベーションが高まっていくのもたしか。わからなくなっていくのと同じくらい、もやもやが晴れるような気もしてくるのだ。

終わったあと、「毎回こんな感じなんですか?」と有村さんに聞くと、実際そうらしい。参加していた身からすると、けっこう絶妙なバランスで成立している、稀有な回だったんじゃないかと感じられる。ワークを用意し、場を円滑に進めるコメントをしていく有村さんのファシリテーションが巧みなことも大きいだろう。美学校という場所がもつバイブスも見過ごすことはできない。サウンドシェアのような機会がもっとあってもいいけれど、しかしこんな機会はなかなかうまくつくれないのではないか。

それでも、案外やってみたらできるのかもしれない。サウンドシェアみたいにはならなくとも、自分にできる範囲で、こういう機会――いかにも「イベント」然としていなくとも、たとえば人の家に遊びにいくような感じで――をもっと作ってみたい。そう思える。

imdkm

ライター。ティーンエイジャーの頃からダンス・ミュージックに親しみ、自らビートメイクもたしなんできた経験をいかしつつ、ひろくポピュラー・ミュージックについて執筆する。単著に『リズムから考えるJ-POP史』(blueprint、2019年)。

HP有村崚

1991年生まれ、京都在住、有村崚(ありむら・りょう)によるソロプロジェクト。音楽や映像を楽しく作っています。自身の作品の他、TVドラマの劇伴、CMやWEB広告の音楽も手がける。2022年8月に3rdアルバム『Park with a Pond』をリリース。

Photos:Harumi Shimizu

Words:imdkm

Edit:Kunihiro Miki