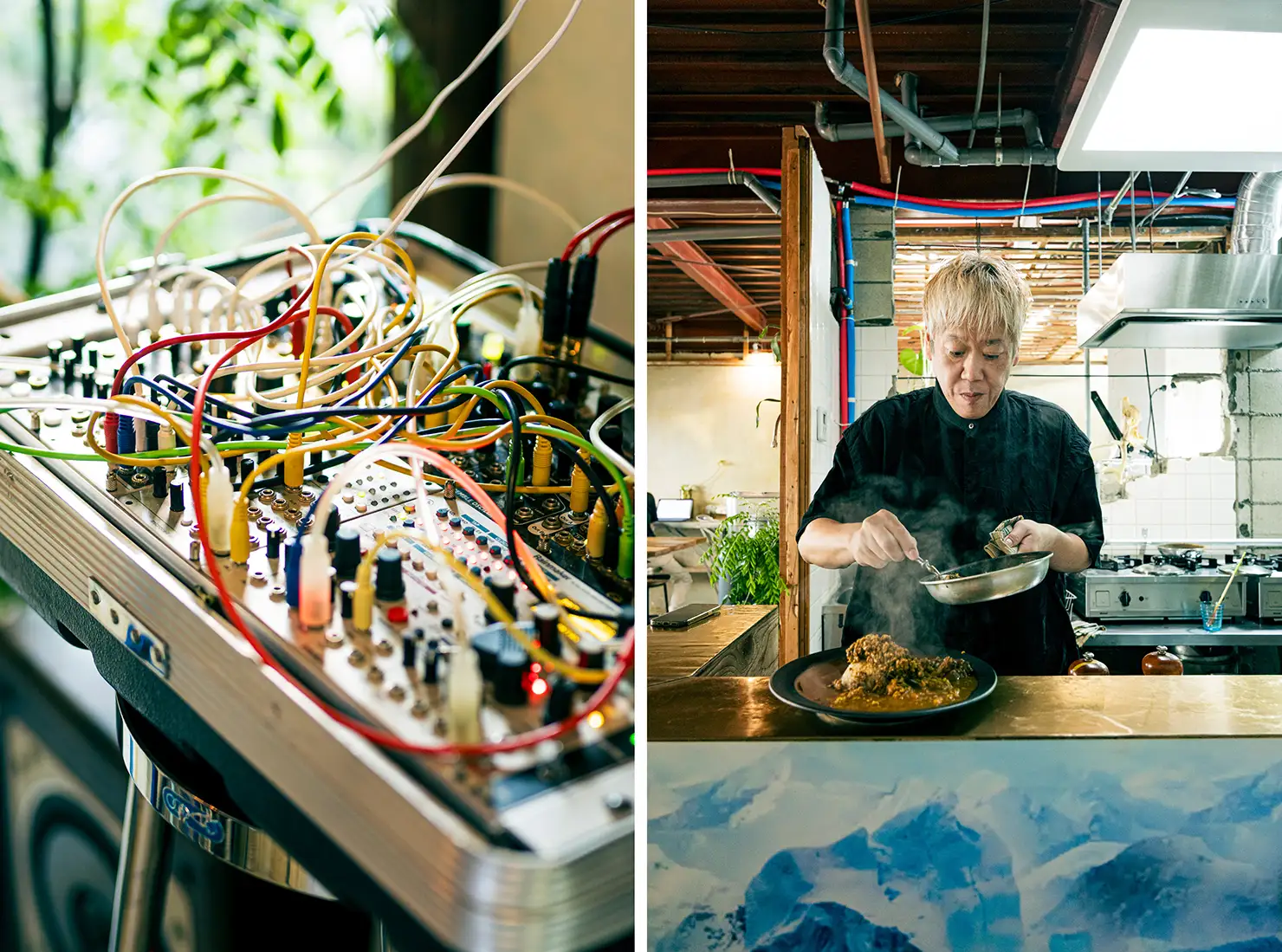

ここは大阪・中津。大胆にリノベーションしたビルの一室に鎮座するのは、モジュラーシンセ。植物が発する微量な電気信号をトリガーに、複雑な配線を施された箱がスパイスの香りとよく調和したサウンドを発する——。

カレー屋〈SOMA〉は、この街を代表する名店のひとつ。食べるごとに味の変わる即興的で重層的なスパイスカレーの味わいは、2022年9月4日放送の『情熱大陸』(毎日放送)で “小宇宙” と評されるほどだ。

店主の和泉希洋志は、1997年にエイフェックス・ツイン(Aphex Twin)の主宰レーベル・Rephlexからデビューして以降、Boredomsや竹村延和、小杉武久、OOIOOらとコラボレーションを重ねてきた生粋の音楽家。この神秘的な味わいのスパイスカレーは、その音楽とどんな関係があるのだろうか。

普段、カレー料理人としての取材は断っているという和泉が、今回特別にインタビューに応じてくれた。ビジュアルアーティスト、エレクトロニックミュージシャンとしての歩みから、その類稀なキャリアを紐解き、スパイスカレーを通じて表現する感覚について話を聞いた。

小宇宙的スパイスカレーを生み出す和泉希洋志のルーツ

1968年生まれで、四国の香川県ご出身ですよね。

香川の丸亀ですね。駅前の美術館*と土器川という川の中間ぐらいで生まれ育ちました。

*丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)のこと

美術や音楽に興味を持ち始めたのは、いつ頃からでしょうか?

幼稚園ぐらいから絵は描いてましたね。近所に絵を教えてくれる元軍人のおじいさんがいて、習いに行ったりしました。ただ「ものを上から見て描け」とか、そういう基礎的なことをやらされるのはつまらなかったです(笑)。

音楽をやり始めたのは中2ぐらいからで、宗田くんという天才的な同級生が「バンドやらへんか」といきなり誘ってきたんです。学校の体育の時間、みんなでサボっているときでした。

それまで宗田くんとはほとんど話したことのなかったんですけど、セックス・ピストルズ(Sex Pistols)のレコードを貸してくれて。それを僕は間違って45回転で聴いてたんです。ニューウェイブの時代だったので、そういうエフェクトのボーカルだと勘違いして聴いていました(笑)。そこから、ザ・スターリンとかのコピーバンドを始めたんです。最初はベースでしたね。

和泉さんと同世代のDOMMUNEの宇川直宏さんも香川ですし、その師匠的存在の堀地さん*もいろいろ企画していたそうですね。

宇川くんと出会ったのは高校生のころですね。その頃、自分は『サムプロダクト』という音楽系のミニコミを作っていました。

当時は宝島社から『ロッカーズ1983』という雑誌が出ていて、いろんなバンドの連絡先が普通に載っていたんですよ。そこに電話をかけてインタビューして、記事にしていました。宇川くんはその『サムプロダクト』にハガキを投稿してくれてました。堀地さんともその頃に出会っています。

80年代は刺激的なことばかりでした。堀地さんの企画でカオスUK(Chaos UK)のような外タレも来るし、ライブは毎回、若者が会場に何百人も詰めかけていました。DEKUさん(ビニール解体工場)、ワキイチさん、いろんな人がいました。宗田くんは今も活動していて、去年自分が香川でやったライブで共演しましたね。

*堀地浩:イベンターとして、80年代の香川でジョニー・サンダース(Johnny Thunders)やザ・スターリンのライブを企画した。2021年没(Xを開く)

美術方面の興味はどうでしたか?

レコードのジャケットデザインとかがやりたくなって、善通寺にあった美術系の高校に進学したんですよ。速水史朗さんという、今もご健在の彫刻家の方が先生で。その人のツテで、安齊重男さんが卒業写真を撮っていたり、美術のすごい方々が学校に来ていました。その辺りから、造形というか立体的なものにも興味が出てきたのかもしれません。

学校を出て、そのままバンド仲間と一緒に大阪に出てきたんですが、その頃はパンク以外にも、テクノのユニットを始めたり、サックスも吹いていたのでジャズっぽい音楽もやったり。まあ、いろんなジャンルを横断する感じでした。

Aphex Twinに見出され、Boredomsなどでも活動——その音楽的感性

Boredomsと出会ったのもその頃ですか? 和泉さんは90年代のBoredomsとのライブにシンセサイザーやサンプラーで参加されていて、『SUPER ROOTS 7』など音源化されたものもありますよね。

そうですね、(山塚)アイちゃんとかBoredomsのメンバーと出会ったのもそのくらいです。当時、ジャンル的には “ジャンク” とか言われていましたけど、そういう時代の感覚で通じるものがあった。アイちゃんはやっぱり、コミュニケーションも独特な人です。

美術家としては1990年に大阪で初めて個展をされていますし、大阪に出てきてぐっと活躍の幅が広がった感じですよね。

椹木野衣*さんが、『美術手帖』で紹介してくれたり、誌面でコーナーを持たせてくれたんです。それと『MIX』(後のremix)って音楽雑誌でも特集に入れてもらったりもしました。自分のやってる美術と音楽、同時に雑誌などにバーッと載るようになったのは、いろいろその後のきっかけになりました。

*椹木野衣:1962年生まれの美術評論家、多摩美術大学美術学部教授。著書に『シミュレーショニズム』、『日本・現代・美術』など多数

音楽、特にテクノの打ち込みなどはどういう機材で作っていましたか。

最初にやってたテクノのユニットはマニピュレーターの人と一緒にやっていたので、自分で打ち込みを始めたのはもう少しあとですね。赤松正行さんという、一緒に現代音楽のユニットをやっていた方が機材に詳しくて「これ、余ったから」とRoland MC-303を譲ってくれたんです。

1997年には、エイフェックス・ツインことリチャード・D・ジェイムス(Richard D. James)のレーベル・Rephlexから『Effect Rainbow』というレコードをリリースしました。これはどういったきっかけで?

譲ってもらったMC-303で3曲くらい作ったのをテープにしたんです。その頃、たまたまリチャードが来日していて、楽屋に入れてもらってたのでテープを渡したんです。そしたら3か月後くらいに電話がかかってきて「ウチ(Rephlex)から出したい。これは21世紀のハードコアだ」と。

MC-303は容量が小さいから、むちゃくちゃに打ち込むとすぐバグるんです。それで、偶然グチャグチャっとした曲ができて。自分としては完璧な曲ではなかったんですが、リチャードはそこを面白がってたのかなと思います。

MC-303以外にはどういう機材を?

AKAI Remix 16っていうサンプラーとかですね。それはBoredomsでもめっちゃ使ってて、ジャーマンロックとか現代音楽のレコードからサンプリングしてました。後々、パソコンの打ち込みではCubaseというソフトを使うようになって、波形が視覚的に把握できてわかりやすかったですね。やっぱりもともとビジュアルアートをやっていたのもあって、通じる感覚があったと思います。

“サンプリング” という概念が登場したときは、どのように感じましたか?

高校のときやっていたバンドで、適当な漫画の中のセリフを繋いで歌詞を作って歌ってたんですよ。そのあと90年代に入って、サンプリングやシミュレーショニズムだとか、ウィリアム・バロウズ(William Burroughs)のカットアップとかを知って、「なんや、俺と同じことやっとるやん」と親近感を感じましたね(笑)。

シミュレーショニズムもカットアップも、単なるコラージュの技法というより、他者から素材を “盗む” ことだったり、違うジャンルのものを乱暴にくっつけることだったり、そういう精神性が重要視されますよね。

かっぱらうというか、ちょっと悪い感じ。そこがカッコいいなと思いました。そもそもミニコミ時代も、パンクの影響でコラージュや切り貼りはやっていたので。そういう違うもの同士を混ぜる感覚は、カレーにしてもそうで、ずっと自分の創作の基本としてあると思います。

なぜスパイスカレー屋を始めたのか。『情熱大陸』に出演するまでに至った理由とは

スパイスカレーに興味を持ったのは、何がきっかけですか?

カンテグランデという、大阪では有名なインド喫茶でずっとバイトしてたんですよ。バンドマンや作家のスタッフが多い店なんですけど、修行したというよりバイトとしてカレーを作っていました。あるとき、小杉武久*さんが、デヴィッド・チュードア(David Tudor)のカレーの話をしてくれて。

チュードアは電子音楽~現代音楽家として知られていますが、インド料理にも並々ならぬ情熱を注いでいたらしいですね。

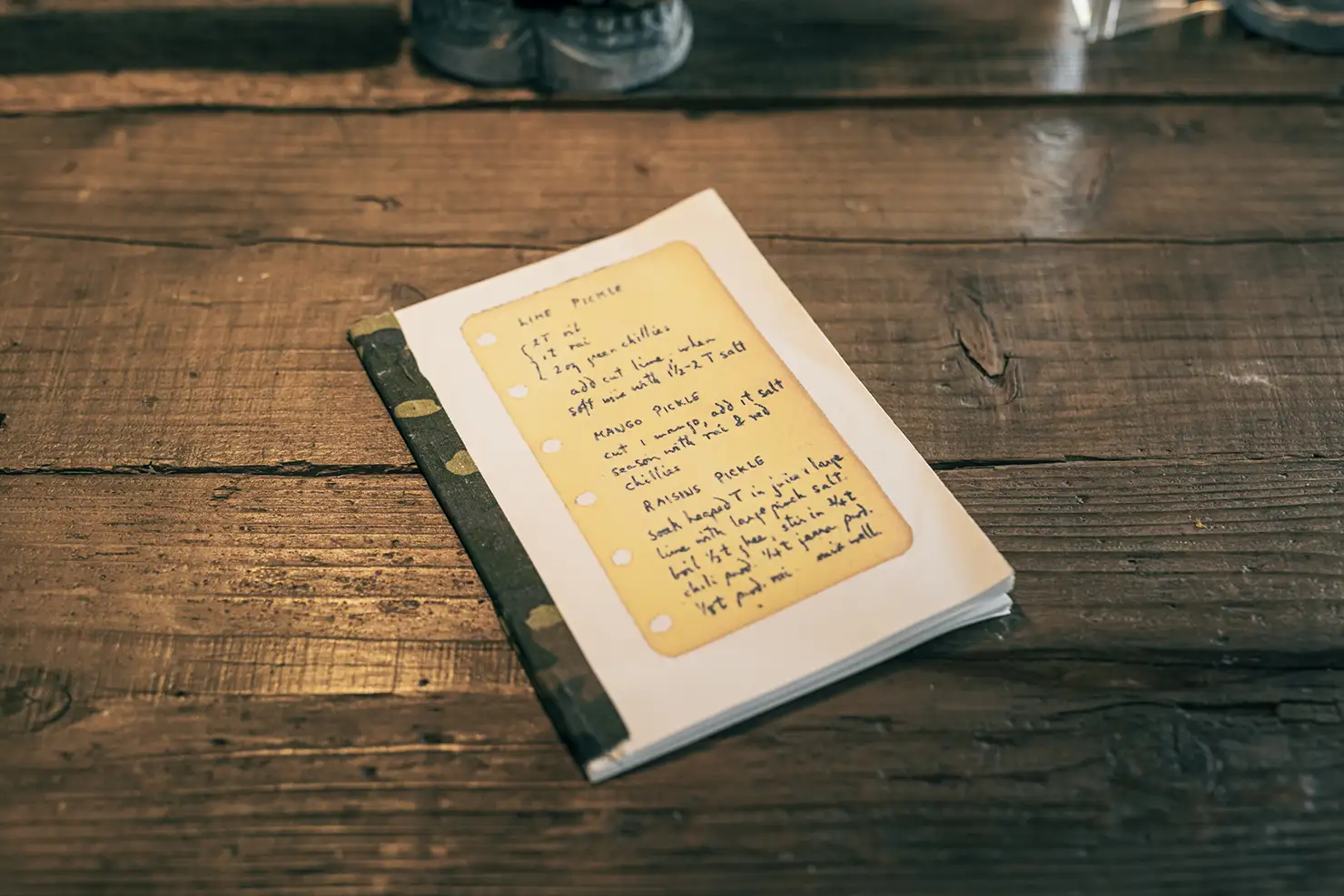

チュードアは森の中でスパイスを潰して、朝から晩までカレーを作っていたそうです。それがすごく面白いなと思いました。チュードアは手書きでレシピのメモとかも遺していて、個人的に印刷してスクラップにしてます。

*小杉武久:1938年生まれの作曲家、演奏家。ジャズ、ロック、現代音楽などのジャンルの要素を融合させた即興音楽集団”タージ・マハル旅行団”の中心人物として知られる。和泉希洋志は、1996年より小杉武久のサウンドパフォーマンスに参加。2018年没

SOMAを立ち上げたのはいつ頃ですか?

2012年ですね。3.11の東日本大震災を機に、いろいろ考えたんです。あの日、自分は大阪にいたけど、それでもかなり揺れました。ニュースでも凄まじい映像が流れてくるし、それまでの価値観が吹っ飛ぶような、明日の見えない状況になった。

それでライブにせよ展覧会にせよ、人に呼ばれて何かをするという自分の状況に危機感を感じ始めたんです。そうじゃなくて、自分の拠点となるような場が必要だと思った。ギャラリーもお店も一緒になってて、全部DIYで完結するような、そういう空間が欲しいなと。

カレー屋以外の選択肢は考えませんでしたか? 香川でうどん屋を開くとか。

カレーって、フライパンとか鍋ひとつで始められるんですよ。だからわりとすぐ開業できるというか。ミュージシャンでカレー屋を開く人って結構多いですよ。しかもなぜか不思議とベーシストが多い(笑)。

SOMAという名前の由来はいろいろありますが、インドの神話に“ソーマ”という神様の飲みものがあり、何となくいいなと思ってつけました。

それが今や、行列のできる人気店ですよね。大阪以外からも食べにくるお客さんが大勢いて、テレビでも紹介されてますし。『情熱大陸』で取り上げられた回も、拝見しました。こういうふうになることは予想していましたか?

いやいや、全然ですよ。最初は店を始めることも周りにも言わず、親にも言ってなかったですね。開店の初日のお客さんは町内会の年配の方々だけでした。うーん……まあ、タイミングとか運がよかったんかなーと思います。お店を始めた頃にちょうど、スパイスカレーや大阪のカレー屋が世の中でブームになって。知らん間にこうなってた、という感じです。

油を使わないスパイスカレーの秘密。重なり合うカレーと音楽の宇宙

カレーを作る際、どういった点に気を配っていますか?

スパイスはもちろん、塩や砂糖も、なるべく加工してない、シンプルな材料を使うところですかね。カレーって普通、油を使うんですよ。スパイスだと、油にスパイスの香り付けをするテンパリングっていう工程があって、最初はウチもやってたんですけど、今はやってないです。

以前、「カレーを食べたあと、しんどい」という声がお客さんからあって。近所の大きな病院に行った帰りに来る人も多くて、お客さんの話を聞いているうちに、どうも油が原因なのかな、と。それで油を使わないカレーを作り始めたんです。

先ほど我々もSOMAのカレーをいただきましたが、サラサラと食べやすく、それでいてスパイスの風味はしっかりと感じられて、不思議な味だなと思いました。

普通のスパイスカレーは、もっとスパイスの刺激が1口目からガンガン来るタイプが多いと思うんですけど、ウチのカレーはもっと滲み出るというか、水彩画のようなイメージですかね。

食べたものって店を出ても何時間かは体に残るし、やがては血となり肉となる。それは結構怖いことだという気持ちはずっとありますね。音楽もそうですけど。

スパイスや味の加減って、すごく繊細で、どういった基準で良し悪しを決めるのかが難しいんじゃないかと思います。それは電子音楽や実験音楽でも同じで、明確な判断基準がないと思うんですが、その点はどうですか?

もう、何がいいかっていうのは、その日によります。音楽でいうと、僕はひとつもちゃんと演奏できる楽器がないんです。楽譜も読めないし、音楽理論的なものも知らないですし。本当にいいかどうかの判断は、感覚でしかないです。

感覚を頼りに、あとはタイミングや気分も関係すると。

それが自然だと思ってますしね。音楽やと、基準に沿って毎回同じ演奏をしてどうすんの? みたいに思うところも自分はあります。

お話を聞いて、アート・リンゼイ(Arto Lindsay)*を思い出しました。

うーん、アート・リンゼイみたいにひとつのスタイルを突き詰めてはないですよ、自分は。コロコロとスタイルは変わるし、ひとつのスタイルを持たないようにしています。やっぱり感覚でやってますね。

*アート・リンゼイ:アメリカ出身のアーティスト。ギタリストだがチューニングもせず、コードやメロディも弾かないが、天性のセンスで作られた音楽は高い評価を得ている

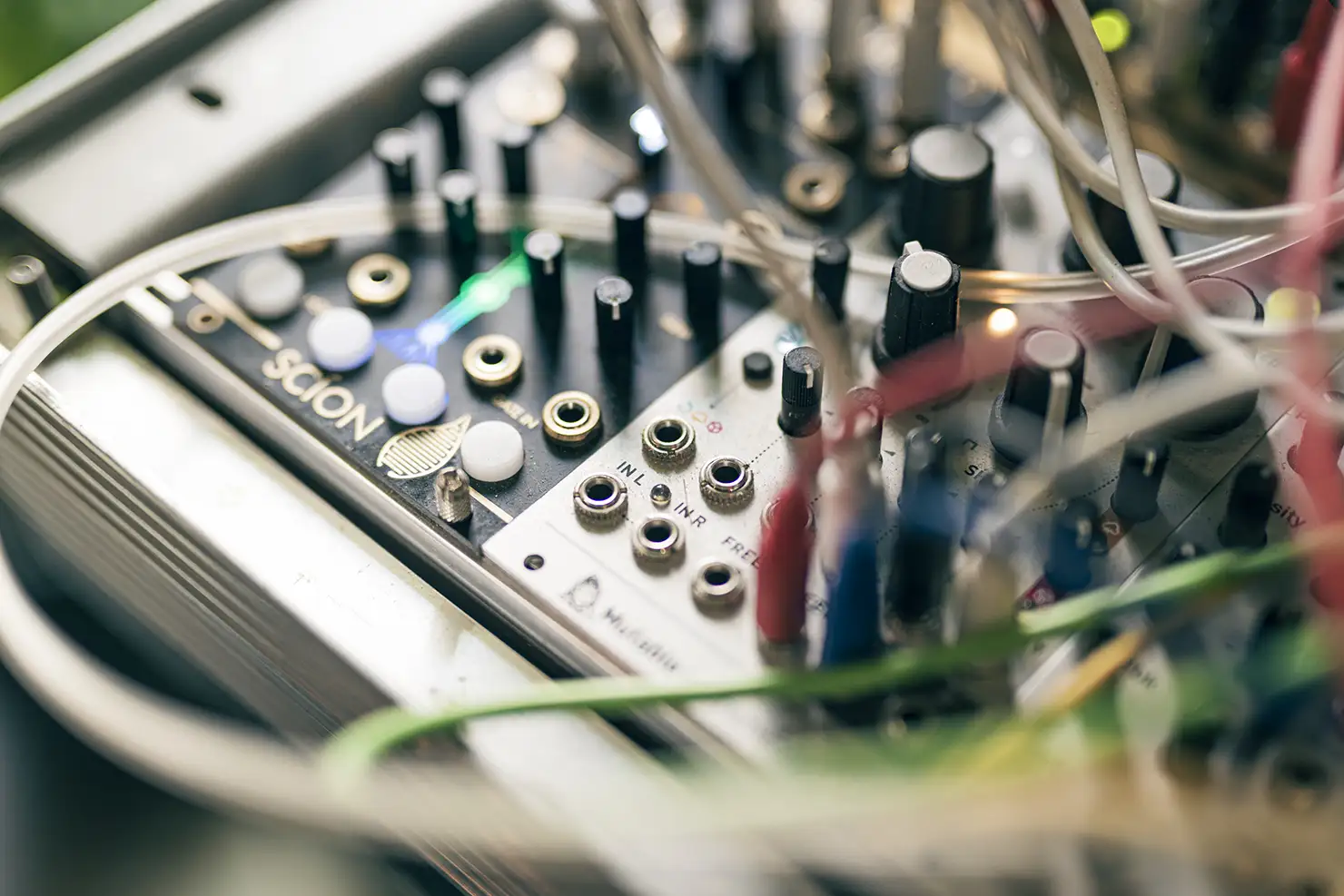

近年はモジュラーシンセを使った作曲や演奏も多いですよね。モジュラーもスパイスカレーも、バランス感や配分が肝なのが共通しているのかなと。モジュラーも大事なのはやはり感覚ですか?

そうですね。Max*とか、画面上でプログラミングして音を出すのは苦手だったんです。それに比べるとモジュラーはやっぱり電流が流れているのが非常にわかりやすいというか、イメージで理解しやすい。身体的な感覚があって、「今、この配線にこの電流が流れとる」というのがわかるんです。

以前、屋外のイベントでモジュラーシンセを使ったんです。雨が降ってたから、機材を触ってると指が感電する感覚があって面白かったですね。機械やけど、「こいつ、生きとるな」と思いました(笑)。

*MAX:音や映像を制作・操作できるビジュアル・プログラミング環境。メディアアート~電子音楽のアーティストに使用者が多い

スパイスカレーと音楽、和泉希洋志の表現の根底にあるもの

お店を開いてから、この13年はどのように過ぎましたか。

気づいたらあっという間ですね。お店を開くと、それまでの生活なら絶対会わなかったであろう人とも会いますよね。サラリーマンの方もいますし、外国の方も来られます。お店でBGMにしてるモジュラーシンセの音に「なんや?」ってびっくりする方も当然いるわけで、それまでの音楽やアート関係とは違う人たちが相手ですから面白いです。

今は企業からも声がかかって、アメリカで出店するにあたって外国のスタッフともやりとりしています。そのスタッフに教えるために、改めてレシピを作ったり、自分の作り方を数値化、データ化しています。人に教えることで、自分の中で言語化されていく部分はありますね。このスパイスは何グラムで、とか、一人で作る分にはいちいち計りませんから。

ご自身でカレー屋を始めるにあたってレシピがあったわけではなかったんですね。スパイスの調合も感覚的な部分が大きい?

もちろん。スパイスの仕入れも毎回、値上がり続きでなかなか大変です。店を続けていて苦労という苦労はないですけど、最近は政治のいろいろで影響があります。

でもまあ、やっぱり自分はとにかく「作る」ということが好きなんだと思います。この店も最初は完全に一人で全部やろうと思っていたんですけど、すぐに「これはムリや」と気づいて、家族に手伝ってもらうようになった。だから「家族を巻き込んでしもた」という気持ちはあるんですけど。

和泉さんは美術家でもあり、ミュージシャンでもあり、作風もジャンルもスタイルも様々ですよね。そしてカレー屋でもある。そういう幅広い活動になっていったのは、何か理由があるんでしょうか?

常に作り続けて、作り続ける中で変化してきたって感じでしょうかね。ちょっと音楽に飽きたなと思ったら、じゃあ絵を描いてみようとか、常に何かやってますから。店内で流してる映像も、TouchDesignerというソフトで自分で作ったりしてます。

交友関係にしても、小杉武久さんからエイフェックス・ツイン、Boredoms、竹村延和さんと、非常に幅広いですよね。それも何か、理由があるんでしょうか?

たぶん、あんまり自分は「我」を出さないからですかね。ソロで何かをやるより、人のサポートの方が向いてるんですよ。あと、みなさんすごく感覚的というか、言葉で何かを言ってくる人たちではない。

そもそも、あまり喋りません(笑)。家まで行っても何も喋らないし、音楽の話もしない。小杉さんにしても「今日の演奏はよかった」というようなことは言っても、ああしろこうしろとは言われなかったです。僕自身、何かを言語化するのは苦手で、やっぱり感覚が大事なんですね。

その感覚の根底にあるのは何なのでしょうか?

やっぱりパンクのDIYスピリッツというか、何でも「これ、自分で作れるやろ」って思っちゃうところがあって。作り方を調べて、じゃあとりあえず自分で作ったろ、というのは常にあります。カレーも音楽も、ビジュアルアートもそこで全部つながっていると思います。

和泉 希洋志

1968年、香川県生まれ。1990年に初個展、1997年よりBoredomsのライブ&レコーデイングに参加、同年、Rephlex Records,2000年にはChildiscよりアルバムをリリース。その他,コンピレーションに多数参加する。竹村延和、OOIOOなどへのリミックス提供、小杉武久のサウンドパフォーマンスへの参加などその活動は多岐にわたる。絵画、彫刻、CGやビデオ映像、サウンドを自在に駆使するアーティストであり、“SOMA”を拠点に食の提示、ギャラリーの運営、2015年には音楽レーベル・bitSOMAを始動した。

InstagramWords:Shoichiro Kotetsu

Photos: Takashi Iwamoto

Lead Text & Edit:Shoichi Yamamoto