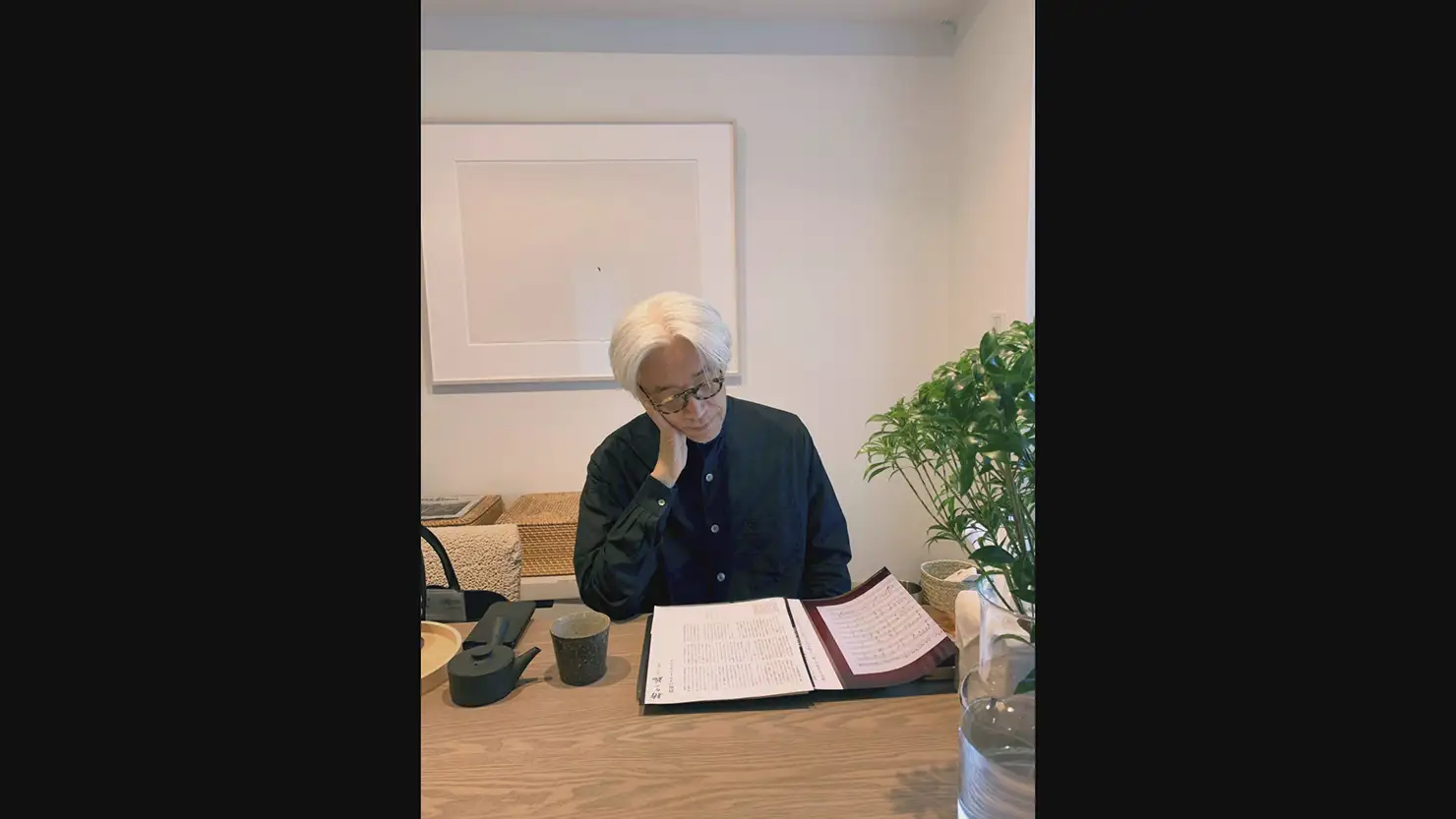

2023年3月28日にこの世を去った坂本龍一。『Ryuichi Sakamoto:Diaries』は、亡くなるまでの3年半の創作活動を日記とプライベート映像でたどるドキュメンタリー映画だ。監督を務めたのは、現在、NHKの報道局・社会番組部に在籍する大森健生氏。生前、一度も本人に会う機会のなかった32歳の監督は、稀代の音楽家の晩年とどう向き合ったのか。「強烈なプレッシャーが続いた日々だった」と振り返る、制作の舞台裏に迫った。

遺族と対話を重ね、提供を受けた膨大なアーカイブ

2024年に放送され大きな反響を呼んだNHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』をベースに、プライベートな日記や映像、未完の交響曲など映画オリジナルの要素を加えて制作されたそうですが、まずは大森監督が携わることになった経緯から教えてください。

坂本さんがお亡くなりになったという発表を受け、NHKでは急遽2023年4月4日に「クローズアップ現代『坂本龍一 最期まで音楽と共に』」を放送することになりました。そこでディレクターとして携わったことが最初のきっかけです。

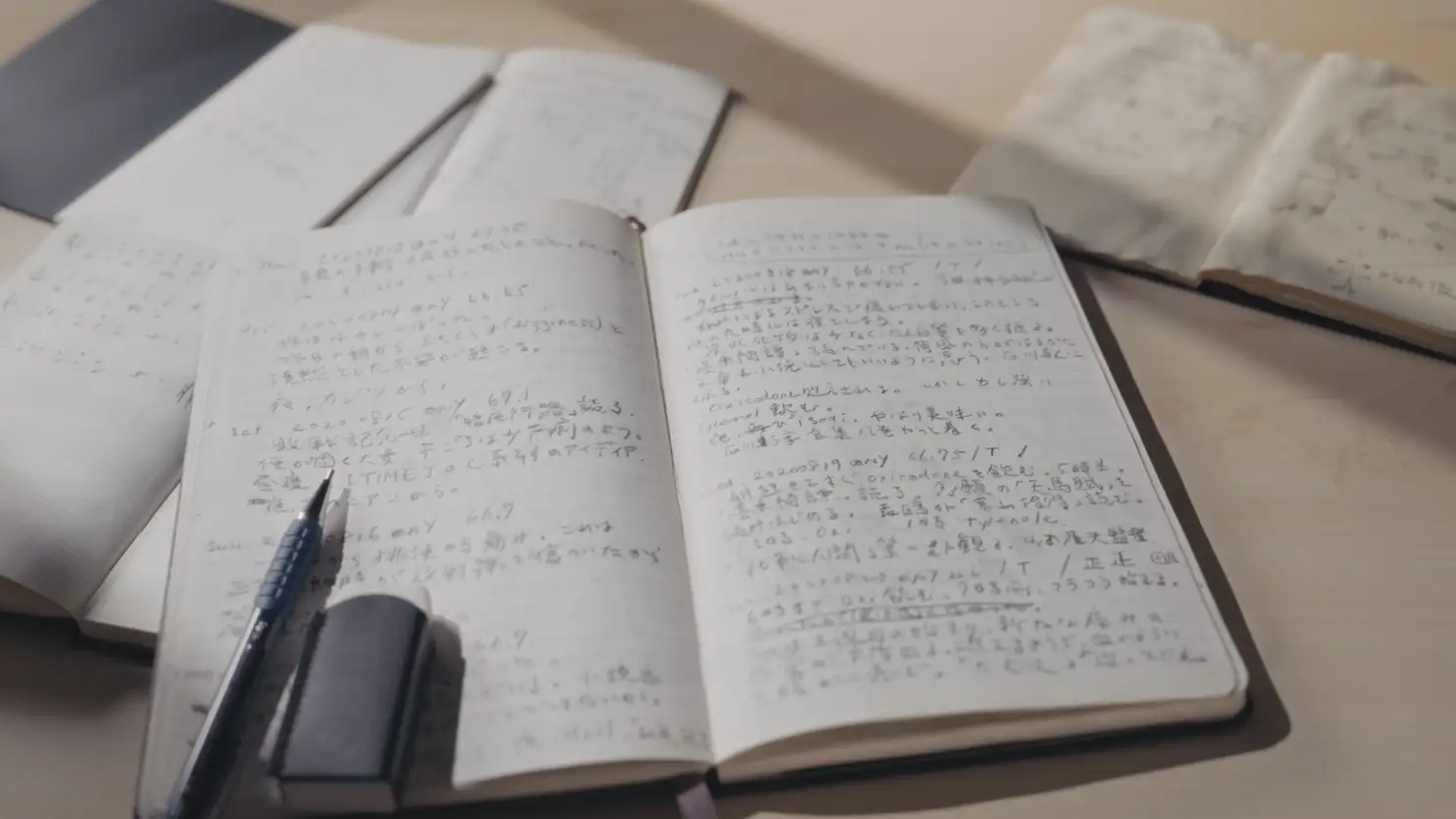

その後、2024年のNHKスペシャルの制作を目指そうと、ご遺族にお会いする機会をいただきました。「坂本さんの生きた姿をきちんと伝えたい」とお話したところ、2度目にお会いした際に亡くなるまで綴っていた日記の一部を見せていただきました。

ただ僕はたまたまクローズアップ現代を担当しただけのディレクターですから、ご遺族からしたら「どなたでしょうか」という感じだったと思いますし、変な人に大切な記録を預けられないというお気持ちもあったと思います。それは当然ですよね。

日記やご遺族が撮影した貴重なプライベート映像などをすべてお預かりできるまでには、8ヶ月にわたる対話を重ねることになりました。最終的には、膨大なアーカイブをご提供いただきましたが、何度振り返っても、当時のご遺族のご決断には頭が下がるばかりです。

監督は坂本さんと一度もお会いしたことがなかったそうですが、もともとご興味はあったのでしょうか?

カルチャーが好きな友人や妻の影響で興味はありましたし、飲みの場などで「いつか坂本さんの番組をやりたいです」と口にしたりもしていました。それまではYMOの『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』やピアノアルバムなどを聴いていたくらいでしたが、亡くなられたタイミングで改めて坂本さんの音楽をグッと深く聴き始め、より関心が高まっていった感じです。

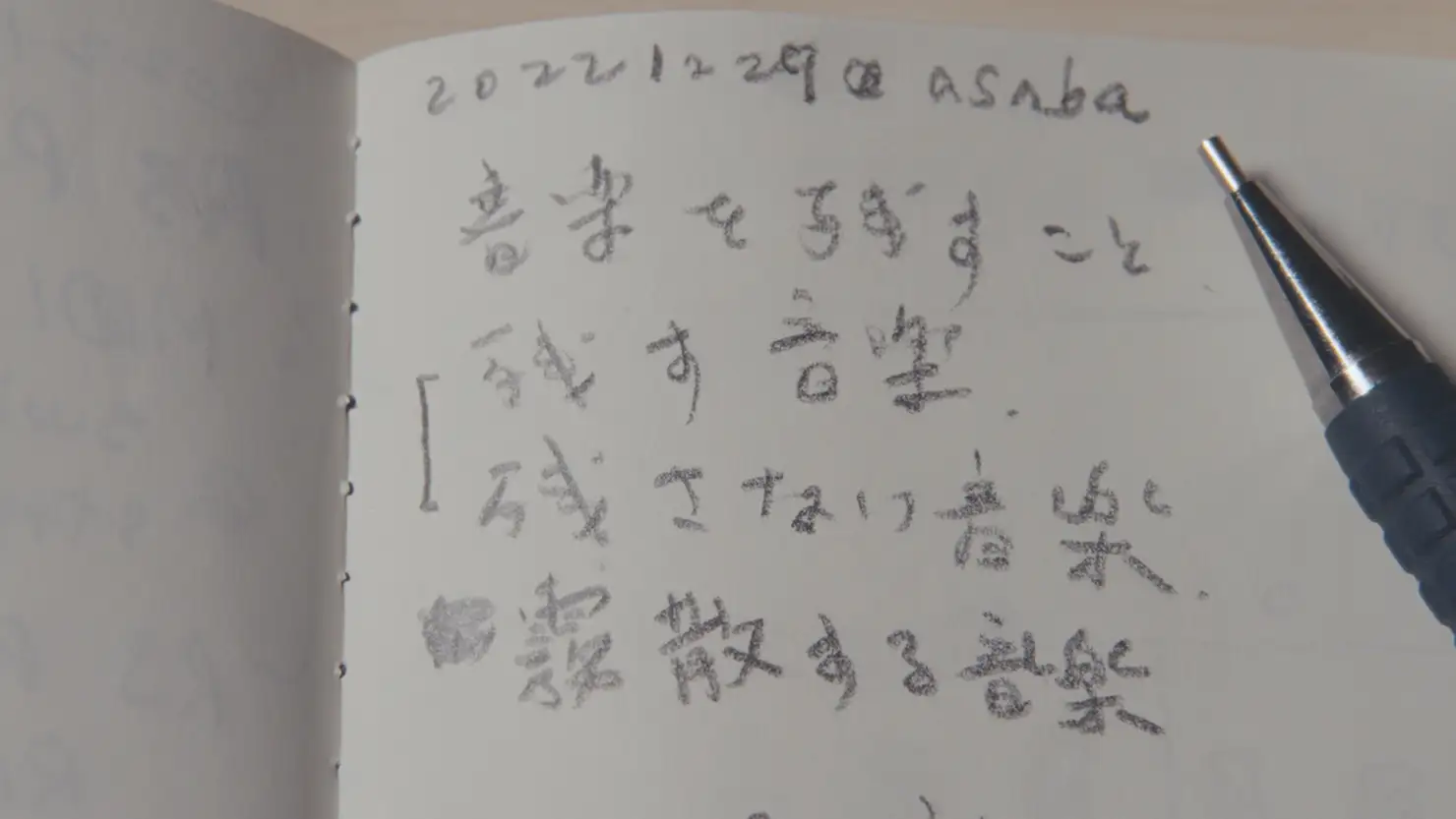

映画の軸になっている日記には、死に絶望したり、達観したり、創作への執着を滲ませたりと、心の中に吹き荒れる様々な葛藤が綴られています。

日記の朗読をしていただいた田中泯さんは「これは絶対に見られることを意識していただろう」とおっしゃっていましたが、坂本さんほどの有名な方なら、注目が集まることを自覚されていただろうと僕自身も半分思います。

一方で、坂本さんの日記を書く習慣は、単純に忘却に対抗するための手段として、書いていただけなのかなとも思う。真剣に書くというよりも、日々のルーティンとして素直に綴っていただけではないか。多分、両方本当なんじゃないかと思っています。

映画化はどのように進められていったのでしょう?

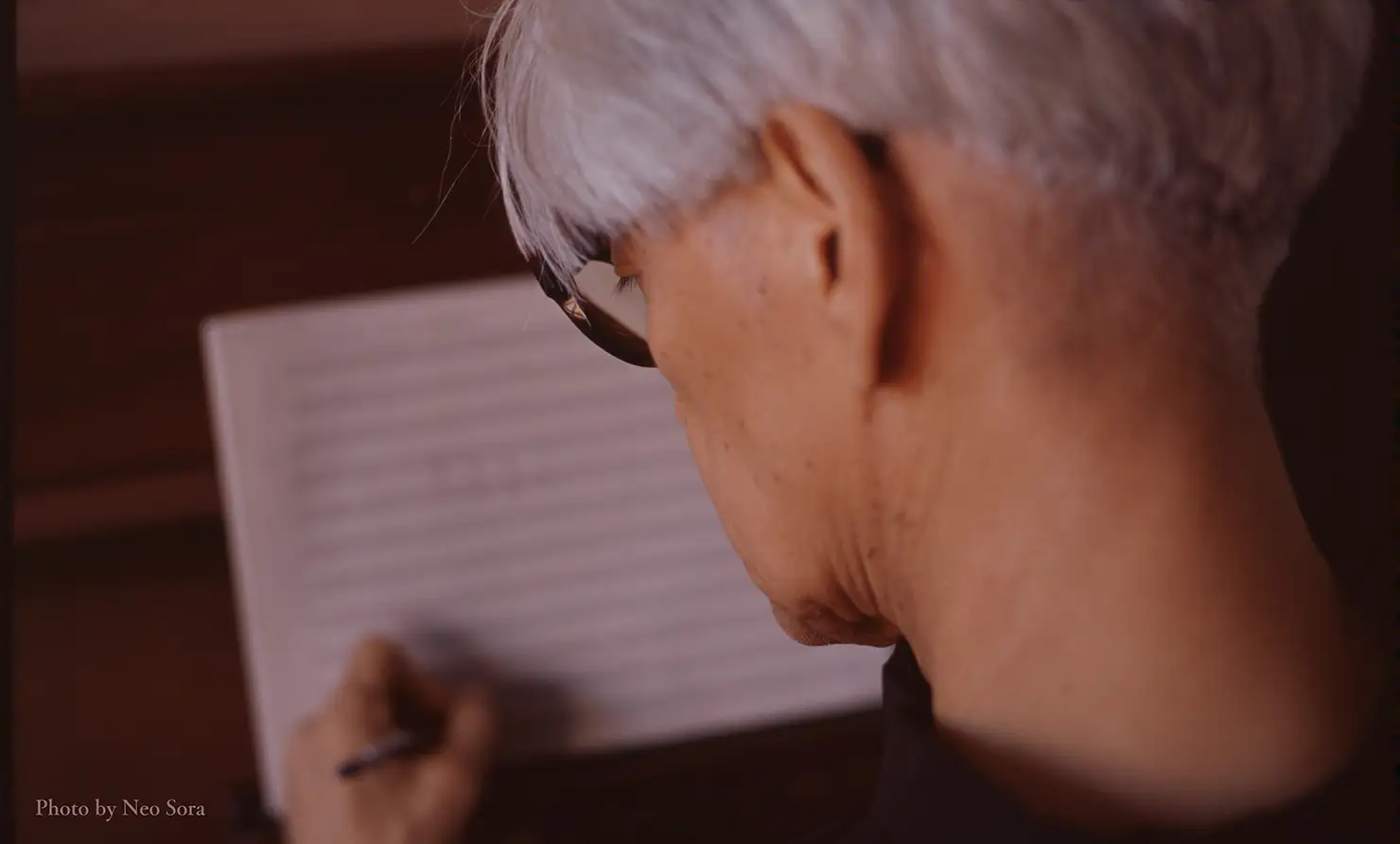

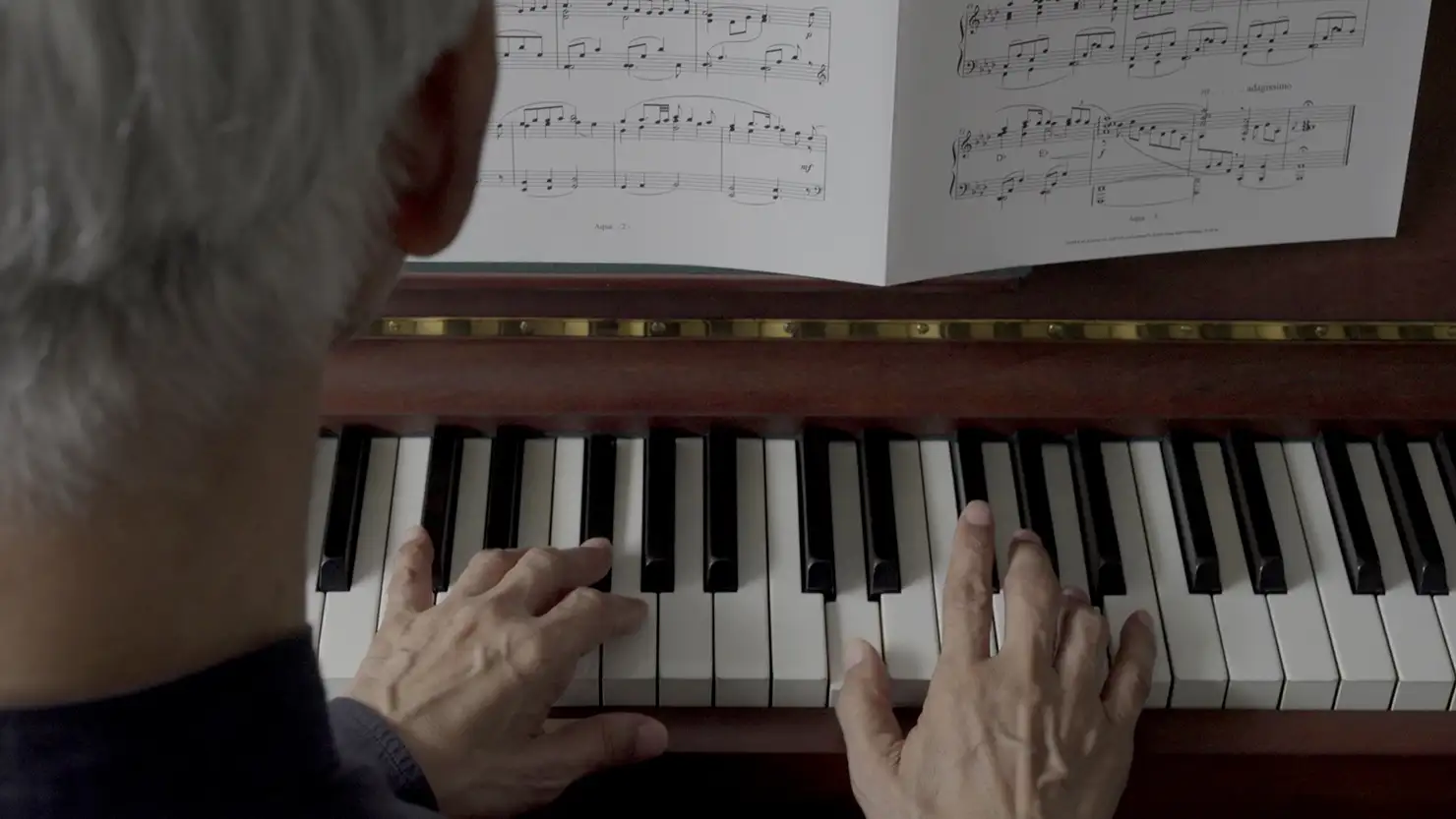

NHKスペシャルでは、坂本龍一さんという人間の普遍性を伝えるために、お亡くなりになるまでをしっかり追うことを基調として番組を制作しました。映画では、坂本さんが何を作り、何を残して人生をまっとうしたのかという点について、音楽の創作の部分によりフォーカスを当てて展開しています。

僕は今までテレビ番組を作ってきましたしテレビが好きですが、情報を多く伝えられる反面、受け手が主体的に考える余白が少ないとも感じていました。

今回初めて映画を制作しましたが、独りで考える時間に、晩年の坂本さんが表象されているのではないかと思い、あえて余白を作るよう意識しました。具体的には、坂本さんの晩年の作品である『12』が流れている時間や、シンセサイザーの長い音などに、観ている人自身が考える時間を用意できたのではないかと思います。

映画館で観られることを想定した音のこだわりは?

僕は映画が好きですが、実はあまり映画館が得意じゃないんです。というのも、閉所恐怖症でして。観客を盛り上げるためのドーンという大きな音が、劇場のような閉鎖的な空間で鳴ると、とても怖いと感じてしまうんですよね。だから今回は「なるべく音で観客を乗せない映画を」と、そして「耳を澄ましてほしい」という気持ちを込めて、静かな映画を目指しました。

例えば、いくつかのシーンで雨の音がついているのですが、神経を研ぎ澄まさないと聞こえないくらい小さい雨音にした場面もあります。劇場という音に集中できる環境で公開する作品だからこそ実現できたことでした。

雨の音は坂本さんご自身が録音されたものだそうですね。なぜ、そこまで小さい音にしたのでしょう?

例えば12月の寒い時期って、あんまり窓を開けないですよね。だから坂本さんが部屋で聞いていた雨音は、きっと窓を隔てて小さく聞こえていたのではと、そういったことも想像しながら調整を重ねました。

2020年12月12日に開催された無観客のオンラインピアノソロコンサート「Ryuichi Sakamoto: Playing Piano 12122020」の映像なども挿入されていますが、その日の近辺に綴られた日記には、「安楽死」、「死刑宣告」、「俺の人生終わった」などといった言葉が並んでいます。公の場で見せる音楽家としての顔と、実際に日記に綴った心のうちを同時に知ることができる、強烈な体験でした。

あれほど素材が残っているということは、本当に奇跡に近いことだと思います。ただ編集中、「この日記の言葉を使いたいけれど、その当時の映像や写真がない」ということも多くありました。使うことができず残念だなと思うこともありましたが、時系列に沿った音や映像を使うことを徹底しました。

他に、映画化にあたってこだわられたことは?

病院のシーンには力を入れました。闘病中のシーンは極めて重要でしたが、実際の病室での撮影が難しかったこともあり、思い切ってセットを組みました。

病院ではどんな日々を過ごしていたのかと、当時の写真や記憶を元に、限りなく忠実に再現を試みました。撮影当日も、撮影現場とご遺族をリモートで繋ぎ、iPhoneやペンの位置などをミリ単位で調整しています。

晩年を支えた医師のひとりである笠原さんは、「まさにあの時の病室ですね」と涙ぐまれていましたね。

「あと何回満月を眺めるか」という「fullmoon」の語りから映画が始まり、エンドロールでは坂本さんがスマホで撮影した月の写真の数々が挿入されるなど、月が印象的に描かれています。

エンドクレジットに月の写真を使うことは、制作の最後のほうに思いついたことですね。カメラロールの中に残されていた写真が、なんというか、即物的でよかったんです。

映画ではニューヨークのご自宅の庭で朽ちていくピアノや、月、雨、雲など、様々なモチーフを多層的に差し込んでいますが、月は時間を、坂本さんが生と死を見つめる眼差しを象徴しています。

ご自宅や病室の窓から撮った月の写真を見ていると、坂本さんと視点を共有している感覚になりました。偉大な音楽家ではありますが、死を前にして迷う姿は、私たちと変わらないひとりの人間だということを感じさせましたし、「もしも自分が死を前にしたら……」と考えずにはいられない映画です。

映画に身を委ね、そう思って頂けたのであれば、うまくいったのかもしれません。坂本さんが目にしたもの、耳にした音と、自分自身の時間が混ざり合っていく。余白を多く取って考える時間を作ったことで、坂本さんの映画でありながら、半分は観た方自身の映画として捉えることができるのではないかと思います。

制作を通して、坂本さんの遺した音楽への印象に変化はありましたか?

“坂本龍一論” 的なことだと人それぞれ考えがあると思いますが、制作中に感じた個人的な体験と印象でいうと、ピアノ曲で彼の半生をたどることができることが魅力のひとつだなと感じました。アルバム『BTTS』から『/04』、『/05』まで、坂本さんは定期的に同じ曲を弾いているんですよね。

若い頃の演奏と、余命宣告を受けた後、そして最後の「Opus」の演奏はまた違いますし、すごくわかりやすい変化がある。そのときの坂本さんの状況を知っていると味わいも変わってきますし、それぞれの年齢で定点観測的に作品が残っていることは、すごくありがたいことだなと改めて感じました。

確かに、演奏するタイミングによってまったく印象が変わりますね。では、監督が好きな坂本さんの楽曲を挙げていただくと?

さらに年齢を重ねたら違う曲が好きになるんだろうなと思いつつ、32歳の今の僕は、坂本さんが26歳のときに作られたソロデビュー曲「Thousand Knives」、そしてそれをピアノでアレンジした、『/05』の「Thousand Knives」が好きです。ハンドクラップなどが入っていて、なんか明るいんです。

『/05』の「Happy End」はジャンジャンジャンジャンと鳴っていて、こちらも元気なときに聴きたくなります。でも嫌なことがあったときは『Opus』版の「Happy End」がよかったり。秋の夜とかに聴くと沁みたりしますね。

制作期間を振り返り、今改めて感じることは?

制作の間は、坂本さんの大事なものが僕のもとにあったりして、作品が完成するまでの強烈なプレッシャーが続いた日々は忘れられませんね。もう笑っていないとやっていけないというか。

坂本さんに「お前、何やってんだよ」と言われないものを作ろうと思いながらも、「人類みんないつかは……」みたいに、時間とか歴史とか、何かと主語を大きくして考えないと、気持ち的に乗り越えられなかったかなと思います。

坂本さんからは、耳を澄ませてじっくり音を聴く喜びや、音の世界を大切にする姿勢を学ばせていただきました。非常にいい仕事をさせていただけたと感じています。

映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』

朗読:田中泯

監督:大森健生

製作:有吉伸人 飯田雅裕 鶴丸智康 The Estate of Ryuichi Sakamoto

プロデューサー:佐渡岳利 飯田雅裕

制作プロダクション:NHKエンタープライズ

配給:ハピネットファントム・スタジオ コムデシネマ・ジャポン

2025/日本/ カラー/16:9 /5.1ch/96分/G

11月28日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国

© “Ryuichi Sakamoto: Diaries” Film Partners

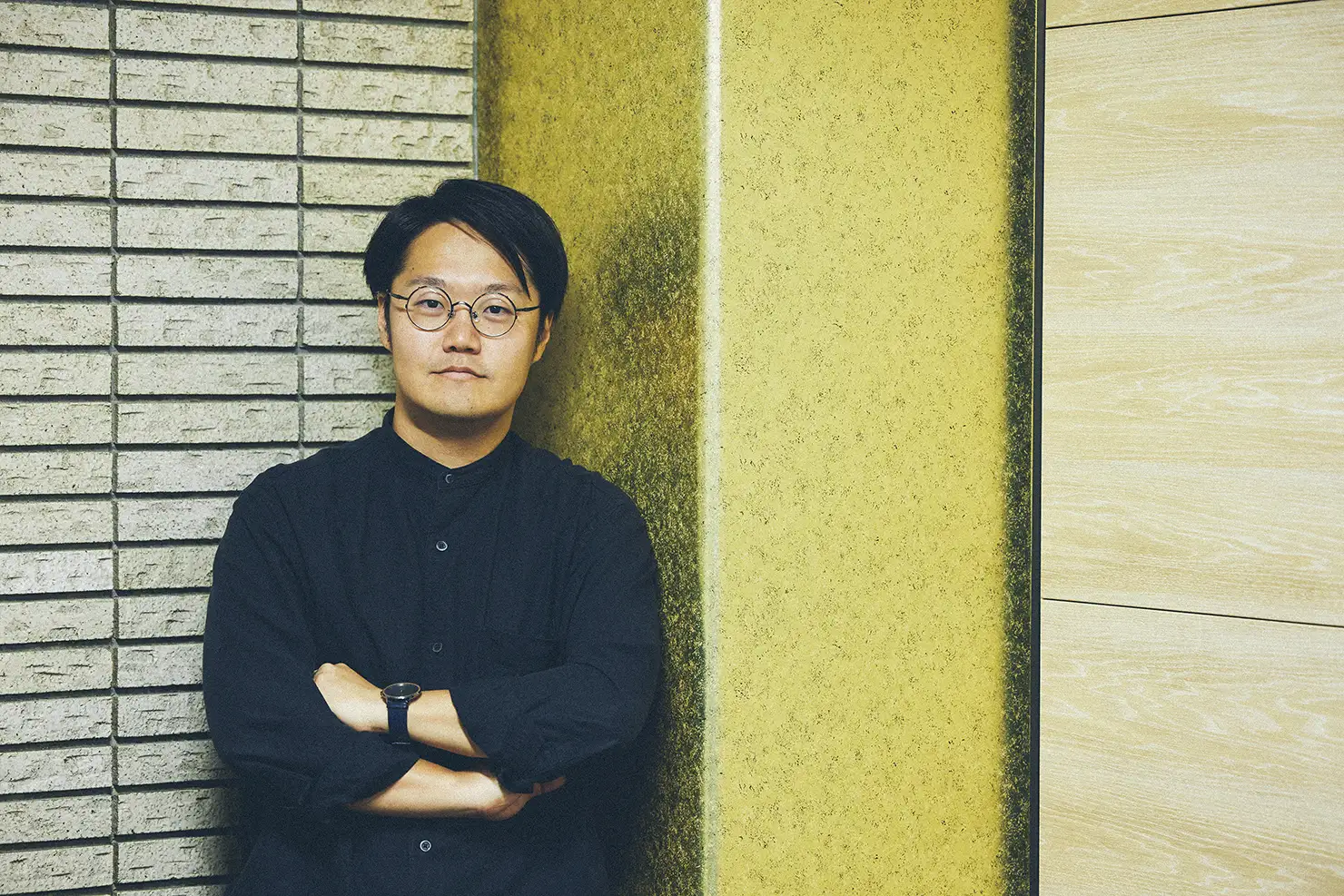

大森健生

1993 年⽣まれ、東京都出⾝。2016 年、NHK⼊局。報道局・社会番組部ディレクター。NHK スペシャルやクローズアップ現代を中⼼に、戦争・⽂化・芸術などをテーマとしたドキュメンタリーを制作。報道現場に携わる傍ら、記録性と詩性を重視した映像表現に取り組む。代表作 NHK スペシャル「Last Days 坂本⿓⼀ 最期の⽇々」(24)では、世界的な放送賞である Rose dʼOr賞(アート部⾨最優秀賞)受賞、)、イタリア共和国大統領特別賞、イタリア賞(テレビ・パフォーミングアート部門)を受賞。国際エミー賞にノミネート&ファイナリスト選出ならびにギャラクシー賞奨励賞を受賞。その他、NHK スペシャル「樺太地上戦 終戦後 7 ⽇間の悲劇」(17)、「三島由紀夫 50 年⽬の“⻘年論”」(20)、ドキュメンタリードラマ「倫敦ノ⼭本五⼗六」、BS スペシャル「⼭本五⼗六と“開戦”」(21)、ノーナレ「線で世界を⾒つめると」(22)などを⼿がける。映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』は初監督作であり、NHK エンタープライズ在籍時に制作された。

Photos:Soichi Ishida

Words&Edit:Kozue Matsuyama