マイクは音を出す仕組みによって、「コンデンサーマイク」と「ダイナミックマイク」の2つに分けられます。歌や楽器の演奏を録音したり、配信でクリアな音を届けたいなら、繊細な音まで拾えるコンデンサーマイクがおすすめです。

本記事では、コンデンサーマイクの仕組みや特徴、選び方のポイントをわかりやすくご紹介します。

コンデンサーマイクとは

コンデンサーマイクは、ボーカル収録やナレーションなどで広く使われているマイクです。内部には「振動板」と「固定極」という部品があり、音の振動を電気信号に変換します。

仕組みは専門的ですが、次の2点を押さえておけば問題ありません。

・感度が高く、繊細な音まで正確に拾える

・動作には電源(ファンタム電源など)が必要

コンデンサーマイクの特徴

コンデンサーマイクの特徴として挙げられるのは、以下の3点です。総じて、コンデンサーマイクは繊細な分、高い音質が期待できるマイクと言えるでしょう。

感度が高くクリアな音を拾える

わずかな息づかいや楽器のニュアンスまで逃さず収録できます。特に高音域を正確に捉えられる点が強みです。歌やアコースティック楽器の録音に向いています。

外部から電源の供給が必要

内部に電気をためて動作するため、基本的に外部から電源を供給する必要があります。オーディオインターフェースやミキサーを通して「ファンタム電源」を送るのが一般的です。

デリケートな構造

湿気や温度変化、衝撃に弱いため、扱いには注意が必要です。使用時はポップガードをつけたり、保管時は湿気を避けたりといった配慮が大切です。

なお、コンデンサーマイクと対になる「ダイナミックマイク」の特徴については、以下で詳しくご説明しています。ぜひこちらもあわせてご覧ください。

コンデンサーマイクを選ぶポイント

コンデンサーマイクを選ぶときは、以下の3つのポイントに注目するのがおすすめです。

指向性

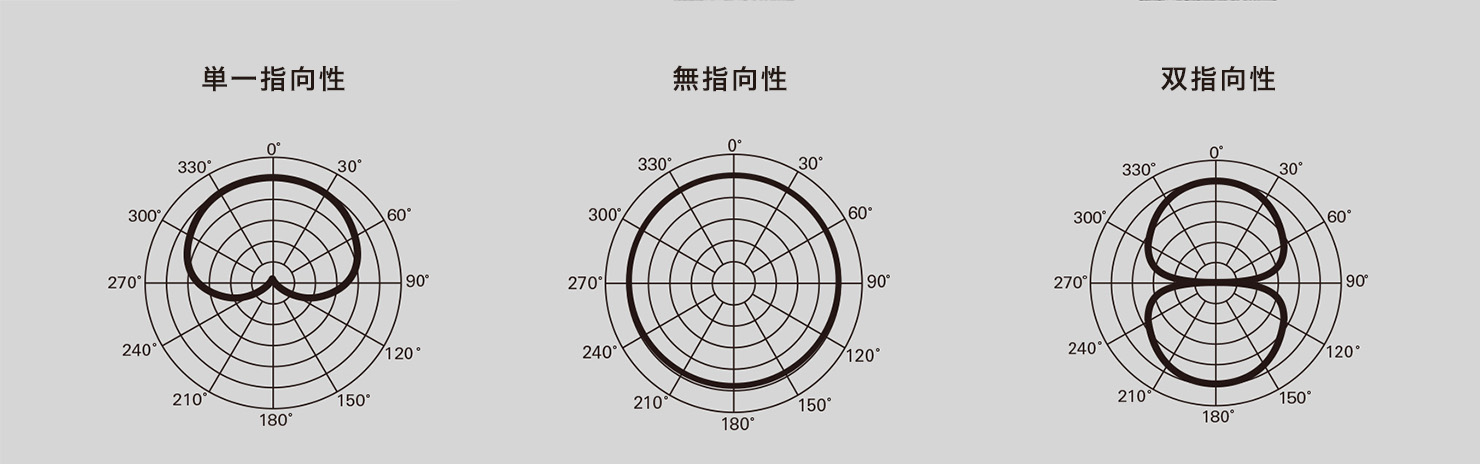

指向性とは、マイクが音を拾いやすい方向を表した特性のことです。正面からの音を主に拾う「単一指向性」や、全方向から等しく音を拾う「無指向性(全指向性)」などがあり、用途によって最適な指向性は異なります。

歌や楽器の演奏など特定の音を拾う際には単一指向性、環境音も含めて収録したい場合には無指向性を選ぶと良いでしょう。また、対談やデュエットの収録には、正面と背面の両方から音を拾う「双指向性」がおすすめです。

なお、コンデンサーマイクの中には複数の指向性に対応しており、必要に応じて切り替えができるモデルもあります。

周波数特性

周波数特性とは、マイクがどの周波数帯域の音を強調するかを表した目安です。マイクごとの音の特徴と言い換えることもできるでしょう。

周波数特性は「○○Hz〜○○Hz」といった形で表記されるほか、各帯域の相対的なレベルをグラフで図示する場合もあります。これらのスペックを単体で見るというよりは、「このマイクはボーカルの録音向き」など、マイクの特徴とあわせて指標にするのがおすすめです。

形状

手に持って使う「ハンドヘルド」や、クリップなどを使って服に取り付ける「ピンマイク」、振動板が大きい「ラージダイアフラム」など、同じコンデンサーマイクでも形状はさまざまです。

特にこだわりがない場合には、汎用性の高いラージダイアフラムがおすすめ。手軽さを重視するならスタンドなどが不要のハンドヘルド、動きながら使う場合にはピンマイクを選ぶと良いでしょう。

おすすめのコンデンサーマイク

最後に、宅録や配信に人気のコンデンサーマイクをいくつかご紹介します。用途や予算に合わせて選んでみてください。

コンデンサーマイクの定番モデル。クリアでバランスの良い音質を実現し、宅録・配信のスタンダードとして世界中で愛用されています。初めてコンデンサーマイクを導入する方に最適です。

過酷な現場にも耐える堅牢なボディを備え、ステージ上での歌声をクリアかつ伸びやかに表現できるハンドヘルドマイク。ライブパフォーマンスはもちろん、Web配信やポッドキャストにもおすすめです。

プロフェッショナルの現場で高い評価を得るスタジオグレードモデル。ボーカルから楽器の録音まで、原音に忠実なサウンドを求めるシーンに最適です。本格的に録音環境を整えたい方におすすめ。

まとめ

コンデンサーマイクは取り扱いに注意が必要な一方で、高い音質での録音が可能なマイクです。歌や楽器の魅力を鮮明に残したい、配信でよりクリアな声を届けたいという方は、ぜひ今回の記事を参考にコンデンサーマイクを導入してみてください。

関連記事

Edit:Tom Tanaka