オーディオ再生の質は、機器の性能だけで決まるものではありません。キャビネットの振動や設置面との相性など、細かな要素が音に影響します。今回はスピーカーとスタンドをつなぐ “インシュレーター” をテーマに、オーディオライターの炭山アキラさんがパワードスピーカー『AT-SP3X』を用いてその音質的な変化を検証していきます。

インシュレーターによるスピーカー音質チューニング

オーディオで自分好みの音を出そうとするなら、プレーヤーにしろアンプにしろスピーカーにしろ、どういう製品を選ぶかというのが一番重要だ、ということはいうまでもありません。しかし、その一方で「何を使うか」より「どう使うか」次第によって、再生音は天と地ほども違ってきます。

以前、スピーカーのセッティングに関しては、床や壁に近づけすぎないこと、強度の足りないローボードの上などへ設置する際には丈夫な板を1枚挟んでやること、といったノウハウをお伝えしました。ここではさらに一歩踏み込んで、インシュレーターによる音質チューニングを試してみましょう。

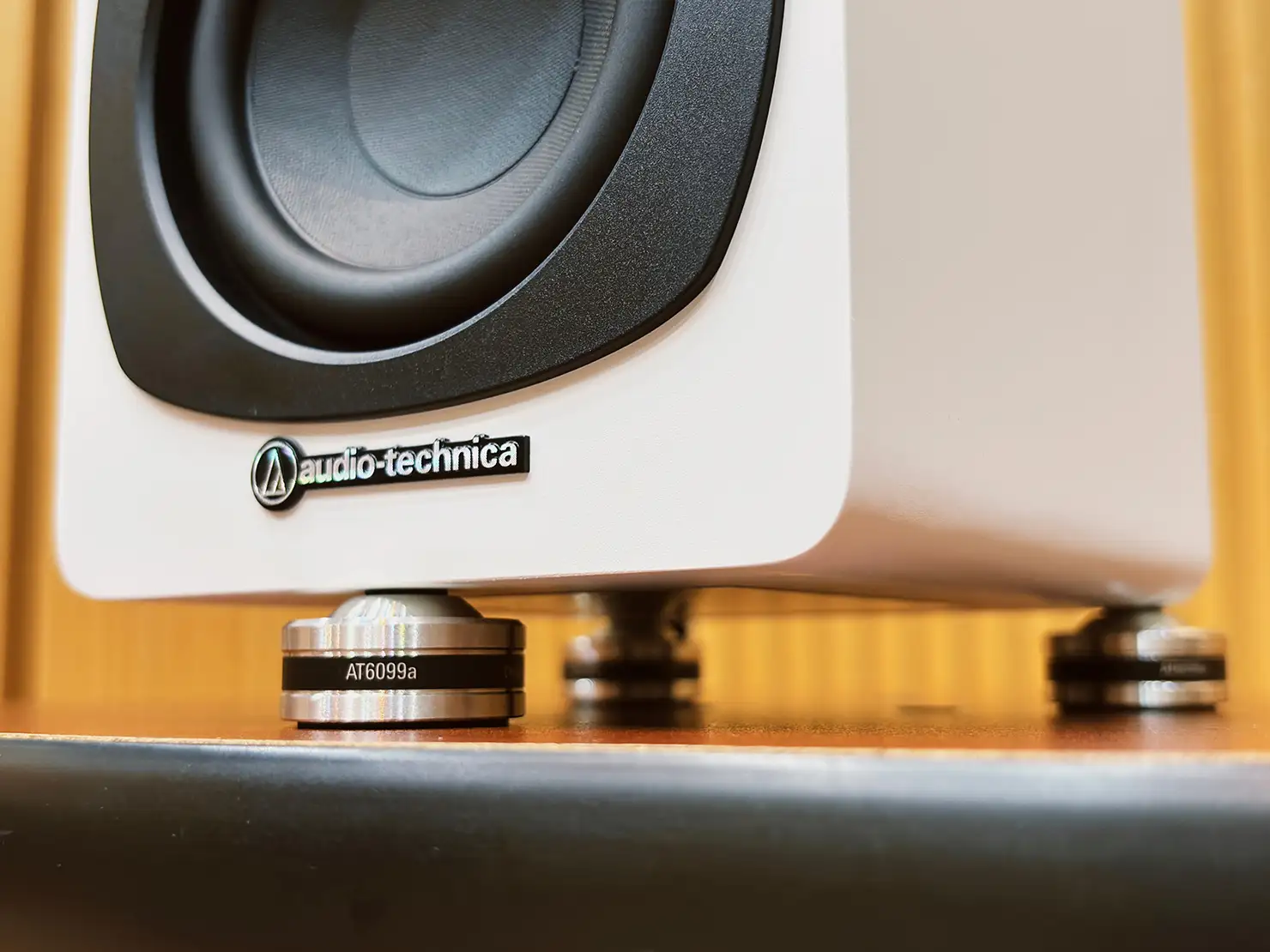

今回はオーディオテクニカのパワードスピーカー『AT-SP3X』をしっかりしたスピーカースタンドの上へ載せ、ピュアオーディオで一般的なセッティングとして、AT-SP3Xとスタンドの間にインシュレーターを挟んでいきます。

AT-SP3Xにはあらかじめ小ぶりなゴム脚が付属していますが、今回はインシュレーターの効き目をよりダイレクトに体験するために使いません。まず、その状態で音を聴きましたが、以前の試聴時と全く音が変わったことに驚きます。中低域に独特の厚みと若干の弾力性を伴っていた再生音は、その多くがゴム脚のキャラクターだったのだな、と認識できました。その音がお好みの人も少なくはないと思いますが、私のようにハイスピードで切れ味鋭い音を好む者は、絶対的な量感こそあっさりしてしまうもののスッキリと抜けの良い、こちらの方向性が好ましいなという印象です。

ハイブリッド型のAT6098aを試す

それでは、インシュレーターを挟んでいきましょう。最初に2025年9月発売の『AT6098a』を使います。直径20mmのステンレス円柱とSlimFlexと呼ばれる高密度低発泡ウレタンのハイブリッド構成で、スピーカーと接する面はφ9mmの円形、スタンドと接する面は外径16mm、内径9mmのリング型SlimFlexが装着されています。ゴムに似ていますがそれほど弾力はなく、かなり堅めでしっかりと機材を支えるタイプの素材と見受けました。

スピーカースタンドへ直に設置していたAT-SP3XにAT6098aを据えて音を出すと、まず気が付くのは音の抜けがさらに向上し、どことなく感じられていた鈍く滞った部分が払拭されて、音が自然に広がっていくことです。これは、スタンドの天板とスピーカーの底板が接触して、キャビネットが自由に振動することを妨げていたのが、インシュレーターを挟むことによって解放され、より自然に鳴るようになったからです。

スピーカーのキャビネットは、原理的には大地のように安定して鳴きもゼロなのが理想ですが、実際はスピーカーユニットの振動を受けて共振し、音を発しています。それが避けられないのなら、むしろより自然に鳴らしてやった方が音は良くなることが多いものなのです。

そんな第一印象からさらに聴き進めていくと、音楽へさらにギュッと身が入り、声の生々しさ、朗々と歌う感じがより一段と向上したように感じます。SlimFlexは僅かに粘りがあり、とても滑りにくいことが分かります。それでスピーカーとスタンドの間を安定して支え、揺らぎや滑りなどを抑えることで、スピーカーの能力をより高度に発揮させているものと考えられます。

またAT6098aに使用されているSlimFlexの厚さは1mm。こういう粘性と弾性を有する素材は、あまり分厚く用いるとそれそのもののキャラクターを再生音へ強く乗せてしまい、音が鈍ったり過剰な厚みを加えたりしがちなのですが、SlimFlexはかなり堅く弾性が低く、しかもこの薄さで用いられているせいで、上物をしっかり支えながら副作用らしきものがほとんど耳へ届かないのであろう、と感じさせます。

この薄いSlimFlexを、小ぶりながら強度が高く鳴きの少ないステンレス円柱がしっかりと安定させることで、AT6098aはとても優れたインシュレーターになっているようです。4個使いで耐荷重は20kgと高く、インシュレーター本体の見た目よりずっと大型のスピーカーやアンプなどへ使っても、高い効果を発揮してくれることは間違いないでしょう。

サイズアップで音も変わる?AT6099aを試す

続いて、AT6098aの兄モデルに当たる『AT6099a』を使ってみましょう。こちらはAT6098aの直径20mm/高さ11mmに対して、直径30mm/高さ16mmと大ぶりになったインシュレーターで、スピーカー1本につき3点支持で使うため、AT6098が8個1組だったところ、6個1組で販売されています。

基本的な素材はステンレス円柱と低発泡高密度ウレタンのSlimFlexですから共通で、耐荷重もインシュレーター1個当たり5kgですからAT6098と同じです。

以下の画像にある通り、フロント1点/リア2点の3点支持でAT-SP3Xとスタンドの間へ挟みます。音質は一聴して違いが分かるレベルで、AT6099aの方が明らかに音の重心が低く、どっしりと安定した音の傾向になりました。絶対的な音のグレードはこちらの方が高くなるかなという印象ですが、当たりが若干ソフトになる印象があり、高域方向にかけてスムーズに音が抜けていく感じは、AT6098aの方に一日の長あり、という風にも聴こえます。

AT6099aはAT-SP3Xよりもっと大きなスピーカーを支えるために開発された製品なのでしょう。

真鍮×ハネナイト構成のAT6900BRを試す

続いて、AT6099aとよく似たサイズ感ですが、本体が真鍮製の『AT6900BR』を挟んでみます。AT6098aとAT6099aは2025年の新製品ですが、AT6900BRは2022年発売のロングセラー製品です。AT6098/AT6099aはステンレスとSlimFlexの組み合わせですが、AT6900BRは真鍮とハネナイトと呼ばれるゴムの一種が組み合わされています。ハネナイトは床に落としても一切弾まない特性を持ち、オーディオの世界では古くから活用されている素材です。

AT6099aからAT6900BRへ交換すると、AT-SP3Xの再生音は大きく変わりました。比較的明るくしなやかなタッチで音楽を奏でていた前者に対し、後者は音に深みが出てアタックに鋭さを感じさせます。個人的にも大変なじみのある、ハネナイトの好ましき音質的効果が表れている、といってよいでしょう。

面白いのは、両者の本体に用いられている金属の音質傾向と、完成品としてのインシュレーターの音に、かなりの違いがあることです。あくまで私個人の印象ですが、ステンレスは力強い音がする半面少し音が暗色方向となり、真鍮は音が分厚く若干明るく輝かしくなる傾向があります。ところが、完成品ではAT6099aが割合と明るくソフトな質感で、AT6900BRはやや暗色で深みがあり、音の角をスパッと出す方向です。

これはSlimFlexとハネナイトという、本体に組み合わせた緩衝材のキャラクターが表れている、という風に読み解くこともできますが、真鍮にハネナイト、ステンレスにSlimFlexという組み合わせこそが大切なのだろうな、と私には感じられます。本体と緩衝材の音質的キャラクターを重畳させることで、よりバランス良く好ましい音の世界を現出させる、そのために選び抜かれた素材の組み合わせなのであろう、と考えられるわけです。

オーディオテクニカには、他にスパイク型のインシュレーターも存在します。次回はAT-SP3Xにそれらを挟み、音質傾向を探っていこうと思います。

Words:Akira Sumiyama