カバー曲とは、過去にリリースされたオリジナルの楽曲を、同じ歌詞、同じ曲の構成のまま別のアーティストが演奏、歌唱、編曲をして録音された楽曲のこと。歌い手や演奏が変わることでオリジナルとは違った解釈が生まれ、聴き手にその曲の新たな一面を届けてくれます。ここではジャンルや年代を超えて日々さまざまな音楽と向き合うオーディオ評論家の小原由夫さんに、曲の背景やミュージシャン間のリスペクトの様子など、カバー曲の魅力を解説していただきます。

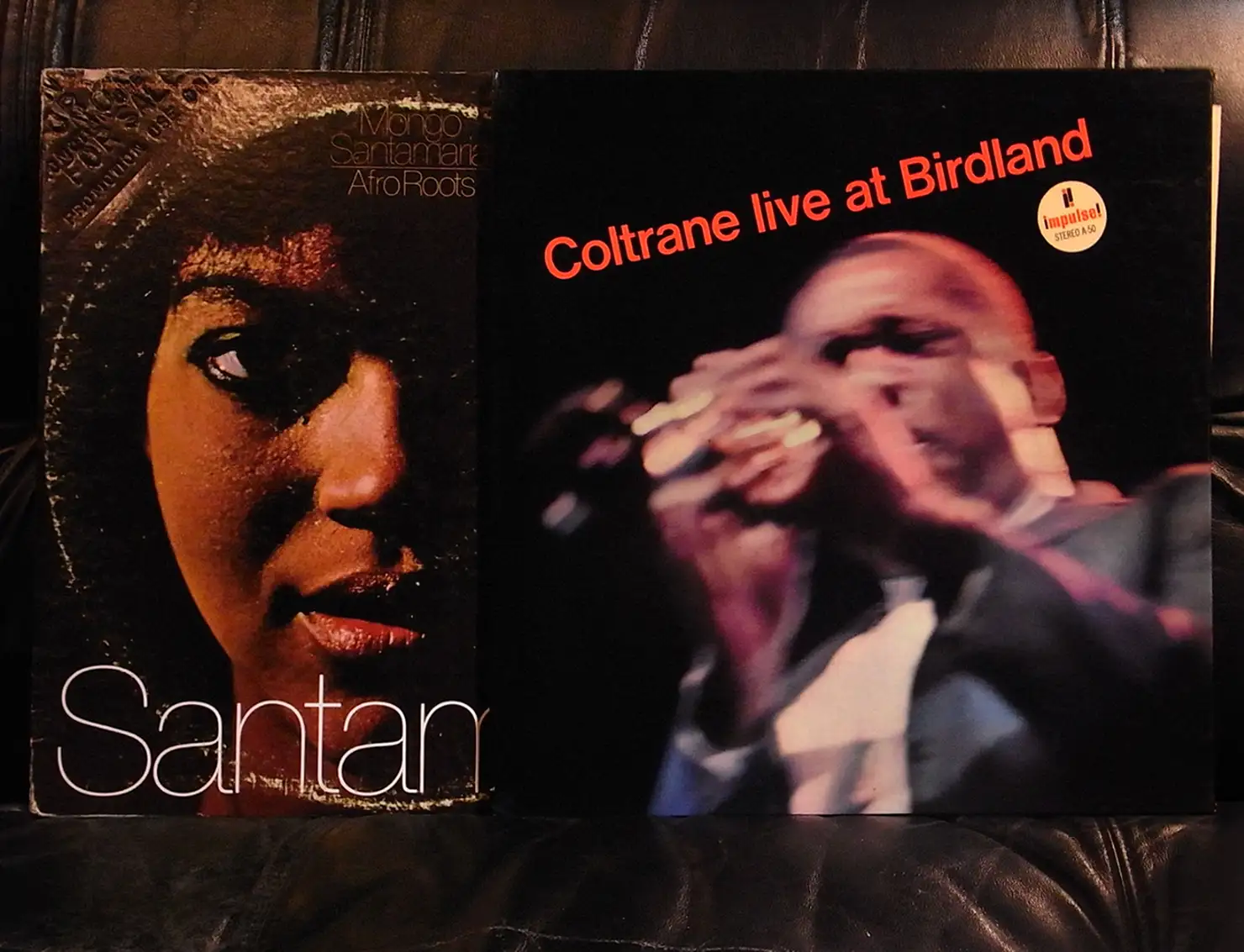

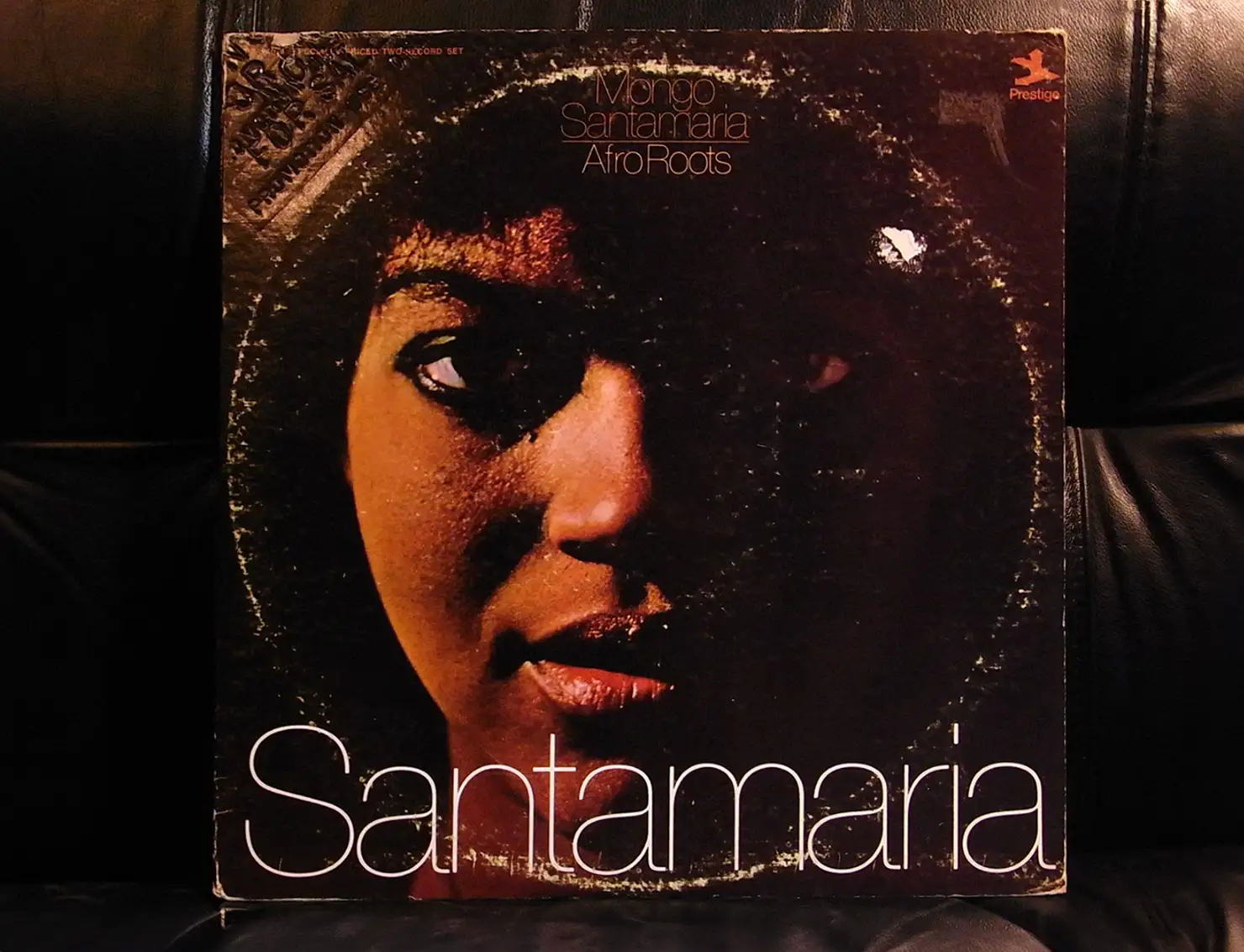

モンゴ・サンタマリアの「Afro Blue」

キューバ出身のコンガ奏者モンゴ・サンタマリア(Mongo Santamaría)が、アフリカ民謡をベースに1959年に作曲した「Afro Blue」は、多数のコンガがリズムを主導するラテンジャズナンバーだ。

米Prestige Recordsよりリリースしたアルバム『Afro Roots』には、同曲がA面1曲目に収録されている。右チャンネル奥に定位するフルートと、左チャンネルのマリンバがメロディを奏で、後半に掛けてコンガやティンバレスによるリズムがさらに強力かつ多彩に変容し、どんどん賑やかになって煌びやかさも増していく。アフリカンな民族色が非常に濃い曲である。

この曲は当初インストゥルメンタル・ナンバーであったが、発表の翌年60年には、米国のソングライター、オスカー・ブラウン・Jr(Oscar Brown, Jr.)が歌詞を付けた。歌詞の内容は、アフリカの大地礼讃と男女の恋を重ねた官能的なもので、初めて歌ったのは女性ジャズシンガーのアビー・リンカーン(Abbey Lincoln)。後に多くの黒人ジャズ歌手が情念を込めて歌い継いできている。ディー・ディー・ブリッジウォーター(Dee Dee Bridgewater)、ダイアン・リーヴス(Dianne Reeves)、リズ・ライト(Lizz Wright)等だ。日本ではケイコ・リーがしっとりとした雰囲気で歌っている。

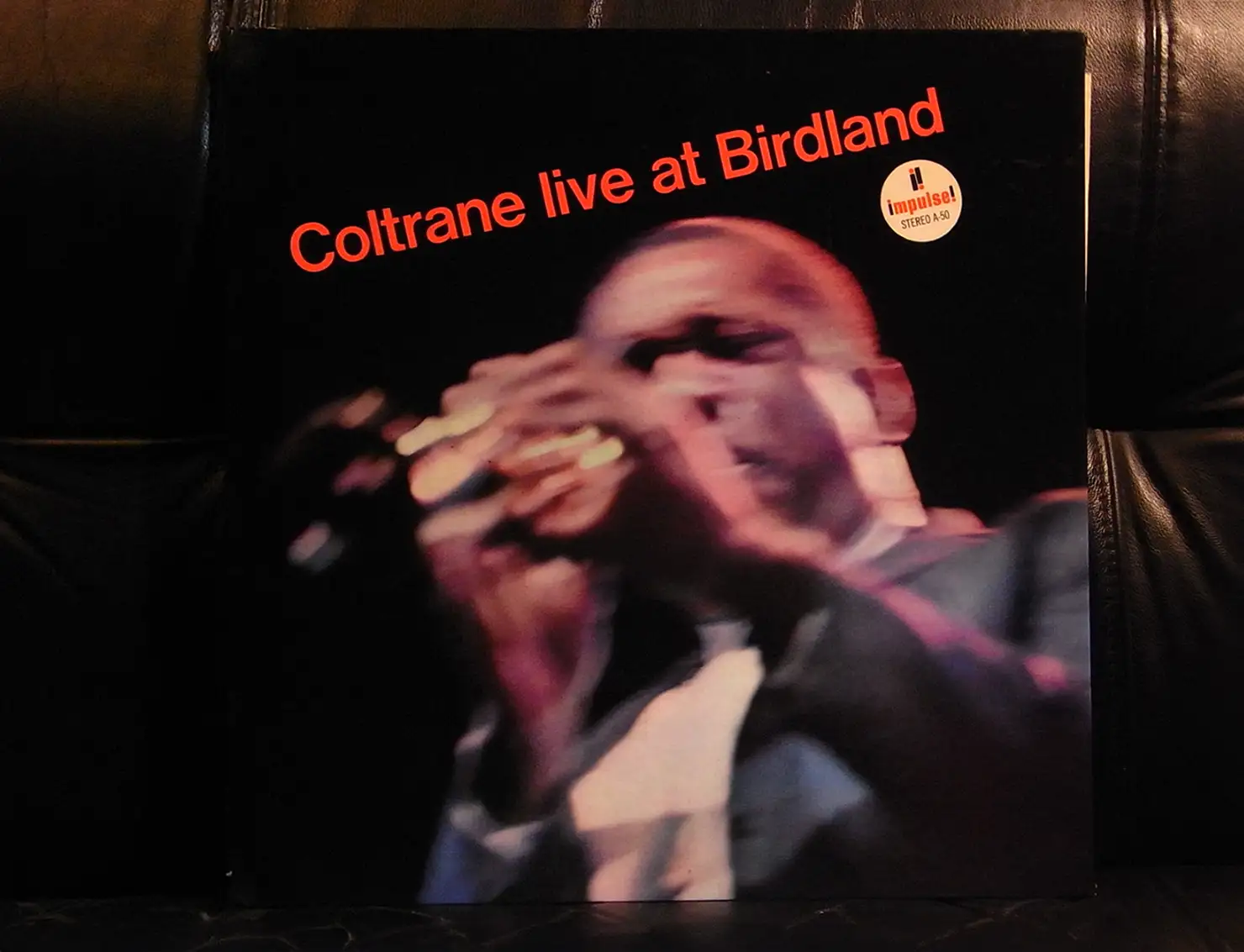

ジョン・コルトレーンの「Afro Blue」

こうして今日は歌入りで紹介されることの多い「Afro Blue」だが、それでもこの曲を広く世に知らしめたのは、ジョン・コルトレーン(John Coltrane)に他ならない。

コルトレーンは1963年の米ニューヨークのジャズクラブ、Birdlandでのライヴ演奏を皮切りに、67年7月に亡くなるまでの晩年、「Afro Blue」を幾度となく演奏し、ライヴアルバムにも残している。そのスピリチュアルかつエモーショナルな演奏は、後の同曲のカバー演奏に少なからず影響を与えたといってよい。

米Impulse Recordsからリリースされた『Coltrane Live at Birdland』は、A面1曲目に「Afro Blue」を収録。ピアニストにマッコイ・タイナー(McCoy Tyner)、ベースにジミー・ギャリソン(Jimmy Garrison)、ドラムスにはエルヴィン・ジョーンズ(Elvin Jones)という黄金のカルテットを従えた10分超のここでの演奏は、まさしくメンバー間の丁丁発止を捉えた白熱したプレイが堪能できる。

ソプラノサックスのコルトレーンが左チャンネルからテーマを激しくブロウしたと思ったら、すぐにタイナーのピアノソロがセンターに定位して鍵盤の高低をフル活用して縦横無尽に長いアドリブソロを展開。それを受けてようやくコルトレーンがこれまた延々とダイナミックなソロを繰り広げる。エルヴィンがその後ろで力強いビートを繰り出し、コルトレーンやタイナーを煽っている様子がうかがい知れる。そのポリリズムをベースとしたドラミングはまさに強力無比だ。

Words:Yoshio Obara