春になりイベントシーズンを迎えた都内では、連日のようにイベントが乱立。そんな状況を尻目に、青山ファーマーズマーケットで開催されるワインイベントにも携わるWATARIGARASUの倉本潤が3月初旬、都外へと抜け出すことにした。向かった先は中京、名古屋。今回の旅の目的地は、名古屋ウィメンズマラソンの真裏で交通規制が敷かれた市内で開催されたナチュラルワインの祭典「Della Bouteille(デラブテイユ)」だ。全国から集うワイン好きや音好きたちの宴へと潜入すべく、まずはイベントをセレブレイトする前夜祭へと赴いた。

冒頭は、Della Bouteilleをオーガナイズする磯村さんのインタビューから。

顔が見える、美味しい関係性。

磯村さんは2年前からDella Bouteilleをオーガナイズされているということですが、そもそも、どうして名古屋でワインのイベントを?

磯村:元々、名古屋でラジオやテレビの仕事をしていたのですが、これまで職を転々としてきたものの、以前から北海道や長野のワイナリーを訪れるのが好きで、よく生産者さんに会いに畑へ行ったりしていたんです。それで、ある時、北海道の余市から生産者さんを招いて身内でワインを囲む会を計画したことがきっかけで、どうせなら長野の生産者さんも呼んでしまおうか、と自然発生的にイベント化したのが名古屋でDella Bouteilleをやりはじめた経緯になります。現在はこの24PILLARSというギャラリーやスタジオ、家具のファクトリーなどが併設する複合施設を拠点にしながら、オーダー家具の営業をメインの仕事にしているのですが、広い場所を手に入れることができたので、ここが完成した2023年から毎年ワインのイベントを開催するようになり、今年で3度目の開催を迎えました。

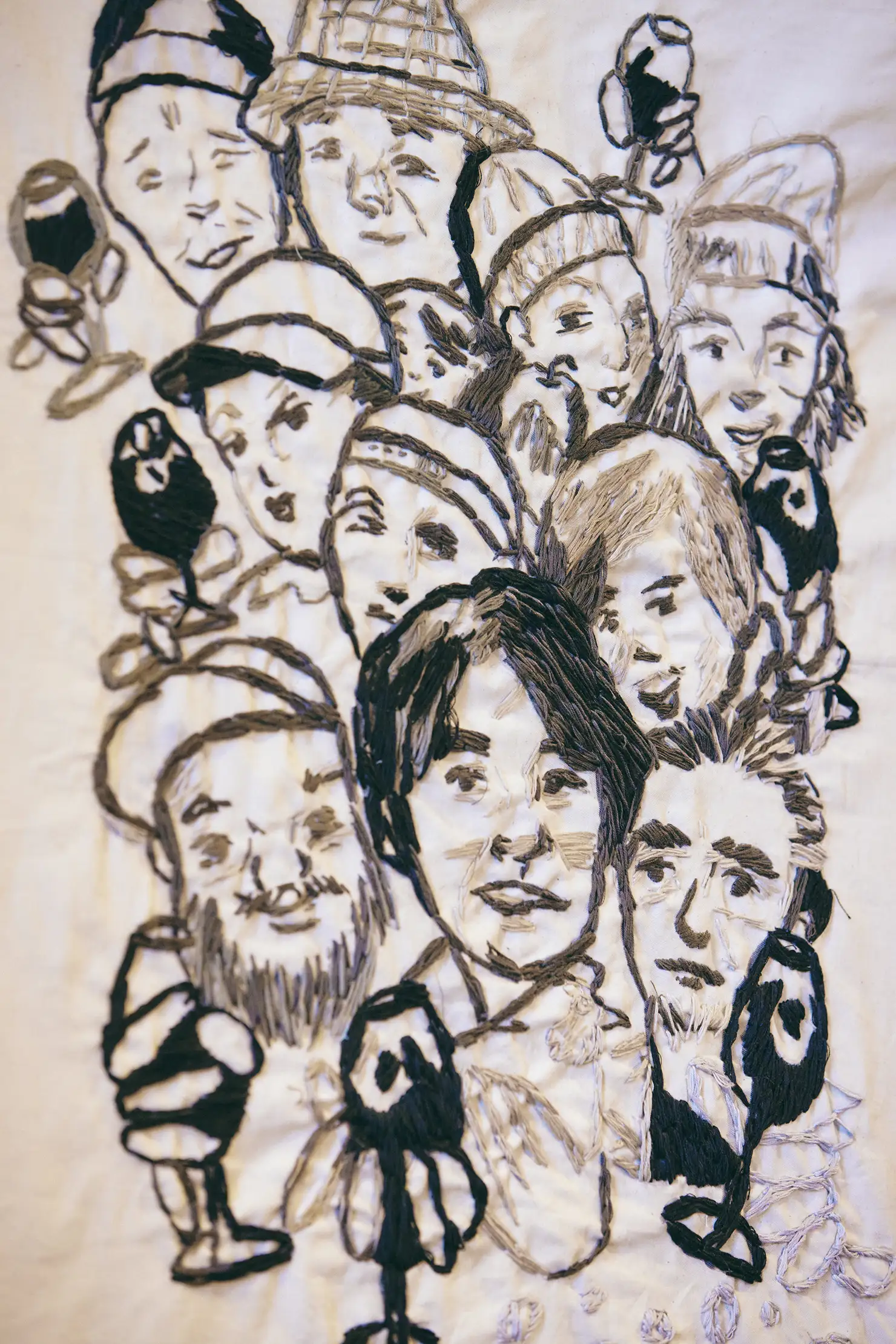

毎回イベントのメインビジュアルが変わっているようですが、今回はどのようなテーマだったのでしょうか。やはり、 “生産者さんの顔が見える” という意味で、それぞれの顔にフィーチャーされているのでしょうか?

磯村:実は、イベントのメインビジュアルには毎回元ネタがあるんですよ。今回もそうで、残念ながら数年前に若くして亡くなってしまったのですが、私も大好きだったフランスの生産者さん、ジュリー・バラニー(Julie Balagny)さんに敬意を込めて、彼女のつくっていた〈Julie Balagny Beaujolais(ジュリー・バラニー・ボージョレ)〉のラベルを元にサンプリングさせていただきました。ちなみに会場の奥に飾っていたのは、刺繍作家の小菅くみさんに同じデザインでつくってもらった作品なんです。

前夜祭からスタートしたDella Bouteilleは、本祭のあとにAFTER HOURS、翌日も後夜祭、と3日間連続で音楽が鳴り止まないと聞きました。ワインイベントでありながら音楽イベントのような側面もあるのでしょうか?

磯村:そうですね。結局、ワインが好きな人たちって音楽も好きなことが多くて、すごく感覚が近いと思うんです。昨日はParadise Nature wine&vinyl(以下、Paradise Nature)で前夜祭がありましたし、今日もこのあと、AFTER HOURSで兵庫県のワイナリーであるボタニカルライフの福永淳平くんにDJしてもらう予定です。彼は、その場の雰囲気を見ながら曲を自在に変えてくれるので、アンビエントセットなのか、そのあとに会場をダンサブルに盛り上げてくれるのか、今から楽しみです。

彼は元々、第一回目の出店者さんとしてブースに立っていただいていたのですが、音楽があまりにも良かったので、以降はDella BouteilleのレジデントDJとして、毎年このイベントにお声がけさせていただいています。ただ、会期中に音楽をかけると、どうしても音量が上がってしまうこともあり(笑)、生産者との貴重な会話が音に阻害されてしまってはいけない、と音とワインの相性の良さは十分理解した上で泣く泣くBGM程度に止めることにしています。

なるほど。それでAFTER HOURSとして音楽を盛大にかけるのですね。確かに、TANNOYやクラシカルなJBLのスピーカー、McIntoshのアンプなど、24PILLARSの音響を見れば音好きなのは窺えますね。

磯村:ミラーボールみたいな外観のド派手なDJブースをつくってしまいました(笑)。淳平くんにはこのなかでDJしてもらいます。

前夜祭とともに幕を開けた、ワインと音楽に浸る三日間。

Della Bouteilleでは、本祭の前後に前夜祭と後夜祭が毎年開催されており、音楽とワインに浸ることのできるイベントは、今年も3日間に渡り開催された。

その舞台となったParadise Natureと言えば、ヴィンテージ機材とともにナチュラルワインが愉しめるワインバー。前回はまだ太陽が高い時間帯に伺ったが、今回は翌日に控える本祭をセレブレイトするための特別な夜におじゃまさせていただき、音楽とワインを愛する大人たちの集いに混ざりながらその空間を存分に味わってきた。

ゲストとしてワインをセレクトしていたのは、日本橋兜町にあるワイン専門店、Human Natureの高橋心一さん。ワインのセレクションについて聞いてみると、多様にはなっているものの、ドイツを中心に、シャルドネ縛りと言わんばかりに白ワインをずらりと並べていたり、ナチュラルワインだけではなく、あえてクラシックワインもラインナップされていたり、とネオクラシックな顔ぶれを揃えた提案が印象的だった。

開始時間きっかりにParadise Natureへと乗り込んだ私は、ここにいる人たちがほとんど東京の人だということに気がついた。いや、これは日本橋のいつもの風景のようにも思える。しかし、時間が経つにつれ、毎年Della Bouteilleに参加しているという北海道から遊びに訪れた方や嗅覚の鋭い地元のハイセンスな若者たちで徐々に空間は埋まっていき、それとともに会場の音量も大きくなっていった。なかには、ワインに興味があって来ましたと言わんばかりに、高橋さんの説明を熱心に聞きながらワインを味わっていた方も。

ところで、クラシックワインを飲んだのは久しぶりの経験だったかもしれない。ここ数年はナチュラルワインを追い求め、ワインバーに行っても、レストランに行っても、とりあえずどんなナチュラルワインがあるかを気にしていて、すっかり疎かにしていたのだ。しかし、高橋さんはこう言いながら〈Seckinger Maikammer Kappelenberg(ゼッキンガー マイカマー・カペレンベルグ) 2022〉を注いでくれた。

「このワインは、ドイツのアルザスの横にあるファルツという世界的にもワイン産地として名高いエリアで造られたワイン。ブルゴーニュとシャンパーニュの交配種の苗を使っていて、亜硫酸も入っていない。こういう骨格も輪郭もしっかりとしたエッジの効いたワインを飲む体験もすごくいい勉強になると思うんですよね」。

なるほど。高橋さんが話すように、最近はクラシックワインだからこそ出せる強さが表現された味が世界的にも新たなトレンドになっているようだ。ナチュラルワインだと、どうしても現代のカウンターカルチャーという背景からマイナーな産地でブドウを栽培しなければならなかったということも事実としてはある。名上地で醸されたワインは、しっかりとした輪郭と旨みを兼揃えていた。ナチュラルワインの出せる幅の広さ、面白さに加え、クラシックの力強さが加わったネオクラシックなラインナップからは、ワインの奥深さとその楽しさを改めて教えてもらった。ナチュラルワイン一辺倒ではなく、両方の味の特徴を楽しむのがいまの気分なのかもしれない。

音楽がワインのうま味を引き立てるような体験。

今回は高橋さんがセレクトするワインに合わせて、東京・池尻大橋の惣菜屋、kokilikoがおでんを提供。kokilikoオーナーのK404こと、DK SOUND主宰でありTracks Boysのケンヤさんをはじめ、Munacat、Yusuke Uchida、Keita aka 伊太渕剛などがゲストに迎えられ、ワインとともにParadise Natureのヴィンテージサウンドシステムから心地よい音楽を響かせた。

序盤はアーマッド・ジャマル(Ahmad Jamal)の波立つようなピアノの旋律やタイトなパーカッションなどのジャジーな音楽が空間を埋め、ワインが進むにつれて次第にテクノやハウスなどのダンスミュージックへとシフトしていった。

鳴り止まない音は良質なワインとともに夜な夜な降り注がれ、多幸感溢れるユーホリックな空間に人々は舌鼓を打ち、身体を揺らしながら、マティスの絵画(=『ダンス』)よろしく、音楽とワインの宴というバトンは本祭へと手渡された。

前夜祭の余韻がまだ残るなか訪れたのは、名古屋駅より少し南下した場所にある24PILLARS。24本の柱から成るこの構造物は高架下ということもあり、時折、電車が通り抜ける。しかし、昼過ぎにも関わらず、そんな音はほぼ皆無と言っていいほどに会場はすでに盛り上がりをみせていた。

デラ(=ものすごく)うまい、ブテイユ(=ボトル)たち。

まず最初に向かったのは、9つの生産者が一堂に会する生産者ゾーンの一番手前、長野県よりイベントに参加していた「ラポムレ」石川さんのブース。このイベントには2回目の参加ということだったが、長野と言っても豊田市に近い中川村でワインを醸造しており、車で2時間ほどで来れてしまうという。「いつもひたすらラジオを聞きながらワインをつくっているので、こうやってお客さんの声を直接聞ける機会はやりがいにも繋がりますし、こういう時間が必要ですね」と話していたのが印象的だった。ワインの輸入会社に務めていた大阪から5年前に長野へと移住してからは、りんご、梨、桃などの果物を育てながらワイン用ブドウの栽培もはじめ、今回並べていたボトルは2023年のヴィンテージということだった。

まずは、メルロー75%とカベルネ・ソーヴィニヨン25%を使用した、長野県下伊那郡松川町の減農薬栽培で育てられたブドウで造られた〈はるじおん〉から。まだまだフレッシュなワイナリーさんに出迎えていただくかたちでDella Bouteilleをスタートしていく。

続いて訪れたのは、同じく長野からイベントに参加していた「マルヤマワイン」さん。元々は農機具メーカーに勤めていたという丸山さんも同じく長野への移住組ということで、ワイン造りへの情熱を惜しみなく注いだ2022年と2023年の〈Prologue Rouge(プロローグ・ルージュ)〉をそれぞれいただいた。

2022年がとてもきれいにできた年で、対照的に2023年はすごく暑い年だったこともあり、同じ品種でもその味の印象は異なったものだった。23年のほうが揮発酸が強い印象で、丸山さんはもう少し寝かせたいと話していたものの、熱を帯びてきた会場ではそれがいいアクセントになっていた。どちらもテールドシエルという、フランス語で「天空の大地」を意味する標高約950mの冷涼な気候と昼夜の寒暖差がブドウ栽培にぴったりのテロワール*が魅力の長野のワイナリーで委託醸造されたワインだ。

テロワール:フランス語で「土地、大地」を意味する「terre」に由来する言葉で、ワインや食材が育つうえで影響を与える、その土地特有の自然環境(気候、土壌、地形など)や風土全般を指す。

次は「ドメーヌナカジマ」。中島さんは2010年に長野に畑を買い、2014年からワイナリーを開いたそうだ。ここでは、2016年のソヴィニョンブランをいただいた。今回ははじめての名古屋ということで、Della Bouteilleにも初参加だったそうだが、電車で来れる距離ということもあり、声がかかったことで参加を決めたという。イベントオープン時から手を休めることなくワインを注いでは、参加者との会話を楽しんでいるようだった。

続いては、地元のブドウを使用しながら個性豊かなワイン造りを行う、福岡の「ステュディオゴーゴーワイナリー」。今回が初出店の山田さんは、「Della Bouteilleは磯村さんの独特なセレクションが面白いですよね」とイベントを楽しみながらワインを注いでいた。注いでもらった〈Bootleg(ブードレグ)〉は、毎年ブドウの品種や構成が変わる実験的なキュヴェ(=発酵槽、そこから転じて、ブドウの搾汁の意)として知られており、今回は、そのネーミングから即採用を決めたという博多ホワイトとデラウェアを使用し、にごりのあるオレンジワイン風に仕上げられた2022年のヴィンテージ。

ちなみに、2023年ヴィンテージではデラウェア、メルロー、シャルドネがブレンドされているそうだ。いまにも音楽が聴こえてきそうなボトルのエチケットが何とも可愛らしく自由な精神が宿っているようだ。

間髪入れずに山梨の「ドメーヌオヤマダ」のブースへ。小山田さんとは残念ながら直接お会いすることができなかったが、複数の品種をブレンドし、山梨のテロワールを反映したデラウェア主体の白ワイン〈BOW!(バウ) 〉は何とかギリギリ飲むことができた。さすがは27年間ワインを造り続けてきた老舗ワイナリー。しっかりとその味わいを堪能させていただいた。ちなみに、小山田さんがワインに関わったきっかけなどの話は、Podcastの「ワインの輪」でDella Bouteilleの回があるので、ぜひ聞いてみてほしい。

続いては、女性が手がける「ドメーヌラペルル」のブースへ。フランスへと渡り、いくつかのワイナリーを経て長野県で自身のワイナリーをはじめた川崎さんは、本当にパワフル。彼女の体感では、半分以上が愛知、岐阜近辺の方だと言っていたが、東京、大阪、静岡などからのお客さんも多いようだ。「名古屋のセレクションだけだといろいろ調整が難しい部分があるけれど、こうやって東京から出店している店舗や全国から面白い方々が交わることで、分け隔てなく自由に楽しめる雰囲気を私たち生産者も楽しませてもらっています」と話しながらワインを注いでくれた。日本では珍しいタナという品種を使用した赤ワインの〈Charles(シャルル)〉とオレンジワインの〈Rose a levres(ローズ・ア・レーブル)〉を味見させていただいた。

ここからは北海道の余市チーム。まずは、大きな髭の「ロウブロウクラフト」赤城さん。名古屋に来たのははじめてにもかかわらず、すでに彼の存在を知っていただいている方は多かったようで、さすがは余市といった感じ。恵まれた自然環境は美味しいワイン造りには欠かせない条件だが、ニッカウヰスキーの蒸留所があることで知られる余市は、早い段階から観光インフラが整っていたこともその知名度に寄与しているようだ。普段もイベントには出るものの、北海道の外に出ることはあまりないため、全国から集まってきたワイン好きの方に存在を知ってもらえてとても有意義な時間になっていると話してくれた。2022年設立のワイナリーは、オーベルジュ、余市SAGRAの敷地内にあり、農家としての視点で自然派ワインの醸造に携わっているそうだ。

ソニック・ユース(Sonic Youth)のアルバム『WASHING MACHINE』のようなエチケット(ラベル)も目立っていたが、その隣に並ぶ足元シリーズは、ケルナー、ピノ・グリ、ピノ・ノワールと、それぞれの品種の個性と特徴を最大限に活かした醸造による風味が楽しめ、どれも人気のようだ。私は、ナイアガラを使用した〈Niagara(ナイアガラ) 2023〉をいただいた。

続いて、2016年ごろより研修をはじめ、2020年にワイナリーをオープンされた「ランセッカ」の笠さん。その年によって、東京、東北、関西というように全国各地のイベントへ出店しているそうだが、名古屋ははじめてとのこと。「ワインのためにワインを造っているのではなく、飲んでくれる方が喜ぶ顔を見れるのがイベントの醍醐味であって、顔の見えないコミュニケーションは面白くない。やっぱり人とのつながりを感じられないと」と、笠さん。ここではロゼのスパークリング〈早花咲月(サハナサヅキ)〉を飲ませていただいた。

余市三銃士の最後は山田堂より、山田さんのブース。スペインで栽培や醸造を学び、山梨の「ドメーヌタカヒコ」で研修を受けた経緯をもち、そこから北海道の余市へ。余市チームは、雪のないこの時期しか外に出られないということで、自分だけの世界に閉じこもってしまっては自分の視点しかもてないが、みんなで囲んでワインを飲むことで、ひとりでは気づかないような意見がもらえるから、とイベントに出店する意義を教えてくれた。

ピノ・ノワールを使用した赤ワイン「Yoichi Pinot Noir (ヨイチ・ピノ・ノアール)2022」は、高品質なテーブルワインを目指すクオリティに見合う味わいで、同じくピノ・ノワールを使用したロゼ〈Yoichi Rosé Pinot Noir(ヨイチ・ロゼ・ピノ・ノアール) 2023〉もいただくことに。

また、国内のワインを応援しながらも、ヴァンクール 、VIVIT、Taka-Là Wineなどのインポーターブースも用意されており、海外ワインとも比較しながらワインのさまざまなレイヤーとその奥行きを探ることができた。

東京からは、Unjour(アンジュール)、Libertin(リベルタン)、松㐂などの東京を凝縮したようなフレンチビストロの面子に加え、目黒の人気コーヒー店、Switch Coffeeまで。ほかにも、長野から山土、京都のMUBEと、名古屋ならではのラインナップでワインをより楽しむための豪華なフードメニューも充実。あっという間に時は過ぎ去り、AFTER HOURSの時間がやってきた。

チルアウトバレアリックミュージック、爽やかなアンビエント、スピリチュアル・ジャズ、福永さんがどのアナログレコードを最初に手にとったかはもはや定かではないが、誰もが今日という日の出会いに乾杯したであろうムードは優しく会場全体を包み、徐々にそのBPMを上げながらダンサブルな四つ打ちが夜明けまで鳴り響いた。この日、名古屋で誰よりも長く走り続けたワインと音楽の宴は、一番最後にそのフィニッシュラインを駆け抜けるかたちで幕を閉じたことは言うまでもないだろう。

都内では味わえない、名古屋の「鮮度」。

東京、大阪に次ぎ、日本の三大都市でありながら街全体が面として機能するコンパクトシティ、名古屋。コンテンツが収斂(しゅうれん)された東京では、日本橋、浅草、渋谷、銀座……とエリアごとにイベントが完結しがちだが、名古屋ではそれぞれのエリアが緩やかに繋がり、人の顔が見える関係性を保つ。さらに、日本の中央であり東西を結ぶその立地から、全国から人が集まりやすいことも忘れてはならない。東京のイベントに出るには距離、物量、費用などのハードルがあるものの、生産者さんがチャレンジしやすい名古屋の環境が、東京ではまだ出会うことのできない人々と巡り合わせてくれた。

ちなみに、余市の三銃士たちは、名古屋に来る前に長野の「南向醸造」「ドメーヌナカジマ」「テールドシエル」とみんなでツアーしてきたそうで、夜は必ず飲み会になりワイン話に花を咲かせながら、北海道と長野のテロワールの違いや品種の話を夜な夜な語り合っていたという。イベントは生産者と消費者を繋ぐだけではなく、生産者さん同士の情報交換の場にもなっているようだ。

日常という “牙城” を崩してくれる旅。見慣れない街並み、ふと耳にする街の音や匂い。旅は日常を抜け出す最良の術であり、感覚を研ぎ澄ませるための手段だ。そして、そのことは、ワインにも通じる。

ワインは環境に呼応し、生きた酵母は空気や温度でその表情を変える。一度コルクを抜けば、その味わいはその場にいる人たちだけのものになるだろう。その場所でしか共有できない味や鮮度、その土地から引き剥がすことができないアナログな魅力のようなものが、各地には息づいている。

ブランドやネームバリューが重視されがちな昨今。しかし、この会場には人の手が生み出す温もりと、生産者さんたちの素顔に光を当てるような空気が流れていた。造り手側も心からイベントを楽しみ、その姿を次世代へと繋いでいくことで日本ワインの未来はより明るいものになるはずだ。「日本ワインがもっと身近な存在になってほしい」と話してくれた磯村さん。その言葉からもわかる通り、Della Bouteilleはゴールではなく通過点として存在している。今後も益々日本ワインが親しまれていくことを願いつつ、造り手の想いが詰まったワインを楽しみ、味わうことで、今後も彼らのことを応援していきたい。

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)