快適な装着感と広い音場が特徴の「開放型ヘッドホン」。迫力のある音を楽しめる密閉型に対して、その名前のとおり開放感あふれる音を堪能できるのが魅力です。オーディオテクニカにはリスニング用途からプロフェッショナルのモニタリング用途まで、幅広いラインナップがあります。本記事では、開放型ヘッドホンの基本的な特徴や選ぶ際のポイント、そしておすすめモデルをご紹介します。

開放型ヘッドホンとは

まずは、開放型ヘッドホンがどのようなものかを簡単に確認しておきましょう。

ヘッドホンは「ドライバーユニット(再生装置)」と呼ばれる機構で音を鳴らしています。ドライバーユニットは「ハウジング(耳に装着する部分)」で覆われており、ハウジングの背面が完全にはふさがれておらず、空気や音が外に抜けるよう設計されているのが開放型(オープンエアー型)ヘッドホンです。

ドライバーユニットで鳴らした音がハウジング内で響くことから、ヘッドホンの音質はハウジングの構造や素材によって変化します。屋外とコンサートホールでは音の聴こえ方が違う……と考えるとイメージがつかみやすいでしょう。

開放型ヘッドホンはハウジング内を空気が自由に出入りするため、音に広がりが生まれるのが特徴です。また、密閉型のヘッドホンと比較して、スピーカーに近い音質になるとも言われています。

開放型ヘッドホンのメリット・デメリット

開放型ヘッドホンの大きな魅力は、音の広がりと装着時の快適さ。通気性が高く、構造的に軽量化しやすいため、長時間の使用でも耳や頭が疲れにくいのが特徴です。室内でじっくり音楽を楽しみたい方にとって、理想的な選択肢といえるでしょう。

一方で、開放型はその構造上、どうしても音漏れしやすくなります。図書館や通勤電車など、静かな公共空間での使用にはあまり向いていません。また、構造上、密閉型に比べて低音の量感が控えめに感じられるモデルもあります。ただし、これはあくまで傾向であり、モデルによっては開放型でも十分な低域を実現しているものもあります。

開放型ヘッドホンを選ぶときの2つの基準

一口に開放型ヘッドホンと言っても、その種類はさまざまです。いざ自分の1台を選ぶとなると、どれを選べばいいのか迷ってしまうかもしれません。そんなときには、「音質」と「装着感」に注目して候補を絞るとよいでしょう。

音質

開放型にかぎらず、ヘッドホンを選ぶうえで音質は重要なポイントです。開放型ヘッドホンの場合には、「広がりのある音を存分に楽しめるか」「弱点になりがちな低音をカバーしているか」を重視することをおすすめします。

装着感

せっかく開放型のヘッドホンを使うのであれば、装着感にはとことんまでこだわりたいところ。イヤパッドやヘッドバンドの設計はもちろん、本体の重量もチェックしておきましょう。

解像度の高い音質と快適な装着感を求める方におすすめ。オーディオテクニカの開放型ヘッドホン

オーディオテクニカは、長年にわたって開放型ヘッドホンの可能性を追求してきました。

ここでは、そのこだわりが詰まったおすすめの3モデルをご紹介します。

最初にご紹介する『ATH-R70xa』は、オーディオテクニカ初のプロ用に設計された開放型ヘッドホン『ATH-R70x』が、10年の時を経て大きな進化を遂げたモデルです。

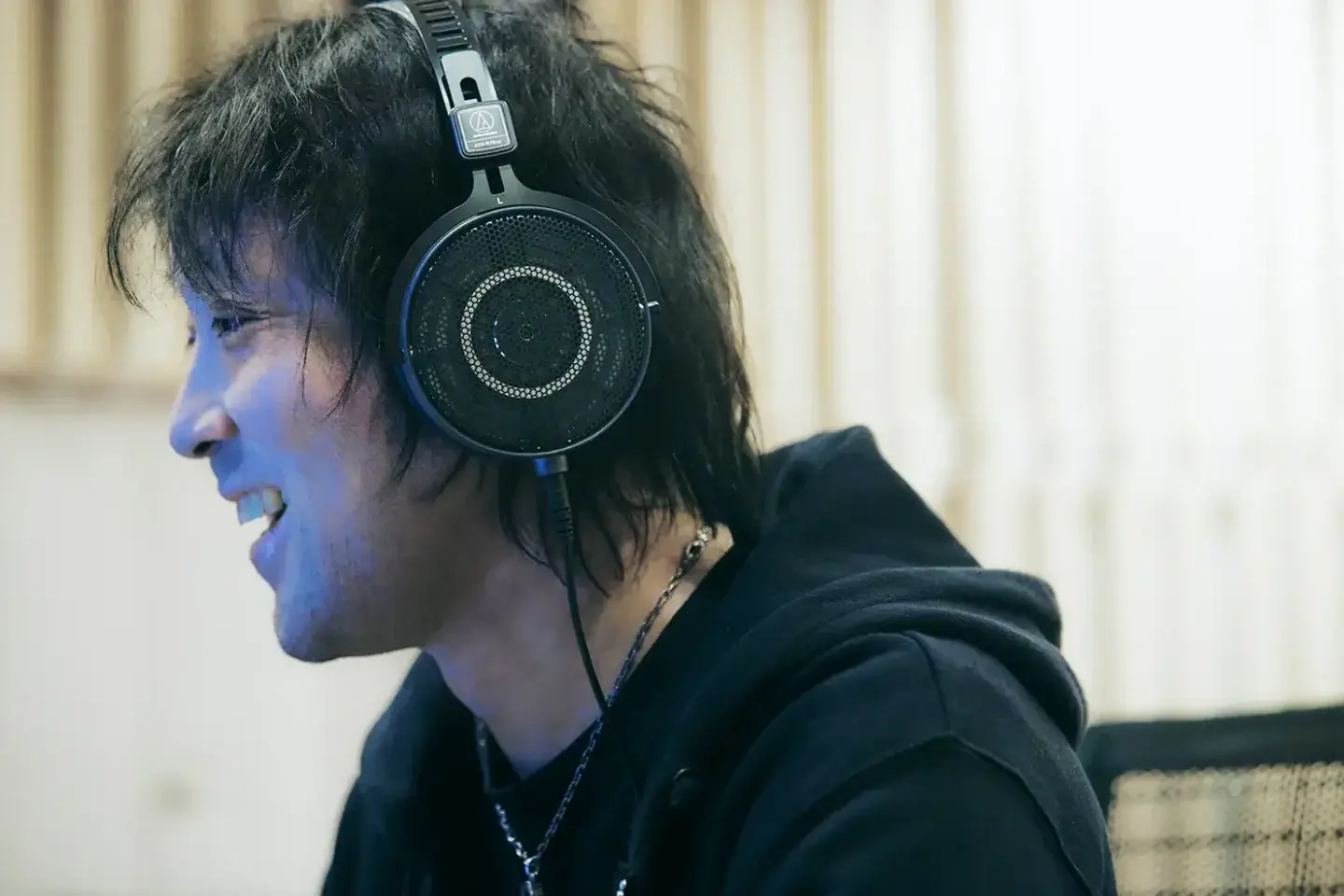

R70xシリーズ専用設計のφ45mm大口径ドライバーを搭載し、全音域を高純度で再現。ドライバーそのものを一から設計できるオーディオテクニカのヘッドホン技術により、密閉型・セミオープン型のハウジングでコントロールしている低域もカバーし、純粋でリアルな音場を実現します。さらに、わずか199グラムの重量で、装着時に着けていることを忘れる感覚とともに、リラックスしたモニタリングが行えます。

関連記事

「とにかく音に広がりがほしい!」という方には、こちらの『ATH-AD900X』がおすすめ。

アルミニウム製のハウジングがハニカム構造になっており、開放型ヘッドホンの強みである音の広がりをさらに強調しています。専用設計のドライバーユニットが鳴らす、開放感と厚みのある音を楽しめます。

“トゥルーオープンエアー(真の開放型)オーディオ”の実力を堪能できる『ATH-ADX3000』。

オーディオテクニカの長年の技術を注ぎ込み、すべての部品が⼿作業で組み⽴てられるATH-ADX3000。⾮常にピュアな中⾼域を維持しながら、⼈⼯的な共振のない、極めて純粋な低⾳を体感することができます。また、開放型ならではの⾼い通気性とわずか257グラムの重量により、ヘッドホンを着けていることを忘れるような感覚で純粋に⾳と向き合えます。

関連記事

Edit:Tom Tanaka