亀有のSKWAT KAMEARI ART CENTRE(以下、SKAC)にて、7月23日〜8月31日まで開催されている「Environmental Sound & Audio Experience」は、音の心地良さとオーディオの自由度をあらためて体感できるインスタレーションになっている。SKAC内のレコードショップ、Vinyl Delivery Service(以下、VDS)の関塚林太郎氏、下井草のレコードショップ、Physical Store店主でありDJのChee Shimizu氏、そして、長野県でオーディオ機器の修理と製作を行う、五加音響研究所の五加康平氏の3人の協働によって実現した可変的なオーディオ空間には、半自動再生によるランダムな音の重なりから生まれる思いがけないメロディが、来場者や周囲の環境音とも共鳴し合うアプローチがとられている。普段とは少し異なるオーディオ体験が味わえる当企画がどのような経緯で実現したのか。インスタレーション初日のSKACを訪れ、オーディオの可能性にも目を向けた。

意図も目的もない音。

以前、SKAC及びVDSのオープン時に関塚さんにインタビューさせていただいた際、「SKACでは音に関する実験をしていきたい」という話を聞きました。これまでもギャラリーのPARKや中二階などで音のインスタレーションをされてきたと思いますが、今回の「Environmental Sound & Audio Experience」はどのような経緯で実施することになったのでしょうか?

関塚:まず、CheeさんがJUZU a.k.a. MOOCHY主宰のCROSSPOINTとCheeさん自身が主宰するレーベルの17853 Recordsによるコラボレーションで、尺八奏者のKenji Ikegami氏のレコードをリリースしていたので、「VDSでリリースパーティしませんか?」と声をかけさせていただいて。そのタイミングで、一緒にSKACの空間で音のインスタレーションをやろうという話になったんです。それで今回はSKAC内の「アーケード」と呼ばれる、アートブックを扱うtwelvebooksの通路でコンテンツを考えました。

VDSが亀有にオープンしてある程度時間が経ち、ここ最近は正直、この場所で日々音楽をかけることに疲弊していたところもありました。線路の音を打ち消すような音楽のかけ方に少し違和感を覚えていましたし、流れている音楽がむしろ邪魔になっていないかと意識的になってしまっていたというか。誰かが意図して選んだ音楽、それをかけた人についてまで考えが及んでしまうことがあって。ロックの日があればレゲエの日、ジャズの日もあったわけなんですが、今回はそういったものとはまったく異なる、意図のない音楽が流れている。同じ空間なのに、その空気感にすごく居心地の良さと新鮮さを覚えたというのが、設置後の正直な感想ですね。

カフェや商業施設では店舗空間と客席を分けて考えたり、生産性を上げるために音を流しているところもあると思うので、指向性のスピーカーで目的をもって音楽を届けるところも多いですよね。ただ、そうなると、おっしゃるように人によっては邪魔になるものも出てきてしまう。今回のインスタレーションには無指向性のスピーカーがインストールされていますが、長野県の松本でオーディオ機器の修理と製作を行う、五加音響研究所のスピーカーだそうですね。

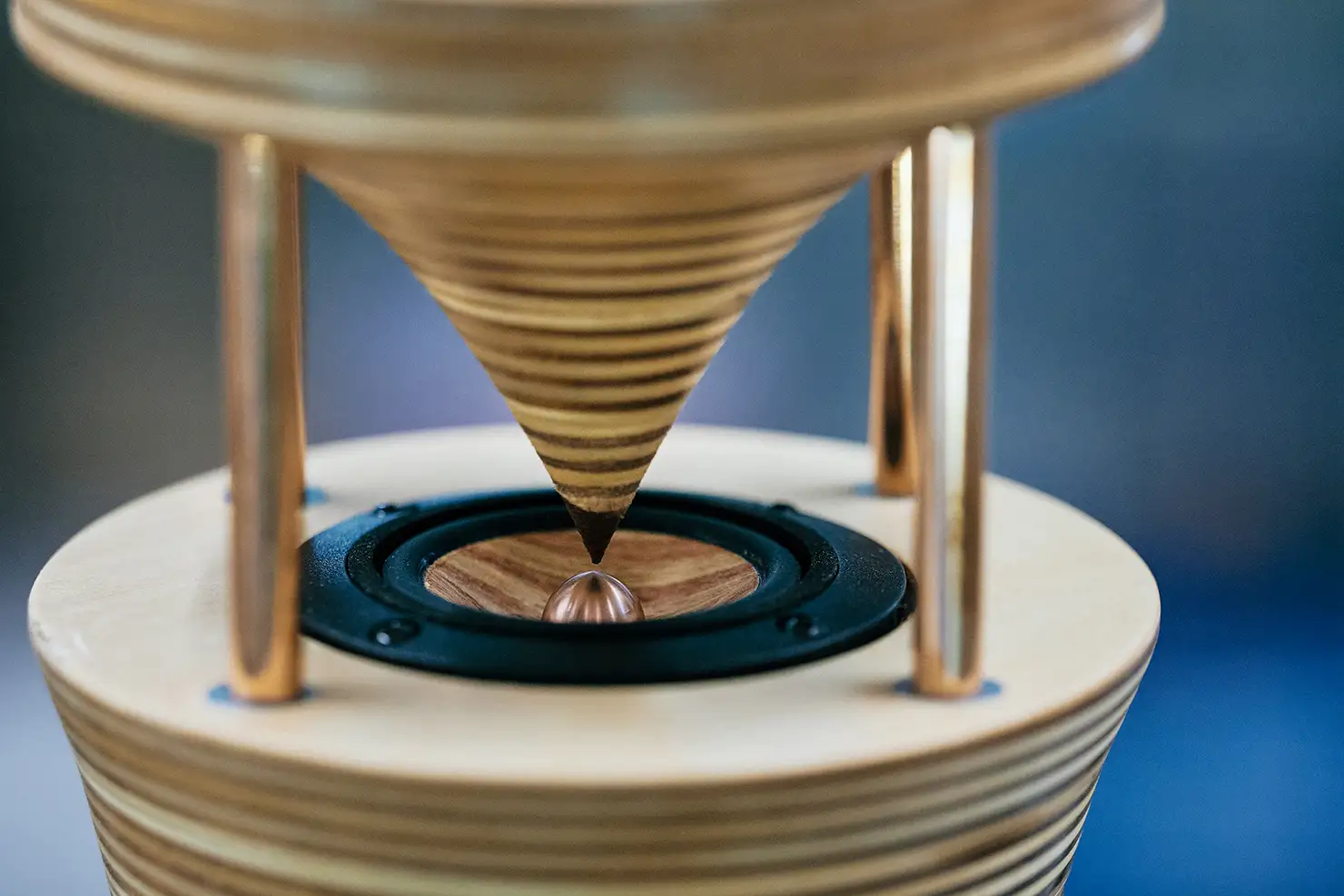

Chee:実は今回、ある海外のオーディオメーカーさんとご一緒する予定だったんですが、話が流れてしまって、結局実施できなくなってしまった経緯があったんです。ただ、音源もだいぶ出来上がっていたし、何とかかたちにしたいなと思ったんですね。そのときふと、五加くんが思い浮かんだんです。彼とは長いつき合いだし、制作しているオーディオ機器のこともよく知っていたので、協力をお願いしました。それで、「Tornado SMALL」という360度全方位に音が広がる、五加音響研究所の無指向性スピーカーをインストールすることになりました。

「Environmental Sound & Audio Experience」では、そのTornado SMALLという8本の無指向性スピーカーが一直線に並んでいますが、インスタレーションのアイデアはどこからきたものですか?

Chee:2023年に山梨県北杜市で開催されたCAMP Off-Toneというアンビエントに特化した野外フェスに出演したときに、DJセットを2つ組んで、四方に設置された計8本のスピーカーの上下4本ずつからマルチチャンネルで音楽を再生するということをやったんです。昨年も山口県のYCAM(山口情報芸術センター)で行われたAudio Base Campというイベントに参加して、さらにアップデートしたマルチチャンネル再生を実践したこともあって、その面白さに手応えを感じていたんです。今回は関塚くんがSKACのアーケードを使用したいと話していたので、そこに無指向性スピーカーを均等に並べて音を鳴らしたら面白いんじゃないかと提案してみたわけです。

昨日は夜中まで作業されていたとお聞きしたのですが、インストールに苦労された点はありますか? また、スピーカーをつくられた五加さんとしては、この無指向性のスピーカーを携えたインスタレーションをどのように楽しんでいってもらいたいでしょうか。

五加:30mの通路で天高も場所によって異なるため、反響の仕方など、音の調整には苦労しましたね。中央の通路から手前に4本、奥に4本と分かれていますが、手前は2〜3m上に天井があるのに対して、奥は線路の高架まで高くなっているので、倍ほどの天高があって。手前の空間性が多くの人にとっての普段の視聴環境におそらく近いと思いますが、奥へ行くと全然響きが違いますし、音が上へ広がっていくので、普段に対する違和感として楽しめると思います。

五加:無指向性スピーカーということもあり、いろいろなところから音が跳ね返ってきたりして聴こえ方もさまざま。SKACの広い空間もそうですし、単管が張り巡らされた店内には人やモノ、時には電車も通過して、いろいろな要素が溶け込んでくる。このインスタレーションは実験的な意味合いも強かったので、すごく空間としてハマった感じはありますね。音楽を流すというよりは音を置いているといいますか、環境に音を漂わせるような感覚に近いと思っています。単純に音がこんなに心地良いものなのかと気づいてもらえたら嬉しいですね。

空間あっての音という意味では、SKACはインスタレーションにはピッタリの場所だったというわけですね。ところで、五加さんはどうして無指向性スピーカーをつくろうと思われたのでしょうか。

五加:いくつかきっかけはあるんですが、アーティストの方がステージの上で奏でる楽器の音色というのは、スピーカーを通せば話は別ですが、指向ではなく無指向に広がっているんです。そんなことからオーディオを用いて同じような表現ができないかとTornado SMALLを製作しました。音が硬質になりやすい硬い木と、箱鳴りしやすい柔らかい木を積層して組み合わせ、ボディの中央をくびれさせることにより構造上で音の振動(Hz)と周期(s)をつくり上げています。それにより音のエネルギーを一度縮小させてから広げることで、周波数(f)を調整しているんです。最近は技術的なことも相まって音楽がよりパーソナルなものになりましたし、いつでもどこでも、インディビジュアルな聴き方で音楽を楽しめるようになった。ですが、耳で聴くというよりも身体で聴ける、もっと公共性のある音楽体験を、それもいい音質で体感できるのが今回のインスタレーションになると思います。

“オーディオ” が環境に溶け込む装置となる。

それぞれのスピーカーからはどのような音が流れているのでしょうか。

Chee:まず、音源としては80トラック以上用意していまして、それらが8台のスピーカーからランダムに再生されるようにシステムを構築しました。デジタル機器を用いてはいますが、かなりアナログな発想です。トラックの内容について言うと、楽器音であればバイオリン、チェロ、ヴィオラなどのストリングス、エレクトリック・ピアノやシンセ・パッドなどを使用しました。どの音が重なってもなんとなくハーモニーが生まれるように、3つのポリコードでそれぞれの楽器を奏でています。1トラックには短くて1〜2音、長くても3〜5音で構成された、メロディとは言えない程度の極めてシンプルなフレーズが録音されています。

SKACは金属音が反響する広い空間なので、なかにはわざと残響音が響くようにロング・リヴァーブをかけた音源もあります。水が流れる音などの環境音は以前に自分で録音した素材もありますし、鳴りモノ類は、今回のために街が寝静まった夜中にマイクの前でベルやチャイムをそっと鳴らして録音したものもあったり(笑)、サンプル音源やいろいろなところから拾い集めた音を加工して、トラックを制作しました。それらをiPodに流し込んで、8つのスピーカーそれぞれからランダムにトラックを再生すると、天文学的な数の組み合わせによるバリエーションが生まれるんです。無音を含むトラックもたくさんあるので、タイミングによっては静寂の瞬間も訪れます。

そこにSKACを訪れた人の声や足音、通過する電車などが加わると、まさに二度と出会えない音楽体験になりますね。

Chee:やっぱり、最近はアンビエントもエンタメ的な要素が強くなってきたので、原点回帰といいますか。ほら、ブライアン・イーノ(Brian Eno)が1978年に『Ambient 1: Music for Airports』でオープンリールのテープレコーダーを2台使って、シンプルなフレーズを再生、録音し、音のズレや遅延(ディレイ)を意図的に生み出すことで、偶然のメロディや響きを引き出すようなことを最初に実践したわけですけど、それの拡張版ですよね。音の偶然の重なりからくる響き、メロディ。生き物ではないですけど、突然静寂が訪れたりと予測不可能な動きをみせる空間にさまざまな要素が加わりながら、新しい音の関係性が常に生まれていく。偶然性や無音による環境音への注意喚起という点は、ジョン・ケージ(John Cage)からの影響が大きいです。

今回のように空間のなかに存在している、ある種、目的の外にある音というのは、私たちが普段聴くような音楽の聴き方とは異なりますよね。

Chee:無指向性のスピーカーで空間に放出した音がいろいろなところで鳴っていると、振動が混じり合ってくるんです。だからこそ今回のようなタイトルになったわけですが、大事なのは、やっぱりオーディオにフォーカスすることでした。ですが、インスタレーションの趣旨としては、音自体は無視してもらっても構わないといいますか、無理に意識しなくてもいいと思っているんです。音の鳴るオブジェがインテリアとして整然と並んでいる、くらいでいいんですよ。日々身のまわりに溢れている音と我々との親密な関係について、何かしらの気づきを得てもらう。そういう意味での「環境音とオーディオの体験」なんです。

五加:今回のインスタレーションは、 “オーディオ” の定義をかなり崩した状況だと思っています。スピーカーを置く位置も普通であれば定位があって、三角形の頂点で聴くというのが定説ではありますが、それを一直線に並べ、あえて指向性をなくすことで音楽の新しい聴き方、もしくは新しい在り方さえ投げかけてくれている。そんな可能性がオーディオにはあると思っています。スピーカーとしても、その存在を消すことではじめて音楽を鳥瞰的に、直感的に感じることができると思いますし、それがアーティストの感情を感じとる豊かな聴き方にも繋がっていく。だから、あえてオブジェのような姿をしていたりもします。

Chee:オーディオはこうやって鳴らさなきゃいけない、というのはなくて。先日も五加くんのアトリエで試行錯誤しながら音を鳴らしていたんですけど、スピーカーをつくった本人もこんな音鳴るんだって感じるぐらいだったので、配置によって音の振る舞いはかなり違ったものになるんですよね。今回は縦一列に並べていますが、サークルに並べてなかに入れば、今度は意識的な鑑賞になる。空間や並べ方によって音が変化するオーディオというのは実に興味深い。

可変的なオーディオの可能性から、空間の拡張性や創造性が広がった気がします。今回のインスタレーションを経て、みなさんにも変化があるかと思いますが、次はどこへ向かいますか?

Chee:機会があれば美術館のような空間でもインスタレーションをやってみたいですし、今回、こうやって仲間の協力を得て実現することができたので、ファインアートのような別のシーンでもオーディオにフォーカスした作品にとり組んでみたいというのはありますね。システムの構築は自動生成、自動再生という手段をとっていますが、僕のなかでは非常にDJ的なアプローチといいますか、音源をミックスしていくという感覚があるんです。これからも面白い空間で音をいろいろなかたちで鳴らしていけたらと思っています。

五加:ジャンルで言えばインダストリアルなど、工場で鳴っているガシャンガシャンという環境音が音楽になっていたりしますし、環境音と音楽の境界線を今回のように実験的に行き来できたらいいですよね。音を鳴らすだけで倍音が生まれる洞窟のような場所もそう。もっといろいろな空間で実験的に音を鳴らしてみたい。これまで自分の耳を養ってきたのは決して良い音だけというわけではなくて、それなりにわるい音も聴いてきましたし(笑)、あらゆる空間での音響体験が耳の感覚をつくっていくのだと思っています。今回のインスタレーションが、オーディオは自分自身で試行錯誤してつくるものということを思い出させてくれるいいきっかけになるとも思うので、そういった音響の可変的なかたちを、場所を変えながら歴史的にも残していけたらいいですよね。

関塚:環境音と音楽との境界線の話になりましたけど、アナログレコードとオーディオにも境界線がまだまだありますし、もっと言うとファインアートもそうで。「どの分野ももっと自由であっていいよね」と、Cheeさんたちとインストール中に話していたんです。どこも業界として凝り固まってしまっている昨今だからこそ、今回のようなインスタレーションで自由の裾野を広げていけたらいいなと思いますし、この空間を使った新たな試みとしては、ひとついいものができたと思っています。ただ、肝心なVDSの店内でまだ何も企画を入れられていないんですよね(笑)。

確かに(笑)。 次回のインスタレーションも楽しみにしていますね。

関塚:そうそう、今回のためにCheeさんがデザインした音源を楽曲化したデジタルアルバム『Circulating Music』がダウンロードできるので、ぜひ聴いてもらいたいんですが、僕はアナログ化してほしいと思っているし、そのヴァイナルが棚に挟まる日を楽しみにしているんです。でも、ひとまずはダウンロードコードだけだと寂しいからと、Cheeさんが描いたアートワークをシルクスクリーンの手刷りでジャケット的に落とし込んでいます。このアートワークは、五加さんのアトリエにサウンドチェックに行った際、Cheeさんが描いたもの。会期も8月31日までと比較的長期間なので、最後はギャラリーのPARKへ移動して、スピーカーをサークルに並べ替えたりできたら楽しそうですよね。

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)