真夏の太陽が降り注ぐ汐留の街で、子どもたちの探究心と笑顔が輝いた「汐留サマースクール2025」。未来への好奇心を育むこのイベントで、オーディオテクニカは、子どもたちが「音」の原理を遊びながら学べるワークショップを出展しました。プラカップと磁石という身近な材料から、世界に一つだけの「オリジナルヘッドホン」を作り出す体験を通して、子どもたちは音のふしぎに触れ、新たな発見をしました。8月2日〜3日の2日間にわたって開催された、その革新的なワークショップの模様をレポートします。

「好き」をきっかけに興味を広げる。未来のエンジニアたちが汐留に集結

台風が過ぎ去り、非常に暑くなったこの日、汐留駅と新橋駅を繋ぐ汐留地下コンコースにて、小学生を対象とした夏の人気イベント「汐留サマースクール 2025」が開催されました。「#好きで未来をつくろう」をテーマに、今年で3回目を迎えた本イベントには、様々な企業が提供する大人でもワクワクするような画期的なワークショップが立ち並び、夏休みの自由研究のヒントになる学びの体験が展開されていました。

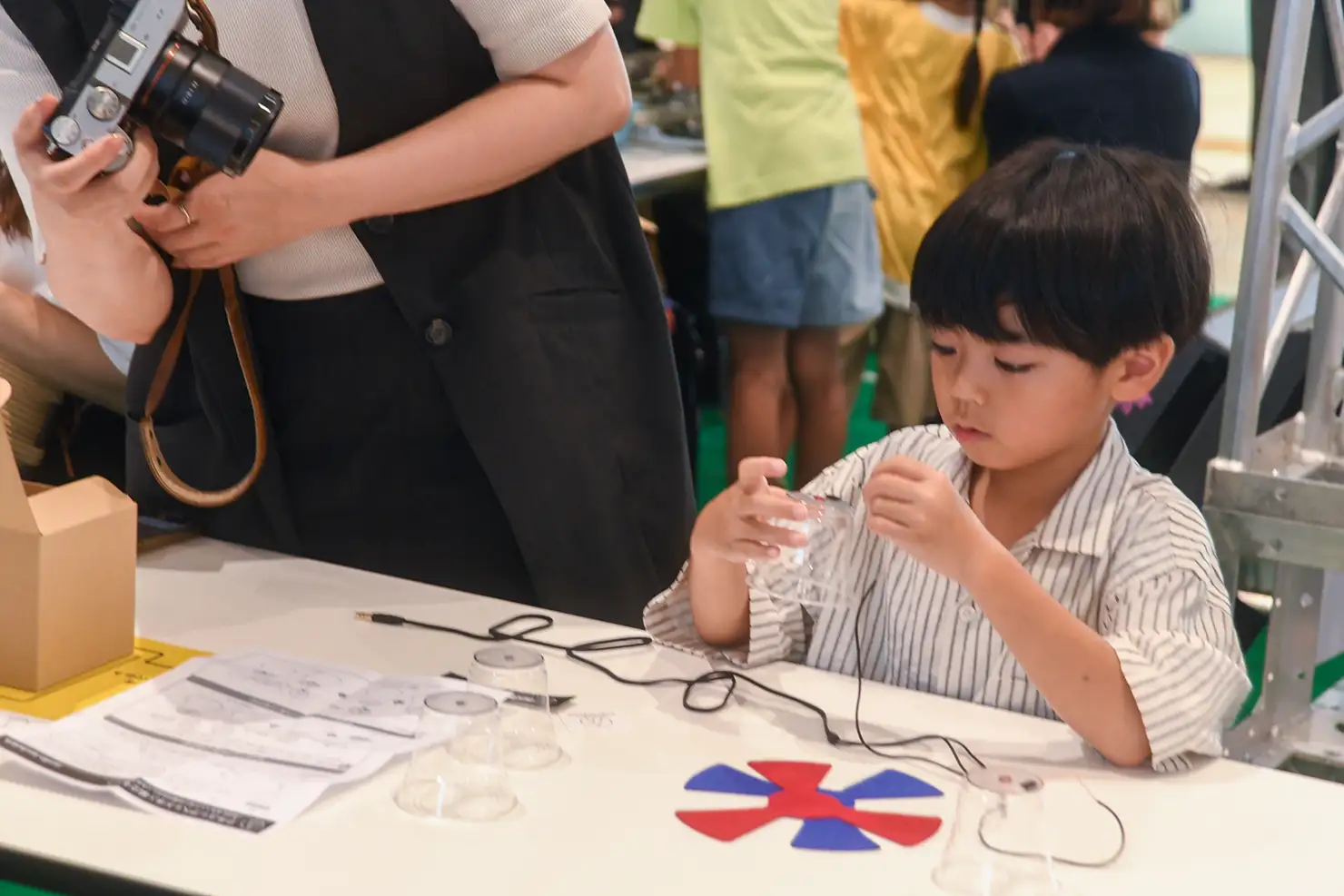

この度初出展となったオーディオテクニカは、「プラカップで作るオリジナルヘッドホン」のワークショップを実施。2日間で合計120組の親子が音の原理を学びました。

プラカップが伝える「音」の正体

1回25分のワークショップは、まずはオーディオテクニカの社員、市橋によるオーディオテクニカの歴史や音響機器の原理の講座からスタート。ヘッドホンの構造を理解するために、実際に分解されたヘッドホンを見る子どもたちは興味津々の様子。

ここで学んだ知識を応用して作るのが、プラカップを利用したオリジナルヘッドホンです。用意されているのは、プラカップ、磁石、コード、コイル付き振動板といったシンプルな材料。子どもたちは市橋の説明に耳を傾けながら、熱心に手を動かしていきます。

プラカップヘッドホンの作り方

- プラカップにネオジム磁石を取り付ける。

- 振動板シールをプラカップに貼り付ける。

- コードを、コイル付きの振動板を貼り付けたプラカップのソケット部分に差し込み接続する。

- 完成したプラカップを重ね、コードを音楽プレーヤーに接続し、ネオジム磁石をコイルに近づけて音が出るかを確認する。

- 音が出たら、重ねたプラカップを固定シールで固定して片方のヘッドホンを完成させ、もう片方も同様に組み立てて完成。

「すごい!本物のスピーカーみたいな音が聞こえる」

子どもたちは、自分たちの手で作り出したスピーカーに満面の笑みを浮かべていました。こんなにも身近なもので、短時間で本格的なスピーカーが作れることにとても驚いた様子。

この日、ワークショップに参加した親子に感想を聞いてみました。

お子様「めっちゃ楽しかった。コップにシールを貼るのが楽しかった」

お母様「夏休みの自由研究を考えるのが親としても毎年大変ですが、イベントで楽しみながらその課題が終わったのでいい機会になりました」

お子様「シールとか貼るのが難しかったけど、ちゃんとできて嬉しかった。青が好きなので、青のフェルトを選びました。お家でも使ってみたいです」

お母様「こんなに簡単なのに予想以上のものができてびっくりしました」

お子様「楽しかった。家で目をデコレーションする予定です」

お母様「すごく楽しかったのとマイクやヘッドホンが全て同じ作りなことを知れて、勉強にもなりました」

お子様「コードを刺すところが楽しかった。黄色が好きなので、黄色のフェルトを選びました」

お母様「子供が科学系に興味があるので、気軽に体験できる機会があってありがたいです」

お子様「磁石を貼ったりするのが難しかったけど、とても楽しくて気に入りました」

お母様「本物のヘッドホンと変わらないくらいの綺麗な音に感動しました」

オーディオテクニカが子供たちに伝えたいこと

この日、講師を務めたのはオーディオテクニカ社員の市橋。1985年の入社以来、様々な製品の製造に携わり、現在は小中学生を対象とした出前授業や今回のようなワークショップの講師を務めています。市橋にオーディオテクニカの取り組みについてお話を伺いました。

このような教育・体験型イベントに携わるきっかけを教えてください。

市橋:20年ほど前に、福井県のイベント『青少年のための科学の祭典』に参加したのがきっかけで、プラカップヘッドホンのワークショップが始まりました。参加されたお子さんが自分で作ったヘッドホンから音が出た瞬間の笑顔がとても印象的だったので、オーディオテクニカの新入社員を巻き込んで、毎年の恒例行事として始めたのが最初でした。

子どもたちは、小学校や中学校で習う理科の授業が、どこで役に立つのかわからないまま勉強しているため、学びの意欲も半減してしまうと思うんです。しかし、小学3年生で習う音と磁石、小学校5年生で学ぶコイルと電磁石、中学校2年生で学ぶ電磁誘導といった知識が、実際にスピーカーやヘッドホン、マイク、レコードカートリッジなどに利用されていることを知ることで、それが興味の入り口となり、さらなる学びへと広がっていくきっかけになることを願っています。現に、実際にワークショップに参加されたお子さんが、オーディオテクニカに入社された例もあるんですよ。

今回のワークショップも、そういった子どもたちの未来の可能性を伸ばすきっかけの一つになると嬉しいですね。

市橋:自分で組み立てたプラカップヘッドホンで最初に音が出た瞬間の子供たちの笑顔と、会場で飛び交うお父さんお母さんの『すごい!』という歓声が、私たちにとって何よりのご褒美です。

未来のエンジニアや音を楽しむ子どもたちにメッセージをお願いします。

市橋:みんなが持っている製品は、たくさんの月日をかけて開発されていますが、そこには先人が努力した研究と実験の積み重ねが詰まっています。そのルーツと原理を知ってもらうことで、これから皆さんが興味を持って技術者を目指してくれたらとても嬉しいです。

Photos:Cho Ongo

Words & Edit:Mizuki Kanno