『ネコに音楽を聴かせても平気?』『ネコが苦手な音やストレスになる音ってあるの?』――ネコと暮らす人ならば、一度は気になったことがあるであろう音の問題。人間にとって心地よい音楽が、ネコにとってはストレスになることもあるという一方で、ネコのゴロゴロ音が人間の健康にいいという話も。

私たちは、ネコと「音」をどう共有できるのでしょうか?「ネコがゴロゴロよろこぶCDブック」や「ネコはここまで考えている 動物心理学から読み解く心の進化」などネコに関する著書を出版し、現在は京都大学でネコの認知について研究をしている高木佐保先生にお話を伺いました。

ネコは嫌だったら本当にすぐに逃げます

スピーカーで音楽を流しながら聴いたり、作曲をしたり、あるいはテレビや映画を観たりと、おうちでネコと一緒に音楽や映像を楽しむ飼い主は多いと思います。ずばりお聞きしますが、ネコと一緒に音楽を聴いても大丈夫なのでしょうか?

イエスかノーでお答えするには難しい質問ですね。ネコにとって不快な音楽の部屋で過ごすことは心地良くはないけど、それが日常になったら慣れるものではあります。たとえばヒトでいうと、工事の騒音が聞こえてきたら、最初はかなりストレスでも、徐々に慣れていって「あれ、工事してたっけ?」というようになっていきますよね。

専門用語でいうと “馴化(じゅんか)する” と言うんですが、自分にとって意味のない情報は、だんだんと脳が最初と同じ処理をしなくなるんです。この反応は多くの動物が持ち合わせています。あとは、2つ以上の部屋があるおうちの場合、その空間が嫌だったらネコは部屋を出て離れるので、ヒト側はそこまで気にしなくていいと思います。

なるほど。ネコが「好きな音」「苦手な音」というのは判明しているのですか?

「好きな音」については調査したことがあって、子猫の鳴き声、高周波の音、水が湧き出る音をスピーカーから流すと、他の音よりも興味を示して、その音がする方に寄ってくることがわかっています。本能的に、生存するのに必要な音には反応をしているのでしょうね。

一方で「苦手な音」については、研究はしていないんです。検証をするには、長期間にわたって何度も音を聞いてもらわないといけないのですが、ストレスを与える可能性をわかっていて調査をすることはできませんからね。

急に大きい音がするのは苦手かなとは思いますし、あとはヒトに関しての音でいうと、一般的には低い声は苦手だと言われています。声の低さは身体の大きさにつながる情報なので、「大きい動物がきたら怖いよね」という感じで、恐怖を想起するのではないかと思われます。でも、苦手な音についてはわかっていない、というのが正直なところです。

ネコが「ストレスを感じている」という反応をしていた場合、それを見分けるポイントがあれば教えてください。

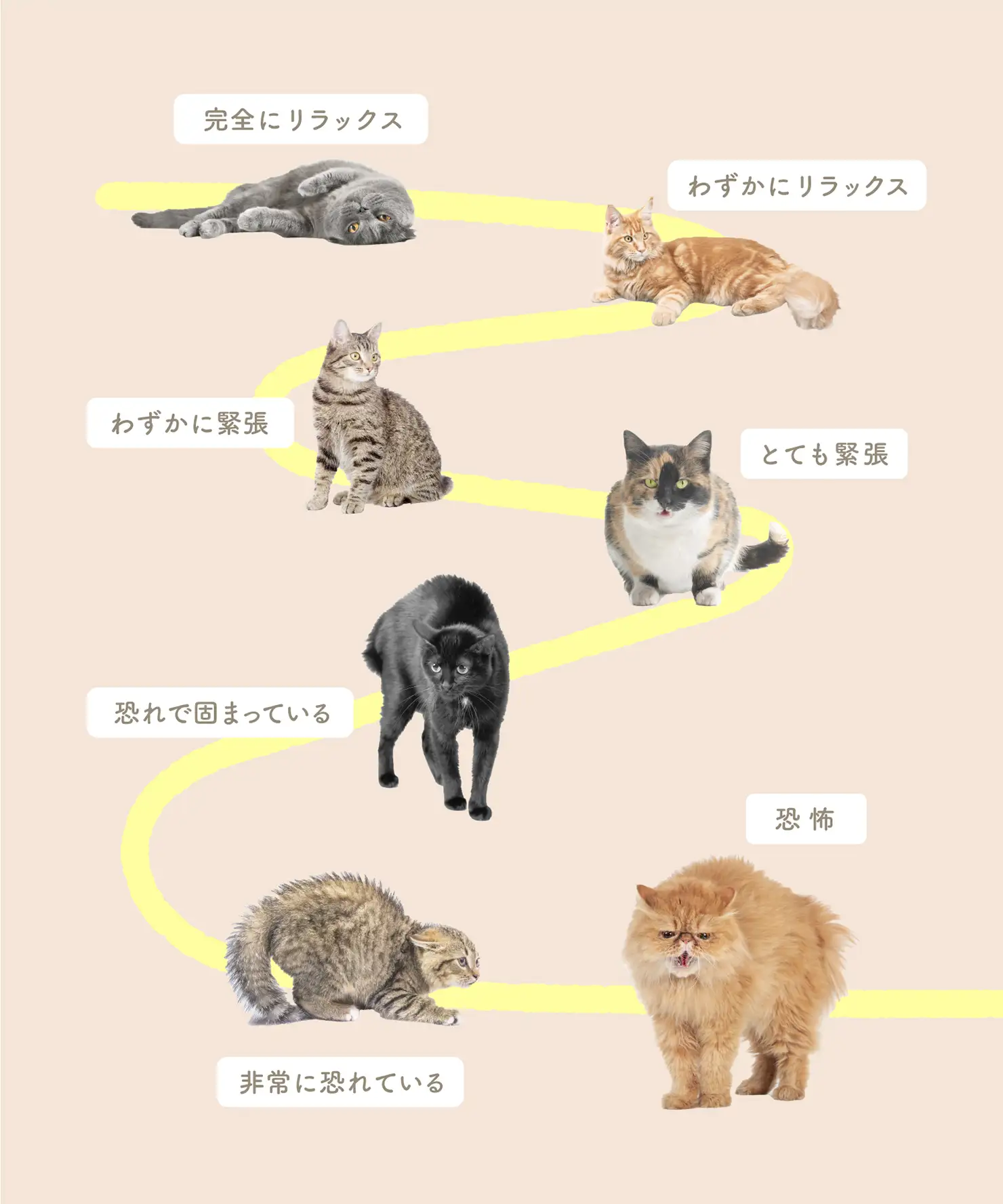

ネコのストレスを受けたときの反応は、尻尾がブワッと広がる、身体を小さく / 大きくする、イカ耳(耳を横に寝かせてピンと張った状態)になる、などいくつかあります。それをまとめた「キャットストレススコア」という、体の部位によってストレスへの反応を観察した指標があるのですが、たとえば尻尾がブワッと広がるのは強度のストレスに対するリアクションです。

音楽に対してストレスを感じているかどうかを知るには、どうしたらいいですか?

ストレス源が音楽でもそれ以外の要素でも、ネコの反応は同じになります。音楽の場合、イカ耳になっているかなど、普段と違う行動が見られないかを観察するのは参考になるかもしれませんね。

ヒトとネコ、双方が快適に過ごすためのヒントがあれば教えていただきたいのですが、たとえば音楽鑑賞の場合、音を小さくするなどの配慮は有効でしょうか?

動物は種によって心地よいと感じる音やリズムが違うので、ヒトにとってはリラックスできる音楽であっても、ネコも同じように感じるとは限りません。聴きたい音楽がネコにとっては苦手な音の場合、ボリュームを小さくするのは有効だと思います。

ただ、最初の質問への回答の繰り返しになってしまいますが、ネコはそこが嫌だったら離れますし、馴化もするので、そこまで神経質にならなくても大丈夫だと思います。

部屋に留まっていて、しっぽや耳にストレス反応が見られない場合は、「嫌じゃない」ということですね。

そうですね。私もあまり気にせずに音楽を流しています(笑)。ネコは嫌だったら本当にすぐに逃げますので、逃げなければ嫌じゃないんだな、という感じです。

ちなみに、音楽に対してネコが「興味を示す」と「好む」の違いがあれば教えてください。

これは難しい点ですね。先ほどは子猫の鳴き声、高周波の音、水が湧き出る音を「好きな音」と言いましたが、この音が流れた時のスピーカーに近づくという反応は「興味を示している」というものなので、これが「=好き」ということかどうかはわからないんですよね。

これを調べるのであれば、長期的に音楽を流して生理的な反応やストレスホルモンの数値などを調査したり、ボタンを押すとネコが好きな音楽が流れる実験状況をつくって、そのときに積極的にボタンを押して聞こうとするかどうかを観察する、とかが調査としては考えられるかなとは思いますが、そういう実験をしてもネコはボタンを押さない気がします。

気まぐれな性格だからでしょうか?

ご飯がもらえる、とかだったら報酬になるので押すとは思いますが、音楽はそこまで報酬にならないので、積極的に押しには来ないんじゃないかなと思います。みくびり過ぎかもしれませんが(笑)。

ご著書の『ネコがゴロゴロよろこぶCDブック』には、タイトルにもある通りネコがリラックスできる音楽が収録されたCDが付属していますが、音楽を制作するに至った経緯を教えてください。

企画自体は出版社の担当編集の方からご提案をいただきました。その方が作編曲家の響介さんとお知り合いだったので、依頼して制作していただいたんです。私自身は響介さんとは一度しかお会いしていないのですが、制作に関しては、たとえばネコの心拍数や好きな音の高さなどはお伝えしました。あとは、鳥の鳴き声のようなネコが好きな音を調査して入れてくださいというリクエストをさせていただきました。

ネコ用音楽は、どのような場面での使用が特におすすめでしょうか?

病院に行くときや、いつもよりも長めのお留守番の時などにおすすめです。ただ、聴かせすぎると馴化して反応しなくなってしまうので、流すのはときどきで。室内飼いのネコにとっては、窓があればまだ外を見ることで刺激を得ることはできますが、部屋の中ではハプニングも起きづらくて変化も少ないので、退屈しないように良い刺激を増やしてあげるのが良いという考え方ですね。

たとえばですが、飼い主が不在の時でもタイマーやリモート操作で音の再生をしてあげるのは有効ですか?

そうですね。流しっぱなしにするとすぐに馴化してしまいますが、数時間おきくらいで流せるのであれば反応も復活してくるので、良さそうです。

リモートでいうと、キャットカメラを設置している飼い主から、実際に自分がそこにいないのにカメラ越しで話しかけると寂しくさせてしまうかもしれないから、外出中は様子を見るだけで話しかけるのは我慢しているという話をたまに聞きます。

飼い主という好きな存在からの呼びかけは、ネコにとっては嬉しいものだと思いますよ。研究では、飼い主の声と知らない人の声を識別しているという結果も出ています。ただ、姿が見えないことで混乱はするかも知れませんね。不在中、カメラ越しに声をかけることでネコが寂しく感じるかどうかはわかりませんが、話しかけられるのはネコにとっては暇つぶしにはなると思いますよ。

音を使ってネコと遊べる?

レーザーポインターに飛びついたり、動くものを目で追ったりする様子を見ると、ネコは視覚で獲物を追っている印象があったのですが、ネコは「聴覚優位」だとか。そんなネコたちと「音」を使って一緒に遊ぶことはできるのでしょうか?

ネコはまず反応するきっかけに耳を使って、あとは目で追っていると考えられます。音で一緒に遊ぶ方法だと、ボール当てゲームができそうですね。紙コップを2つ用意して、逆さまにして片方にボールを入れます。両方動かして、ボールが入っている方を当てる遊びです。音がすればネコの狩猟本能をくすぐることができるので、楽しく遊べるのではないでしょうか。報酬がなくても良さそうですが、カリカリのようなおやつを中に入れるとより食いつくかも知れませんね。あとは、ビニール袋のようなシャカシャカした音や、羽音のようなブンブンする音を効果的に使うと、遊びへの食いつきが良くなると思いますよ。

YouTubeなどで、シャカシャカ・ブンブンする音や鳥の鳴き声と一緒に画面上を何かが動く映像が ”ネコ用の動画” として上がっていますよね。ヒトでいうと長時間の画面の注視は健康上良くないことですが、デジタルデバイスはネコにとって害はないのでしょうか?

そこまで何時間も動画を見るネコはなかなかいないとは思うので、短時間であれば健康上は問題はないのではと思います。ヒトと同じで、程度の問題ではないでしょうか。

レーザーポインターや動画では、どれだけ追いかけても実際に何かを捕まえることはできませんが、そのことはネコにとってストレスになりますか?

研究として計測したことがないので断言はできませんが、ネコが何かを追いかけているときは捕まえる目的ではなく、刺激として追いかけること自体を楽しんでる印象です。特に家の中で飼われているネコはお腹も満たされていると思うので、捕まえられなくても問題はないのかなと思います。

“ネコの音”が人間に与える影響とは?

ネコのゴロゴロ音がヒトを健康にするという報告があるそうですが、詳しく教えていただけますか?

ゴロゴロ音には微細な振動が含まれていて、それがヒトの骨の骨密度を上げるということがわかっています。あとは、ネコ好きかどうかは関係なく、ゴロゴロ音はヒトのストレス状態を緩和させて心拍数を下げるという実験結果もあります。

実際にネコを膝の上に載せてゴロゴロ音を聞く場合と、録音した音を聞く場合とでは効果は変わってくるのでしょうか?

実験では実際のネコは使っていません。なので、録音して再生した音でも有効ということですね。ちなみに、ゴロゴロはネコの喉のところにパッドのようなものがあって、そこに空気を通すことで発生させているということが近年判明しているんですよ。発声ではなくて特殊な音だということですね。

他の動物においても似たような現象はあるのでしょうか?

音にまつわることだと、私の知る限りでは心当たりはないですね。ですがヒトに良い影響を与えるかどうかということでいうと、イヌの飼育前後で健康の数値がよくなるという研究は結構たくさん報告されています。たとえばイヌを飼っている家庭では、他の動物を飼っているグループや飼っていないグループに比べて子どものメンタルヘルスに対して良い影響が認められています。

ネコはヒトの言葉をどのくらい理解している?

高木先生がネコとの比較認知科学の研究をはじめた、そもそものきっかけを教えてください。

大学3年生の頃に、実家にネズミが出たのでその退治を目的にネコを飼い始めたのですが、観察していると考えてるそぶりが面白くて、どういう風な思考回路なのかを実験的に知りたいと思ったことがきっかけでした。

ちなみに、実際にネズミ退治はうまくいきましたか?

2週間くらいでいなくなりましたね。実際に行動を見ていても、姿が見えなくてもネズミの音がしたらネコが出動して壁などをパンパンパン!って叩いていたので、ネズミも寄り付かなくなったんだと思います。すごかったですね、あれは。

今はどのような研究をされているのですか?

今はネコがヒトのことをどういう風に認知しているのかを研究しています。ヒトの声や言葉をどう理解しているか、日本語のリズムを理解しているかどうかなどを調べています。

日本語のリズムですか?

たとえばヒトでいうと、フランス語が聞こえてきたら意味は全くわからなくても、言葉のリズムやイントネーションでなんとなくフランス語ということはわかりますよね。これと同様に、ネコはヒトの言語特有のリズムや音の違いを理解しているかどうかを研究しています。

これまでの研究で、ネコは自分の名前や、多頭飼育をしている環境では他の同居ネコの名前もちゃんと区別して認識していることがわかっています。

「ちゅ〜る」に反応しますもんね。

単語を理解していることはある程度わかってきたから、次の段階は文章を理解しているかどうかを調べていきたいので、これはその前段階としての調査です。その他には、動物園に通って視線コミュニケーションの進化の研究もしています。ネコは視線でヒトとコミュニケーションをしていますが、ライオンやトラのような他のネコ科にもその反応が見られるかを調べています。

高木佐保

ネコ心理学者 / 京都大学白眉センター特定助教

1991年生。2013年同志社大学心理学部卒業。2018年京都大学大学院文学研究科行動文化学専攻心理学専修博士課程修了。博士(文学)。2017年度京都大学総長賞を受賞。著書に『知りたい! ネコごころ』(岩波書店)『ネコはここまで考えている 動物心理学から読み解く心の進化』(慶應義塾大学出版会)などがある。

Cats:Torajiro and Sakura

Words & Edit:May Mochizuki