※本記事には『レコード大好き小学生カケル』第23話までの内容に触れている箇所があります。

「僕の夢は日本一のレコード屋さんを開くことです!」。先生から将来の夢を尋ねられた小学校6年生のカケルが、教室で壮大な宣言をした瞬間から物語は幕を開ける。その背景にあるのは、父親から手渡されたとあるレコードをきっかけに芽生えたレコード愛と、「この魅力を多くの人たちに伝えたい」という熱い想い。夢の実現に向けた第一歩として、カケルは学校に「レコード部」を新設するべく、個性豊かな級友たちと共に奔走してゆくのであった――。

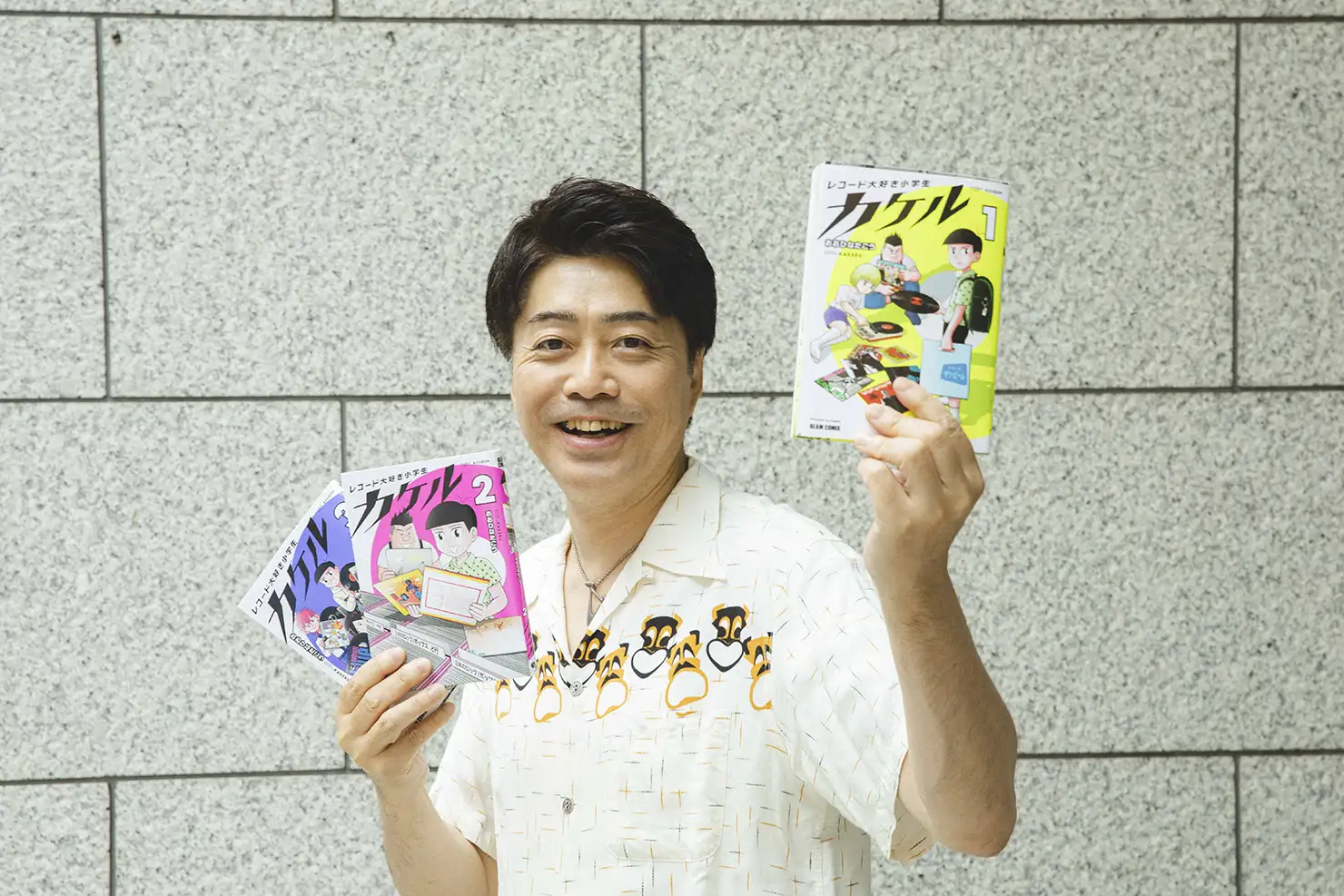

というのが、『月刊コミックビーム』(KADOKAWA)で好評連載中の『レコード大好き小学生カケル』の序盤の展開であり、そんな様を笑いとロマンの絶妙なバランスで描き出すのが、『俺に血まなこ』や『目玉焼きの黄身 いつつぶす?』などで知られるギャグ漫画の名手・おおひなたごうだ。レコード愛と日常系ギャグが交錯する唯一無二の新感覚漫画である今作だが、さらに注目したいのが作中に実在のレコードが次々と登場する点である。第1話ではビートルズ(The Beatles)『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』のUKオリジナル盤や、TULIPのビートルズ・カバー作『ALL BECAUSE OF YOU GUYS/すべて君たちのせいさ!』が登場するなど、数々の名盤たちが物語に深みとリアリティを与えており、音楽・レコード好きならページをめくる度にニヤリとしてしまうこと必至のエピソードが展開されていく。おおひなたごうは、なぜ音楽・レコードをテーマにした作品を描き始めたのか。その背景や想い、連載開始後の反響や個人的な音楽ヒストリーなどを、インタビューで探った。

「大人になり再発見したレコードの魅力が作品誕生につながった 」

現在連載されている『レコード大好き小学生カケル』(以下、『カケル』)が、音楽好き、レコード好きにとってあまりにもグッとくる内容で毎回悶絶しながら読んでいるんですが、まずはおおひなたさんがなぜ漫画にしてしまうほどレコードが好きになったのか、そのいきさつから伺いたいです。

僕らの世代(1969年生まれ)は、最初はレコードやカセットで音楽を聴いていたけど、80年代後半から聴いているメディアがレコードからCDに変わったんです。僕もその頃から完全にCDに切り替えて聴いてました。だから、レコードに戻るまでは結構な空白期間があったんです。具体的にいうと、京都精華大学マンガ学部で専任教授に就任し、2017年から京都に移住することになったので、ひとり暮らしのための部屋を借りたんです。部屋のインテリアを考えたとき、壁が殺風景すぎたので何か飾りたい。そうだ、レコードを飾ろうと思ったのがきっかけでした。

ジャケットを部屋のアートとして。

そうですね。ジャケットがかわいい盤を買ってきたり、ネットで注文したりして飾り始めたんです。まだ部屋にはレコードプレーヤーはなくて、まずは飾るだけ。でも数が増えてきたら、やっぱり聴きたくなってきたので、とりあえずIONのスピーカー内蔵型のポータブルプレーヤーを買い、CDコンポにつなげて聴いていました。

つまり、大人になってあらためてレコードの道に入り直した。その再発見が『カケル』に活かされていたんですね。

小さい頃ってレコードはあって当たり前の存在でしたよね。僕もレコードからカセットに録音して聴いていたので、特にレコードをありがたいと思う感覚はなかったんです。でも、大人になってレコードを集め始めてからは感じ方が変わりました。京都の河原町五条にあるミュージックバー「Hachi Record Shop and Bar」に自分の好きなレコードを持ち込んで大音量で聴かせてもらったりする機会もあって、そのためにもレコードを買うようにもなりました。

大きな音で聴けるのはうれしいですもんね。

あと、友人で料理研究家の真野遥さんが京都に移住されたんですが、彼女が借りた一軒家にプレーヤーが置かれていたんです。それで彼女も最近レコードを買い始めたというので、「お互いに持ち寄って聴きっこしよう」という話になり。真野さんご夫婦と僕でお互いの家を行ったり来たりしながら、料理と一緒にお酒を飲みながらレコードを片面ずつ聴き合うのがめちゃくちゃ楽しくて、そのためにまたさらにレコードを買い集めていきました。自分がひとりで聴いてもちろん楽しいんだけど、誰かに聴かせたいという気持ちも強くなっていった。「このレコード聴かせたら驚くかな」みたいな共有しあえる感覚も面白いと感じたんです。

今は配信もあるから、メールで「こういう面白い曲ありましたよ」って伝えても間に合う話ではあるんですが、ちゃんと秘密兵器のように隠し持って行って、その場で初めて披露するという刺激ですよね。

サブスクで誰かに教わっても、そんなに驚かないじゃないですか。買ったものはそのときその場でその人しか紹介できない。そういう面白みがありますね。いいレコードを相手に買われたらうらやましい気持ちにもなる。そういう感覚がすごく楽しかったんです。

レコードの音の魅力を再発見していったプロセスはどういうものだったんですか?

それははっきり覚えてます。例のIONのプレーヤーをコンポにつないで聴いてたんですが、最初はそんなに音がいいと思えなかった。でも、もうワンランク上の針を買って付け替えてみたら、音がすごくよくなったんです。「え? 針を変えただけでこんなに音が変わるんだ」という衝撃があって、それもレコードっておもろいかもと思う一因になりましたね。オーディオが違うと音が変わると聞いたことはありましたけど、初めて「こういうことか」と実感できたんです。もっといい音で聴いてみたいという欲も出てきたし。

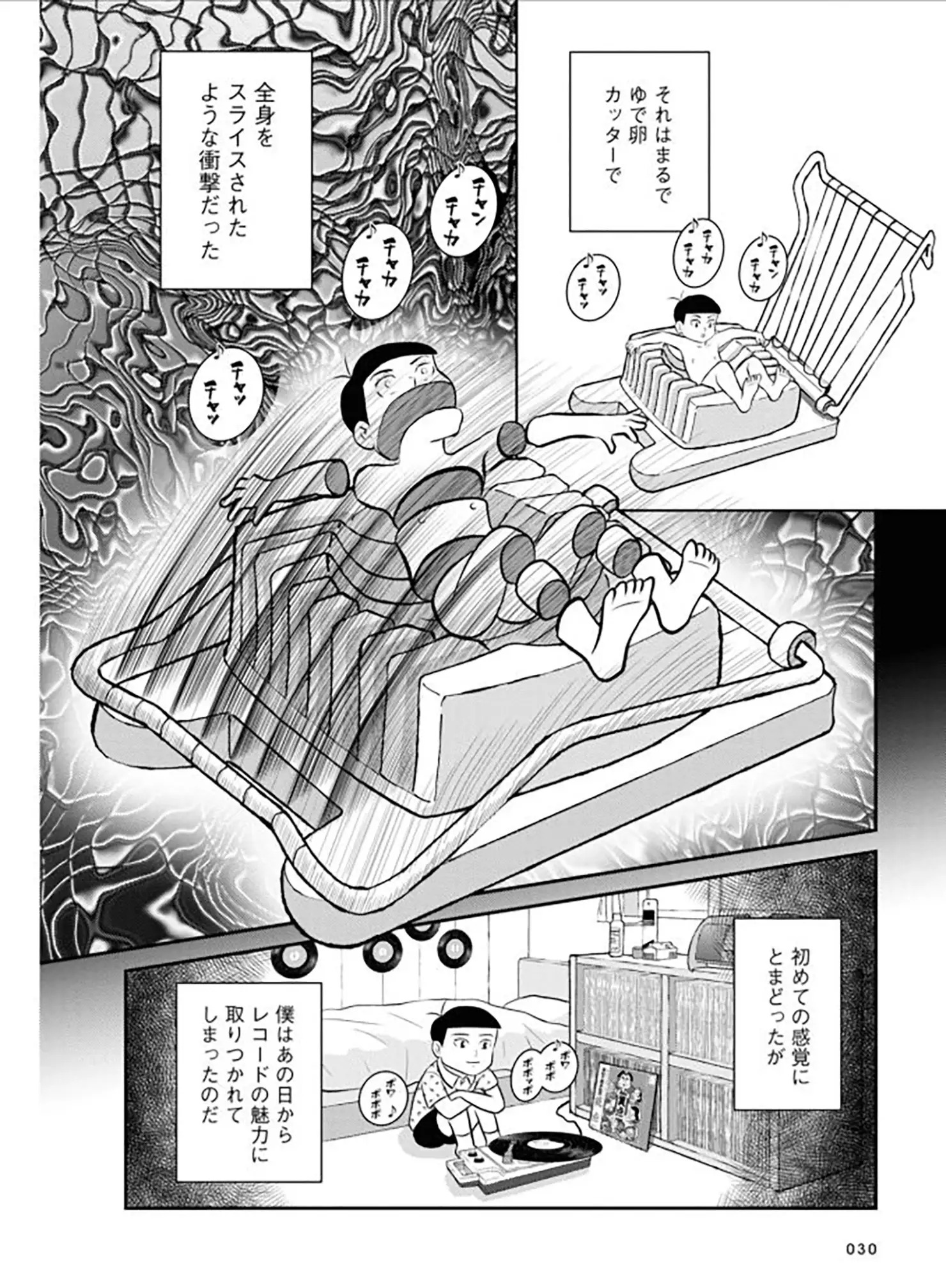

まさに『カケル』序盤でデス夫がビートルズを聴くエピソードにも通じる展開。つまり、あれっておおひなたさん自身が今まさにレコードの魅力に気がついていく過程とも重なっているんですね。

そうです。自分の体験をもとに描いてます。やっぱり描くにあたってレコードのことをいろいろ調べるじゃないですか。オーディオのことについてもすごく奥が深いし、レコードもオリジナル盤とリイシューでは全然音が違うとか、いろんなことがわかった。マンガにしたらきっとネタは尽きないなという発見があって、それで構想を進めたんです。

レコードおたくの人たちにまつわる “あるある” が、マンガだとギャグになるという。レコードの間違った持ち方として、 “島耕作持ち” という素晴らしいキラー・フレーズも出てきますし。

僕が勝手に名付けました。弘兼憲史さんが読んでくださってるかは、わかりませんが(笑)。

連載決定までのいきさつと、レコード好きをうならせる選盤の妙

さっきお話に出てきた「Hachi Record Shop and Bar」に去年伺ったとき、僕は偶然、おおひなたさんのZINE『レコードはじめました』を入手していたんです。内容は、主人公の主婦がレコードに興味を持ち、楽しみ方を知っていくというものでした。あれが『カケル』のプロトタイプといえる作品だったんですよね?

あれは連載の企画として提出したもののボツになったネーム(下描き)を本にしたものでした。実は、その前にもうひとつ案があったんです。料理研究家の真野さんとのレコードを聴き合う会はご飯を食べながらやっていたので、「料理にレコードを掛け合わせたら面白いんじゃないか」というアイデアができてたんです。真野さんは日本酒とマリアージュする料理を研究されていたので、彼女の料理教室にも取材に行き、最初は主人公は女性の料理研究家という設定で、その人が料理に合うレコードを探すという設定で第一話を描きました。でも、その組み合わせを毎回考えるのが難しいし、やっぱり誌面で音楽の良さが伝わらないと面白くない。それで第一案はボツになりました。

そうか、もしかして『カケル』にときどき出てくる食べ物の例え話は、その名残なんですね。そして、その次に描かれたのが『レコードはじめました』。そこで、レコードの魅力に初心者が入門するというアイデアが登場します。

ただし、あれは主婦が主人公という設定がリアルすぎたのと、キャラクターもちょっと地味だったんですよ。題材は面白いんだけど、おおひなたさんのマンガはもう少しギャグが欲しいという編集部からのリクエストもあった。じゃあレコードという題材だけは残してキャラを全取っ替えしようと。それでレコードとすごく距離がありそうな小学生を主人公にしようと決めたら、ガラッと180度内容が変わりました。藤子・F・不二雄の「のび太、しずかちゃん、ジャイアン」システムを採用し、ガキ大将のデス夫はスネ夫の財力とジャイアンの腕力を持ち合わせた最強キャラにして(笑)。そこまで考えたら、あとはトントントンと描けちゃって、一発で編集会議も通り、連載決定となったんです。

主人公の名前が「カケル」なのも秀逸ですよね。この名前を思いついたときは「やった!」という快感があったのでは?

たぶん、そんなに深く考えた覚えがないので、パッと思いついたんでしょうね。レコードをかけるから「カケル」でいいか、みたいな。

連載に出てくるレコードのセレクションにも毎回うならされてます。

何を選ぶか考えたとき、自分が好きなものしか描けないわけです。あくまで自分が好きなところから抽出するんですが、ストーリーを優先させていくと、どうしても自分が持ってないレコードが出てくるので、それは買ったり、友達に借りたりしてます。

たとえば、序盤のエピソードですけど、ビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』のイギリス盤オリジナルを聴いてデス夫が感動するシーンがありますが、あれもおおひなたさん自身の感動体験を描いている?

実は最初は『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』は持ってなかったんです。この漫画を描いてから買いました(笑)。『Please Please Me』の英国初回盤も出てきますけど、さすがにあれは聴いたことないです。すごいぞという噂は聞いてましたけどね。ちょうどあの初回盤を聴いてないとダメだ、みたいな話がSNSで炎上した時期と重なったので、これはおいしいなと思ってました(笑)

3巻でのレコ部顧問の肯定先生に奥さんが「もうレコードは買わないと約束したじゃない!」と怒るエピソードも、レコード好きには思い当たるフシがありすぎるのでは。あのくだりをこんなに回数を重ねてまで描くマンガは絶対他にはありえないでしょう(笑)

じっくり描きたいなと思ったんですよ。所帯を持ってるレコードマニアに話を聞くと、みんな同じような苦労をされていて。買って帰ってもいったん車の中にレコードは置いて、奥さんが寝静まってから部屋に運び込むとかね(笑)。

2巻では、ザ・バンド(The Band)の『Music from Big Pink』と小泉今日子の『Phantásien』のレコードの中身を取り替えることで、持っている人同士の中身も入れ替わるというエピソードがあります。

入れ替わりのレコードは結構考えましたね。最初は映画の『転校生』みたいに階段から一緒に落ちて入れ替わるとか考えたんですけど、やっぱりレコードにまつわる変わり方じゃないと意味がないなと思ったんです。ただレコードを取り替えるだけじゃ簡単すぎるから相手が一番好きなレコードじゃないとダメ、みたいな制約を設けて。そこで僕も大好きなザ・バンドのファーストを小学生が持ってたら面白いだろうし、あの名作を知らない人にも紹介したいという気持ちもあったので選びました。キョンキョンのレコードは「あなたになりたい」という曲名で検索をかけたら出てきたので、それでマンガに使いました(笑)。でも聴いたらいい曲でしたね。

細かすぎるこだわりかもしれませんが、そういうエピソードで使われる作品がいちいち具体的。もしもおおひなたさんが考えた架空のレコードだったらちょっと気持ちが萎えてしまうと思うんです。

最初は、本物のレコードをマンガに出すことが大丈夫か、担当とも議論を重ねたんです。でも本物じゃないと意味がない。そこは確認した上で描いてますね。

おおひなたごうの音楽ヒストリーとは?

そもそもこのマンガは「レコードあるある」なんですが、本質的には音楽あるある、でもある。おおひなたさんがずっと音楽好きだったから成り立っている部分も大きいと思うんです。おおひなたさんの音楽ヒストリーを聞きたいです。

小学生の頃からエアチェックしていたテープが130本くらい今もあるんですけど、最初に録った曲がトシちゃん(田原俊彦)の「ブギ浮ぎ I LOVE YOU」(1981年発売)なんです。しかも、テレビの前にラジカセを置いて音を直接録音したようなやつ(笑)。たのきんトリオが好きだったんですね。初めて買ったレコードは、イモ欽トリオのアルバム『ポテトボーイズNo.1』(こちらも1981年発売)。

欽ちゃん(萩本欽一)の人気番組『欽ドン!良い子悪い子普通の子』から登場した人気トリオでしたね。

あのアルバム、細野晴臣や吉田拓郎、南こうせつ、井上大輔とかが曲を提供していると知って、そのあたりから作曲クレジットを意識するようになりました。でも、まだ小中学生のお小遣いではレコードをあんまり買えないから、友達同士で「俺はオフコースと浜田省吾、お前は長渕剛とCHAGE and ASKAな」みたいに買う係を決めて貸し借りしてましたね。高校生でバンドブームが来て、大学で上京してからは周囲はみんなパンクを聴いてたんで、僕も流されてパンクスになりました。革ジャンを着て髪を立てたりしてたんですけど(笑)。

そうなんですね。おおひなたさんにパンクス時代があった(笑)。

でもパンクは何か違う気もしていて。そのうちストレイ・キャッツ(Stray Cats)とかを見てロカビリーを知るんです。たった3人だけで野外でライブしている姿を見てかっこいいと思ったんです。ブライアン・セッツァー(Brian Setzer)がデカいグレッチのギターを弾いて歌い、ベースのリー・ロッカー(Lee Rocker)はウッドベースにまたがったりボディを回したり、ドラムのスリム・ジム・ファントム(Slim Jim Phantom)はスネアドラムだけジャンプしながら叩いたり。その姿に完全にやられてしまいました。『カケル』的にいうと「卵カッターで全身を切り刻まれてしまった」状態(笑)

ストレイ・キャッツは、おおひなたさんの初期の人気作『おやつ』にも出てきますもんね。僕も『おやつ』を読んで、おおひなたさんがロカビリー好きだと知りました。

髪もリーゼントにして、ボーリングシャツを着て、ウッドベースを買ってロカビリーバンドを組んで。20代前半はもうずっとロカビリー一色で、やがてそこからさかのぼって50年代以前のリズム&ブルースやドゥーワップ、ルーツ・ミュージック方面にだんだん向かいました。バンドは30歳でやめてからようやく60年代以降のビートルズやボブ・ディラン(Bob Dylan)、ビーチ・ボーイズ(The Beach Boys)あたりを聴くようになり、音楽って全部つながってるんだと気がついてロック全般に広がりました。今もレコード屋さんに行くと知らないレコードばかりだし、世界は広い。興味は尽きないですね。

こうしてお話を聞いていると、かつてはバンドマンだったかのように錯覚してしまいますが(笑)。

確かに(笑)。マンガ家デビューは21歳でした。

マンガ家としての仕事にとって音楽はどういう存在だったんですか?

やっぱりマンガを描きながら音楽を聴けるので、この仕事と音楽の親和性は高いんですよ。僕は常に音楽をかけてないとダメなタイプです。ただし、ネームを描くときは集中しないといけないからそのときだけ無音にしてたんですが、歌詞がなければ大丈夫だと最近わかって、小さな音でジャズを流したりしてます。今はほとんど京都でひとり暮らしなので、起きた瞬間から音楽をかけますし、生活の一部になってますね。

読者・アーティストからの反響とこの先の展望

読者からの反応はどんな感じでしょう?

やっぱりレコード関連のファンの方やお店とつながったりできるようになりましたね。僕のマンガのファンではなかった人が音楽をきっかけにして読んでくれたりしているみたいです。ミュージシャンの方にも届いてるんですよ。スチャダラパーのBOSEさんがあるときLINEで「今、ライブの楽屋で小沢健二が『カケル』を持ってきて、アニ、シンコで回し読みしてます」ってメッセージをくれて、「マジか!」とびっくりしました(笑)。TULIPの財津和夫さんにも『カケル』は届きましたからね。1話目でビートルズのカヴァーをしたレコード(『すべて君たちのせいさ』)を聴いてカケルが泣くエピソードがありますが、それを読んだ方が財津さんのラジオに投稿してくださって。「そんなマンガがあるの?」と喜んでくださってたので後日、単行本をお送りしたんです。

それも実在するレコードをマンガで扱ってるからこそですよね。何ならポール・マッカートニー(Paul McCartney)にだって届く可能性はあります。

そうですね。ただ、TULIPのレコードは100円で購入したとマンガに描いてしまってるので、財津さんはそこに引っかかってました(笑)。でも、それも本当の話なので。

それもリアリティですからね! そのディテールをはしょらないことが大事なので。正直、ある種のレコードプレーヤーにフォノイコライザーが内蔵されていて、そこをいじらないと音がちゃんと出ない、なんてネタだけでマンガのエピソードが成立するのもすごい。そういう意味でも、カケルと同世代である小学生に読んでほしいですね。

実際に自分の息子さんが読んでレコードを買い始めたというメッセージをもらったりもしてますね。

おおひなたさんのマンガはギャグの部分から入っていけるので、最良の手引きになるんじゃないかと思ってます。

サイン会に親子連れで来てくださる方もいました。精華大学でも生徒たちとレコードを聴く会みたいなこともやりたいんですよ。学内の情報館に1,000枚くらいレコードが保存されていることもわかったので、じかにレコードをかけさせてみるとか、そういうことも今計画中です。

それもまたマンガのエピソードになっていくかもしれない。レコードにまつわるネタはまだまだ全然尽きなさそうですね。

そうですね。描きたいことはいっぱいあります。小学生だと描けることは結構限られるので、この先もカケルたちを成長させていきたいなと思ってるんです。オーディオとか、小学生のお小遣いだとこだわれないじゃないですか。自分が貯めたお金でプレーヤーを買うエピソードとか描きたいですしね。あくまで目標ですけど。

それはすごいですね。大長編マンガになる構想。

はい。島耕作のように成長して、いつか『レコード大好き取締役カケル』になったらいいなと(笑)。

おおひなたさん自身も、子どもの頃はレコードを聴いていて、今また再開してレコードの魅力に取り憑かれているという成長の物語になっているから、そこも話の厚みになっている気がします。

ポータブルプレーヤーの音に耳をそば立てて聴くという行為は、まさに僕が幼稚園児だった頃にやってたんです。母親が買ってきてくれたテレビマンガのレコードを夜に小さな音で聴いて、「ここから音が出てくるんだ!」と感動したあの気持ちを描きたかったというのもあるんですよ。

それにしても、なぜレコードに夢中になっちゃうんでしょうね。

『カケル』の3巻でも言ってるんですけど、大きなジャケット、こだわりのアートディレクション、だんだん音をアップデートさせていく楽しみ。レコードただ1枚が好きというよりは、その周辺に関わるものすべてが好きになれるんです。

ステレオ盤とモノラル盤、オリジナルと再発盤の違いとか、普通の人からすればチマチマしたところにも面白さが宿るんですよね。

小学生の頃はレコードをいちいちクリーニングするのはすごくイヤだったけど、今はむしろその工程が愛おしい。今取り掛かっている最新話のネームでは、レコードを生きている友達のように扱うキャラが登場するんですよ。レコードに手間をかけてると愛おしさが出てくる。「かわいいな、こいつ」みたいな。そういう意味でも大事にしなきゃなと思いますね。

おおひなたごう

1969年秋田県生まれ、ギャグマンガ家。’91年『コミック・ギガ』(主婦と生活社)にて動物4コマ「心はマリン」でデビュー。代表作は『おやつ』全5巻、『フェイスガード虜』全6巻(共に秋田書店)、『犬のジュース屋さんZ』全6巻(集英社)、『俺に血まなこ』(光栄)など。

コミックビーム(KADOKAWA)に2012年から2019年まで連載された『目玉焼きの黄身いつつぶす?』はコミックス全12巻。’14年にはNHKでアニメ化、’17年にはMBS系列で実写ドラマ化された。

また、爆笑問題とのコラボ作品『バクマン!』(幻冬舎)、グループ魂のツアーTシャツデザイン、宮藤官九郎脚本による大人計画の公演ポスター、清水ミチコのDVDジャケットイラストなども手がける。08~12年まで毎年行われた「ギャグ漫画家大喜利バトル!!」を主催。

Words:Ryohei Matsunaga

Photos:Kentaro Oshio

Edit:Takahiro Fujikawa